長三角地區城市空間擴展時空格局與特征研究

文潘 鑫上海同濟城市規劃設計研究院有限公司創研中心、自然資源部國土空間智能規劃技術重點實驗室高級工程師,注冊城鄉規劃師,博士

張尚武同濟大學建筑與城市規劃學院教授,自然資源部國土空間智能規劃技術重點實驗室主任,上海同濟城市規劃設計研究院有限公司院長(通訊作者)

一、引言

改革開放以來,我國城鎮化速度空前,在時空壓縮背景下,我國城市空間擴展速度和城市規模增速遠超相同歷史階段的任何國家。城市用地快速擴展在為城鎮化轉移人口、資本和產業集聚提供空間支撐的同時,也伴隨著用地規模的盲目增長、城市空間蔓延、土地低效利用,嚴重的交通擁堵,以及各類生態環境問題,加劇了人口、資源、環境矛盾。[1][2]作為城鎮化發展的主要物質載體,城市空間擴展時空特征的研究對于理解城鎮化過程以及制定區域發展政策至關重要。

目前,國內外學者對城市空間擴展格局和特征研究主要集中在空間形態、空間結構和格局等方面。研究者采用形態緊湊度指數[3][4]、全局和局部空間自相關[5][6]、凸殼方法[7]、景觀擴張指數[8][9]、景觀格局指數[10][11],結合方位比較法、網格單元分析法等,對城鎮空間集聚擴散程度、空間擴展模式等進行分析。研究范圍涉及大都市地區、都市圈、城市群等多尺度空間。[12][13][14]但縱觀現有研究,在以下兩個方面仍有待深化:第一,城市空間層面的研究側重于空間形態、空間結構的靜態描述,對于城市空間擴展的動態過程有所忽視。而城市空間的擴展過程決定空間形態格局,在城市發展實踐中,對于空間過程的合理干預是實現城市空間緊湊布局的重要手段。第二,現有對城市空間擴展研究基本將城市規模和空間結構演變分開,而現實中城市空間擴展是城市規模與結構協同演化的過程,二者之間存在內在關聯性。城市規模的增長會影響城市空間結構效應的發揮,而城市空間結構的演變也會對城市規模效應產生影響。[15]

長三角地區作為我國經濟發展最為活躍的巨型城市區域,進入21世紀后先后編制了多輪區域發展規劃。2018年11月,長三角區域一體化上升為國家戰略,其發展綱要中明確提出打造全國高質量發展樣板區的戰略定位。在借鑒相關研究基礎上,本文嘗試采用城市不透水地表(Impervious surfaces)數據,重點從區域和中心城市兩個尺度對長三角地區空間擴展的形態特征、集聚擴散特征和擴展模式特征進行分析。并在此基礎上,進一步探討城市空間擴展過程中城市規模和空間結構的協同演變關系,以期增加對長三角地區城市空間演化規律的認識,為長三角地區城市空間發展高質量發展提供科學的決策依據和政策建議。

二、數據處理與研究方法

(一)數據來源與數據處理

不透水地表作為人居環境的主要組成部分,由阻礙或阻止水自然滲入土壤的材料組成,包括屋頂、道路、人行道、停車場等。[16]不透水地表作為典型的人工景觀,其空間分布及演化直接反映城市空間結構的演變。本文采用的不透水地表數據主要來自Gong等公開的不透水地表數據。[17][18]該數據以Landsat遙感圖像為主要來源,夜間燈光數據為輔助。采用不透水地表映射算法和谷歌地球引擎(GEE)平臺對數據進行提取,處理后的30m分辨率數據總體準確率達到90%以上。基礎地理信息數據方面,長三角地區范圍采用國務院2016年5月發布的《長江三角洲城市群發展規劃》,包括26個城市,區域面積21.17萬km2。中心城市數據來自中國縣級行政單元數據,考慮到1990年后長三角地區“縣改區”“市改區”等行政區劃調整頻繁,為避免行政區劃調整對城市空間范圍的影響,本文以2018年末各中心城市市轄區為標準,采用GIS統計分析工具,分別提取長三角地區26個中心城市在1990年、2000年、2010年、2018年四個時點的不透水地表數據,用于后續研究。

(二)研究方法

1.空間開發強度和擴展強度

空間開發強度(SDI)表征長三角地區城市用地總面積占研究單元總面積的百分比,用以描述城市空間開發態勢。空間擴展強度(EII)是指長三角地區內城市空間年均擴展面積占土地總面積的百分比。

式中,SDI為空間開發強度,EII為空間擴展強度,UAstart為初始時間的城市用地面積,UAend為結束時間的城市用地面積,TLA為研究單元總面積,n為時間跨度。

2.形態緊湊度指數

空間形態是城市空間的外在顯性特征,重點關注城市用地外部形狀的規整性和趨圓性,通常采用Richardson緊湊度、Cole緊湊度、邊界分形維數、景觀形狀指數等來描述。一般而言,城市空間形態越趨圓,空間形態越緊湊。本文借鑒Richardson緊湊度來描述空間形態的緊湊度,[4]其公示如下:

式中,C指城市空間形態緊湊度,A為城市用地面積,E為城市空間外部形態周長。C值位于0—1之間,形態緊湊度值越大,其空間形態越緊湊;反之,空間形態緊湊性越差。圓是一種形狀最緊湊的圖形,其緊湊度為1。

3.結構緊湊度指數

狹義的空間結構也即空間要素的組織邏輯,重點反映城市要素或用地的空間集聚分散程度,居住、就業、交通空間的混合和協調程度等,可采用全局和局部空間自相關(Moran系數和Geary系數)、Gini系數、集中度、混合度等來表征。Moran系數能夠較好地反映城市空間結構的相對空間關系,應用前提條件局限小,可以用來測度城市空間的結構緊湊度。[19]在測度長三角地區26個中心城市結構緊湊度時,首先,參照王磊等相關研究,[12]采用2km×2km的固定格網(Fishnet模塊)與長三角地區行政區劃及不透水地表矢量數據進行疊加分析,計算每個格網內的城市空間開發強度;其次,采用空間自相關模型衡量長三角地區城市空間擴展的集聚或擴散特征。全局Moran指數I的公式為:

4.過程緊湊度指數

城市空間擴展是個時空復合過程,城市空間增長并非以同種方式同樣位置集聚或擴散。[20]較空間形態和空間要素組織的靜態描述,過程視角能夠從動態視角描述城市空間發展演變趨勢。本文將城市空間擴展過程分為填充式、邊緣式、飛地式三種,填充式和邊緣式被認為是緊湊擴展,城市土地總面積的增加不會導致城市斑塊的增加,可以被看成城市空間的融合過程。飛地式擴展將導致城市斑塊數量的增加,可以認為是城市空間的擴散過程。[9]借鑒Liu等提出的景觀擴展指數(LEI)對其進行定量分析。[21]

式中,Length(common)為新建城市用地斑塊與原有城市用地斑塊公共邊界的長度,Perimeter(new)為新建城市用地斑塊的周長,LEI為公共邊界與周長的比值,其范圍為0—1。當LEI>0.5時,為填充式擴展;當0<LEI≤0.5,為邊緣式擴展;當LEI=0時,為飛地式擴展。其中,新增用地的填充式用地比重可以用于表征城市空間擴展過程的緊湊度。

三、長三角地區城市空間擴展時空格局

(一)城市空間擴展強度時空格局

1.區域城市空間擴展強度

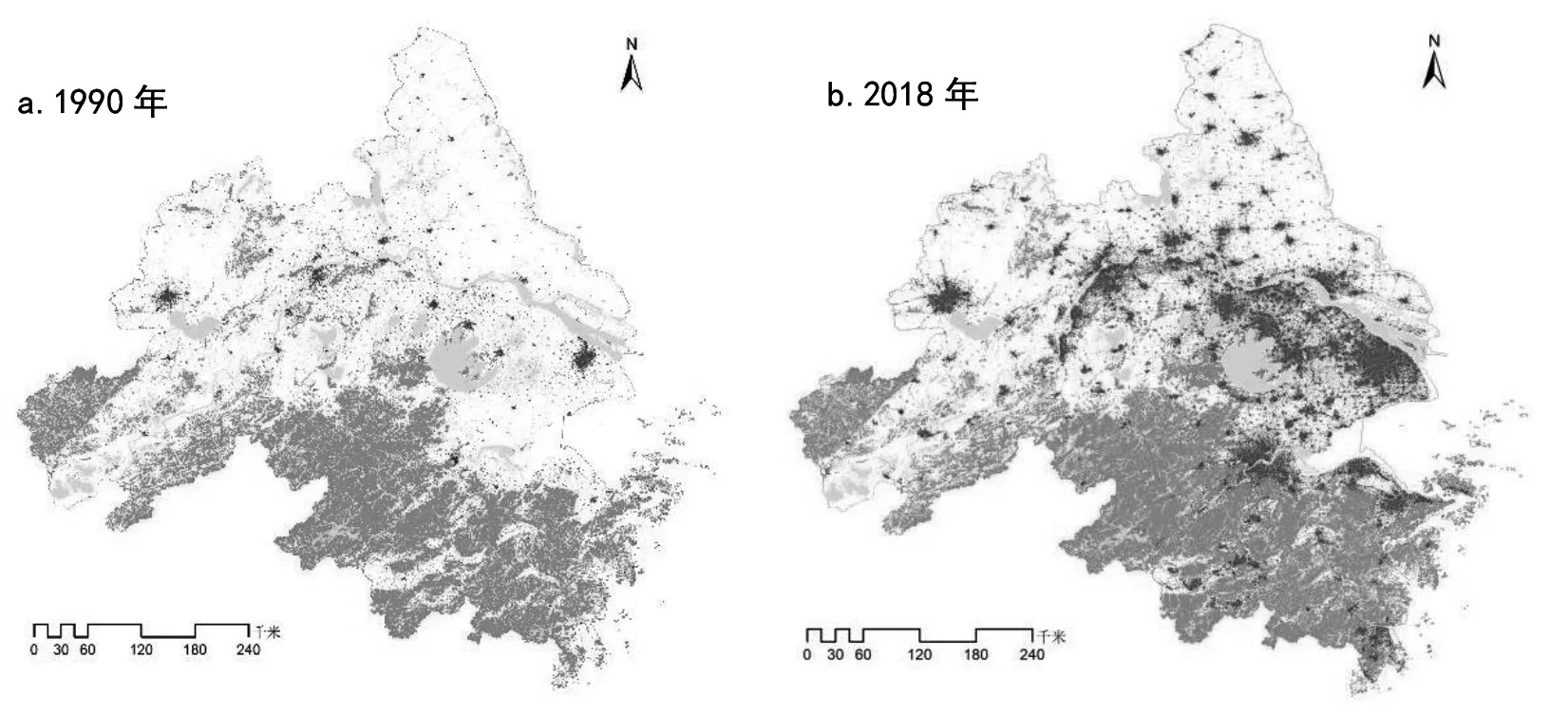

總體來看,長三角地區城市用地覆蓋面積時空變化巨大,2018年長三角地區城市用地總面積33 013.72km2,是1990年(4 513.61km2)的7.31倍,年均增量1 055.56km2(圖1)。1990—2000年,城市用地增長主要集中在滬寧鐵路沿線,及各中心城市市區等地,城市用地主要圍繞中心城區點狀擴散;2000—2010年,城市用地沿線、沿江、沿湖擴展顯著,城市用地的扁平化增長推動了城市增長廊道和大都市連綿區的形成;2010—2018年,在原有軸線擴展基礎上,中心城市以外的中小城市、縣城用地擴展也明顯加速,城市空間格局正從點軸形態走向網絡化。

圖1 長三角地區城市用地擴展過程

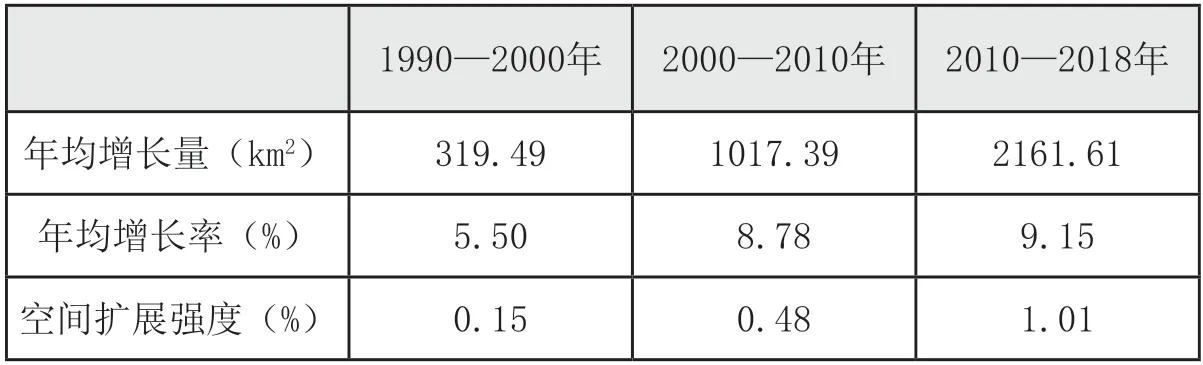

從長三角地區城市用地擴展速度與擴展強度角度(見表1),可以發現:1990—2000年、2000—2010年、2010—2018年3個時間段的城市用地年均增長量分別為319.49、1 017.39和2 161.61km2,城市用地年均增長率分別為5.50%、8.78%和9.15%,城市空間擴展強度分別為0.15%、0.48%和1.01%,長三角地區城市用地擴展速度、擴展強度指數不斷提高,仍呈現出加速擴展的發展趨勢。

表1 長三角地區城市空間擴展速度及強度比較

表2 長三角地區城市空間擴展強度的Moran指數

2.中心城市空間開發強度變化

城市空間開發強度方面,1990—2018年近30年間,長三角地區城市用地面積年均增加1 055.56k m2,開發強度從2.11%增長到15.47%,增長幅度極大。分時段看,1990—2000年10年間增加1.50%,年均增長僅0.15%;2000—2010年均增長達到0.48%;而2010—2018年均增速高達1.01%,城市空間開發強度仍處于加速增長階段。采用ArcGIS的自然斷裂點法將2018年26個中心城市空間開發強度分為5類(圖2),發現空間開發強度位于均值以上的區域主要分布在長三角核心區,在長三角北翼沿滬寧、合寧綜合交通軸線上的城市空間開發強度大都在28%以上,開發強度普遍較高,上海、無錫、常州、合肥等中心城市空間開發強度居于領先地位;而鹽城、滁州、池州、宣城、金華等外圍城市空間開發強度大都居于長三角地區均值以下。從時間變化看,1990—2018年城市空間開發強度變化空間特征與2018年城市空間開發強度高度吻合,具有較為相對顯著的核心—外圍特點,上海、無錫、常州等中心城市是長三角地區的重點開發區域。

圖2 長三角地區26個中心城市空間開發強度變化

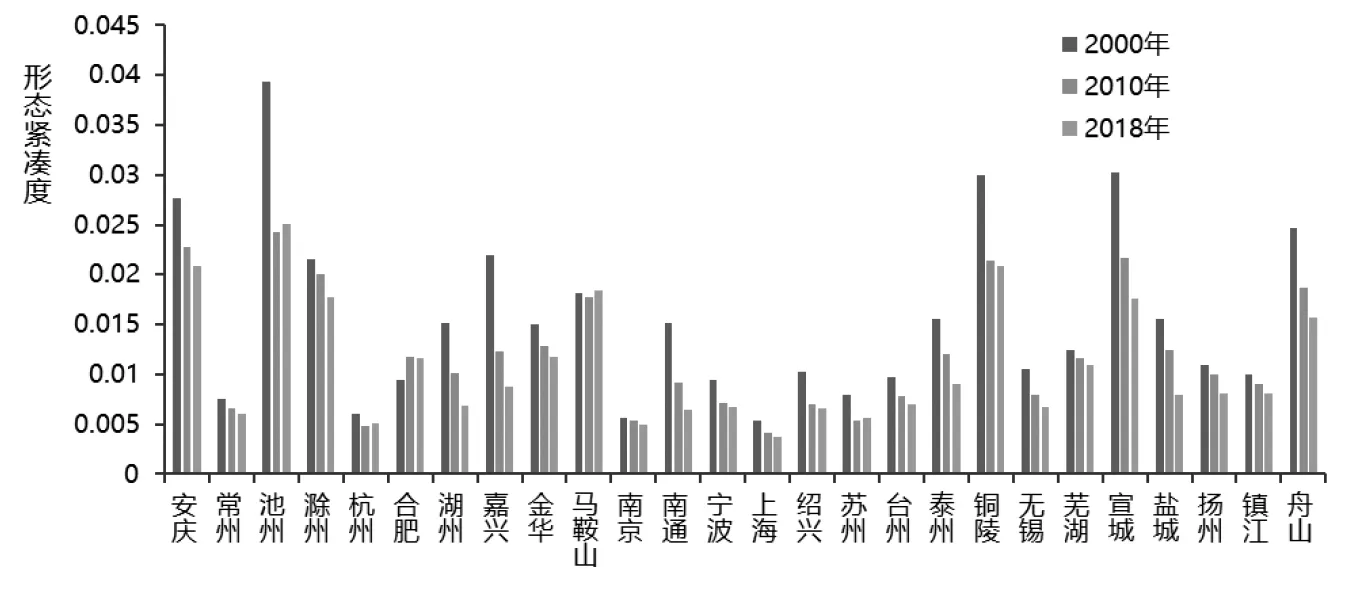

(二)城市空間形態變化特征

空間形態緊湊度指數能夠衡量城市用地的布局形狀,而對不同時點數值的比較則能揭示該城市空間形態的變化情況,數值變大,城市空間形態越規則;數值變小,城市空間形態趨于蔓延。2000年、2010年、2018年三個時點26個中心城市空間形態緊湊度指數的平均值分別為0.0156、0.0121、0.0107,數值較低,且呈現緩慢下降態勢,城市空間形態布局更加不規則。其原因可能是城市的外部形態更多的受河流、山脈等自然地理條件的影響,形態上的趨圓性是很難實現的。

具體分時段看,隨著時間推移,城市空間形態緊湊度指數上升的城市數量呈現增長趨勢(圖3)。2000—2010年,空間形態緊湊度指數上升的城市僅有合肥一個城市,2010—2018年,空間形態緊湊度指數上升的城市有杭州、蘇州、池州、馬鞍山等城市,數量有所增加。由此可初步判斷,隨著經濟發展水平提升,城市規劃管制的加強,以及行政地域空間范圍的限制等,未來城市用地新增空間趨向于集聚,城市空間形態存在規整化布局的傾向。

圖3 長三角地區26個中心城市空間形態緊湊度變化

(三)城市空間擴展集聚擴散時空特征

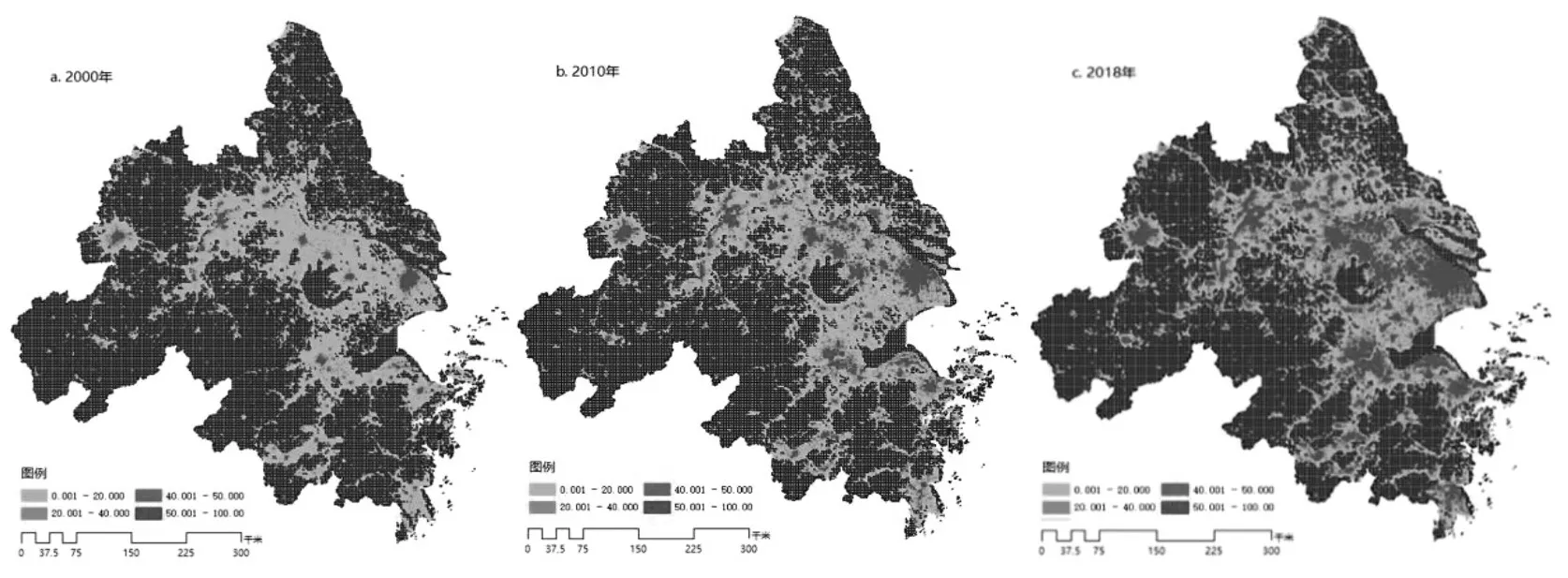

1.區域城市空間集聚程度逐漸上升

將2k m×2k m的固定格網與長三角地區城市空間矢量數據進行疊加分析,并計算2000年、2010年、2018年三個時點每個格網內的城市空間開發強度,將開發強度0.001以上的格網分為四類,其空間開發強度測算結果如圖4所示。從圖中可以直觀發現,長三角地區城市空間范圍增長迅猛,且核心區與外圍區的開發強度均不斷提高。

圖4 基于2km格網的長三角地區城市空間開發強度(%)

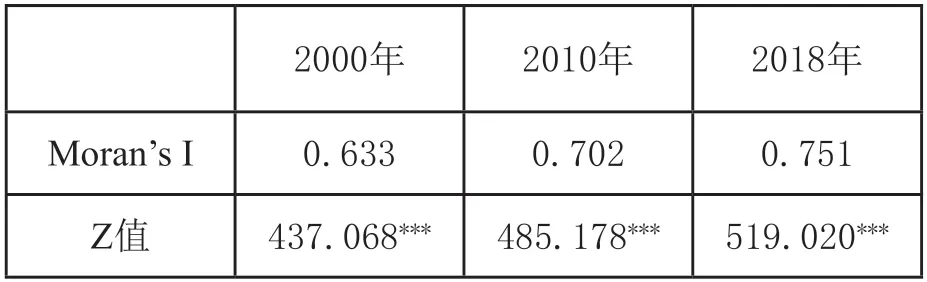

以2k m×2k m格網城市空間開發強度為變量,測算長三角地區城市空間的Moran's I指數和Z值,計算結果如表3,可以得出以下結論:長三角地區城市空間集聚程度呈現“逐漸上升”的態勢。2000年、2010年、2018年三個時點的Moran's I指數分別為0.633、0.702、0.751,且Z值均能通過1%置信區間檢驗,表明長三角地區城市空間開發一直處于相對集聚的狀態,并且集聚程度呈現為逐漸上升發展態勢。改革開放之后,尤其是20世紀80年代以后的鄉村工業發展,滬寧杭等核心城市及蘇南地區增長較快,長三角地區城市空間擴展呈現為核心區域集聚特征;2000年后,在外資驅動、撤縣設區、財稅改革等多重作用推動下,長三角地區城市空間擴展持續向中心城市、經濟發達地區、區域性通道等優勢性的城市區域集聚,外圍區域呈現點狀擴散,但尚未出現明顯的增長中心。總體來看,長三角地區城市空間擴展呈現出“集聚性的擴散”特征,城市空間在長三角地區廣域范圍內擴散,但同時城市空間又圍繞中心城市、區域性通道等優勢城市區域集聚,Moran指數不斷提升,通過城市空間的集聚和擴散過程推動了長三角地區都市連綿區域的形成。

表3 長三角地區26個中心城市城市空間擴展強度的Moran指數

2.中心城市空間集聚程度

進一步測算26個中心城市空間開發強度的Moran's I指數和Z值,計算結果如表3,可以發現:三個時段26個中心城市Moran's I指數均值分別為0.666、0.740和0.773,總體集聚程度呈現上升趨勢,且各城市Z值均能通過1%置信區間檢驗,表明各中心城市空間結構緊湊性發展勢頭較好。

結合各城市三個時點Moran's I指數變化趨勢,并與均值進行比較,將26個中心城市空間結構緊湊類型分為四類:一是高水平集聚型城市,三個時點Moran's I指數均高于26個中心城市均值,包括上海、杭州、南京等中心城市,以及外圍的金華、滁州等共計13個城市,該類型城市空間集聚總體水平較高,以長三角地區各都市圈的核心城市為主;二是低水平集聚型城市,三個時點Moran's I指數均低于26個中心城市均值,包括臺州、鎮江、湖州、嘉興、安慶、舟山、宣城、池州等8個城市,該類型城市大都位于長三角地區的外圍區域,城市規模較小,中心城市的輻射帶動能力有限,各類空間資源布局緊湊度不夠;三是波動上升型城市,三個時點Moran's I指數從均值以下逐漸提升到均值以上,空間集聚程度不斷提升,包括泰州、鹽城、銅陵等3個城市,該類城市空間擴展相對緊湊,中小城市的集聚程度也相應提升;四是波動下降型城市,三個時點Moran's I指數從均值以上下降到均值以下,該類城市數量較少,包括蕪湖、馬鞍山2個城市,均位于安徽省,城市空間仍以外延拓展主導。各類型城市空間的集聚緊湊程度與城市規模等級、區位條件存在密切關聯,核心城市以高水平集聚型為主,而外圍中小城市則呈現為低水平集聚或波動下降型。

(四)城市空間擴展模式特征

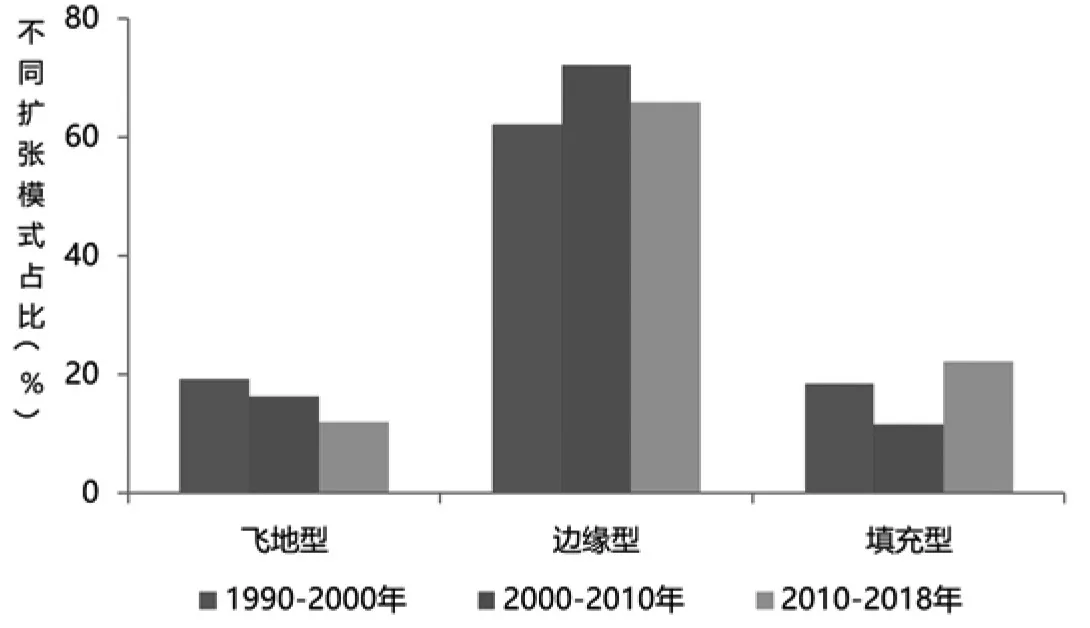

1.區域城市空間擴展模式總體特征

采用景觀擴展指數(LEI)對長三角地區1990—2000年、2000—2010年、2010—2018年三個階段的新增城市空間進行識別,并計算邊緣、填充、飛地3類擴展方式比重(圖5),可以發現:

圖5 長三角地區城市空間擴展方式比例(1990—2018年)

(1)長三角地區新增城市空間總體上經歷了“飛地+邊緣擴展”到“邊緣擴展主導”,再到“邊緣+填充擴展”的演變過程。1990—2000年,城市空間以邊緣和飛地擴展為主,擴展區域集中于上海、南京、杭州等中心城市邊緣以及近郊的鄉鎮工業用地。2000年后,雖然在主要大城市周邊規劃了若干衛星城、新城,但在市場作用下城市空間仍以邊緣擴展為主,并在蘇錫常、杭紹寧等長三角核心區域形成連綿發展態勢。2010年后,長三角地區城市空間以邊緣式和填充式擴展方式為主,城市空間更為緊湊。

(2)在三個時間段內,邊緣擴展方式始終占有60%以上比例,是長三角地區城市空間擴展的主要類型。在我國,國有土地制度賦予政府通過占用城市周邊耕地擴大城市邊界的權利,相對較低的使用成本刺激政府持續實施土地征用,并將其發展為城市空間。[22]2000—2010年邊緣擴張比例高達72.14%,城市邊緣區成為城市空間擴展最為敏感的區域。

(3)2010—2018年填充式擴展比例提升明顯,達到22.27%,較2000—2010年的11.63%上升了10.64%,在三個時段總體經歷了“U”型變化,表明隨著區域經濟由高速發展向高質量發展模式的轉型,長三角地區城市空間趨于緊湊,城市空間向精明增長演化。H e等研究認為填充擴展比例與區域內各城市間距離呈負相關距離越大,填充擴展比例就越低。[11]長三角地區核心區城市間距不足40公里,經過改革開放后30余年的空間擴展,在空間上已經連接成片,從而推動了填充式擴展比例的快速提升。

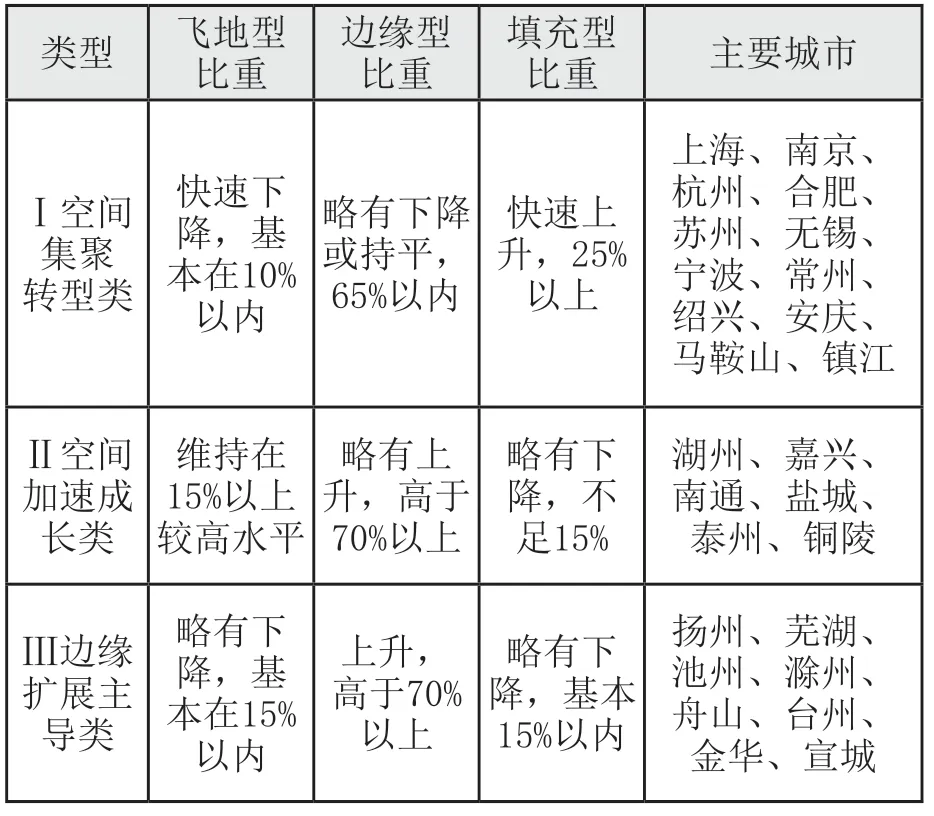

2.中心城市空間擴展模式

為便于整體把握長三角地區26個中心城市空間擴展類型變化趨勢,運用SPSS22統計分析軟件,根據2010—2018年各城市擴展方式比重,采用系統聚類中的ward-歐式平方距離進行聚類,將其結果分為三類(見表4):第Ⅰ類為空間集聚轉型類,飛地型比重快速下降至10%以內,邊緣型比重略有下降維持在65%以內,填充型比重快速上升至25%,空間擴展模式向內涵式增長轉型,該類代表性城市包括上海、南京、杭州、合肥、蘇州、無錫等;第Ⅱ類為空間加速成長類,飛地型比重略有下降,仍保持在15%以上的較高水平,邊緣型比重略有上升,達到70%左右的高水平,填充型比重略降至15%左右,該類型城市仍處于快速擴張之中,空間擴散力量仍占據主導,未來向城市空間集聚型增長仍有較長道路,代表性城市包括湖州、嘉興、南通、鹽城等;第Ⅲ類為邊緣擴展主導類,飛地型比重略有下降至15%以內,邊緣型比重上升,達到70%左右的高水平,填充型比重略降至15%以內,邊緣型擴展模式占據主導,代表性城市包括揚州、蕪湖、池州、滁州等,該類型城市仍在不斷蔓延擴展,城市空間不夠集約緊湊。

表4 長三角地區26個中心城市空間擴展類型演變

四、長三角地區城市空間擴展中規模與空間結構協同演變關系

(一)城市規模與空間結構、形態緊湊度

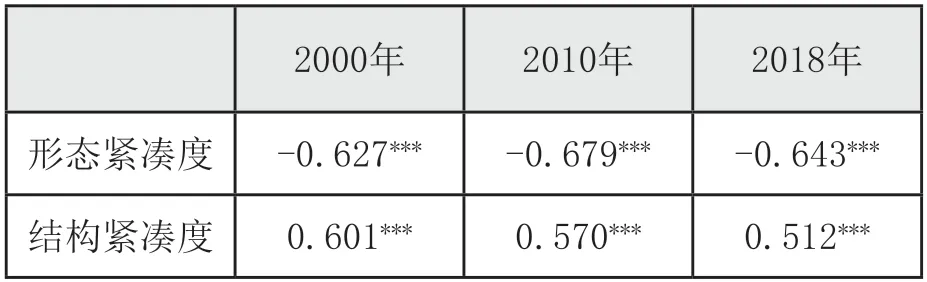

采用SPSS對2000年、2010年、2018年長三角地區26個中心城市的形態緊湊度指數、結構緊湊度指數與城市用地規模進行相關分析(見表5),發現形態緊湊度與城市規模負相關,而結構緊湊度與城市規模正相關,且均通過1%水平顯著性檢驗。表明城市空間的形態緊湊度、結構緊湊度與城市規模間存在相反的作用關系,隨著城市規模增大,空間形態向不規則方向演變,規模越大形態緊湊度越低;與之相對,城市規模越大,城市空間集聚性越強,空間結構越緊湊。其可能原因在于,形態緊湊度僅是城市規模增長的物質空間表象,反映的是城市空間的外部形態,形態緊湊度并不能代表城市空間真正達到緊湊化。[23]而結構緊湊度更為強調城市空間利用的集聚程度、高密度的開發等,能夠較好地揭示城市空間緊湊發展的內涵,結構緊湊度才是影響城市空間運行效率的關鍵。

表5 長三角地區26個中心城市規模與形態、結構緊湊度相關系數

(二)城市規模與空間過程緊湊度

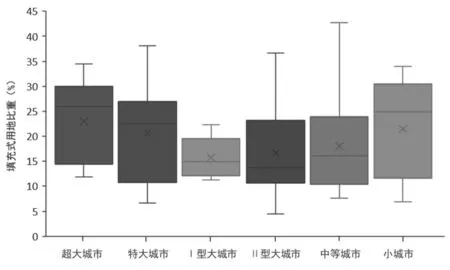

采用表征城市空間過程緊湊度的填充式用地比重,分別計算1990—2000年、2000—2010年、2000—2018年三個時段各城市填充型用地比重與城市規模相關系數,發現相關系數分別為0.182、0.244和0.388,前兩個時段相關系數均未通過顯著性檢驗,2010—2018年相關系數在5%置信區間上通過檢驗,城市規模與填充型用地比重存在弱相關。參照《關于調整城市規模劃分標準的通知》(2014),將城市按用地規模劃分為六個等級,繪制不同規模城市填充式用地比重的箱線圖(圖6),可以看出各規模等級城市填充式用地比重中位數差異不大,總體上呈現為“U”型關系,Ⅰ型大城市填充式用地比重中位數最低,隨著城市規模進一步擴大,超大城市、特大城市率先進入空間轉型提升期,城市空間向緊湊性集聚發展。

圖6 填充式用地比重與城市規模關系

五、結論與啟示

20世紀90年代以來,長三角地區城市空間經歷了快速擴展過程,引導城市空間理性發展、提升城市空間發展質量成為長三角一體化發展的重要任務。本文基于城市不透水地表數據,從城市空間的形態緊湊、結構緊湊、過程緊湊三個維度,對長三角地區及26個中心城市空間擴展的形態特征、集聚擴散特征、空間擴展模式,以及規模與結構的協同關系等進行了系統分析,揭示長三角地區城市空間擴展特征和優化路徑。

研究結果顯示:(1)長三角地區層面,1990—2018年,長三角地區城市空間表現出較強的空間集聚性,并呈現出“集聚性的擴散”特征,城市空間在廣域范圍的擴散與在優勢區域的空間集中同時推進;空間擴展模式大致經歷了“飛地+邊緣擴展”→“邊緣擴展主導”→“邊緣+填充擴展”的空間擴展過程,邊緣擴展模式在不同時段始終占據主導地位。(2)中心城市層面,26個中心城市空間總體集聚程度呈現上升趨勢,城市空間增長集聚發展勢頭較好;空間擴展方式可以分為空間集聚轉型、空間加速成長、邊緣擴展主導三類,部分核心城市空間擴展模式率先從擴散向集聚轉型。(3)城市規模與空間結構演化關系方面,城市規模的增長有助于空間結構的緊湊性集聚,且城市規模與填充式用地比重存在“U”型變化。總體來看,隨著城市規模增大,城市空間結構緊湊度提升,其空間擴展方式也更為集約緊湊。

基于以上研究的啟示如下:第一,城市規劃的編制重點應從形態控制向空間結構、增長過程控制轉向。在規劃編制和實施中,應重點加強對空間結構緊湊性和開發過程緊湊性的管控。空間上盡可能引導城市團塊式集中布局,避免帶狀或飛地式擴展;時序上,應結合空間擴展速率和模式,合理調控土地供應,引導城市空間增長過程的緊湊布局。第二,完善城市空間政策配套,促進緊湊型空間結構形成。應加強城鎮開發邊界控制,引導城市用地空間擴展方式由飛地、邊緣擴展向填充式擴展轉變,提升城市空間密度和土地緊湊化程度。同時,空間結構演變具有路徑依賴性,其形成是一個長期性、復雜性的過程,地方政府需要強化戰略思維,盡可能保證規劃政策實施的一致性和連貫性。