學科課堂上的跨學科議題“低碳行動”

王維臻

摘要:低碳行動一個是跨學科、跨學段的社會性議題。通過對課程標準的分析,明確了不同學科認識低碳行動的視角不同,不同學段對低碳行動的認識視角逐漸豐富,表現要求逐漸提高。在設計低碳行動相關的跨學科實踐活動時,要立體化地看待低碳行動,準確定位教學目標,找到學生真正關心的問題,把握培養高階思維能力的機會。

關鍵詞:低碳,跨學科議題,跨學科實踐

在培養核心素養的科學課程理念下,低碳行動作為重要的科學議題,具有發展核心素養的價值。低碳行動涉及多個學科。從哲學層面看,低碳行動的興起,反映了人類對人與自然關系的重新認識,涉及思想政治、地理、生物等學科。從原理層面看,低碳行動的決策與物理、化學、生物、數學、工程、政治、經濟、金融等學科相關。

對于低碳行動,各個學科都有可為,于是各個學科都講。盡管生物、地理等學科對于開展低碳教育有優勢,但由于低碳教育責任不甚明確,相關內容在中學階段仍然落實不好。在學科教學中滲透低碳教育的策略研究則可以歸納為兩類。一類較為寬泛地談滲透途徑,如課堂滲透、多媒體教學、課外實踐活動等,無法回答不同學科應該承擔什么樣的低碳教育責任。另一類研究試圖深入挖掘具體學科內容與低碳知識的結合點,較為清晰地展示了學科內容與低碳教育的聯系,但又囿于學科內容,缺乏對低碳行動本身的分析,因此較為零散,系統性不強。只能回答具體知識教學中如何講低碳行動,而對“學生在面對低碳行動這一議題時需要哪些思考方向”缺少梳理,因此仍然無法回答不同學科應該承擔什么樣的低碳教育責任。

為了回答低碳行動在具體學科中該講什么,需要回歸到低碳行動這一議題本身,通過對這一真實問題的應然分析,找出解決問題的思考角度和具體知識;再從學科課程內容角度,橫向區分不同學科對低碳行動的研究視角,縱向梳理不同學段需要達到的學業要求。

1.

低碳行動,是人類為應對全球氣候變暖這一重大環境問題提出的舉措。大氣中以二氧化碳為主的溫室氣體濃度不斷提高,是導致全球氣候變暖的主要原因。盡管自然因素也會導致大氣溫室氣體濃度升高,但自工業革命以來,人類活動極大地增加了人為因素對溫室氣體濃度的影響,導致全球氣候變暖進程加快。全球環境將出現近萬年來從未有過的巨大變化。

在人類社會高速發展的今天,人們期待低碳行動不會降低社會發展水平。這就意味著必須變革依賴化石能源的能源結構和社會發展模式。從社會層面來說,低碳行動全面呼喚著政策、技術、產業和經營的創新。而低碳行動又與個人行動密不可分。碳足跡這一概念就形象準確地反映了個人行為與溫室氣體排放的關系。

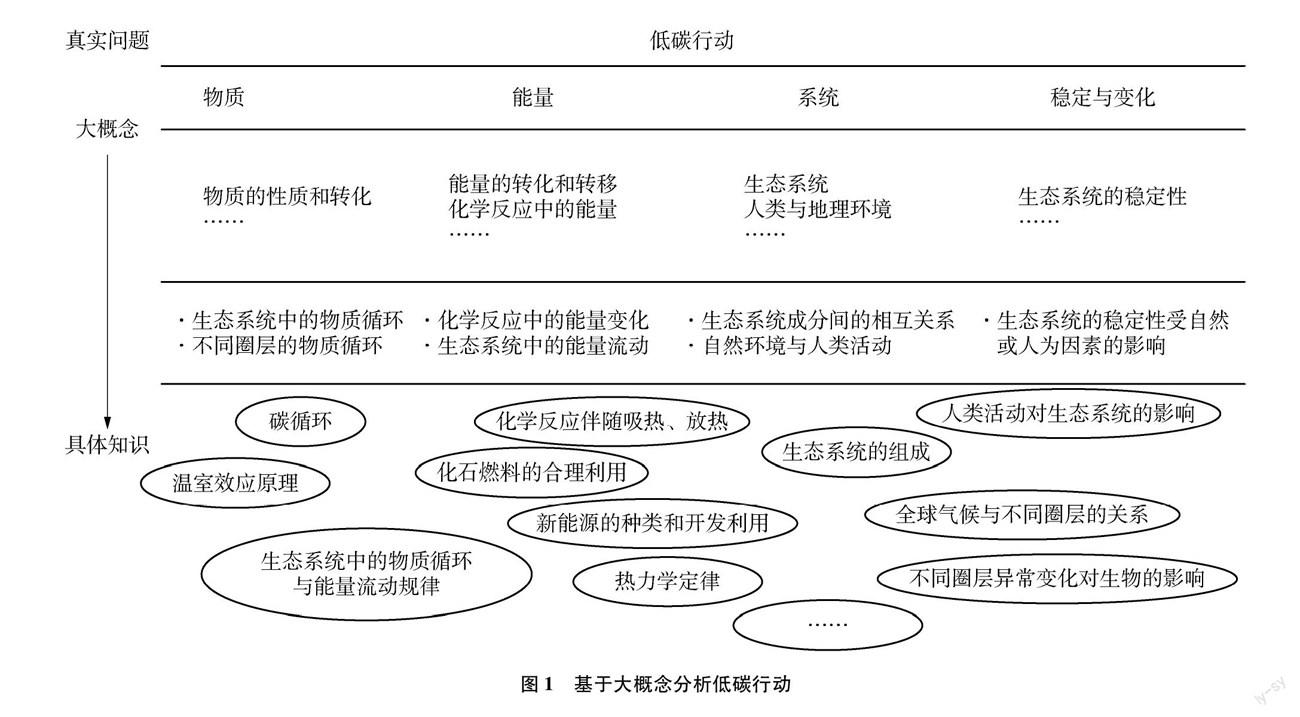

如果運用大概念審視低碳行動,那么物質、能量、系統、穩定與變化等都可以成為分析低碳行動的視角(見圖1)。如果要討論“哪些做法屬于低碳行動”,就可以從物質視角進行分析,聚焦物質的性質和轉化;可以更為深入地討論生態系統中的物質循環、不同圈層的物質循環等。碳循環、含碳化合物的性質等是更下位的具體知識。從而得出減少含碳物質的排放的做法都是低碳行動。如果要弄清楚“如何在不排放溫室氣體的情況下獲得可靠的能源”,除了物質視角,還要運用能量視角思考問題。研究能量的轉化和轉移、能量的來源與形式,理解能量耗散和守恒;需要深入梳理生態系統中的能量流動,理解化學反應中的能量變化。而涉及的具體知識包括熱力學定律、能源的種類和開發利用、化學鍵等。

已有研究提到,在學科內要找準低碳行動與教學內容的結合點。事實上,低碳行動與具體知識之間并不是靠“點”連接起來的。基于大概念拆解所形成的概念網絡,搭建起了從真實問題到具體知識的橋梁。

在基礎教育階段,多個學科都引入了低碳行動。這引發了爭議:這樣重復,不是浪費課時嗎?因此,有必要分析一下不同學科中的低碳行動內容。

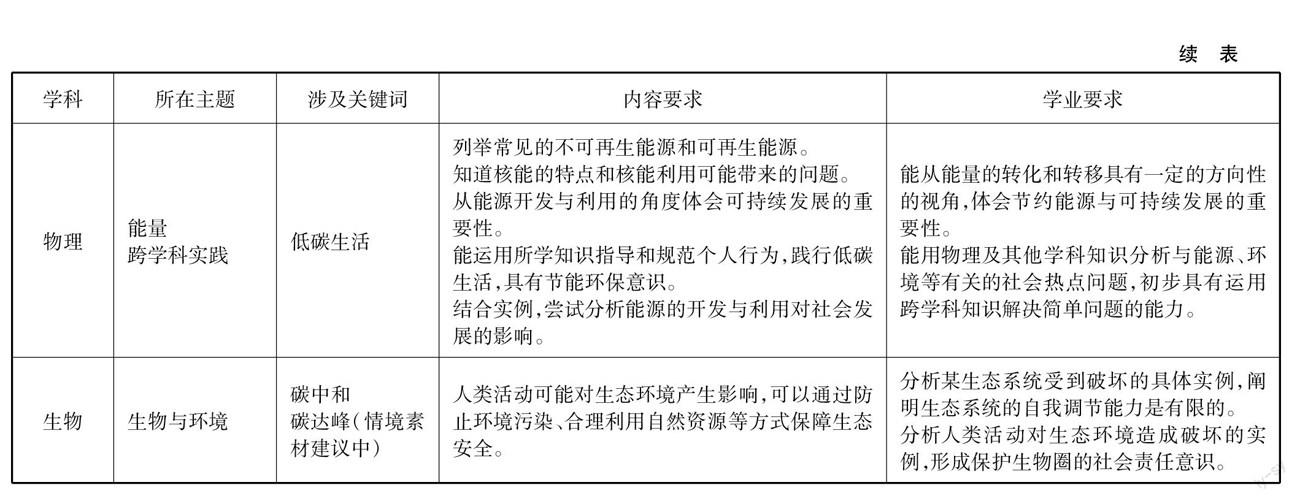

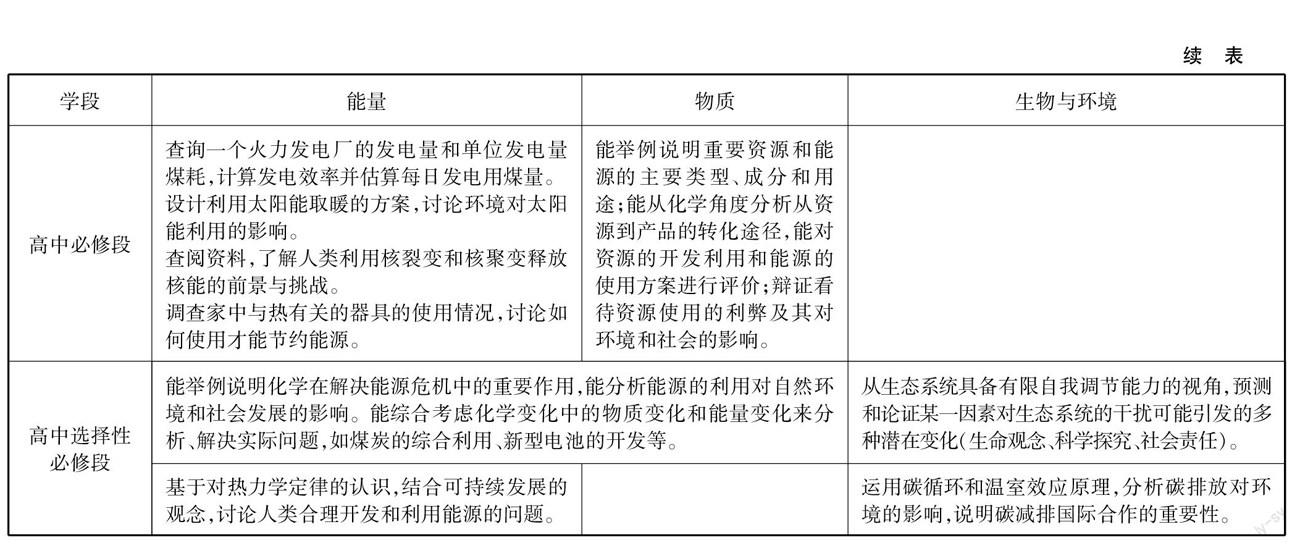

我國2022年頒布的義務教育課程標準,體現了最新的課程理念和時代要求。在這套課標中,低碳行動的話題在物理、化學、生物學科都有體現。為了討論不同學科的低碳行動內容是否重復,以低碳生活、碳中和、碳達峰、碳循環等低碳行動相關的名詞作為關鍵詞,對義務教育階段物理、化學、生物學的課程內容進行了梳理(見表1)。

對于低碳行動相關的內容,化學、物理、生物學課標的內容要求和學業要求均有所差異。首先,低碳話題在各科課標中所在的主題不同,除跨學科實踐活動主題外,分別處于物質、能量、生物與環境主題。其次,學業要求中的“從……視角”“基于……”等表述也反映出各學科分析問題的視角。化學課標要求學生能基于“物質的性質與用途”,對低碳行動進行討論;物理課標則要求學生從“能量的轉化和轉移具有一定方向性”的視角,分析低碳行動,踐行低碳生活;而生物學課標要求從生物與環境的角度,從生態系統的自我調節能力的角度認識碳中和與碳達峰的意義,形成責任意識。顯然,同樣是認識低碳行動,不同學科有不同的認識視角:物理關注能量,化學強調物質,生物聚焦生物與環境。因此,盡管初中生可能在化學、物理和生物課上都討論低碳行動,但要講的學科概念不同,因此分析低碳問題的角度有差異。而這些角度之間相互作用,在不同課堂上交替出現,又將有助于學生更全面地認識低碳行動。

可以看到,只要堅持從學科概念出發討論低碳話題,配合適當的教學引導,就不會出現不同學科重復教學的情況。

低碳行動作為真實話題,橫向上涉及面廣,需要從多視角建構全面認識;縱向上有一定深度,需要逐步深化認識。正是出于這樣的特點,從幼兒園到高中,低碳行動可能會作為一個“常駐話題”不時出現在課堂上。毫無疑問,隨著年齡和閱歷的增長,學生對低碳行動的認識逐步加深,認識要求也逐步提高。那么對于這個話題,不同的學段一般要討論到什么程度呢?

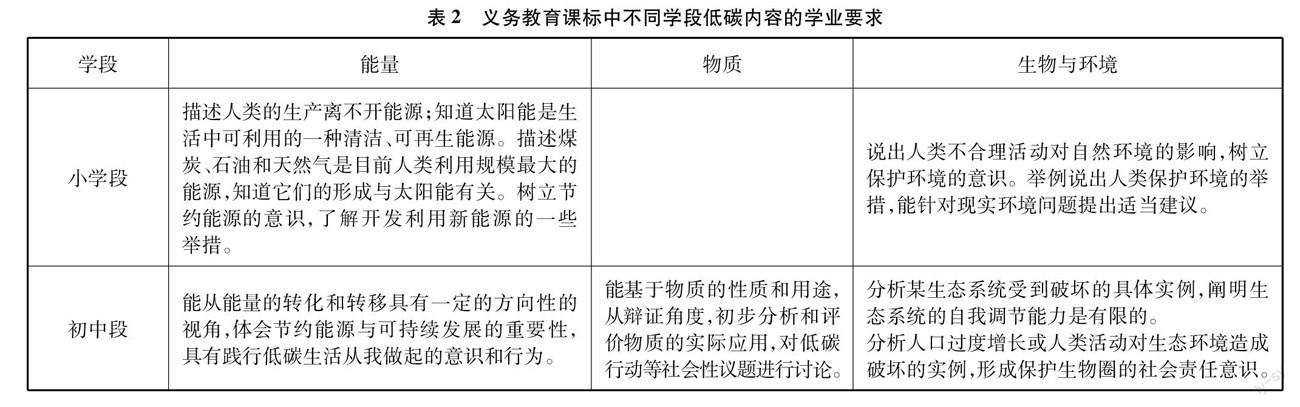

為了解不同學段低碳教育目標的變化路徑,分小學段、初中段、高中必修段和高中選修段,按照能量、物質、生物與環境三個主題,對科學、化學、物理、生物課標要求進行梳理。

在小學階段,關于低碳話題,學生只需要做到能描述與能源使用、生物與環境相關的知識,能舉例說出一些節約能源和環保的舉措,即初步建立了“能量”和“生物與環境”兩個視角;學生不需要了解低碳話題與什么物質有關。到初中階段,課標在“能量”和“生物與環境”兩個方面提高要求,要能從特定的角度分析相關問題,闡明觀點;此外,還增加了“物質”視角,能初步分析和評價物質的實際應用,對低碳行動進行討論。到高中必修階段,與初中相比,學生在能量和物質兩個視角上的認識有所發展。最典型的發展方向是物質和能量兩個視角開始交織,建立關聯。高中選修階段的要求是基礎教育階段的最高要求。在這一階段,能量與物質兩個視角的交織程度加劇,學生需要能綜合考慮物質和能量變化來解決問題;在生物與環境視角上,學生也從小學、初中階段的“舉例說出”“分析實例”等要求,提高到能夠預測和論證某一因素對生態系統的干擾可能引發的多種潛在變化。

從上述分析來看,學生對低碳話題的認識經歷了從一級角度的建立到次級認識的豐富和深入過程;經歷了從單一角度到多角度,再到從多角度交織看待問題的過程;經歷了從描述、舉例水平,到分析水平,再到論證、預測水平的真實問題解決路徑。所以,每個學段都可以討論低碳話題,但每個學段都要把握相應的水平要求。

低碳行動是全球、全社會的行動。從國際視野看,各國正積極促進經濟社會全面綠色轉型。從國家層面看,低碳行動的有效實施,需要政策支持,技術進步和產業創新。從社會層面看,低碳行動的責任擔當需要上游科學前沿、中游技術創新和下游科學傳播的綜合助力。

盡管中小學課堂上對低碳活動的討論在全社會的低碳行動中所承擔的社會責任屬于科學傳播,處于下游,但這種討論仍然應該是立體化的。從核心素養培養目標出發,對低碳行動的討論要力圖展現真實的行動途徑。在課堂活動的設計上,對低碳行動素材的廣泛收集和分類活動就可以使學生認識到行動主體本身的多樣性:有些行動是個人層面的,有些是國家層面的,有些則需要國際合作。例如,讓學生提前搜集資料,除了關注身邊的低碳行動,還要關注我國在低碳行動方面取得的新成就,世界各國低碳行動的新形勢。在討論能源的使用時,學生既要能想到“節流”的做法,如減少化石能源的比例;又要打開“減排”的新思路,如發展煤炭的無害化開采技術、清潔高效利用技術,深海油氣開發技術等。此外,還要關注“開源”,考慮到對非化石能源的利用要結合地區實際,發展水電基地、生活垃圾焚燒發電、非糧生物液體燃料技術產業等。

擔心學生無法理解更高層面的低碳行動做法,是當前課堂的低碳討論比較膚淺的原因之一。針對這樣的問題,如果能從“減少碳排放,增加碳吸收”的低碳行動原理出發,不同的行動主體所采取的低碳行動是可以被組織和關聯起來的,一些教師已經在項目式學習課上做出了這樣的嘗試。

基于對課程標準的分析,可以定位學段教學目標。而學段教學目標不能簡單等同于課時目標。學生可能需要通過多課時的學習逐步達成學段目標。因此,要保證學生在低碳行動問題的討論上能夠建立和發展應有的學科視角,就要明確學段目標,并將其拆解為具體課時目標。

要確定低碳行動的學段教學目標,首先要檢查課程標準,明確學業要求。從中確認學科核心概念,學生應該能完成什么任務,再選擇相匹配的實踐活動。確認學科核心概念,是為了保證課堂能夠建立和發展應有的學科視角,使討論有學科特點和深度;確認表現要求,是為了把握任務難度,避免低年段水平要求過高或高年段水平要求過低的情況出現。例如,義務教育化學課標明確指出,學生要掌握的學科內容為“物質的性質和用途”,表現要求是能對物質的實際用途作出“初步分析和評價”,能討論低碳行動并參與相關的實踐活動。

具體課時的設計要明確學科視角,圍繞學科核心概念拆分教學目標,組織情境素材。例如化學課的低碳討論要站在物質視角上,緊緊圍繞碳和碳的氧化物展開。對于能量、生物與環境等問題的討論可以涉及,但不宜過深,要把討論空間留給其他學科課堂。

“節能減排,低碳生活”對于中學生而言已經非常熟悉。要在課堂上討論這種“老生常談”的話題,就必須要抓住學生的眼球。最有效的方法就是挖掘學生在低碳話題中真正關心的問題。

對于低碳行動,盡管學生都能說出諸如“綠色出行”“隨手關燈”的低碳做法,但多數學生從來沒有明確地知道低碳是什么含義,為什么要這么做,自己與低碳行動有什么關系。對于二氧化碳,盡管學生學了物化性質,記住了一些典型反應,但大多沒想過大氣中二氧化碳的來源,空氣中二氧化碳含量如何維持平衡,如果地球上沒有二氧化碳會怎樣等。那么這樣的問題就適合用來驅動課堂教學。圍繞二氧化碳的性質組織教學可以討論低碳話題,以低碳話題組織教學也可以學習物質性質,不同的組織思路都可以設計出關注學生需求的優質課堂。

相比于常規的課堂實踐活動,跨學科實踐活動提供的情境空間更大,對象更復雜,可供討論的問題更多。在常規的二氧化碳性質課堂上,學生更多討論的是物質的組成、性質和應用;而開展低碳行動這樣的跨學科實踐活動,學生可以討論物質、能量、生物與環境的關系。這種更上位的討論,有助于發展對知識的遠遷移能力,促使學生形成更為立體化的知識網絡體系,從而利于將靜態的知識結論轉化為動態的思維方式。

低碳行動作為真實問題,本身有豐富的社會話題可供討論,這些話題有助于開展更多的說明論證、分析解釋類活動,從而豐富傳統課堂上的記憶辨識、概括關聯等思維活動形式。上世紀90年代,西方社會一度流行的碳中和做法是“向綠色組織捐款而不改變原有生活習慣”。可以讓學生在了解碳中和含義的基礎上討論這種做法。此外,碳標簽、碳足跡、低碳生活等都是可供討論的話題。

參考文獻

[1] 陶西文.在高中生物學教學中進行低碳教育[J].教育理論與實踐,2011,31(05):46-47.

[2]陳志坤.低碳教育在地理教學中的滲透[J].中學地理教學參考,2015(08):66-67.

[3] 曾懋華,李美蘭.化學教育對低碳生活影響的調查[J].化學教育,2013,34(02):56-60.

[4]潘敬一,翟心慧.低碳教育理念在高中生物學教學中的滲透[J].中學生物教學,2020(26):38-39.

[5]尹翱翔.低碳環保在初中生物學教學中的滲透策略[J].中學生物教學,2019(06):37-38.

[6]趙蘋.在生物學教學中滲透低碳教育[J].生物學教學,2010,35(11):29-30.

[7]陳倩.在初中生物學教學中滲透“低碳生活”的理念[J].生物學教學,2011,36(08):72-73.

[8]熊言林,王晨希.世界環境日活動與化學教育[J].化學教育,2014,35(19):1-5.

[9]馮彥麗.“生態系統的碳循環”一節的低碳教育[J].生物學教學,2010,35(10):27-28.

[10]胡久華,賢嫻,高曼.以學生認識需求為核心的教學設計研究——以二氧化碳性質的教學為例[J].化學教育,2015,36(09):34-38.

[11]林汐.低碳經濟與可持續發展黨政干部讀本[M].北京:人民出版社,2010:7.

[12]蔡林海.低碳經濟:綠色革命與全球創新競爭大格局[M]. 北京:經濟科學出版社,2009.

[13]胡久華,褚童,王靜波,陳穎.大概念統領的項目式學習——基于碳中和理念設計低碳行動方案[J].化學教育(中英文),2022,43(09):6-14.

[14]卓國香.“低碳行動”單元主題教學——碳和碳的氧化物專題復習[J].化學教育(中英文) ,2022,43(09):15-16.

[15]李耀軍.“碳中和”——走紅西方的一種環保新理念[J].化學教學,2008(08):78-79.

[*]本文系人民教育出版社課程教材研究所“十三五”課題“跨學科視角下的化學教材設計研究”(項目編號:KC2020-005)研究成果.