家庭養育實踐對兒童早期發展干預效果的中介效應

趙晨?盧邁?施建農

摘要:兒童早期發展受不同層次環境因素系統影響,家庭是環境因素影響系統中與兒童直接接觸且最緊密的微觀環境。本研究以我國欠發達地區農村兒童開展的早期發展干預實驗及效果為研究內容,對966名干預組和對照組兒童及養育人進行追蹤研究。結果表明,將養育人和兒童作為干預對象,以提高養育人養育能力、兒童早期發展水平為目的的綜合干預措施,不僅能產生雙重效果,且效果之間存在中介作用機制。養育人的養育實踐對兒童在干預中的受益程度存在中介作用,養育人的養育實踐水平改善越明顯,兒童早期發展水平越好。這一結果為在我國欠發達地區采取何種家庭和兒童發展干預策略提供了實踐依據,本研究提出的綜合性干預具有一定規模化價值。針對知識、實踐能力、資源和支持系統較為匱乏的欠發達地區農村兒童家庭來說,開展綜合性干預更有利于為兒童建立動力發展系統,幫助他們跳出發展困境。

關鍵詞:欠發達地區農村 家庭養育指導 家庭養育實踐 兒童早期發展 中介作用

作者簡介:趙 晨/中國科學院心理研究所博士,人的發展經濟學研究中心副主任(北京 100101)

盧 邁/中國發展研究基金會原副理事長(北京 100009)

施建農/中國科學院心理研究所研究員、博士生導師(北京 100101)

一、問題的提出

從出生至3歲,是兒童發展的敏感期,也是脆弱期。[1][2]兒童早期的發展依賴家庭提供的營養和物質刺激,在中低收入國家,約有39%的兒童面臨著營養不良和發育落后的風險[3],較為常見的致病因素是營養不良和物質刺激不足,養育人的精神狀況、養育能力對保障兒童發展所必需的營養和物質刺激至關重要。[4][5]在中低收入國家,針對發展受限兒童的干預主要有四種形式,即入戶家訪、社區衛生站監測、兒童早期活動中心以及以上三種形式的混合形式。干預內容和策略主要包括早期教育課程的教學、示范,親子活動,母親教育等。已有研究指出,針對家庭養育能力和兒童早期發展水平的綜合性干預比只注重提高兒童早期發展水平的干預更有價值。[6]在兒童早期發展過程中,養育人的心理、認知、言語刺激、互動形式都將對兒童的發展潛能產生影響,提高母親的健康水平和回應性照護能力,并為兒童提供必要的益智學習和游戲資料[7],有助于兒童不斷提高早期發展水平。我國欠發達地區農村兒童正面臨發展落后的困境,亟須通過干預實現追趕生長,并獲得可持續發展能力。然而,應該開展什么樣的干預,干預能產生哪些效果,效果是否來自兒童和家庭的根本性改變,這些問題亟須實證支持。本研究將圍繞上述問題深入開展。

(一)養育人能力對兒童早期發展的影響

母親的情緒問題、養育能力都可能導致兒童認知發展滯后、營養不良等[8][9][10][11],在中低收入國家,不具備養育能力的貧困母親是一個突出問題,其影響范圍占貧困兒童的55%。[12]在我國,兒童早期發展可能面臨留守和養育人能力低下的雙重困境,即養育人不是母親,養育人同時面臨情緒、社會經濟等問題[13],這對兒童早期發展將產生不利影響。養育人的能力和行為不僅影響兒童早期發展水平,還會影響針對兒童早期發展的干預所產生的效果。如果養育人的能力和行為缺乏對兒童發展的支持,對兒童的干預就只能產生短期效果,效果的“淡出效應”顯著而迅速。[14]

為了讓兒童在早期獲得可持續的發展潛能,除了對兒童提供營養和物質刺激之外,很多干預將養育人的養育能力和技能納入干預措施。兩項基于社區的干預研究發現,向母親示范養育技能、幫助她們與兒童建立互動關系,并鼓勵她們成為社區專業人士,從事兒童早期干預相關的工作,有助于取得干預效果。[15][16]對母親采取較為綜合的干預措施,減少對貧困母親的歧視,促進母親間的社會支持,幫助建立良好的家庭關系[17][18],有助于通過幫助母親發展促進兒童發展。以家庭作為干預對象,特別是讓父親參與兒童照護,并幫助建立良好的夫妻關系,不僅有利于母親養育能力的提升,更有利于兒童與家庭的發展。[19]

針對養育人采取干預措施的效果存在爭議。針對家庭養育能力的干預措施,特別是在提高母親心理健康水平、養育意愿和養育能力等方面,大多數難以達到預期效果。[20]一項在南非開展的針對減少母親抑郁、提高母親回應性照護意愿的干預研究指出,短期的干預難以產生效果,持續兩年以上的干預才能產生一定效果,但對于資源匱乏的家庭,也難以產生效果。[21]另一項側重提高母親照護和互動質量的干預研究指出,在干預的6個月內母親負面情緒減少了,但在12個月之后,干預效果消失了。[22]盡管通過干預向母親演示如何與兒童互動,提高母親與兒童的互動頻率和質量可以幫助母親建立養育信念和心理健康水平,但是,這些干預還不足以抵擋外部的消極干擾。[23]

(二)我國欠發達地區兒童早期發展現狀及干預研究

我國集中連片特困地區生活著約1 700萬0~6歲兒童[24],他們的發展狀況一直受到政府及社會各界的高度關注。有研究采用貝利Ⅲ量表在陜西、云南、河南、貴州、北京等省市進行非隨機抽樣,2015~2017年間對3 353名6~30個月的兒童進行了認知、語言、社會情緒、運動四個發展領域的評價,結果指出,有85%的農村兒童至少有一個領域發展滯后,有49%的兒童認知發展滯后,52%的兒童語言發展滯后。該研究強調,導致農村兒童發展滯后的主要原因有二:一是微量營養素的缺乏,二是親子互動嚴重不足,包括親子閱讀、游戲、唱歌等。[25]一項采用ASQ量表對貴州和廣西的2 837名1~35個月的欠發達地區農村兒童的心理行為發展水平的橫截面研究發現,在欠發達地區農村,有39.7%的兒童在五大領域中至少有一個領域發展落后,交流、大動作、精細動作、問題解決、社會情緒等方面的發育遲緩率分別為11.5%、18.5%、21.4%、18.4%和17.9%。這一比例存在著巨大的城鄉差距,導致兒童發育遲緩的風險因素主要包括學習資源和活動匱乏、養育人情緒壓抑和家庭收入低。[26]

我國欠發達地區農村兒童早期發展滯后與養育人的知識和能力密切相關。對秦嶺地區7個貧困縣的32個鄉鎮的兒童社會情緒技能與看護人主觀幸福感之間關系的研究發現,養育人的主觀幸福感越高,兒童的社會情緒技能越好,但養育人的一些情緒問題并未對兒童的社會情緒技能產生影響。[27]對陜西、貴州的1 710名6~36個月嬰幼兒的認知、社交情緒、貧血情況、家庭養育行為、喂養情況的研究發現,消極的家庭養育行為會影響兒童的早期發展。[28]一項對養育環境因素的城鄉比較研究指出,與城鎮地區的兒童相比,農村地區兒童面臨著心理資源不足、教養方式不適宜、留守、養育人受教育程度低、家庭社會經濟地位低等多重風險因素。[29][30]

致力于提高我國欠發達地區農村兒童早期發展水平和家庭養育能力的干預已逐漸蓬勃。有研究指出,持續半年的干預提高了18~30個月齡嬰幼兒的認知水平,改善了照護人的養育行為[31]。通過異質性分析發現,當奶奶是主要照護人時,干預對兒童早期發展沒有顯著效果。[32]采用ASQ量表對兒童早期綜合發展項目效果的研究指出,早期干預對兒童的精細動作、問題解決能力、社會適應等方面較對照組有顯著改善,但只短暫地改善了農村兒童的家庭環境、生活組織、學習資料和活動參與等,隨著干預的減弱,效果不再明顯。[33]可以看出,對于養育人參與意愿和能力較低的家庭,干預效果有限;干預強度較弱且不連續、不持續,對家庭養育能力的改善效果有限,且在干預停止后會很快地出現“淡出效應”。

(三)本研究的關鍵問題

早期干預的目的是從出生開始賦予兒童可持續發展的能力,能力產生能力[34],從而幫助貧困兒童跳出貧困陷阱,阻斷貧困的代際傳遞。兒童發展動力系統模型強調,兒童持續發展需要內在動機和外部資源與支持系統的良性互動[35],因此,干預不僅需要提高兒童早期發展水平,更重要的是為兒童建設發展動力系統。養育人是兒童發展動力系統的重要建設者和維護者。本研究旨在對以下關鍵問題進行研究與討論:(1)在我國欠發達地區農村,通過家訪開展兒童早期發展干預,能否對養育人的養育能力、實踐技能以及兒童早期發展水平同時產生效果。[36](2)如果干預能夠提高養育人的能力和實踐技能,養育人能力的改善是否會對兒童早期發展產生中介效果。根據兒童發展動力系統模型假設,養育人能力和技能的改善,能夠通過外部資源和支持系統對兒童發展產生中介影響。[37]

二、方法

(一)被試

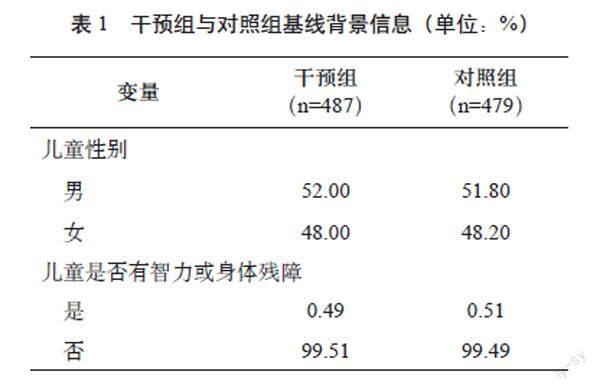

本研究在我國西部欠發達地區農村采取隨機對照試驗的方式開展。干預組和對照組采取隨機對照試驗的方式,參考人口數量及6~36個月兒童數量,將全縣的自然村劃分為不同的片區,對片區進行隨機分配,一半分配為干預組,一半分配為對照組。從干預組中選取12~18個月兒童487人、養育人462人,從對照組中選取12~18個月兒童479人、養育人453人,被試兒童共計966人、養育人共計915人。在干預后的追蹤研究階段,有10名干預組兒童及其養育人流失(流失率為2.1%),18名對照組兒童及其養育人流失(流失率為3.8%),主要原因是流動或搬遷。

(二)干預策略與內容

欠發達地區家庭養育指導干預由地方政府牽頭組織衛健部門及當地婦女力量實施。干預以具有農村戶籍的兒童為主,從6個月開始,至36個月結束,其間適齡嬰幼兒滾動進入和退出。在基線測試結束后,對干預組兒童及其養育人開展干預。干預目的是提高兒童的早期發展水平,特別是認知、語言、精細動作、社會行為等,同時提高家庭養育能力和技能,以保障兒童長期健康發展。干預模式是進行每周一次、每次一小時的家訪,家訪內容為對兒童及其養育人進行科學育兒知識宣講和養育技能實踐干預,包括如何與兒童進行語言交流、刺激,如何與兒童溝通、互動,如何為兒童組織適宜月齡段發育的益智游戲和活動,如何與兒童建立健康的鼓勵、依戀關系等,并在干預后給兒童及其家庭留下2~3種益智玩具或圖書,下一次家訪時進行更換。

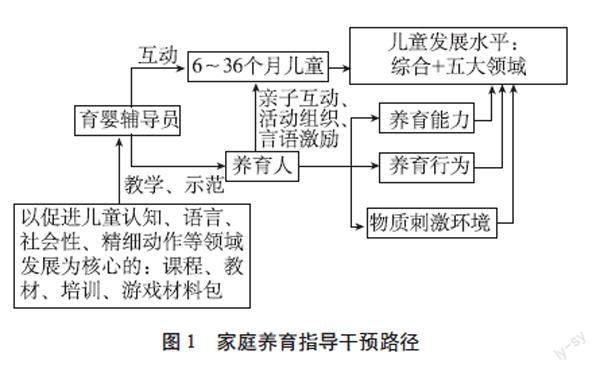

家庭養育指導由訓練有素的村級育嬰輔導員實施,具體干預路徑詳見圖1。育嬰輔導員由縣衛健部門根據三項主要條件選拔:一是具有高中以上學歷,二是有兒童養育或照護經驗,三是能夠完成培訓并掌握必要的兒童發展相關知識。每位育嬰輔導員約服務10~14位嬰幼兒。干預實施的質量由鄉鎮督導員每周進行監督并撰寫監督報告,召集育嬰輔導員總結和備課。干預組兒童有93.7%完成了干預,未完成干預的主要原因是隨父母流動及兒童健康原因。被干預兒童的每年成本約為2 800元人民幣。

(三)研究工具

干預后的測評在干預結束后3個月內完成,主要測量內容包括兒童綜合發展、精細動作、語言能力、適應能力、社會行為等,根據《兒童神經心理行為發育量表2016版》(以下簡稱《兒心量表2016版》)的具體發展領域指標進行測量。《兒心量表2016版》是我國自主研發的、具有獨立知識產權的兒童早期發展水平篩查工具,具有可靠的信效度(信度Cronbachs α系數均在0.80以上,效度達到0.66),與國際量表韋氏智力測試(WPPSI-R)全量表的Spearman相關系數為0.66。[38]相對于ASQ、韋氏智力測試量表而言,《兒心量表2016版》更加本土化,語言表達習慣及測量用具更符合我國文化背景及相關習慣[39],建立的常模能夠更有效地反映我國兒童早期發展的城鄉差距、地域差距和貧富差距,具有更好的文化適應性。《兒心量表2016版》的發育商為比率智商,常模人群中發育商小于70診斷為發育遲緩。[40]

本研究的次要結果變量是養育人的養育能力和行為。本研究從四個方面采用HOME量表對養育人養育能力和行為進行測量,包括親子關系、養育人養育能力認知(例如,如何幫助孩子欣賞顏色,如何從游戲中獲得基本知識等)、活動組織、家庭養育物質刺激環境布置等。測量指標滿分為45分,得分越高表示養育人的養育能力越高、養育行為對兒童發展越有利,當得分小于27分時,表示整體養育環境對兒童發展存在風險因素。本研究還對養育人的生活和育兒體驗進行了測量,其中生活體驗包括與干預相關的內容、養育人日常壓力體驗[41]、積極育兒實踐等,育兒體驗包括是否清楚兒童月齡段發育特點、用鼓勵的態度與兒童溝通、與兒童游戲時長等。這兩項因素對養育人的情緒和育兒實踐具有很好的預測性(r=0.51,p<0.001;r=0.38,p<0.001)。[42]

本研究在基線測試時收集了家庭背景和社會經濟地位等信息,包括兒童的年齡、性別、民族、父母受教育程度、年齡、就業、收入、婚姻狀態、家庭規模、家庭居住條件、養育人關系、養育人受教育程度等。

(四)統計分析

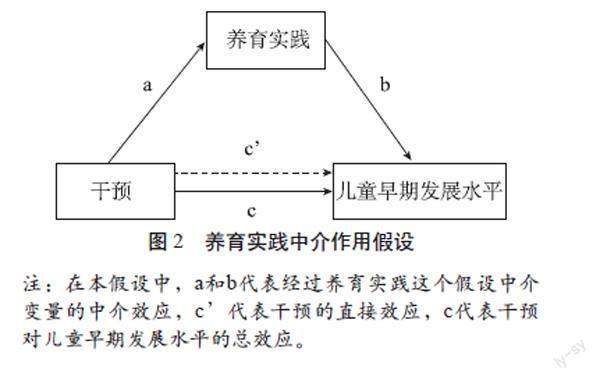

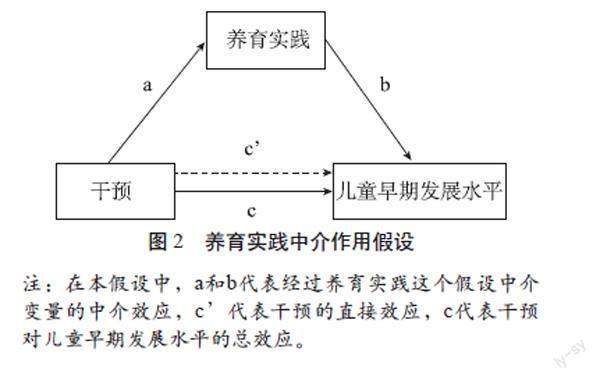

本研究的樣本量滿足兒童早期發展水平的分析需求。本研究中的兒童年齡作為協變量調整了村莊聚類效應,統計分析顯著性定義為p<0.05。在分析過程中,本研究控制了部分背景變量,包括受教育程度、兒童年齡、兒童性別、貧困程度、是否留守等,分析結果根據個體被試和集群效應進行調整。本研究計算了干預效果的效應大小,根據兒童發展動力系統模型,初步假設了中介因子,用于分析養育實踐與干預對兒童早期發展水平和養育人養育能力和行為顯著效果之間的皮爾遜相關系數,養育實踐中介作用假設詳見圖2。在此基礎上,本研究進一步確定了養育實踐對兒童早期發展水平的影響,并通過多元線性模型確定中介因子并分析中介因子的貢獻。

三、結果

(一)描述性統計結果

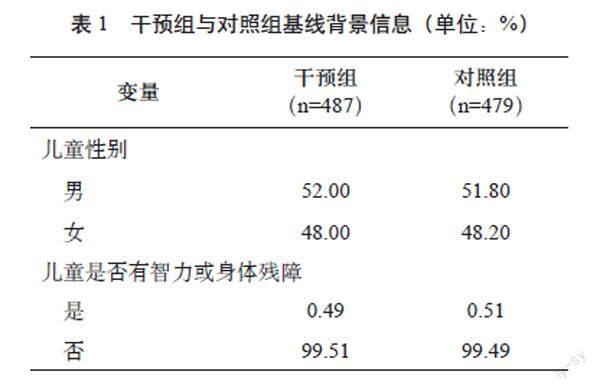

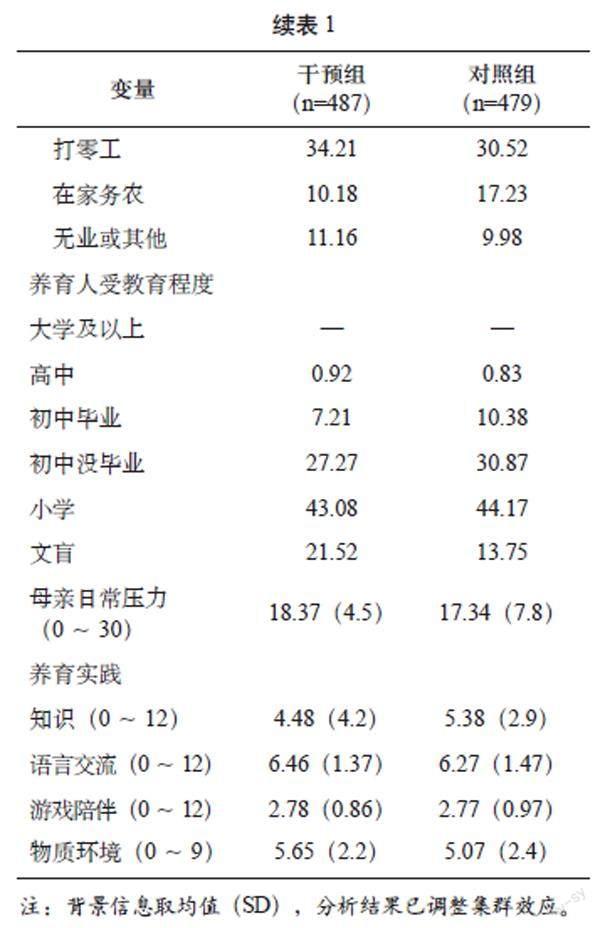

基線調研時,兒童的年齡、貧困、綜合發展水平在干預組和對照組之間沒有顯著差異(詳見表1)。在干預組中,母親報告的日常壓力來源高于對照組。兒童早期發展水平與養育人養育能力和養育行為的改善有很強的關聯性(r=0.24 vs r=0.20,p<0.001)。

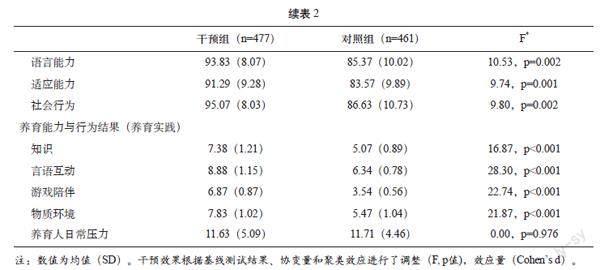

(二)干預效果

干預后研究結果顯示,干預組兒童的發展水平顯著高于對照組兒童(詳見表2)。對于養育人的養育能力和行為(養育實踐),在知識提升、言語激勵(溝通互動)、游戲陪伴(活動組織)和物質刺激環境的豐富程度方面,干預組的得分都顯著高于對照組。養育人日常壓力感受并沒有因為干預而有所改善。

(三)干預效果中介作用

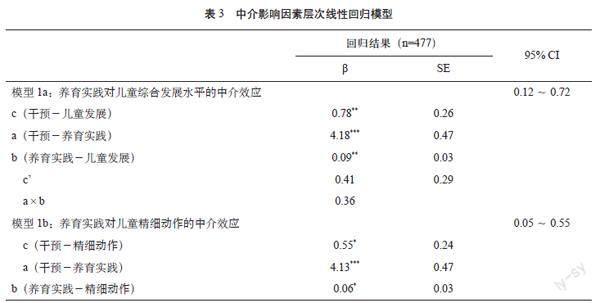

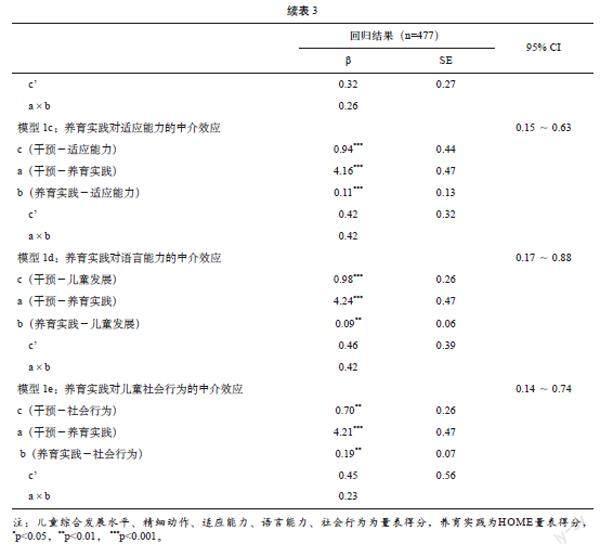

本研究進一步采取層次線性模型分析養育實踐(養育能力和行為)對兒童早期發展的中介作用。結果發現,養育實踐在兒童早期綜合發展、精細動作、適應能力、語言能力、社會行為等方面都存在一定程度的中介作用(詳見表3),其中干預對兒童精細動作的效應呈邊緣性顯著,養育實踐的中介作用也呈邊緣性顯著。干預直接對兒童早期綜合發展及各領域發展水平產生效果,也可以通過養育人養育實踐的改善進一步提高兒童早期發展水平。從回歸系數來看,養育人的養育實踐水平越高,干預對兒童早期發展的效果越顯著,綜合性的干預雙重效果之間存在中介作用機制。異質性檢驗發現,干預后,在性別、母親受教育程度、是否貧困等變量下,兒童早期發展水平不存在顯著差異。

四、討論

本研究調查了在我國貧困地區農村兒童早期生活環境及家庭養育指導對兒童早期發展的效果。干預組兒童比對照組兒童具有更好的發展水平,同時,干預組養育人的養育能力更好。家庭養育指導這一干預措施有效地改善了養育人的育兒知識、親子互動能力、游戲陪伴質量和物質刺激環境供給等方面,從兒童發展動力系統模型視角來看,家庭養育指導為兒童建立了外部資源和支持系統。本研究發現,家庭養育能力對兒童早期發展的中介作用,從另一個角度證實了改善家庭環境會促進兒童早期發展這一觀點。[43]

本研究的突出貢獻在于討論了養育實踐在干預兒童早期發展效果方面的中介作用。這一討論非常重要,因為在貧困地區,“輸血式”的扶貧缺乏可持續性,建立一個具有保護性的家庭環境有助于兒童獲得可持續的發展支持。[44]家庭養育指導干預的效果是雙重的,家庭養育指導能夠對兒童發展及其家庭養育能力同時產生效果,家庭養育能力的提高還會進一步促進效果的顯著性和穩定性。

本研究進一步證實了,開展改善家庭養育能力和兒童早期發展水平的綜合性干預比只針對家長或兒童開展的干預更有效,更有可能建立效果產生和持續的機制。[45][46]母親的養育能力和行為會對兒童產生直接的影響,母親的情緒、婚姻狀態、受教育程度以及壓力感知情況都是通過母親的具體養育實踐產生效果的。[47]盡管母親的各種不利因素是否與兒童早期發展水平有線性關系一直存在爭議[48],但在母親與兒童的交流、互動、陪伴模式會影響兒童的認知、語言等方面已有大量研究取得了較為一致的結果[49]。這在一定程度上說明,通過對具體的養育人能力和實踐技能開展干預,強化養育人在養育實踐方面的認知和意識具有一定的合理性。家庭養育指導干預對養育人日常壓力的感知并沒有產生顯著效果,在貧困地區農村生活的母親或祖輩要面對家庭的經濟壓力,子女越多,經濟壓力越大。這些家庭往往還要面對生活瑣事的壓力,包括生活物資短缺、出行交通不便、子女教育就學、家務勞作等,這些都會加劇養育人的壓力體驗。[50]家庭養育指導可以一定程度地緩解養育人的育兒焦慮,但對日常家庭生活沒有幫助。總而言之,綜合性的干預不僅能夠提高兒童早期發展水平,更能通過幫助兒童成長過程中的“關鍵成年人”提高養育能力,進而為兒童建立資源和支持系統。[51]

家庭養育指導顯著提升了兒童的綜合發展水平、精細動作、適應能力、語言能力和社會行為,這一干預短期效果與很多研究的結果相似。干預措施以周為單位,針對兒童發展的里程碑特點設計了認知、語言、精細動作、社會性方面的游戲和親子互動內容,通過每周家訪強化養育人的養育實踐。無論是育嬰輔導員與兒童的實踐互動,還是養育人的日常實踐,都能夠顯著提高兒童早期發展水平。本干預與一些中低收入國家的同類研究相比,除了上述綜合性特點之外,在執行方面更規范、標準和高頻。比如一項在烏干達貧困社區開展的干預,雖然采取了綜合性干預措施,但家訪頻率是兩周一次,沒有對養育人的具體養育能力產生顯著效果;[52]在印度實施的家訪計劃一般兩周至一個月進行一次;在巴西,每次干預約40~45分鐘,且以入戶訪談為主,對兒童發展的里程碑式干預內容較不穩定,這些設計和實施細節都將影響干預效果。[53]在我國貧困地區農村,乃至更大范圍的中低收入國家,現有的干預具有一定的規模化基礎,特別是對于家庭養育能力較低、知識匱乏、養育實踐不夠豐富的家庭。

本研究發現,家庭養育指導干預對養育人的能力和實踐技能改善有顯著效果。在貧困地區農村,有近40%的養育人不是母親,而是祖母或外祖母,從干預效果效應來看,家庭養育指導干預對祖母或外祖母可以產生一定的效果。有研究結果指出,以早期教育中心或中心與家訪混合的干預方式對祖輩養育人難以產生效果,祖輩養育人并沒有獲得更多的養育技能[54],這可能與干預模式和質量有關,一對一的入戶養育指導和面對面的育兒示范,更有助于祖輩養育人掌握相關知識與技能。隨著兒童月齡的增加,養育實踐的難度也隨之增加,祖輩的學習可能會出現困難。總的看來,每周一次的入戶養育指導對受教育程度更低的祖輩來說,可能會產生較為理想的效果。

盡管本研究有一些重要的發現,特別是在綜合干預及效果的結構性方面,但本研究在設計和計量分析方面也存在明顯的局限性。本研究討論了綜合干預中不同方面的協同效應,但沒有對養育人能力改善程度和兒童早期發展水平的提高程度開展更精確的分項劑量效果分析。本研究總體討論了綜合干預對于養育人能力和實踐技能的效果,缺乏對與兒童不同關系的養育人的改善效果的單獨討論、干預對母親和祖輩養育人是否存在效應量的不同的分析以及養育人能力和技能改善的淡出效應的討論。

五、結論

本研究通過討論家庭養育指導對兒童早期發展水平及養育人能力和實踐水平的改善效果發現,將兒童和養育人作為干預對象和目標的綜合性干預能夠對兒童和養育人產生雙重效果,雙重效果之間存在中介作用,養育人的養育能力和實踐水平越高,兒童早期發展水平越高,干預產生的綜合和局部效果也越顯著。

本研究為在我國欠發達地區農村開展家庭養育早期干預提供了實踐證據,在成本有限的情況下,開展綜合性干預有助于產生更穩定、更持續的效果,符合我國將家庭作為社會基本單位加強育兒能力建設的政策部署。本研究的結論擴展了兒童早期發展干預的思路,即在經濟欠發達地區,特別是家庭教育資源和支持系統匱乏的家庭,更需要類似的綜合性干預。

【參考文獻】

[1] [4] RAHMAN A,SURKAN P,CAYETANO C,ET AL. Grand challenges:integrating maternal mental health into maternal and child health programmes[J].PLoS Med, 2013(10):e1001442.

[2][5] WALKER S,WACHS T,GRANTHAM-MCGREGOR S,ET AL.Inequality in early childhood: risk. and protective factors for early child development[J]. Lancet, 2011(378):1325–1338.

[3] GRANTHAM-MCGREGOR S,CHEUNG Y B,CUETO S,ET AL.Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries[J]. Lancet, 2007(369): 60–70.

[6] [14] GRANTHAM-MCGREGOR S,FERNALD L,KAGAWA R,ET AL. Effects of integrated child development and nutrition interventions on child development and nutritional status [J] .Annual New York Academic Science, 2014(1308):11–32.

[7] [21] ABOUD F,YOUSAFZAI A. Global health and development in early childhood [J].Annual Review of Psychology, 2015(66):433–57.

[8] QUEVEDO L,SILVA R,GODOY R,ET AL.The impact of maternal post-partum depression on the language development of children at 12 months [J]. Child Care Health Development, 2012(38):420–424.

[9] PATEL V,DESOUZA N,Rodrigues M. Postnatal depression and infant growth and development in low income countries: a cohort study from Goa, India [J]. Archive Disable Child,2003(88):34–37.

[10] [12] SURKAN P,KENNEDY C,HURLEY K,ET AL.Maternal depression and early childhood growth in developing countries: systematic review and meta-analysis[J]. Bull World Health Organization, 2011(89): 608–615.

[11] [47] NGUYEN P,SAHA K,ALI D,ET AL.Maternal mental health is associated with child undernutrition and illness in Bangladesh, Vietnam and Ethiopia [J]. Public Health Nutrition, 2014(17):1318–1327.

[13][24] UNICEF.Early Moments Mater for Every China Child.http://www.unicef.cn/cn/uploadfile/2017/109/201710909215727.pdf. 2017.

[15] [17] RAHMAN A,MALIK A,SIKANDER S,ET AL.Cognitive behaviour therapy- based intervention by community health workers for mothers with depression and their infants in rural Pakistan: a cluster-randomised controlled trial [J]. Lancet,2008(372):902–909.

[16] [18] BOLTON P,BASS J,NEUGEBAUER R,ET AL. Group interpersonal psychotherapy for. depression in rural Uganda: a randomized controlled trial [J]. JAMA, 2003(289):3117–3124.

[19] BRITTO P,ENGLE P,ALDERMAN H. Early Intervention and caregiving: evidence from the Uganda Nutrition and Early Child Development Program [J]. Child Health Education, 2013(1):112–133.

[20] BAKER-HENNINGHAM H,POWELL C,WALKER S,ET AL. The effect of early stimulation on maternal depression: a cluster randomised controlled trial [J]. Archive Disable Child,2005( 90):1230–1234.

[22] [23] COOPER P,TOMLINSON M,Swartz L,ET AL.Improving quality of mother-infant relationship and infant attachment in socioeconomically deprived community in South Africa: randomised controlled trial [J]. BMJ, 2009(338):b974.

[25] [27] [28] WANG L,LIANG W,ZHANG S,ET AL. Are infant/toddler developmental delays a problem across rural China? [J]. Journal of Comparative Economics,2019( 47):458-469.

[26] [29] WEI Q W,ZHANG J X,SCHERPTBIER R W,ET AL.High prevalence of developmental delay among children under three years of age in poverty-stricken areas of China [J].Public Health, 2015(129):1610-1617.

[30][35][37][51] SHI J.Developmental Changes in Processing Speed: Influence of Accelerated Education for Gifted Children[J]. Gifted Child,2010 (Q 54):85– 91.

[31] SHONKOFF, J P,RICHTER L, VAN DER GAAG J,ET AL.An integrated scientific framework for child survival and early childhood development [J].Pediatrics, 2012(129):e460.

[32] SERVILI C,MEDHIN G,HANLON C,ET AL.Maternal common mental disorders and infant development in Ethiopia: the P-MaMiE Birth Cohort [J]. BMC Public Health, 2010(10):693.

[33] [50] KIM J,SHIN Y,TSUKAYAMA E, ET AL.Stress mindset predicts job turnover among preschool teachers [J]. Journal of School Psychology,2020 (78):13–22.

[34] HECKMAN J J.Giving Kids a Fair Chance. Boston: The MIT Press Retrieved from https:// mitpres.mit.edu/boks/giving-kids-fair-chance,2013.

[36] [49] [54] ABDULLAH A,AYIM M,BENTUM H,ET AL.Parental poverty, physical neglect and child welfare intervention: Dilemma and constraints of child welfare workers in Ghana[J]. Children and Youth Services Review,2021(126):20-36.

[38][39][40] 金春華.兒童神經心理行為檢查量表2016版[M].北京:北京出版社,2016.

[41] [42] NEWSOM J,MAHAN T,ROOK K,ET AL.? Stable negative social exchanges and health[J]. Health Psychology, 2008(27):78–86.

[43][44] SHONKOFF J P, FISHER P A. Rethinking evidence-based practice and two-generation programs to create the future of early childhood policy[J]. Development and Psychopathology,2013(25):1635-1653.

[45] MORRIS J,JONES L,BERRINO A,ET AL. Does combining infant stimulation with emergency feeding improve psychosocial outcomes for displaced mothers and babies? A controlled evaluation from northern Uganda[J].American Journal of Orthopsychiatry, 2012(82):349–357.

[46] OVUGA E,BOARDMAN J,WASSERMAN D.The prevalence of depression in two districts of Uganda[J].Social Psychiatry Epidemiol,2005(40):439–445.

[48] 崔藝,高嘉琪,岳愛等. 貧困農村地區嬰幼兒發展現狀及風險因素分析的隊列研究[J].中華兒科雜志, 2018(56):103-109.

[52] MAHR M. Research Anthology on Navigating School Counseling in the 21st Century[J].IGI Global,2021.

[53] BLACK M, ABOUD F.Responsive feeding is embedded in a theoretical framework of responsive parenting[J].Journal of Nutrition,2011(141):490–494.

Mediating Effects of Family Parenting Practices on the Effectiveness of Early Childhood Development Interventions: A Quasi-experimental Study based on Rural Areas in Less Developed Regions

ZHAO Chen LU Mai SHI Jiannong

Abstract: Early childhood development is influenced by a system of environmental factors at different levels, and the family is the micro-environment that has the closest direct contact with children in the system of environmental factors. This study is based on a trial of an early development intervention for rural children in less developed areas of China and its effects. A follow-up study of 966 children and their caregivers in the intervention and control groups found that a comprehensive intervention that included both the caregiver and the child as the target of the intervention and aimed to improve the caregivers parenting skills and the childs early development level had an effect on both the caregiver and the child and that this effect had a mediating mechanism, with the caregivers parenting practices mediating the extent to which the childs early development level benefited from the intervention, while the intervention also improved the caregivers parenting practices. The more significant the improvement in parenting practices, the better the childs developmental level. The results provide a practical basis for the type of family and child development intervention strategies to be adopted in less developed areas of China, and the comprehensive interventions in this study have some value in terms of scaling up. For families with children in less developed rural areas, where knowledge, relevant experience, resources and support systems are scarce, comprehensive interventions are more conducive to building a dynamic developmental system for children, and can help families and children in less developed rural areas to break out of their developmental ruts.

Keywords: Rural Areas in Less Developed Regions; Family Parenting Guidance; Family Parenting Practices; Early Childhood Development; Mediating Role

(責任編輯:李育倩)