古法天成的福鼎白茶

白茶是中國綠、紅、黑、黃、白、青(烏龍)茶六大傳統茶類之一,始于唐宋,盛于明清。因成制品芽頭肥壯,滿披白毫,如銀似雪而得名,又名“綠雪芽”。

明末清初時,太姥綠雪芽白茶聲名更盛。清代詩人汪懋麟詩嘆:“貽我綠雪芽,重比南山賈”。“綠雪芽”古茶樹生長于福鼎太姥山鴻雪洞口,是福鼎白茶的原始“母株”。民國時,卓劍舟著有《太姥山全志》載:“綠雪芽,今呼白毫,色香俱絕,而成尤以鴻雪洞為最。產者性寒涼,功同犀角,為麻疹圣藥,運銷國外,價同金埒”。說明當時人們已經深諳白茶的功效和價值。

既講古法又靠天成

“色澤翠,茸毛多,節間長,香氣高,滋味濃,耐沖泡,條索肥,白毫顯……”福鼎人愛用朗朗上口的節奏介紹白茶,像詩歌一樣好聽,又像山歌一樣親切。對當地人而言,福鼎白茶是自然的無私饋贈,是時間的神妙運化,更是祖祖輩輩傳承的智慧。

清代福鼎先民從綠雪芽原始母株引種,成功培育了福鼎大白和福鼎大毫兩個品種。經過長期探索,福鼎茶人逐漸發展出獨特的白茶種植和加工技藝。福鼎白茶與其他茶種最大的不同在于,它既講古法,又靠天成,其中蘊含著人與自然和諧相處的智慧。

福鼎白茶尤重選材,有經驗的茶人往往選擇30 多年的老茶樹,摘取顏色草青、肥壯粗厚葉芽,依鮮葉采摘標準不同分為白毫銀針、白牡丹、貢眉和壽眉。

福鼎白茶加工延用古法,經自然萎凋,不炒不揉,文火足干,充分利用了溫度和陽光,以適度的自然氧化,保留了豐富的活性酶和多酚類物質,使得福鼎白茶具有抗炎清火、保護肝臟等效果和素雅清幽的口味。

明代田藝蘅《煮泉水品》載:“茶者以火作為次,生曬者為上,亦更近自然。……生曬茶淪于甌中,則旗槍舒暢,青翠鮮明,尤為可愛”,被認為是白茶采摘、制作的雛形。其中“生曬”指的就是白毫銀針的自然萎凋技藝。

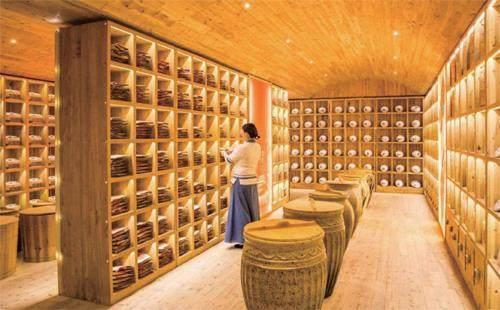

對于白茶來說,儲存的過程也是利用時間的力量進行加工的過程。當年白茶毫香顯、滋味鮮醇,陳年白茶則會形成特有的“毫香蜜韻”。隨著年份增加,陳茶綠色逐漸減少,黃色和褐色逐漸增加;香氣方面呈現清花香、毫香和青氣不斷減弱,陳香、棗香、甜香與蜜香不斷增加的變化趨勢;滋味方面體現在鮮度和青度逐漸降低,醇度、甜度和陳度逐漸升高。

因白茶散茶運輸儲存不便,20 世紀60 年代起,福鼎茶人嘗試將白茶緊壓制成茶餅。人們發現緊壓白茶在烘焙過程和存儲過程都會發生美拉德反應,以及非酶促氧化,使緊壓老白茶呈現各種不同口感、香氣、湯色。所以即使現在運輸和儲存技術更新換代,圓潤可愛的茶餅也深受消費者的喜愛。

“梅山派”的傳承堅守

福鼎白茶制作技藝傳承者眾多,目前脈絡清晰的一派是點頭鎮柏柳村的“梅山派”。“梅山派”發衍始于梅氏,第一代傳承人是梅氏第33 世代梅伯珍(1875—1947 年),以種植、制作、經營白茶起家,終身研制茶葉。

20 世紀30 年代,梅伯珍在福州設立兩處會館,商號“恒春祥”。他為福鼎白茶、白琳工夫、茉莉花茶加工工藝的研制立下大功,還將聞名遐邇的福鼎白茶“白毫銀針”和“白琳工夫”紅茶運銷東南亞各國和香港,幾次親身前往新加坡、菲律賓等國辦理茶務,對福建茶業的貢獻巨大、影響深遠。為此,福州茶界商人尊稱其為“梅伯”。

梅相靖是梅伯珍的嫡孫,“梅山派”第三代傳人,十幾歲就開始學習白茶技藝,堅持用古法制茶。說起手工做白茶的每道工序,梅相靖如數家珍:“采摘白毫銀針原料茶對氣候有嚴格要求。一般要選擇晴天,尤其是東北風天氣為最佳。”“晾青要掌握時間,晚上晾到竹匾上,讓室內通風,茶青軟了以后早上拿到戶外曬,要背著陽光曬,不能直曬。”“銀針以曬為主,以焙為輔,用竹籠木炭焙最好”

傳統烘焙法也是核心技術之一,憑制茶師手感經驗掌握。六七成干的茶葉整個烘焙要達到二十多個小時。“早晨要早起,晚上要晚睡。最忙碌的就是春茶季了,要忙一個多月”。梅相靖每年按傳統的白茶制作方法,大概做十幾擔1000 多斤的白茶。

除了做茶,梅相靖還樂于提攜后輩。每年,梅老先生都會定期在村里舉辦福鼎白茶制作技藝傳承班,將古老的制作技藝傳授給慕名而來的學員們。

福鼎茶人的創新探索

為了將這項非遺技藝和“優質白茶在福鼎”的美譽更好地傳承下去,福鼎茶人們在種植和工藝上不斷地探索提升。

為了擺脫傳統福鼎白茶萎凋靠天吃飯的制約,茶人們還研發了LED 光源萎凋復合式白茶自動化生產線,使福鼎白茶制作不再受氣候因素影響生產,提高了福鼎白茶的產量。當地還建立了大數據溯源平臺,從產地源頭抓起,全面推行原產地福鼎白茶賦碼銷售,實行福鼎年份白茶等級評定溯源賦碼規范貼標銷售管理,讓每一片茶葉有據可循、有據可查。

“把新技術和老工藝結合起來,讓我們的福鼎白茶更上一層樓”,梅相靖說,“這些技藝不光傳給我的孩子,有興趣的、肯吃苦耐勞的都可以傳承這個非物質文化遺產,讓我們福鼎白茶發揚光大,一代一代地傳下去。”