打造“5G+智慧教育”的廣東樣板

韋英哲

黨的二十大報告首次把教育、科技、人才進行“三位一體”統籌安排、一體部署,首次將“推進教育數字化”寫入報告,是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大戰略部署,明確了教育數字化未來發展的行動綱領,具有重大意義。

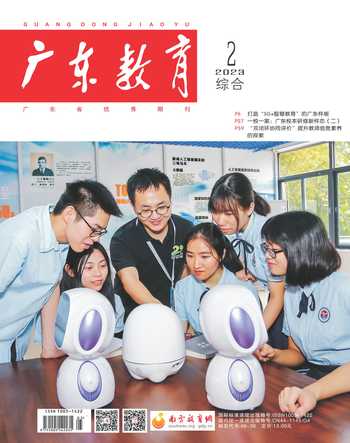

邁入教育高質量發展的關鍵時期,推動人工智能、大數據、5G與智慧教育的融合,成為“加快建設高質量教育體系,發展素質教育,促進教育公平”的必由之路。由廣東省教育研究院牽頭開展的“新一代通信與網絡”重大專項“5G+智慧教育”研究工作,旨在推動新基建5G技術、人工智能技術在教育領域的垂直應用,促進信息技術與教育教學深度融合,打造“5G+智慧教育”的廣東樣板。

截至目前,項目已完成“5G+高清互動直播課堂”“5G+VR / MR擴大教學”“5G+教育質量監測與改進”三個場景以及基礎平臺的關鍵技術攻關,完成相關軟件系統的研發,獲得國家知識產權局授予的5項軟件著作權和12項專利申報受理,在專業期刊發表學術論文6篇,結項報告被廣東省科技廳收錄為科技報告,研制出5G+智慧教育技術指引與標準草案。2022年12月,“5G+智慧教育”項目獲“2022年粵港澳大灣區5G應用案例征集大賽”優秀獎,廣東省教育研究院獲5G聯盟“突出貢獻單位”獎。

項目主持人、廣東省教育研究院副院長李海東表示:“項目研究和成果應用將有助于推進廣東教育數字化戰略的實施,通過全過程教學大數據的采集、分析和應用,將傳統經驗性教學向以數據交互、信息評估為主的數字化教育轉變,破解廣東教育發展不均衡不充分問題,推動優質教育資源共建共享,推進教育治理體系和治理能力現代化,為建立高質量教育體系立柱架梁。”

科學應變:探索智慧教育路徑

近年來,新一輪科技革命和產業變革深入發展,數字化、網絡化、智能化賦能經濟社會發展作用凸顯。習近平總書記強調,要乘勢而上,加快數字經濟、數字社會、數字政府建設,推動各領域數字化優化升級。

世界各國紛紛發布國家層面的教育數字化戰略,借助數字化思維和方法,推動數字技術與教育深度融合,積極探索新模式、開發新產品,促進新技術支持教育教學創新。

可以說,數字化是未來教育的必然趨勢,是我國教育并跑甚至領跑世界教育的新賽道,也是我國教育現代化的重要推力。

“十四五”規劃明確提出了“建設高質量教育體系”的政策導向和目標要求,因此,我們必須把數字化轉型作為教育整體性、系統性變革的內生變量,加快育人觀念的轉變,培養大量具有數字化素養和能力的中高端技術技能人才。

廣東堅決貫徹習近平總書記重要指示精神,加快推進教育數字化,充分發揮數字技術對教育高質量發展的作用。作為通信大省,廣東非常重視通信技術發展,省領導多次作出支持5G技術研發與應用示范的重要指示。

廣東為“5G+智慧教育”落地生根提供了一片沃土。

一是具備良好的政策環境。“5G+智慧教育”已列入《廣東省教育發展“十四五”規劃》和《廣東省信息化“十四五”規劃》,并立項為廣東省重點領域研發計劃重大專項。

二是具備良好的實踐環境。教育單位免費開放公共建筑支持5G基站建設,教育行業ipv6規模化部署排在全國前列;正在建設“5G+智慧教育”項目示范點,包括廣東省教育研究院,佛山市南海區教育發展研究中心協同佛山市南海外國語學校和佛山市南海雙語實驗學校,東莞市松山湖北區學校等。

三是具備良好的應用環境。教育高質量發展為“5G+智慧教育”提供了良好的應用土壤,持續增加的教育經費為“5G+智慧教育”提供了應用保障,政府對信息化高度重視促進“5G+智慧教育”推廣應用。

四是具備良好的研究環境。教育科研專門機構牽頭開展研究、行業領軍龍頭企業協同開展研究實踐、名校名師參與項目研究及內容開發,項目圍繞5G前沿技術、5G關鍵技術、5G垂直領域應用三個場景,充分發揮華為鴻蒙操作系統“國產、自主、可控”的特性,通過26個任務開展研究,推動信息技術與教育教學深度融合。

李海東表示,黨的十八大以來,我國教育信息化快速推進。謀劃教育數字化發展,要以“服務教學、服務教師、服務學生、服務考核評價、服務行政管理”為導向,堅持需求牽引。教育數字化是個復雜的系統工程,必須按照教育部提出的“成熟先上”和“分步實施、持續完善”的思路,甩開膀子、邁出步子、闖出路子、干出樣子。

雙向驅動:挖掘教育數據價值

2021年5月18日,“5G+智慧教育”項目啟動會在廣東省教育研究院召開。項目由廣東省教育研究院作為牽頭承擔單位,聯合華為技術有限公司、拓維信息系統股份有限公司和佛山市南海區教育發展研究中心作為參與單位,努比技術(廣州)有限責任公司等作為生態伙伴參與。

由華南師范大學教授許駿、中山大學教授馬爭鳴、華南理工大學教授韓國強組成的專家組認為,項目具有“場景+技術”雙驅動的優勢,應用華為的鴻蒙操作系統發揮多終端互聯的優勢,實現伴隨式數據采集,給教育數據采集帶來新的突破。

據悉,項目由省財政投入800萬元研發經費,研究單位自籌1000萬元經費,總投入1800萬元,基于5G網絡構建高效智慧課堂,涵蓋“5G+高清互動直播課堂”“5G+VR / MR擴大教學”“5G+教育質量監測與改進”三個典型場景應用示范,利用華為國產自主的操作系統鴻蒙實現“萬物互聯”的特性,實現各類信息化設備的無障礙協同。

場景一:5G+高清互動直播課堂。通過自搭建的直錄播系統和多人互動系統,攻克高清直播視頻中卡頓、花屏、延遲高的問題,在多人互動直播中,解決了畫質不清晰、卡頓等現象,提升學生沉浸式學習的體驗。通過自己搭建的海量內容即時分享系統,提升學習內容傳輸速度,真正實現內容即服務。研發以“教學服務”和“教研服務”為核心的5G高清互動直播課堂開放式平臺系統,實現計算機終端、互動大屏、移動教學、錄播系統、互動系統、AI分析系統等的軟硬件平臺的集成,打通各個獨立產品之間的數據和應用隔閡,形成課前、課中、課后、目標分析指導、學習方法分析等多元化應用。

場景二:5G+VR / MR擴大教學。利用5G+虛擬現實技術沉浸感、交互性和構想性的優勢,將教學過程中不易理解或比較抽象的教學重點、難點,通過5G+VR / MR教學平臺以VR / MR的方式輔助教學,為學生提高認知效率,加深理解和記憶,加快現代信息技術與教育教學創新結合的提供典范。

場景三:5G+教育質量監測與改進。構建對“5G+智慧教育”應用質量監測與效果評估的指標體系,制定評估辦法,深度分析學習者及其學習過程,將學習者內部學習機制以可視化的形式呈現,以此為依據評價學習者的學習表現、課堂教學效果和問題,進而預測學習成就、教學成就和推薦學習內容。

“人工智能、大數據、云計算等技術的成熟和廣泛運用,可以幫助我們挖掘和利用好教育教學活動中產生的大量數據,可以造福廣大的學校和師生,但我國在這個領域的研究非常欠缺。”中國教育學會副會長、華南師范大學附屬中學原校長、廣州中學首任校長吳穎民表示,“在數字技術迅猛發展的今天,教育數據的價值需要被發現、被發掘、被利用,教育數據蘊含的真相需要被揭示,教育數據中的規律需要被總結,在此基礎上提煉形成解決教育問題的有效路徑和方法,從而提升教育教學質量。”

技術賦能:提升課堂教學實效

課堂是教學的主戰場,課堂教學能力是教師發展水平的綜合體現,課堂教學監督與評估是教學管理工作的核心,常態化開展課堂教學分析和研究是提升教學質量和教學水平的關鍵。“5G+智慧教育”項目明確以課堂教學評價作為研究的突破口。

當前,學校課堂教學評價和人工智能課堂評價面臨許多現實問題。

學校課堂教學評價往往憑借個體經驗判斷,對師生活動的關注面、連續性、深廣度的觀察比較有限,往往停留在知識與技能學習的淺層,難以從興趣培養、素養培育、社會交往等角度給予精準量化分析,而且涉及的內容零散、局部、隨意,缺少適切、系統、好用的理論指導,無法常態化、規模化開展。

人工智能課堂評價目前主要有兩個系列:一是以課堂視頻分析為主,分析表情、動作類教學行為、學生關注度等;二是以課堂語言分析為主,按照各種教育模型,分析涉及思維模式、互動交流、課堂支架等。國際尤其國內,缺少大數據技術可外顯分析的學習發生理論,也缺少具有廣泛接受度的完整課堂大數據評價評測框架體系,缺少理論支持。

隨著新課程、新教材、新課標的應用,以及中、高考改革的推進,教育生態、育人方式產生了新的變化,亟待用新思路、新方法、新技術去破解教育改革過程中遇到的新問題。廣東省教育研究院教育評估室副主任許世紅表示:“技術對教育有強大的賦能,但是如果我們不主動地擁抱技術,兩者之間始終存在鴻溝,期待有更多教育同行主動研究教育技術,讓技術更好地為教育服務。”

李海東說:“5G+智慧教育”的“智慧”不是機器有智慧,而是人讓機器更有智慧;教會機器去“學習”人的思維,可以促進“教”與“學”更有效果;機器“學會”人的思維后,再“傳授”給新教師、新學生和薄弱學校等,從而整體提高教學質量。

華南師范大學附屬中學開展基于大數據分析的教學改革,形成“兩化”“雙優”“多元”“高能”的工作特色。“兩化”即制度化、信息化;“雙優”即優質課堂、優化作業;“多元”即多元課程和多樣化輔導;“高能”即數據賦能、教研賦能、團隊賦能和協作賦能。學校通過“云+端+應用”的模式,連接教學、連接教研、連接師范院校、連接德育、連接家庭、連接黨建和連接課后服務。

華南師范大學附屬中學校長兼黨委書記姚訓琪表示,學校將始終選擇擁抱技術,以開放的心態,為新技術提供應用場景實驗與探索的場地;期待技術發展能更貼近教育需求,更好賦能思維型課堂打造和多校區辦學管理。

廣東實驗中學副校長黃濤表示,信息化建設要圍繞“減負”和“提質增效”兩個關鍵詞,而學生、教師、學校都是“減負”和“提質增效”的主體,要納入信息化建設的視角;學校將始終以開放的心態擁抱新技術,希望能在省教育研究院的引領下,對“5G+智慧教育”的應用場景越來越熟練,教師和學校信息素養越來越高,技術產品越來越符合一線教育管理需要。

廣東實驗中學云城校區校長柯中明提出,“5G+智慧教育”要回到教育的目的,即培養人。使用新技術要能上好每節課,辦好每所學校,育好每個人,要符合國家對教育的文件政策要求;他還建議,把學校飯堂、宿舍和教師教學述評工作納入鴻蒙技術應用的設計場景。

東莞市松山湖北區學校校長馮正華表示,教育的目標是發展人,這也是基于“5G+智慧教育”與大數據驅動下未來學校教育評價的根基所在;無論未來教育怎樣發展,無論未來學校怎樣改革,這一目標都應始終堅守。

深圳市南山區教育科學研究院副院長石義琦表示,隨著教育改革不斷深入,教師角色和學生角色都發生了改變;在智慧教育課堂上,教師應該成為組織者,發揮提供資源、提供工具、提供幫助、組織教學的作用;學生角色轉變為積極思考者,傳統課堂模式為學生留有的思考空間很少,智慧教育應該為學生提供積極思考的支撐。

診斷分析:助力教師專業發展

“5G+智慧教育”項目組采用學習分析方法,基于人臉識別、文本識別、情感識別、行為識別、語言識別等技術,采集多模態學習數據和課堂行為數據,構建5G環境下的學業診斷大數據分析體系,研制了基于結構的多模型聯合的課堂教學智慧評價系統(以下簡稱“CSMS”)。

據了解,CSMS基于學習發生的知行理論和多種教育技術模型研發,能夠對課堂教學進行深度評價,形成“課堂概要”“互動交流”“思維激發”三大模塊共九大核心指數、近300個細項指標的大數據分析報告,全方位診斷教師課堂教學情況。

努比技術(廣州)有限責任公司首席科學家劉軍民認為,CSMS這一智慧課堂評測工具可以幫助教師自我觀察,促進自我提升,是開展校本教研、實現同伴相助的好幫手,更是專家、教研員的得力助手,使專家能夠更專注于高階高智的分析指導活動。

“運用5G+CSMS組織開展數字化教研,是廣東教育率先在全國課堂教學智慧評價領域進行的試驗,我們能否飲得‘頭啖湯,要看校長和教師敢不敢去試,要看學生有沒有受益。”李海東說。

2022年4月6-8日,廣州中學以四名高中數學教師連續三天的常規課堂為例,采集了11節課堂教學有效音頻,按照“聽課、測評、研討,再聽課、再測評、再研討,進一步聽課、測評、總結”的流程開展課堂轉型實踐研究。

廣州中學課程教學中心副主任張寅從事數學教學工作十多年,他全程參與該研究,并執教了3節研討課例。

課例一的數據顯示,該節課的課堂藝術有失水準,評價反饋也做得不如人意。張寅迅速做出調整,課例二、三的課堂藝術恢復正常水平,在課堂上用富有生活氣息的問題代替例題串起教與學的活動,且充分運用平板電腦加強師生互動,師生的教與學漸入佳境,學生精神面貌煥然一新。CSMS指數準確地反映了教師個人努力所導致的教學變化。

在課例二優化設計的啟發下,張寅在課例三中加大了對激發學生“解釋欲”的關注,學生深度參與課堂的程度得到大幅提升。CSMS大數據報告也靈敏地反映出課例三在思維激發、評價反饋兩個指標上的分數均顯著提升。

“CSMS聚焦的是每個學生都應具備的核心素養在課堂上的培育過程,對于課堂教學評測評價與授課人和聽課人的觀感高度一致,特別是新授課,準確度非常高。教師在掌握CSMS的使用方法后,借由大數據指數可以較快提升自己的教學技能并達到較理想的狀態。”張寅表示,“CSMS對青年教師洞察課堂教學規律有較大價值;對于經驗豐富教師,可以時刻提醒其不忘教育初心,保持教學新鮮度。”

2022年5月24日,廣州市越秀區文德路小學開展“5G+智慧教育”暨技術賦能“雙減”課例研討。學校數學科圍繞“指向核心素養、提升學生運算能力”的研究專題,由鄧偉倫、王芳、靳小波三名教師分別執教“異分母分數加減法”“小數的加減法”“有余數除法的解決問題”3節常規課,基于伴隨式采集的課堂教學數據,運用人工智能大數據技術從目標定位、課堂藝術、課堂調控、思維激發、評價反饋、整體發展、合作交流、學習體驗、目標達成等九大維度進行課堂觀察和教學診斷。

鄧偉倫說:“CSMS大數據報告提供的測評數據可以精準分析教學實施過程中的優勢和不足,條縷清晰地診斷出課堂教學結構的合理性,直觀科學地剖析了教師課堂行為的內外因,同時為課堂教學提供了優化方向和強大可靠的數據分析,助力核心素養在數學課堂教學中的有效養成。”

2022年6-7月,廣州市花都區秀全街九潭初級中學的新手教師黃福平先在專家指導下,打磨與修改教學設計,優化課堂教學活動,再結合CSMS大數據分析報告,從課堂教學內容、課堂思維激發、師生交流互動三個方面分析得到教學實施上的優勢和改進之處。黃福平的成長故事生動說明,專家引領的主觀“以權威促發展”和CSMS大數據報告的客觀“以技術促發展”,兩者有機結合,可以促進新手教師更快地實現專業成長。

為深入推進課堂教學評價改革,助力大面積提升教師課堂教學能力,2022年9月,廣東省教育研究院啟動“5G+智慧教育”第三場景“5G+教育質量監測”成果推廣工作。

截至目前,已在廣州、深圳、東莞、佛山、中山、梅州、肇慶、珠海、江門、潮州、湛江、茂名、汕頭、河源、韶關、清遠等16個地市,共83所中小學和7所中職學校,開展“5G+教育質量監測與改進”場景課堂教學智慧評價大數據分析應用推廣試點研究,用項目技術成果開展基于人工智能、大數據的義務教育質量監測改進與提升,采用線上線下相結合的方式共組織了40多場數字化教研活動,計劃生成2368份課堂大數據報告、885份大單元分析報告、90份學科類報告,形成了新型數字化教研模式。

據了解,新型數字化教研模式顯示出針對性強、問題發現精準、效率超高等特點。該項研究從系統性、規模化、自動化等方面,在國內課堂大數據自動化分析研究中處于前沿位置。

“5G+教育質量監測與改進”為教育高質量發展創造了數字化條件,使因材施教的個性化教育在課堂上得到體現。利用人工智能、大數據、云計算,實現對課堂師生表現的數字畫像,精準分析教與學的全過程,用數據錨定教學效果和教學目標的達成度,深度激發了教師教學的活力、潛力和內驅力,有效激發了學生的能力、潛力、創造力,實現了以學定教、以學評教、以學導教。

未來,“5G+智慧教育”項目組將充分發揮教育研究部門和各級各類學校在教育資源建設和內容生成領域的優勢,依托技術支持單位在新一代通信與網絡領域的技術研發優勢,利用5G低延時、高帶寬、廣連接的優勢,推動5G、鴻蒙、人工智能、大數據、云計算等先進信息技術與教育教學的深度融合,推動新時代教育的高質量發展。

(本文圖片由受訪單位提供)

責任編輯 魏文琦