新課標指引下高中地理復習形式的創新實踐與反思

幸鑫 陳星任

新課標強調從地理學本質出發,努力挖掘地理課程對于人的全面發展的重要價值。因此,新課標實施背景下高中地理課堂教學實踐呈現出多方面、全方位的變革。高中地理教學實踐中,教學形式也不斷地在突破、創新、完善,學生自主制題活動則是一項具有代表性的創新型的復習教學形式。

相比于傳統直授法,自主制題的過程能讓學生對地理知識的總結歸納更加主動,對相關知識內容的考查方向更加明確,對社會時事熱點更為關注等。因此,這更利于學生培養地理綜合思維能力,同時培養分析問題的逆向思維能力,提升搜集資料、分析、篩選信息的能力,增強對地理問題思考的科學性、嚴謹性意識以及團隊合作能力。而隨著學生自主制題活動在課堂內外的多次嘗試,問題也不斷顯現,引發深思。筆者就一次地理復習課上學生自主制題活動設計與實踐為例,反思存在的問題,并提出幾點改進措施。

一、活動目的

學生自主制題活動的直接目的是讓學生更高效復習[1],而最終目的是從制題過程中,逐漸提升對區域的認知能力、分析地理現象及問題的綜合思維能力,關注生活、社會以及搜集整理信息的地理實踐力。不少復習階段的學生因對知識一知半解,會產生與涉及知識從未有過“一面之緣”的錯覺,加上學生的機械性記憶,缺乏對知識間聯系性的綜合思考和理解,在很大程度上降低了復習效率。傳統復習課上,教師時而會提點相關綜合分析的方法,對知識進行復習鞏固,但由于大多只是在作業講評時滲透于其中,更多時間就題論題,缺乏系統性;以被動的方法使學生接收知識,讓學生很難主動對題目、知識有更深入理解和思考,很難舉一反三,哪怕之后遇到類似題型,學生也很可能重蹈覆轍,遇到創新題目則更顯得無從下手。而自主制題活動能讓學生體驗出題人的角色,制題前,會主動針對某區域,進行相關信息、資料的整合搜集,過程中會對該區域有更深刻的認知。學生們會主動思考 “該考什么”“怎樣的形式考”等問題,因此更加關注身邊時事動態以及世界社會的熱點話題,提升地理實踐力;還會認真地思考求解地理中的“為什么”,從而驅使自己將知識進行綜合聯系整合,提升地理綜合思維能力[2]。制題后,題干的語言設計也會讓學生意識到地理問題的嚴謹性和科學性。從心理學角度來講,學生會結合自身情況,有的放矢地根據自己的易錯點進行重點出題,更能有針對性地查漏補缺。總之,相比于大量做題聽題,出題過程更具趣味性和挑戰性,能改善復習課枯燥的課堂氛圍,易調動學生自主學習的積極性[3],從而有效提升復習質量。

二、活動設計與意圖

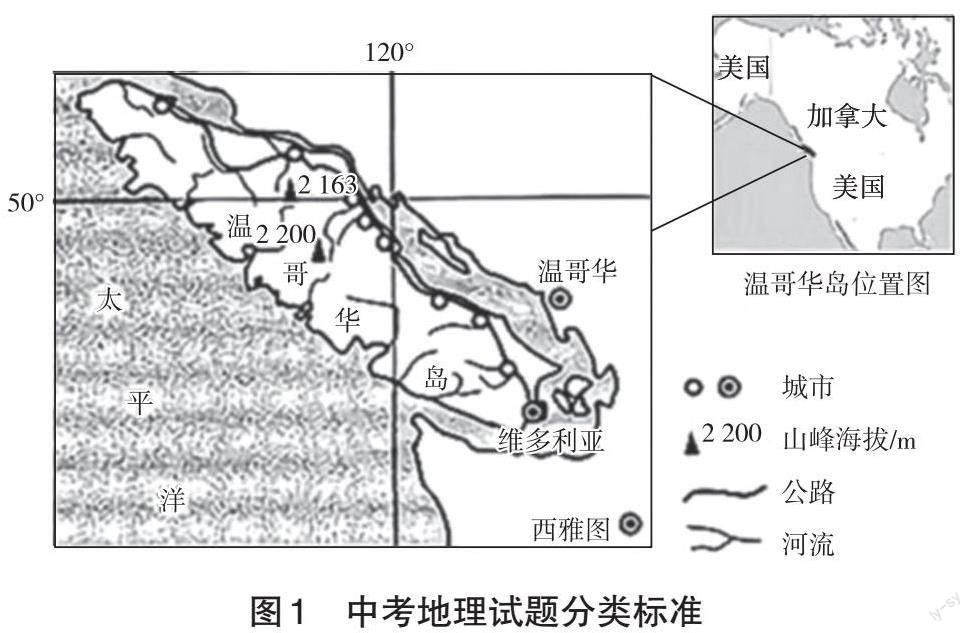

自主制題活動對學生學情要求較高,綜合性強,需要學生在初步掌握自然地理、人文地理、區域地理相關基礎知識的情況下實施。于是活動時間選在高二下學期的復習階段,并選擇將制題活動安排在復習課堂上,讓學生在有限時間內完成,促使學生增加對課堂的投入度;同時教師也能通過活動了解學生當前具備的綜合分析與應用能力概況,進而對復習策略和方向進行改進。此次課堂制題活動是在兩次課后制題活動的嘗試練習之后才進行的課堂實踐,目的是讓學生熟悉流程,啟發思考,以便提高課堂效率。此外,本次制題活動是在學生已簡要了解考查內容、范圍提綱,以及區域認知、區域特征分析、區域發展分析思路與方法的學情背景下進行的實踐嘗試。不過,考慮到課堂時間的局限性,同時為了方便制定對學生制題成果的評價標準,本次活動內容設計如下:給定一幅北美洲溫哥華島的區域圖(圖1)作為背景,同時給出加拿大、溫哥華、溫哥華島等圖中區域的基本文字概況材料,限定制作1道難度適中的非選題。

要求:①題目共制3小題,分值共12分;題型包含填空和簡答題;②制題人需在題目后方附上參考答案,時間約6分鐘;③以前后桌四人小組為單位合作完成;④活動完畢,將抽取2~3組成果進行展示及總結點評。

三、活動效果及主要問題

本次課堂制題活動,分別在高二年級兩個不同學情的班級進行嘗試。一個偏文選考班,一個偏理選考班。雖然兩個班級學情存在較明顯的差異,但活動效果最終卻大同小異。總體來說,各班課堂中思考的主動性有被明顯調動,小組成員參與度也較高,過程中有激烈的討論,課堂探究氛圍較好。通過課后對學生們的走訪了解,部分學生通過本次活動,領悟了系統性復習策略,提升對區域地圖的綜合分析能力。但從最終的題目匯報展示來看,只有少部分小組按要求完成題目制作。而從學生所制題目的綜合性、科學性、高效性來看,兩個班級也都沒達到預期效果。結合整個活動過程并綜合學生的表現,總結本次制題活動主要存在以下幾點問題。

1.活動時間不充分

學生們首次在課堂中體驗出題,并且是以小組合作的形式,課堂氣氛活躍,但出題率卻不高。原定活動時間6分鐘,實際用時9分鐘左右。據學生反饋,實際的9分鐘,也讓制題過程太急促,以至于沒有足夠的時間深入思考,導致所致題目內容深度不夠或題量不足。而最初設計該課堂制題活動的主要目的,就是為了讓學生們通過合作,在讀圖析圖過程中,討論總結出獲取地圖信息(包括圖上表面信息和圖中隱藏信息)的經驗與方法。而時間短促,反讓學生們急于求成,適得其反,將思維局限于圖片表面,使活動設計黯然失色。除此之外,因大多數學生難以在短暫時間內回顧整合之前所學過的知識點,來不及較全面地梳理各知識點間的聯系性,導致出題過程較為艱難,平添了學生心中的挫敗感和遺憾。也由于時間的原因,活動最后的結果展示和點評,本應作為課堂上的畫龍點睛之處,也不得不在三言兩語中結束,導致整個活動頭重腳輕。

2.成果代表性不強

學生活動的成果能展示學生的風采與不足。而本次嘗試中,成果展示存在一個較為突出的問題——代表性不強。對于本次展示成果的挑選,在三個班分別嘗試了三種方法,隨機抽樣法、自薦法、完成順序法,但意外的是總體代表性都不強。隨機抽樣法抽取的小組,亮點與不足都不突出;由學生自薦選出的成果,題目質量的亮點會比較突出,但由于時間關系,完成度比較差,因此實際敢于自薦的小組較少;根據完成的先后順序抽取出的小組,雖然完成度都比較好,但忽略了深度思考,導致小組成果的亮點不突出。而總體來看,由于小組成果展示過程并未明顯增強學生榮譽感和自信;同時顯露出的不足之處也不夠典型,大多難以引起多數學生共鳴。

3.教師引導不到位

活動實施的成功與否,很大程度上跟教師的引導作用有關。教師的引導,可以讓學生有更為清晰的思考方向,能增強課堂時間的有效性;教師引導過程的循序漸進,也能讓降低活動難度,從而提高學生的參與度。教師的語言則是引導過程的重要媒介,但本次教學實踐中,教師的語言不夠精練、專業,在活動中的制題方向引導還不夠明確,也無形中增大了活動的難度。本應作為畫龍點睛之筆的教師點評過程,引導性不足。由于時間倉促,不僅教師對學生所出現問題難加以全面點評,點評內容針對性還較差,略顯“假、大、空” ,寬泛點評,雖說會讓各類問題都有所呈現,但對大多學生來說這樣的點評印象不會深刻,只有一針見血地指出各小組存在的相應問題,才能讓學生恍然大悟。除此之外,對一些始料未及的問題,處理得較為簡略,缺乏一定深意。

四、活動反思與改進

學生命題制題活動是想要高效開展,需要克服一些顯露的難題。下面是筆者針對本次課堂制題活動之后的一些反思和想法。

1.課余制題鼓勵常態化

課余常態化制題活動,讓學生思考、參與的時間受限較小。對于學生來說,課余的時間較為充沛,對圖片信息的分析處理,考慮會更加充分,并能從反復制題的經歷中總結出一定的方法經驗,從而提高制題效率,學生在課前熟悉適應了這樣的復習模式后,課堂制題活動也將更加高效;此外,課余更利于學生查閱相關書籍資料,由此提升學生資料收集整理能力;不僅如此,學生通過了解更全面的知識,保證題目的科學性和嚴謹性,更易實現自我突破;同樣地,學生擁有較多的時間去思考聯系知識點間的相關性,構建知識體系,能在潛移默化中增強地理綜合思維。常態化的制題演練,教師也應給出評價反饋,例如定期征集學生的自制題目,擇優合成一份“班級自制卷”展示并作為復習資料利用,既鼓勵了學生主動歸納整合,也增強了學習的自信心。但教師工作量會因此增大,評價標準、評價方式等相關事宜仍需做進一步探究優化。

2.活動時間分配細節化

就本次課堂活動而言,學生自主活動時間遠遠不夠。一方面在于時間較短,一方面在于時間分配不夠明確合理。適當將活動時間由6分鐘適延長至10分鐘左右,將活動前教師講授占用的時間壓縮,明確討論、展示、點評,三部分的時間限定,增強學生的時間意識。其中討論部分包含讀圖析圖和整理成題的過程,所需時間較長,可課前將圖片發到各小組,減少課堂時間的消耗;再有留出較多時間讓學生展示,嘗試讓學生做初步點評,鍛煉學生的地理語言組織能力,并通過主動點評所出題目的難易程度、綜合性、科學性,鍛煉學生的綜合性、整體性思維。而將學生活動及活動點評作為課堂的主體,將課堂前段的案例分析、知識回顧合理刪減,為成果展示和教師點評爭取至少15分鐘時間。

3.制題難度梯度化

學生制題效率和質量與教師設置的要求和提供的資料有關。題目類型、數量、分值、所涉及知識范圍都需明確,并提前實踐檢驗要求的合理性。強調出題需結合圖中所給信息,既能鍛煉學生的析圖能力,又能方便之后的點評更加具有針對性。除此之外,所給資料分三級難度梯度,根據各班級的學情,因“班”而異制定要求;結合平常制題訓練實況,難度“由簡到難”、知識范圍“由小到大”、題量“先少后多”,循序漸進提高要求,提升制題意義。因此教學時,需根據復習進度,分專題、分階段、多樣化合理設置制題要求。

4.師生自主制題同步化

教師也應在復習過程中同步總結制題,不僅能夠與學生感同身受,還能相對準確地找準常查方向、更全面地歸納學生的易錯點,從而使所制題目更具實用性。

高質量的自制題對教師的專業性要求更高,因此,教師需要注重專業素養的提升。想要學生出好題,教師需首先得做好題,勤練選考題也是較為高效的提升手段,一方面積累題目包含的趣味知識,一方面總結解題思路,不斷提升自身的知識積累。此外,平常將自己所出題目以聽寫或課堂小練的形式融入課堂,既可以鍛煉自身對知識的綜合整理能力,又能從學生的做題反饋中,發現自身存在的不足,同時讓學生及時地復習鞏固,一舉兩得。

雖然在課堂制題活動的嘗試表現出的較多的遺憾與不足,但也收獲頗多。在今后的教學中,仍需繼續嘗試學生命題制題的創新教學形式,讓學生的學習由被動變主動;同時堅持查漏補缺,不斷改進,讓學生的參與更加具有意義,推進素質教育的發展。

參考文獻:

[1] 李軼群. 學生自主命題在教學中的實踐[J]. 廣東化工,2014,41(6):207-208.

[2] 曲秀娟. 淺談高中生地理核心素養的培養策略[J]. 知識文庫,2021(5):61-62.

[3] 劉文斌,常莉. 學生“自主命題與講題活動”的實踐與反思[J]. 地理教育,2015(9):10-11.