大數據專業核心課“Python程序設計”課程建設與實踐

楊玉霞 周玉新 李艷

關鍵詞:數據科學與大數據專業;Python程序設計;課程建設

中圖法分類號:TP312 文獻標識碼:A

1引言

數據科學與大數據技術專業(以下簡稱“大數據專業”)是內蒙古民族大學于2018級開始招生、2019級開始與北京中軟國際教育科技股份有限公司實施專業共建的校企合作專業,“Python程序設計”是本專業的核心課程。從教育角度出發,高校應積極開展大數據專業“Python程序設計”課程教學工作,保障其質量、效率。學生通過學習本課程的基礎理論知識,理解Python的編程模式、掌握數據分析與處理的基本用法;能夠應用類、對象、繼承和多態等概念及方法解決大數據領域的復雜工程問題,掌握不同領域的Python擴展模塊并能夠解決文件操作等實際問題;使用Python提供的網絡爬蟲的標準庫和擴展庫進行網頁數據采集,從而為本專業學生能夠勝任大數據系統架構設計、開發及數據分析等工作,實現培養高素質應用型人才目標打好堅實的基礎。

2課程建設

通過教學大綱設置和課堂教學方案設計的進一步優化、課程考核情況分析等,對本課程的教學內容進行詳細分類和優化。合理有效地設計學習方法與學習成果目標、課程改革與教學方法,可以達到不斷優化本課程的目的。從本課程的長遠發展來看,在課程原有的建設規律下,可以通過讓教學內容與本專業知識更好地融合在一起,以激發學生學習“Python程序設計”課程的興趣。

2.1教學大綱設置

在內蒙古民族大學大數據專業培養方案中,“Python程序設計”和“Python程序設計實驗”屬于專業核心課程,“Python課程設計”屬于專業實踐課程。本文以“Python程序設計”課程為例,從教學大綱的修訂人手并展開討論。本課程的教學大綱由課程概況、課程目標、課程目標與畢業要求的關系、總體課程教學設計、課程內容及進度安排、課程考核、成績評定和建議教材及主要參考書目等8個模塊組成。

根據內蒙古民族大學大數據專業培養方案,本課程的授課對象為大學二年級下學期的學生。他們對大學生活以及本專業的學習已經有了一定的認知,并對新知識、新技術、新內容有著強烈的學習渴望。同時,他們樂于探索未知的學習領域,對新的平臺、新的工具、新的教學方法都樂于嘗試、樂于接受。針對學生的這些特點,在設置教學大綱的過程中,注重促進學生的德、智、體、美、勞全面發展的同時,加強對其設計/開發解決方案和研究能力的培養。

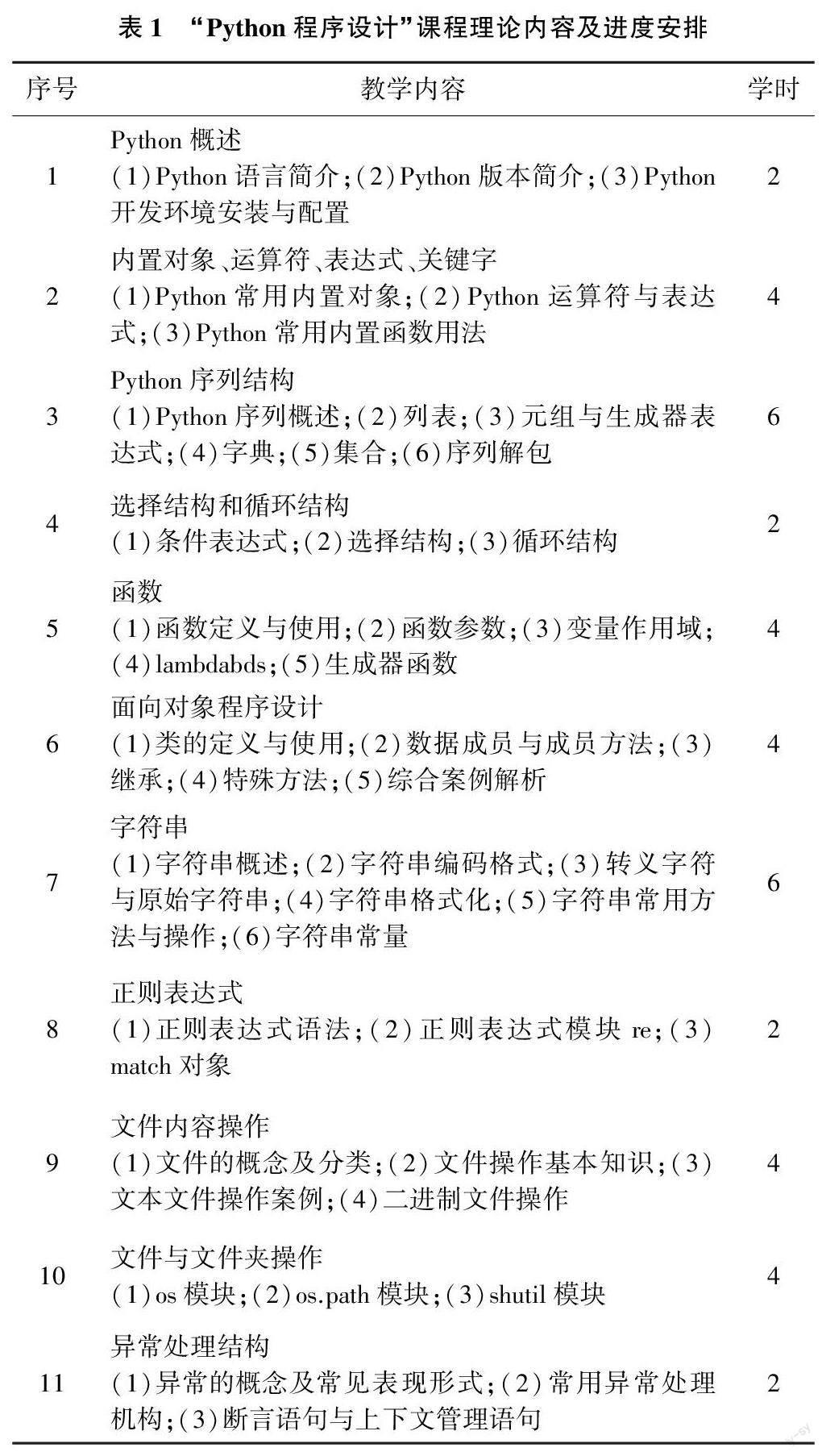

“Python程序設計”課程理論教學時長為48學時,如表1所列。另外,還有24學時的“Python程序設計實驗”課程和1周時的“Python課程設計”課程。

2.2教學方案設計

若要實現教學大綱中設置的課程目標,則需要解決以下幾個主要問題:如何讓學生理解Python的編程模式;如何讓學生將現實中的問題跟類、對象等抽象概念掛鉤,并能熟練應用類和對象去描述事物:如何使用“Python+pandas”進行數據分析與處理;如何通過網絡爬蟲程序的設計來實現數據采集:如何培養學生良好的人文素養、職業道德和社會責任感等。針對這一系列問題,在教學方案設計中融入以下3個設計。

(1)引導學生學習的思路與方法。

課堂內有主題討論、分組演講、翻轉教學、案例展示等多種形式。結合每節課的知識點,展開相關話題討論。還可以用翻轉課堂的形式,提前布置相關任務,學生利用課后時間,預習課程內容并準備相關材料。整個教學環節以專業知識點為導向,師生結合所準備的材料展開當前大數據專業前沿發展方向及信息科學相關領域專題的研究。翻轉課堂和案例展示中布置的授課內容雖然難度不大,但需要學生提前預習和查閱相關資料,其能夠更好地培養學生的自主學習能力。

(2)采用混合式教學方法。

在教學實施過程中,學生可以通過網絡教學平臺了解課程的大綱、進度表,可以通過平臺上的教案、課件、視頻、課前自測、預習任務等對每節課的內容進行預習,課后還提供了自測題和作業供學生進行課后復習,并能幫助教師了解學生的學習程度。學生還可以在討論區提出問題,由教師和其他學生進行解答。通過采用混合式教學方法,不僅可以讓學生有更充足的時間去“消化”課堂上沒來得及理解的內容,還可以補足課堂學時不夠的短板。通過線上、線下相結合的方式使課程的整體學習效果不斷提升。

(3)建設“課程思政素材庫”。

結合“Python程序設計”課程的教學目標,有針對性地建設“課程思政素材庫”。通過查找與課程知識點相結合的案例,充分發揮大數據專業的優勢,結合數據庫的基礎知識,生、師分別創建屬于“自己”的“思政素材庫”,如圖1所示。通過不斷更新“思政素材庫”,讓更多的新事件、新思想、新風尚及時進講稿、進課堂、進頭腦。通過知古鑒今、尋根溯源、著眼當下、放眼未來、加強橫向對比和聯系等方式,增加有關國家、國際、文化、社會等角度的思政案例,從而科學合理拓展本課程的廣度、深度和溫度,提升本課程的引領性、開放性和時代性。

2.3考核方法分析

課程考核的目的是督促學生的平時學習以及客觀反映學生對“Python程序設計”課程的掌握情況。課程考核不僅是指期末考核,還包含過程性考核,從整體上可以反映出學生在整個學習過程中的學習狀態、學習效率和水平等。本課程的成績構成主要由課堂表現、在線測試、作業和期末考試4項組成。每項評價標準分為優秀、良好、合格和不合格,并對應不同的課程目標給出了詳細的評價標準。

3教學實施

3.1個性化分層

通過“個性化分層”方式,優化了傳統的教學模式,重建教學方法,從而鍛煉了學生實際動手能力,啟發學生對理論知識的思考和理解,達到了理論聯系實際的教學效果。如圖2所示,主線是整個教學中的基礎,既是傳統的線下課堂,也是知識接受的記憶層面。通過教師的講解和答疑,實現學生專業基礎知識的掌握。在“主線層”教學實施過程中,通過課后作業的形式給學生布置搜集與課程內容相關案例的任務,并在課堂上進行分享和及時反饋。支線是整個教學的關鍵,也是教學創新的關鍵環節,包括網絡平臺、交流和實踐3個分支。每一個分支都激發著學生不同層面的潛力。

3.2思政素材庫

思政素材庫是由師生共同完成并不斷更新。課前,教師布置思政案例的任務,由學生分組,以小組的形式提交課程相關的思政案例。思政案例主要結合本領域相關的最新動態、發展趨勢以及Python發展史、應用環境等素材,潤物細無聲地融入思政點,無形中培養學生的愛國敬業、道路自信、開拓創新、大國工匠等精神,實現育人的目的。

4教學效果

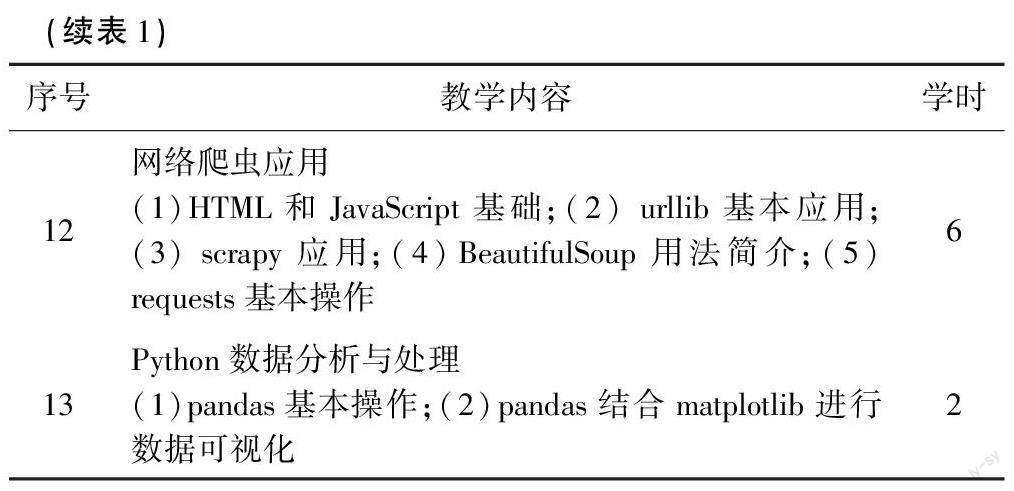

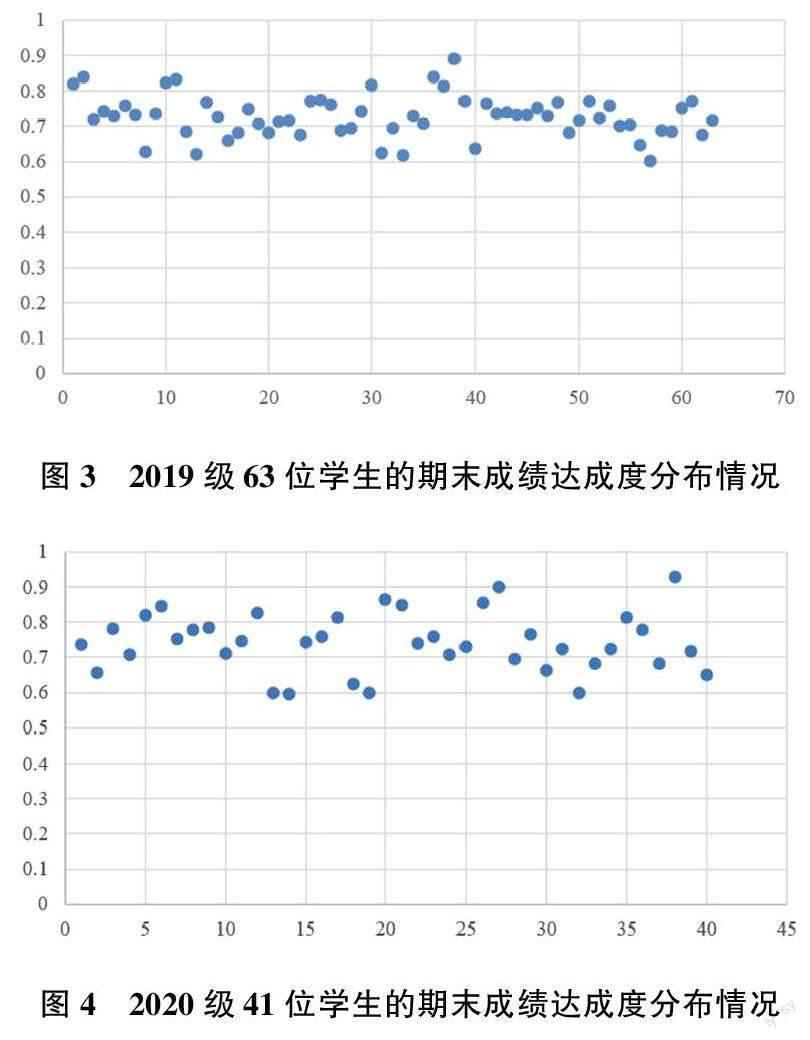

本文對內蒙古民族大學大數據專業2019級63位學生和2020級41位學生的學習情況分別做了達成度計算,并進行了對比分析。針對這2個年級的學生采取混合式教學,并在智慧樹平臺發布視頻資源、課件、作業、實驗內容、測試題等教學材料,進行線下授課。這2個年級的學生在課前都要完成智慧樹平臺上的課程理論部分的測試:2020級的學生還新增了“案例庫”建設的任務,每次課前以小組為單位,并提交與本節課程內容相關的案例。圖3和圖4分別表示2019級和2020級學生的期末成績達成度分布情況,2019級學生的平均總達成度為0.73,2020級學生的平均總達成度為0.80,學習效果在逐年上升。教學效果問卷調查表明,通過教學方法的不斷改進,使學生掌握程序設計理論與方法、大數據分析技術,并具有數據管理和分析的能力:根據用戶的需求和實驗方案等對算法設計、構建實驗系統等方面都有一定程度的幫助。另外,2020級90%以上的學生認為案例庫的建設不僅對鞏固本課程的知識點有幫助,還有助于增強專業自信心以及對國家、國際、文化、社會等方面都有了進一步了解和思考。

5結束語

本文以內蒙古民族大學大數據專業的核心課程——“Python程序設計”為例,從課程建設、教學實施和教學效果等方面進行了探究。在優化教學大綱的同時,通過個性化分層教學的方式,開展了教學活動。對比了2019級和2020級學生的教學效果,發現有逐年提升的趨勢。當然,由于內蒙古民族大學大數據專業成立不久,所以僅對比了近2年的數據,從長遠發展來看,本課程的建設是一個不斷優化的過程。在現有的教學經歷中也發現了一些新的問題,如題庫中的資源不夠充足、更新速度不夠快等,還需要相關教學團隊不斷完善和優化教學資源及教學方法。

作者簡介:

楊玉霞(1985—),博士,講師,研究方向:生物信號分析與處理、數據庫技術、大數據分析。

周玉新(1977—),碩士,副教授,研究方向:數據挖掘與知識發現。

李艷(1979—),本科,副教授,研究方向:數據庫技術。