淺談“多功能光斑探究儀”教具的研制

梅增高

【摘要】開展研制教具不僅是教師參與其中的項目,更是學生不可缺少的提升核心素養(yǎng)的有效途徑.所以“自制教具活動”可成為課堂物理實驗教學的有益補充.而自制教具之素材源于生活中的物理現(xiàn)象、教材中的探究實驗、學生綜合實踐的活動等.綜合實踐活動中所涉及的實驗儀器不一定都能在實驗室中尋得,大部分需要自行研制.現(xiàn)舉例說明初中物理綜合實踐活動中,如何自主研制及創(chuàng)新“多功能光斑探究儀”教具.

【關(guān)鍵詞】初中物理;實驗教學;自制教具

開展初中物理實驗教學產(chǎn)生瓶頸的原因是教學內(nèi)容只停留在課堂,沒有延伸到課外.課外實踐活動可以用身邊易得物品做實驗,學校可以積極開展學生實驗教具自制活動.自制教具能激發(fā)學生對知識的興趣和求知欲,該活動需要師生共同的努力,實現(xiàn)教學效果的新突破.通過課外自制教具活動,激發(fā)學生的創(chuàng)造力和創(chuàng)新精神,體現(xiàn)出初中物理新課程理念“從生活走向物理,從物理走向社會”,內(nèi)驅(qū)學生核心素養(yǎng)形成.

1自制教具意義

自制教具活動無形中滲透著“生生互動”“師生互動”“組組互動”等各種形式的交流、評估,發(fā)揮評價的育人機制,伴隨著教具的不斷完善、不斷改進、不斷創(chuàng)新,最終內(nèi)驅(qū)學生核心素養(yǎng)、科學素養(yǎng)的形成與提升.積極開展自制教具活動,給予學生自由發(fā)揮的空間,極大地激發(fā)學生學習物理的興趣和求知欲,獲得成功的喜悅和信心,制教具活動可以融洽師生情感,也可認為是轉(zhuǎn)化后進生的有效途徑.

2研制教具素材來源、目的

為什么需要自主研究自制“多功能光斑探究儀”,其主要原因是:初中物理教材《綜合實踐》素材中須要進行探究活動,探究過程必定須要設(shè)計實驗器材并研制.對于蘇科版八年級上冊物理教材《學生實踐活動“探究樹蔭下的光斑”》[1],學生通過仔細觀察樹蔭下的光斑,描述觀察到的現(xiàn)象,積極思考,發(fā)現(xiàn)并提出可探究的問題,培養(yǎng)其在對自然現(xiàn)象的觀察中發(fā)現(xiàn)問題的意識和能力.體驗探究樹蔭下光斑的過程,能針對問題提出猜想,設(shè)計簡單實驗,有控制變量的意識,并能用已學知識論證結(jié)果.

該探究活動設(shè)計目的:讓學生學會運用“控制變量思想”探究影響光斑形狀的因素.用怎樣的實驗來驗證、檢驗猜想?實驗探究中緊密圍繞:光斑的形狀是否與孔的形狀有關(guān)?光斑的形狀是否與孔的大小有關(guān)?光斑的形狀是否與孔到地面的距離有關(guān)?發(fā)現(xiàn)問題[2]:當你從樹蔭下走過,如圖1,有沒有注意過:太陽光透過樹蔭在地面上形成各種各樣的光斑?仔細觀察,說一說:樹蔭下光斑的形狀有哪些特點?有些光斑形狀不規(guī)則(如近似為三角形、橢圓形等);還有一些光斑是圓形的,而圓形光斑的亮度是較暗的.

請?zhí)岢鲆粋€或幾個你感興趣的、想要探究的問題:

(1)光斑的形狀是否與孔的形狀有關(guān)?

(2)光斑的形狀是否與孔的大小有關(guān)?

(3)光斑的形狀是否還與小孔到光屏的距離有關(guān)?

(4)小孔所成像大小隨孔到地面的距離(像距)如何變化?

(5)小孔所成像大小隨物到小孔的距離(物距)如何變化?

3“多功能光斑探究儀”研制過程

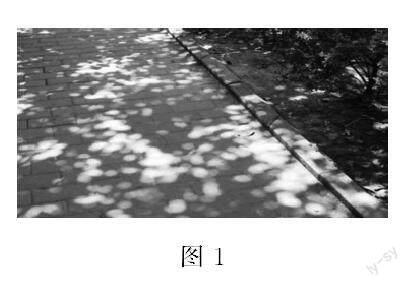

(1)初步實驗裝置,如圖2所示:

說明:在白天強光下,光屏上的光斑(像)不夠清晰,比較模糊.無形中便創(chuàng)設(shè)了物理情境問題:如何讓光斑變得更清晰?在此情境問題中,不斷探究解決問題,進一步提升學生創(chuàng)新能力、科學素養(yǎng).

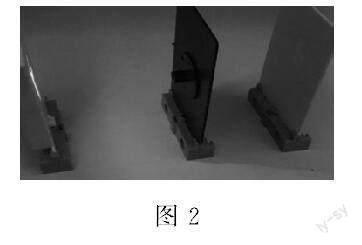

(2)改進后實驗裝置,如圖3所示:

學生通過小組探討,會大膽提出較多的解決方案.也就是如何設(shè)置暗環(huán)境.

說明教具中設(shè)置暗環(huán)境,從小孔處到光屏處空間采用:封閉較長的內(nèi)外兩層鏡筒,內(nèi)鏡筒裝有較薄的塑料薄膜,作為光屏;外鏡筒一端與光柵的小孔對接、粘連,將帶有塑料薄膜的內(nèi)鏡筒一端放入外鏡筒的另一端開口處,內(nèi)鏡筒的薄膜(即光屏)位置便可在外鏡筒內(nèi)移動.

如上圖為設(shè)計制造的“暗環(huán)境”.在此“暗環(huán)境”下,光屏上的光斑(像)比較清晰可見,便排除了室內(nèi)強光的干擾.

4“多功能光斑探究儀”功能的測試說明

為探究以下問題,學生思考:如何設(shè)計實驗方案?

①光斑的形狀是否與孔的形狀有關(guān)?

②光斑的形狀是否與孔的大小有關(guān)?

③光斑的形狀是否與小孔到光屏的距離有關(guān)?

④小孔所成像大小隨孔到地面的距離(像距)如何變化?

⑤小孔所成像大小隨物到小孔的距離(物距)如何變化?

(1)課題1:探究“光斑的形狀與孔的形狀關(guān)系?”

光柵工具:帶有正方形、三角形、圓形小孔的光柵.讓光源透過不同形狀的小孔投放在光屏上,觀察光屏上出現(xiàn)的光斑的形狀和亮度.(注意控制變量,須控制孔的大小及其他因素不變,只改變孔的形狀.)

問題:光斑的形狀在什么情況下與孔的形狀無關(guān)?又在什么情況下與孔的形狀有關(guān)?

當小孔不夠大時,是滿足小孔成像條件的,孔的形狀不影響小孔所成像的形狀;當小孔足夠大時,不符合小孔成像時,光斑的形狀與孔的形狀有關(guān)(即為光斑形狀與孔的形狀相同).

(2)課題2:探究“光斑的形狀是否與孔的大小有關(guān)?”

怎樣改變小孔的大小,進行對比實驗?必須控制孔的形狀及其他因素相同,只改變孔的大小,如何設(shè)計實驗?(注意控制變量)

結(jié)論:孔形狀不變,小孔直徑尺度適當,滿足小孔成像時,光斑(小孔所成像)形狀與孔的大小無關(guān);但是,當孔直徑尺度較大,不滿足小孔成像條件時,光斑形狀便為小孔的形狀.

(3)課題3:探究“光斑的形狀是否與小孔到光屏的距離有關(guān)?”

探究思路:須控制其他因素不變,只改變小孔到光屏距離.由此探究思路出發(fā),不難設(shè)計出如下表格:

小孔成像時,物距不變,小孔到光屏的距離逐漸減小(像距變小),光斑的形狀不變;但如果小孔到光屏的距離足夠小時(像距足夠小),光斑便呈現(xiàn)為小孔的形狀.

(4)課題4:小孔成像時動態(tài)規(guī)律

小孔所成像大小隨孔到地面的距離(像距v)如何變化?

小孔所成像大小隨物到小孔的距離(物距u)如何變化?

該課題本身屬于有關(guān)小孔成像的基本規(guī)律的研究范疇,由此課題不難設(shè)計出如下表格:

小孔成像動態(tài)規(guī)律:物距u不變時,小孔所成像大小隨像距v增大而增大,隨像距v減小而減小;像距v不變時,小孔所成像大小隨物距u增大而減小,隨物距u減小而增大.

綜上所述:結(jié)合以上所有實驗分析:光斑不一定是通過小孔所成的倒立實像,當孔的大小、物距u與像距v的尺寸適當,符合小孔成像的條件時,光斑形狀即為倒立實像;若因小孔太大或者像距v尺寸太小等因素導致不滿足小孔成像條件時,光斑的形狀便與孔的形狀極為相似.

(5)回歸生活中的物理現(xiàn)象

①在實驗中看到的現(xiàn)象是否支持該猜想:光斑的形狀是由樹葉間縫隙的形狀決定的?

②太陽光透過樹蔭在地面上形成的光斑可以分成兩類:一類光斑的特點是圓形,形成的條件是 光在同種均勻介質(zhì)中沿直線傳播;另一類光斑的特點是形狀不規(guī)則,形成的條件是樹葉的縫隙太大,光斑形狀與縫隙形狀相似.

(6)交流與評價

根據(jù)觀察到現(xiàn)象得出結(jié)論,并應用所學的知識進行解釋,建議根據(jù)探究過程寫一篇小論文、師生、學生之間進行交流.

5結(jié)語

綜上所述,筆者認為:對實驗教具的研制與創(chuàng)新過程,必能內(nèi)驅(qū)學生核心素養(yǎng)形成,有利于學生科學素養(yǎng)的提升.以上個人認識可能存在不足,敬請指導與修正.

參考文獻:

[1]劉炳昇,李容總主編.蘇科版八上冊物理教師教學用書.江蘇鳳凰科學技術(shù)出版社.2021:98-100

[2]劉炳昇,李容總主編.蘇科版八上冊《物理實驗》.江蘇鳳凰科學技術(shù)出版社.2021:40-42