即食果蔬中致病微生物檢測技術及研究進展

蔣靜嫻,楊丹妮,張曉金

摘 要:即食果蔬中的致病微生物污染給其食用造成了極大的安全隱患。致病微生物的傳統檢驗方法耗時、耗力,目前急需一種高效率、高準確度、低成本且單次實驗可滿足多指標篩檢要求的快速檢測技術來對即食果蔬中的多種致病微生物進行同時檢測。本文闡述了即食果蔬中食源性致病微生物的種類及其主要危害,介紹了目前比較常見的微生物檢測技術,并重點介紹了針對即食果蔬最新開發出的一種快速、簡便、高通量的微生物檢測方法,為研究者開辟其他食源性致病微生物快速檢測方法提供重要參考。

關鍵詞:即食果蔬;致病微生物;檢測技術;基因膜芯片

Research Progress in Detection of Pathogenic Microorganisms in Ready-To-Eat Fruits and Vegetables

JIANG Jingxian, YANG Danni*, ZHANG Xiaojin

(Changzhou Food and Drug Fiber Quality Supervision and Inspection Center, Changzhou 213000, China)

Abstract: The contamination of pathogenic microorganisms in ready-to-eat fruits and vegetables has caused great potential safety hazard. Traditional inspection methods for pathogenic microorganisms are time-consuming and labour-intensive, at present, a rapid detection technique with high efficiency, high accuracy, low cost and a single test can meet the requirements of multi-index screening is urgently needed to detect multiple pathogenic microorganisms in ready-to-eat fruits and vegetables simultaneously. In this paper, the types and main hazards of food-borne pathogenic microorganisms in ready-to-eat fruits and vegetables were described, a rapid, simple and high-throughput microbial detection method for ready-to-eat fruits and vegetables was introduced, which provided important reference for researchers to develop other rapid detection methods for food-borne pathogenic microorganisms.

Keywords: ready-to-eat fruits and vegetables; pathogenic microorganisms; detection technology; gene membrane chip

隨著人們物質生活水平的日益提升和媒體對食品安全問題的頻頻曝光,消費者對“舌尖上的安全”越來越關注,對食品的營養價值、感官品質及安全衛生等需求也不斷提高。即食果蔬由于具有方便、新鮮、營養豐富等優點,近年來深受消費者的喜愛,鮮切果蔬產業也因此得到了快速發展[1]。

即食果蔬是以新鮮水果或新鮮蔬菜的一種或多種為原料,經過預處理、清洗、去皮或不去皮、切分或不切分以及消毒等加工處理,密封包裝后銷售,是可直接食用的產品。但即食果蔬未經高溫殺菌處理,在去皮、去核、切分等加工過程中以及在運輸和貯藏過程中,極易受到微生物污染。

1 即食果蔬中致病微生物的危害

即食果蔬中的致病微生物主要分為細菌和病毒兩類。病毒中較為典型的是諾如病毒和輪狀病毒,這兩種病毒可以引起腹瀉、嘔吐、頭痛和發熱等癥狀[2-3],主要通過糞-口傳播、昆蟲移動傳播、病毒攜帶者傳播等方式污染即食果蔬。

據美國疾控防控中心2015年的一項調查研究[4]顯示,美國沙門氏菌的感染致病事件呈現逐年增長的趨勢,而且在美國食物中毒致死的案例中,由沙門氏菌感染引發的案例占比較高。我國也有相關報道[5]表明,沙門氏菌是引發食源性疾病的“罪魁禍首”。沙門氏菌屬于腸桿菌科,感染后會導致胃腸炎、傷寒和副傷寒等疾病,主要臨床表現是腹瀉、嘔吐、發燒和腹痛等[4],還會引起關節炎、腦膜炎、心肌炎等并發癥。現已有調查研究[6]表明,沙門氏菌的生存能力極強,可在蔬菜、水果、各種肉制品上長期存活。但實際上,在即食果蔬上易存活的致病微生物遠遠不止沙門氏菌一種,還包括金黃色葡萄球菌、單核細胞增生李斯特氏菌、大腸埃希氏菌、諾如病毒以及輪狀病毒等。

單核細胞增生李斯特氏菌和金黃色葡萄球菌已被證實可以在鮮切哈密瓜、鮮切火龍果、鮮切木瓜等多種即食果蔬上繁殖生存[7]。近20年來,美國發生的性質最惡劣的食物中毒事件就是由單核細胞增生李斯特氏菌感染引起的,在2011年7月末至10月初出現了110例相關病例報告[8]。金黃色葡萄球菌可導致局部化膿性感染,如腸胃炎、肺炎、心包炎等,嚴重時會引發膿毒癥、敗血癥等全身性感染[9]。

雖然在正常情況下,大腸埃希氏菌是與人體互利共生的腸道菌群之一,但在機體免疫力低下等特殊情況下,其危害不容小覷。有調查顯示[10],大腸桿菌O157∶H7引起的食物中毒事件占食源性疾病事件的34.3%。

2 致病微生物的常見檢測技術

2.1 傳統分離鑒定法

傳統分離鑒定法是通過觀察微生物的形態特征和生理/生化反應等對其進行微生物學分類鑒定,具體過程包括增菌、分離培養、形態學觀察、生理/生化鑒別以及血清學鑒別5個步驟[11]。傳統的培養分離鑒定法有較高的鑒定準確度,較低的設備要求,常作為檢驗標準。對于沙門氏菌、單核細胞增生李斯特氏菌、金黃色葡萄球菌和大腸埃希氏菌等常見致病菌的微生物學檢驗,我國現行有效的食品安全國家標準均采用的是傳統分離培養鑒定法。

2.2 免疫學檢測法

免疫學檢測法是一種根據抗原抗體的特異性反應建立的檢驗與分析方法。酶聯免疫吸附法是目前發展較成熟、應用較廣泛的免疫學檢測法,具有選擇性高、準確高效、操作簡單等優勢。該方法將抗原-抗體的特異性反應與酶的催化作用相結合,用酶標記抗原或抗體,在固相載體表面發生反應,經洗滌后通過特定的酶促反應產生有色物質來判定結果。但常規酶聯免疫吸附法的檢測靈敏度容易受前處理方法和采樣時間等因素的影響,可能出現假陰性的結果,而且對儀器設備和操作人員的要求也比較高[12]。

2.3 生物傳感器法

生物傳感器法是通過將某種生物活性物質的濃度轉換為電信號來識別待測物質的一種檢測方法。生物傳感器一般由生物感應元件和信號轉換器兩部分組成。生物感應元件是指酶、微生物、抗原/抗體、激素、細胞和組織等固定化的生物活性物質。信號轉換器包括氧電極、場效應管、光敏管和壓電晶體等[13]。根據信號轉換器的不同,生物傳感器可分為光學生物傳感器、電化學生物傳感器和壓電生物傳感器。生物傳感器具有信號反應快、設備成本低、樣品用量少等技術優勢。

2.4 核酸檢測方法

基于核酸的檢測方法是利用分子生物學方法對微生物中特定的基因序列進行檢測的方法。應用于食源性微生物中最常用的核酸檢測方法是聚合酶鏈式反應(Polymerase Chain Reaction,PCR)。PCR技術目前已經廣泛應用于多種食源性致病菌的檢測,但由于常規PCR方法檢測通量較低,且無法實現定量,所以近年來在常規PCR的基礎上衍生出了基因膜芯片技術、多重PCR技術、熒光定量PCR技術和環介導等溫擴增反應(LAMP技術)等[14]。

3 即食果蔬中致病微生物檢測技術的研究進展

目前,我國對食源性致病菌的檢驗檢測最常采用的是傳統的培養分離鑒定法。但這種方法耗費太多的人力、時間、物資等,不僅不適用于食源性致病微生物的快速檢測,也不利于對食品安全潛在風險的即時排查與控制。所以,目前迫切需要一種高效率、高準確度、低成本且單次實驗可滿足多指標篩檢要求的快速檢測技術來對即食果蔬中的多種致病微生物進行同時檢測。

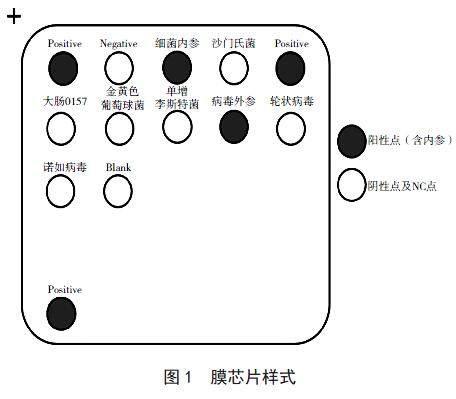

基因膜芯片法利用“反向斑點雜交”將基因中的特異性基因序列(DNA探針)固定在尼龍膜等載體上,然后待測靶標基因與芯片上的探針特異性結合,最后通過酶-底物顯色判讀結果。基于膜芯片技術,常州市食品藥品纖維質量監督檢驗中心聯合四川華漢三創生物科技有限公司開發了一種可以同時檢測即食果蔬中6種食源性致病微生物(4種細菌和2種病毒)的膜芯片檢測體系,即可用一種方法同時檢測多個致病微生物。

該方法采用獨特的多重PCR技術與反向斑點雜交技術相結合的檢測體系,同時提取細菌和病毒中的DNA和RNA,并且同時擴增其中的特異性基因片段,最終以大腸埃希氏菌O157、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、單核增生李斯特氏菌、諾如病毒和輪狀病毒中的特異性保守序列為檢測靶標,在如圖1所示的膜芯片上形成肉眼可見的檢測靶點,實現所有檢測靶標的共同檢測。該方法大大降低了相關檢測工作的技術門檻,顯著提高了檢測人員的工作效率,兼具高通量、高效率、高靈敏度等多重技術優勢,達到了省時、省力又省成本的目的。與分離鑒定法等傳統檢測方法相比,該方法具有極大的競爭優勢,如果廣泛應用將會對食品質量安全管理、食品市場秩序維護、區域經濟發展等領域都具有重要意義。

4 結語

食品安全是當前最大的民生問題。對食品中致病微生物的快速檢測是有效控制食品安全事件發生的關鍵環節。隨著微生物檢測技術研究的不斷深入,對食源性致病菌的檢測從傳統的分離鑒定法發展到現在的酶聯免疫吸附法、生物傳感器法和分子生物學技術等。但傳統分離鑒定法操作煩瑣、耗時耗力;酶聯免疫吸附法的特異性和靈敏度有待提高;生物傳感器法檢測費用高,不利于推廣。未來我國微生物檢測技術的研發方向應該是操作更加簡便快捷、特異性和靈敏度更高、對檢測人員的專業性要求更低的檢測技術及儀器產品,努力形成現代化的食源性致病菌快速檢測體系,最大限度地防止及控制食品安全突發事件的發生。

參考文獻

[1]李超,馮志宏,陳會燕,等.鮮切果蔬保鮮技術的研究進展[J].保鮮與加工,2010,10(1):3-6.

[2]DE GRAAF M,VAN BEEK J,KOOPMANS M.Human norovirus transmission and evolution in a changing world[J].Nat Rev Microbiol,2016,14(7):421?433.

[3]CRAWFORD S E,RAMANI S,TATE J E,et al.Rotavirus infection[J].Nat Rev Dis Primers,2017,3(1):17083.

[4]FOODNET.Foodborne disease active surveillance network:2015 surveillance report:centers for disease control and prevention (final data)[EB/OL].(2017-02-01)[2021-08-01].https://www.cdc.govfoodnet/pdfs/FoodNet-Annual-Report-2015-508c.pdf.

[5]LIU J K,BAI L,LI W W,et al.Trends of foodborne diseases in China:Lessons from laboratory-based surveillance since 2011[J].Frontiers of medicine,2018,12:48-57.

[6]GRUZDEV N,PINTO R,SELA S.Persistence of Salmonella enterica during dehydration and subsequent cold storage[J].Food Microbiol,2012,32(2):415-422.

[7]FENG K,HU W Z,JIANG A L,et al.Growth potential of Listeria monocytogenes and Staphylococcus aureus on fresh-cut tropical fruits[J].Journal of Food Science,2015,80(11):2548-2554.

[8]王琳,趙建梅,趙格,等.國內外食源性致病微生物風險預警開展現狀與啟示[J].中國動物檢疫,2020,37(4):65-71.

[9]SHANDORDIZADEH M,TAGHDISI S M,ANSARI N,et al.Aptamer based biosensors for detection of Staphylococcus aureus[J].Sens Actuator B-Chem,2017,241:619?635.

[10]NUESCH-INDERBINEN M,STEPHAN R.Fresh fruit and vegetables as vehicles of bacterial foodborne disease:a review and analysis of outbreaks registered by proMED-mail associated with fresh produce[J].Journal of Food Safety and Food Quality-Archiv fur Lebensmittelhygiene,2016,67(2):32-39.

[11]武俠均.食品與飼料中致病微生物檢測技術及展望[J].中國飼料,2022,1(19):2-3.

[12]錢佳婕,黃迪,徐穎華,等.食源性致病微生物檢測技術研究進展[J].食品安全質量檢測學報,2021,12(12):4776-4777.

[13]LAZCKA O,CAMPO F J D, MU?OZ F X.Pathogen detection:A perspective of traditional methods and biosensor[J].Biosensor Bioelectron,2007,22(7):1205-1217.

[14]崔榮飛,楊潔,甄理,等.動物源性食品中致病微生物的快速PCR檢測[J].今日畜牧獸醫,2020(36):1-3.