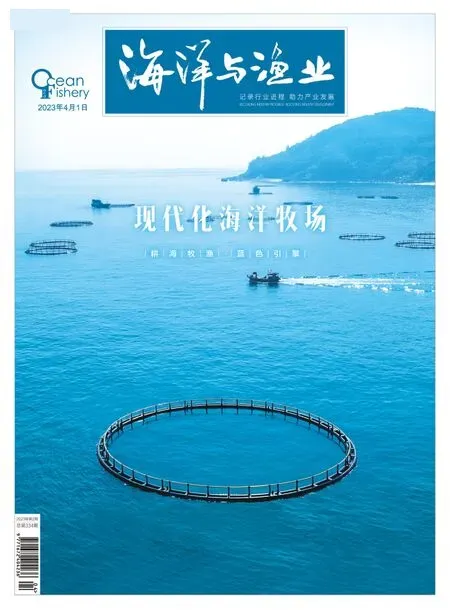

專家支招現(xiàn)代化海洋牧場(chǎng)建設(shè)

■ 文|《海洋與漁業(yè)》記者 李易珊

3月30日,中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院南海水產(chǎn)研究所(以下簡(jiǎn)稱“南海所”)研究員陳丕茂受廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心邀請(qǐng),作客漁業(yè)輕騎兵大講堂,他從海洋牧場(chǎng)構(gòu)建理念、海洋牧場(chǎng)建設(shè)進(jìn)展、海洋牧場(chǎng)科技現(xiàn)狀、海洋牧場(chǎng)產(chǎn)業(yè)和科技發(fā)展趨勢(shì)等方面展開培訓(xùn),培訓(xùn)線上線下同步進(jìn)行。

年增資源2.5萬(wàn)噸

1981年,在原農(nóng)業(yè)部“全國(guó)海洋捕撈會(huì)議”上南海所老專家馮順樓提出:提高海力主要措施是建設(shè)人工魚礁和海藻礁。1983年,馮順樓提出了“開創(chuàng)我國(guó)海洋漁業(yè)新局面的建議”“擴(kuò)大人工魚礁投放”。1984年,國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)立項(xiàng)成立以南海所為組長(zhǎng)單位的全國(guó)人工魚礁協(xié)作組,開展全國(guó)人工魚礁試點(diǎn)工作。2000年,《廣東省沿海人工魚礁建設(shè)規(guī)劃(2001-2010)》出臺(tái)。2001年,廣東省人大通過(guò)《關(guān)于建設(shè)人工魚礁保護(hù)海洋資源環(huán)境議案》。2006年,國(guó)務(wù)院《中國(guó)水生生物資源養(yǎng)護(hù)行動(dòng)綱要》明確:建設(shè)海洋牧場(chǎng)。2015年起,原農(nóng)業(yè)部開展國(guó)家級(jí)海洋牧場(chǎng)示范區(qū)建設(shè),廣東已獲批15個(gè)。《2023年廣東省政府工作報(bào)告》提出:大力發(fā)展海洋牧場(chǎng)和深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖。

從1981年起,人工魚礁建設(shè)工作得到中央、省的政策、資金等的大力支持,截至目前,廣東已建成海洋牧場(chǎng)面積1454.7平方公里,投礁293.1萬(wàn)空方,放流40.5億單位。據(jù)統(tǒng)計(jì),現(xiàn)時(shí)全省海洋牧場(chǎng)年增資源量2.5萬(wàn)噸,漁業(yè)資源密度提高了8.7倍。

我國(guó)是世界第一水產(chǎn)養(yǎng)殖大國(guó),2021年水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量5394萬(wàn)噸,占世界養(yǎng)殖產(chǎn)量60%以上。現(xiàn)階段,我國(guó)海水養(yǎng)殖正處于第六次產(chǎn)業(yè)浪潮進(jìn)程中,即打造具有生態(tài)修復(fù)和資源增殖功能現(xiàn)代海洋牧場(chǎng),正逐具雛形。最近十年,深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖產(chǎn)量每五年翻一番,產(chǎn)量占海水魚養(yǎng)殖總產(chǎn)量呈遞增態(tài)勢(shì),從2010年的7%增加至2021年的18.3%。2021年,廣東省深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖產(chǎn)量約4.6萬(wàn)噸,占全國(guó)的13.6%。

按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),海洋牧場(chǎng)可分為增殖型、養(yǎng)護(hù)型和休閑型。陳丕茂介紹了三種典型的深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖裝備:一是重力式深海網(wǎng)箱,90%以上為HDPE(高密度聚乙烯)材質(zhì),全國(guó)現(xiàn)有約2萬(wàn)個(gè),沿海省份均有布局,養(yǎng)殖水體500~5000立方米。養(yǎng)殖模式主要靠工作船管理,包括投喂、起網(wǎng)和收魚等,作業(yè)水深12~30米。二是桁架類網(wǎng)箱,均為鋼制材料,全國(guó)現(xiàn)有約30座,分布在山東、福建、廣東和海南等。養(yǎng)殖水體1萬(wàn)~7萬(wàn)立方米,養(yǎng)殖模式具備一體化管理,網(wǎng)箱上配套了機(jī)械化生產(chǎn)設(shè)備、智能檢測(cè)設(shè)備,作業(yè)水深20~50米。三是養(yǎng)殖工船,目前全國(guó)僅一艘,養(yǎng)殖水體8萬(wàn)立方米,養(yǎng)殖模式具備游弋式養(yǎng)殖生產(chǎn),自動(dòng)化程度高,作業(yè)水深大于100米。

廣東是國(guó)內(nèi)最早引入深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖生產(chǎn)方式的省份,現(xiàn)有重力式深水網(wǎng)箱約5000個(gè),桁架網(wǎng)箱4座,包括“澎湖號(hào)”“德海1號(hào)”“海威1號(hào)”“灣區(qū)橫洲號(hào)”。1998年,中國(guó)引進(jìn)挪威HDPE圓形浮式網(wǎng)箱,開啟深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖先河。2001年,成功研制出國(guó)產(chǎn)化高密度聚乙烯(HDPE)浮式網(wǎng)箱。2002年,研制出國(guó)內(nèi)第一套高密度聚乙烯(HDPE)升降式深水網(wǎng)箱。2009年,研制出國(guó)內(nèi)第一套遠(yuǎn)程多路自動(dòng)投餌機(jī)。2016年,研制出國(guó)內(nèi)第一套單點(diǎn)系泊HDPE材料網(wǎng)箱。2018年,研制出全球首個(gè)單點(diǎn)系泊半潛桁架結(jié)構(gòu)大型養(yǎng)殖漁場(chǎng)“德海1號(hào)”。2019年,研制出首座半潛式波浪能養(yǎng)殖旅游平臺(tái)“澎湖號(hào)”。

建設(shè)獲得創(chuàng)新和突破

近年來(lái),科研院校針對(duì)海洋牧場(chǎng)開展系列研究,包括人工魚礁材料結(jié)構(gòu)、水動(dòng)力特性、生境修復(fù)優(yōu)化、海域生態(tài)調(diào)控、苗種培育與馴化、增殖放流、健康養(yǎng)殖、產(chǎn)物收獲與加工、智能監(jiān)測(cè)、管理機(jī)制等科技課題,取得多項(xiàng)創(chuàng)新成果。

在構(gòu)建海洋牧場(chǎng)方面,一是創(chuàng)新了海洋牧場(chǎng)構(gòu)建理論,解決了地質(zhì)地貌復(fù)雜和高海況條件下海洋牧場(chǎng)生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建穩(wěn)定性低的科學(xué)難題。二是突破了海洋牧場(chǎng)礁體設(shè)計(jì)和生境營(yíng)造關(guān)鍵技術(shù),提高了海洋牧場(chǎng)生境營(yíng)造的安全性、生態(tài)修復(fù)效果和海域利用率。三是構(gòu)建了海洋牧場(chǎng)生物增殖與高效回捕技術(shù)體系,提高了海洋牧場(chǎng)生態(tài)系統(tǒng)水平、增殖利用效益和數(shù)字化檢測(cè)管理效果。四是開展了海上風(fēng)電對(duì)海洋生物影響的研究,為推進(jìn)海洋牧場(chǎng)與海上風(fēng)電融合發(fā)展積累了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

在深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖方面,一是創(chuàng)新了深海網(wǎng)箱水動(dòng)力分析理論,攻克了動(dòng)態(tài)荷載作用下網(wǎng)箱系統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)受力及形變的耦合解釋科學(xué)難題。二是開發(fā)出2種適應(yīng)外海開放海域的大型網(wǎng)箱養(yǎng)殖設(shè)施,突破性推動(dòng)南海區(qū)網(wǎng)箱養(yǎng)殖向離岸10公里以外拓展。三是研制出國(guó)內(nèi)第一個(gè)單點(diǎn)系泊半潛桁架結(jié)構(gòu)深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖漁場(chǎng),并通過(guò)超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)實(shí)況檢驗(yàn)。“德海1號(hào)”是“半潛桁架結(jié)構(gòu)德海智能漁場(chǎng)”的典型代表作,2023年3月25日,珠海桂山鎮(zhèn)海域“德海一號(hào)”喜迎2023年第一批越冬金鯧魚豐收,第一口深水網(wǎng)箱收獲金鯧魚10萬(wàn)斤。四是突破了卵形鯧鲹種質(zhì)創(chuàng)制和綠色養(yǎng)殖與現(xiàn)代加工關(guān)鍵技術(shù),從上游中游下游等提升全產(chǎn)業(yè)鏈的效能。

圍繞保護(hù)生態(tài)、增殖資源、增加效益的建設(shè)目標(biāo),結(jié)合廣東建設(shè)現(xiàn)代化海洋牧場(chǎng)和發(fā)展深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖的技術(shù)需求,急需從種質(zhì)保護(hù)、生境修復(fù)、增殖養(yǎng)殖、產(chǎn)出過(guò)程、監(jiān)測(cè)預(yù)警等方面開展長(zhǎng)期研究。一是海洋牧場(chǎng)本地特色物種規(guī)模化苗種供給技術(shù),篩選出海洋牧場(chǎng)適宜增殖的品種,并進(jìn)行規(guī)模化繁育。二是基于生態(tài)系統(tǒng)的海洋牧場(chǎng)增養(yǎng)殖承載力評(píng)估技術(shù)。三是海洋牧場(chǎng)生物資源可持續(xù)產(chǎn)出提升技術(shù),開發(fā)關(guān)鍵功能物種健康苗種野化馴化、安全運(yùn)輸、高效增養(yǎng)殖和容量評(píng)估技術(shù)。四是安全高效養(yǎng)殖設(shè)施裝備技術(shù),“南海臺(tái)風(fēng)多發(fā)高發(fā),要設(shè)法保障養(yǎng)殖設(shè)施和生物安全,此外考慮到離岸遠(yuǎn)的特點(diǎn),要降低人工勞動(dòng)和提高效率,就要提高機(jī)械化、自動(dòng)化程度,比如開發(fā)自動(dòng)投餌、網(wǎng)衣清污、無(wú)損起捕、水下巡檢等技術(shù)。”五是高效養(yǎng)殖技術(shù)和工藝體系,包括苗種培育技術(shù)、病害防治技術(shù)等。六是精深加工流通與品質(zhì)調(diào)控技術(shù),打造廣東深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖產(chǎn)品特色品牌。

呂華當(dāng)/攝

呂華當(dāng)/攝

海洋牧場(chǎng)建設(shè)切忌“千篇一律”

會(huì)上,陳丕茂介紹了國(guó)外海洋牧場(chǎng)的科技進(jìn)展與現(xiàn)狀。日本海洋牧場(chǎng)的核心內(nèi)容是研發(fā)和應(yīng)用現(xiàn)代生物工程技術(shù)、電子學(xué)技術(shù)等先進(jìn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)魚群在海洋中隨時(shí)處于可管理狀態(tài)。韓國(guó)海洋牧場(chǎng)的核心技術(shù)體系包括海岸工程及人工魚礁、魚類選種和繁殖及培育、環(huán)境改善和生境修復(fù)、海洋牧場(chǎng)管理經(jīng)營(yíng)等四方面技術(shù),突出了基于海洋生態(tài)系統(tǒng)的管理。美國(guó)海洋牧場(chǎng)核心技術(shù)體系中,通過(guò)投放魚礁、藻礁和藻場(chǎng)修復(fù),實(shí)現(xiàn)生境改造、資源增殖和休閑漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化。挪威從整體上布局三文魚全產(chǎn)業(yè)鏈,構(gòu)建了種苗、設(shè)施、裝備、飼料、疫苗、加工、運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系,產(chǎn)業(yè)越做越大,年均養(yǎng)殖產(chǎn)量約150萬(wàn)噸,90%出口。陳丕茂總結(jié)道,國(guó)際關(guān)于海洋牧場(chǎng)建設(shè)的做法主要有六個(gè)特點(diǎn):一是制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃,二是建立專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)有關(guān)工作,三是通過(guò)法律保障,四是探索多渠道資金引入機(jī)制,五是政策支持,六是強(qiáng)化科研支撐。

縱觀國(guó)外海洋牧場(chǎng)發(fā)展情況,借鑒有關(guān)經(jīng)驗(yàn)做法并結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況,陳丕茂從五個(gè)方面提出具體建議:一是陸海接力、疏近用遠(yuǎn)、生態(tài)優(yōu)先、全鏈條發(fā)展;二是有序打造“海洋牧場(chǎng)+深水網(wǎng)箱”模式;三是穩(wěn)妥推進(jìn)“海洋牧場(chǎng)+海上風(fēng)電”模式;四是大力發(fā)展“海洋牧場(chǎng)+休閑漁業(yè)”模式;五是打造卵形鯧鲹“一條魚工程”。

陳丕茂提醒,發(fā)展海洋牧場(chǎng)切忌“千篇一律”,各個(gè)地方要突出特色。廣東瀕臨南海,屬臺(tái)風(fēng)多發(fā)區(qū)域,要注意環(huán)境、生產(chǎn)安全。此外,由于海洋牧場(chǎng)具有離岸遠(yuǎn)的特點(diǎn),建設(shè)時(shí)要重點(diǎn)考慮降低人工勞動(dòng),提高效率。陳丕茂指出,建設(shè)海洋牧場(chǎng)的目的是保護(hù)修復(fù)海洋生境,增加物種多樣性,發(fā)展增養(yǎng)殖業(yè),多產(chǎn)融合開發(fā)。