文化自信視域下小學美術全周期欣賞的實踐探索

眭藝馨

文物是歷史的實質載體,是具有歷史意義、文物價值、美學典范的精神與物質遺存。讓學生學會欣賞文物,可以讓他們理順人類的文明史、藝術史發展進程;知道什么物件在重要的歷史時期發揮了重要的作用;體悟什么是美,如何審等。我們需要在現有的條件下,尋覓一種新的教育方式以彌補現有小學美術教育中此類學習內容的不足。為此,筆者嘗試通過美術課堂“全周期欣賞”教學方式的轉變,構建適合學生文化自信發展的課程體系,對受教育個體或教育項目進行周期內各階段的管理、跟蹤、評價。以此不斷構筑學生歷史觀,塑造審美觀,提升民族認同感的路徑,祛除欣賞文物無意義論,最終達到“文化自信”這一至高境界。

1 檢視:基于多種因素所帶來的“文物欣賞”的缺失現象

【現象一】是博物館拒絕了學生還是教育拒絕了博物館——家庭教育的意識形態跟不上學生的發展需求

筆者在上二年級校本社團課程《青花瓷》一課時,有三分之一的學生不知道何為青花瓷。在上五年級《詩配畫》一課時,教師示范時向學生提議:完成作品后,可以在小詩后面用紅筆畫一個“落款章”,這樣畫面更具古風。除了少數練習過書法的同學,其余學生面面相覷,不知“章”為何物何樣。

剖析:博物館因擁有數不勝數藝術品典藏,同時具有的實物性、經典性和現場感的特點,在教育方面,對學生具有無法替代的作用。許多學生在課本上無法學到的知識,需要在課外參觀延伸學習。然而,有的家長以博物館不好玩、博物館太遠了等為由,從沒有帶學生去過任何的展覽場所;有的家長把博物館當作旅游景點而非學習場所,只追求“去過”。久之,出現了學生達不到同齡人應有的歷史知識、美學知識的認知水準的現象。

【現象二】是為了身在博物館還是為了走進博物館——重“展”不重“教”,博物館的教育功能被忽視

許多學生在參觀博物館時,認為這是一個旅游景點,意識不到這是一個神圣的供大家學習的場所,他們參觀時走馬觀花,乾隆粉彩瓶在他們眼中只是一個大花瓶而已。客觀條件方面,許多博物館既沒有專門向未成年人開放的展廳和專為他們設置的展覽內容,同時也缺乏針對兒童年齡心理特點的講解員,他們和成年人聽著相同的講解。

剖析:近幾年,隨著時代的發展思維方式的轉變,博物館的教育功能慢慢又被推向人們的視野,不僅很多展覽類場所都免費向市民開放,而且不少博物館還設立了社教部門,專門負責與未成年人觀展對接。但是面對博物館豐富的藏品,要想充分發揮他們的教育功能仍然有很大的難處。

【現象三】是學生不感興趣還是教師覺得無味——從高高在上到“雞肋”,欣賞類課程遭遇滑鐵盧

參加過幾次其他學校舉辦的美術學科交流,發現有很多學校的美術課直接把教科書上的欣賞評述課程忽略不上。實地走訪了這些學校的學生,一些課本上的欣賞課都沒有學習過。

剖析:欣賞評述課程是小學美術學習的四個領域之一,是小學美育的重要組成部分,它是中華民族燦爛文明在課本上的濃縮。學生對這些物質瑰寶進行賞析,可以使審美能力與愛國熱情得到內化并升華。然而這類課程通常以教師單方口述為主要授課形式,學生反應平淡,略覺枯燥。有時課本上的內容欣賞完了,一節課才過去十幾分鐘,剩余的時間無事可做。久而久之,有的教師直接把這類在他們眼里略顯“雞肋”的課程給忽略了,殊不知讓學生喪失了寶貴的認知平臺。

2 探尋:關于文化自信與美術課關聯的思考

2.1 文化自信的歷史淵源

文化自信是一個民族、一個國家對自身文化價值的充分肯定和積極踐行,并對其文化的生命力持有的堅定信心。“中國有堅定的道路自信、理論自信、制度自信,其本質是建立在5000多年文明傳承基礎上的文化自信。”其語境莊嚴,觀點鮮明,態度堅決,傳遞出這既是文化理念又是指導思想。

2.2 文化自信的美術關聯

堅定對中華民族優秀傳統文化的自信,是我們的文化得以綿延興旺的根基。少年強則中國強,文化自信也要從娃娃抓起,從娃娃教育的一點一滴抓起,不忘本來才能開辟未來,善于繼承才能更好創新。對歷史文化特別是先人傳承下來的寶貴精神和物質財富,今天的我們要在美育課程中體現,并且教會學生如何欣賞,將知識內化升華,才能使我們的中華文化始終煥發光彩。

那么,我們能不能聯系小學美術每一課的實際教學內容,尋覓一件與之主題關系密切的文物,在課堂中踐行全周期欣賞,讓學生實現古今對話呢?

3 實踐:文化自信視域下的美術課堂拓展環節融入“文物欣賞”范式革新

3.1 建構目標:構筑歷史觀,塑造審美觀,培養“博學自信”的小學生

筆者確立了以提升“文化自信”為核心的小學美術課程的探究與構建工作,探索美術課堂拓展環節的新模式,培養“博學自信”的小學生。主要目標分解如下:

(1)建構“全場景”課程體系

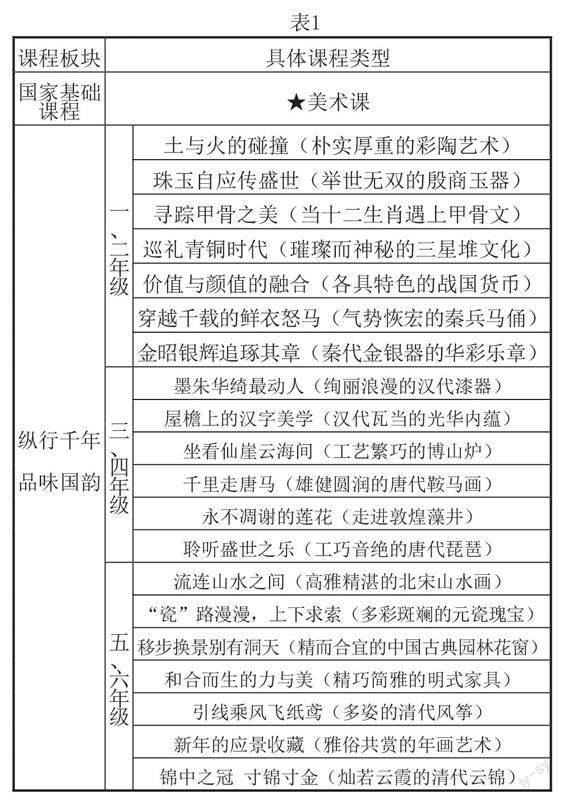

“全周期”要求教師能夠動態監測學生狀態,把握教學規律。因此,首先,應有效解決“看得懂”“看得全”和“看得遠”的問題,提升教學意識的前瞻性。筆者通過美術課堂“全周期欣賞”教學方式的轉變,構建適合學生文化自信發展的課程體系,將小學階段240課美術學習內容,通過劃分課程類型——匹配欣賞文物——確定欣賞環節的方式,讓文物欣賞可以“全場景”融入課程學習,培養審美感知能力,歷史領悟能力,為將來成為一個“博學自信”的人奠定基礎。

(2)貫通“全流程”欣賞方式

細化到每一課中來看,“全周期欣賞”強調教學中的各個環節前后連貫、緊密相扣、形成閉環,并且抓好每個環節的質量管理。筆者分層次設計每個教學環節,滿足學生學習的多方面需要。針對欣賞·評述類課程與造型·表現類課程的差異,明確“改”和“留”的概念,“前置”與“拓展”的使用,滲入式地進行更深層次的、遞進式的文物欣賞拓展性學習。

(3)細化“全要素”細節修訂

“全周期理論”要求實現課程的設計、實施和評價等要素的統籌協調。因此,在教師走進課堂,重建課堂,改造課堂時,要積極做好這一范式革新的每一課的反思。在創新性地應用于教育主體的過程中,遇到問題要及時修訂設計,確保這一革新范式能良態發展,實現它通識教育的價值。

3.2 建構方式與實例:格物致知,知行合一,師生文化自信并重提升

(1)深度挖掘,巧妙設計。筆者所在地域使用的是江蘇少年兒童出版社出版的美術教材。其中有一些課程非常適合于開展文物欣賞的教學,如:《字的聯想》一課,可以拓展甲骨文、象形文字的知識;《青花盤》一課可以欣賞青花瓷文物;《各式各樣的椅子》一課,可以拓展中國古代家具的欣賞。但是,更多的課程乍一看上去是無處下手的。這就需要美術教師們在平時的生活學習中不斷地充電積累,豐富自身歷史和文物知識,挖掘“全周期欣賞”的實踐性,才能夠有更巧妙的課程設計。

例如,筆者在上第十冊《海洋生物》一課時,拓展環節給學生們欣賞了康熙年間畫家聶璜繪制的《海錯圖》。向同學們展示了古人眼中的海洋生物是什么樣的,并且讓學生們知道這里的“錯”字并不是錯誤的意思,而是“很多、繁雜”的意思。乾隆皇帝也經常翻閱它,說它滿足了他對于海洋的所有想象。學生習得了多層次的知識:畫家源于對科學的愛好,堅持10余年在我國沿海走訪采風,激發了學生吃苦耐勞,堅韌不拔的精神;古時候科學落后,皇帝看到的也有許多是失實的知識,學生認識到如今學習條件的優渥,應該珍惜現有的學習環境;散發出悠悠古意的畫卷讓學生多了一分對未知事物的探奇心,不禁感嘆造物之神奇,多了一分對歷史、對古人、對自然的敬畏之情。

(2)敢于實踐,善于反思。教師要能夠對自己的課堂教學實踐有正確認知,并深入地進行全面思考,體現“全周期”欣賞的反思性,有益于范式革新的良態發展。反思包括組織教學、教學機制與學生師生交往的失敗與成功等方面。要反思選擇的欣賞文物是否恰當,是否能激起學生的學習興趣,是否能與提升學生文化自信起到正關聯的作用。

例如,筆者在上第七冊《奇怪的夢》一課時,最初選擇的教學環節欣賞的文物是馬王堆漢墓出土的帛畫,帛畫上方繪制的主題是古人夢想能夠靈魂升天,通往天國世界,一路上日月同輝、還有很多吉祥的動物形象,皆代表著古人美好的愿望。這樣的課程設計在一個班級實踐過后,發現一是對于四年級學生而言內容稍顯深奧,二是感覺本件文物并不十分切合“奇怪的夢”主題。經過大量閱讀資料,筆者最終把欣賞的文物確定為南宋李嵩創作的絹本設色團扇畫——《骷髏幻戲圖》。此圖存在如夢如幻的三重幻戲結構:一是雙重操縱,大骷髏操縱著小骷髏,又仿佛有無形的力量操縱著大骷髏;二是如夢如幻的表現手法,利用幻術表現手法,讓賞畫者仿佛也墜入其中;三是各種悖論的展現,讓人感到當局者迷,令人久久難忘,思忖綿長。學生第一次看到這種題材的古畫,學習興趣格外濃厚。教師向學生講述了關于這幅畫內容留存的三種學說,并給學生留了一個開放性的問題:你覺得它背后想揭示的歷史故事是什么呢?激發了學生深入探究的興趣,有利于構建學生的個人歷史觀。

(3)盡精于微,一“物”多用。蘇少版美術課程從一年級到六年級有兩百多課的學習內容,我們并不追求一定要找出200多件切合主題的文物給學生們欣賞,我們需要的是格物致知的精神——賞一件則專一件,去探究文物本身更深的哲理。有許多自身藝術價值格外高的文物,我們可以體現“全周期欣賞”的靈活性。探究多種課程設計方式,讓它體現在不同課程的教學環節中,將藝術品本身蘊含的歷史故事、美學價值、文化內涵更全面地展現給學生。

例如《清明上河圖》具有很高的歷史價值和藝術價值。畫面里描繪了形形色色的人,多種多樣的動物,種類繁多的交通工具,橋梁房屋林立,甚至出現了最早的招貼廣告。筆者根據《清明上河圖》中展現的豐富內容,深研教材,最后確定《橋上橋下》《形形色色的人》《公共小設施》《廣告和招貼畫》這四課學習內容的文物欣賞環節,均使用《清明上河圖》。通過巧妙設計欣賞具體內容和側重點不同,深入挖掘了文物的歷史價值和時代內涵,處處滲入民族文化自信的養成。

3.3 實踐采擷:朵朵杏花,潤澤生命,教師肩負著歷史與民族的使命

通過一段時間的學習實踐,學生們的欣賞能力、民族文化自信都有了顯著提升,這不僅體現在美術課上,更體現在整體通識認知上。

(1)“中國古代人也有很多好的設計”

一次科學學科肖老師上公開課,那一課的題目叫《神奇的水》,肖老師在這一課的最后設計了一個問題:假設你是一滴水,有什么方法可以讓你只造福人類呢?肖老師在其他班進行試講時,得到的答案基本都是建水庫、建水利站、水動發電等等。在筆者所教的6班正式上課的那天,一個男同學舉手并且語出驚人:水利站是現代人做得比較好的設計,中國古代人也有很多好的設計,比如那些螭首。“螭”是龍的兒子,在故宮是排水的系統。另外一個女生也補充:還有都江堰……后面聽課的老師流露出了驚訝的表情。

(2)“我發現了刁斗作用的演變”

筆者在設計第十冊《廚房》上下兩課時,第一課時拓展環節欣賞炊具文物鐎(jiāo)斗,并告訴學生,到了唐朝鐎斗也叫刁斗,很多詩人把它寫進了古詩里,請學生們回家查查關于刁斗的古詩。到了第二課時,學生們利用討論環節,交流了他們搜集到的關于刁斗的古詩,如“錦車朝促候,刁斗夜傳呼”“竟夕擊刁斗,喧聲連萬方”“畫角三聲刁斗曉,清商一部管弦秋”……一位女生大膽提出:“老師,我發現了刁斗的作用演變。到了唐朝,刁斗的作用已經從炊具變成了樂器。因為,唐詩里跟刁斗有關的句子,都是跟聲音有關。”這個大膽的猜測,最終得到了專家的認證。

4 反思:文物美育的不斷追尋

“全周期”文物欣賞的過程是美好的,我們不僅能看到一些歷史的記憶,也能給自己未來的認知留下印記。雖然最終成效不會一蹴而就,但筆者希望通過努力引導學生,達到每次欣賞,不論是在博物館,還是在課堂上都能帶著問題“去”,帶著問題“出”,課后還能尋找各種途徑來進一步地學習。培養學生的視覺認識能力,進而有分析美的構成的能力,品味藝術風格的演進,提高自己的歷史知識水平,最終使學生的文化自信得到升華。

致知,有用為角,無用為格——筆者追尋教育真諦的理性抉擇。

(作者單位:南京市江北新區浦口實驗小學)