淺談教學設計中的邏輯構建

李陽 周媛

什么是教學邏輯?簡單地說,是教師對教學內容進行編排、改造過程中遵循的一種思路,它是教學設計的暗線索,是課堂運演流程的風向標。恰當的邏輯有助于教學內容的合理編排,使各環節相因有序;讓細節與情節花開并蒂、廣度和深度相得益彰。本文試以統編版《中外歷史綱要》(下)第12課《資本主義世界殖民體系的形成》為例,淺談本課教學邏輯的構建。

一、勾勒邏輯主線,優化運演流程

筆者認為,教學設計應先從勾勒邏輯主線入手,它是穿連教學內容的“骨架”。在勾勒主線時,有兩個因素值得考量。

(一)教材的自身邏輯

本課講述了列強在拉美、亞非以及世界范圍內的殖民歷程,即新航路開辟后,西、葡率先對拉美開展殖民活動;隨著資本主義的發展,英、法、荷等國步其后塵,亞非逐漸淪陷;工業革命后,出于對市場和原料的渴求,西方加快了商品和資本輸出,掀起瓜分世界的狂潮,殖民體系也最終形成。其編排體現出明顯的時空次序,值得采用。

(二)學生的認知水平

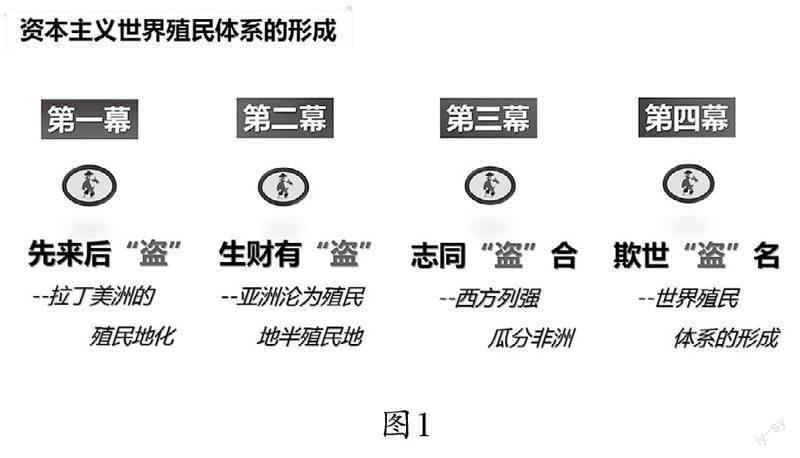

課堂教學要以服務學生為宗旨,為了讓學生“感興趣”“聽得懂”“學得會”,需要教師對教材內容進行提煉,用形象的語言加以概括,以客觀求實的態度進行解釋,從而描繪出符合學生認知水平的邏輯主線。劉祚昌教授指出:“歐洲列強海外殖民擴張的過程,也是殖民者瘋狂地掠奪、榨取殖民地人民的過程。”[1]也就是說,西方殖民活動本質上是用“劍與火”征服全球、“狡與譎”奴役世界的強盜行為。于是,筆者便以“盜”為邏輯主線,設計了“先來后‘盜” “生財有‘盜 “志同‘盜合”、“欺世‘盜名”四個標題,以對應教材四個子目。

西、葡率先開辟新航路,它們捷足先登,殖民美洲,攫取財富,是謂“先來后‘盜”。然其所盜之財富,大量流入亞洲。列強尾隨而至,卻發現亞洲文明年深歲久,相對發達,他們無法將拉美的殖民政策炮制于此,只能采用軟硬兼施,巧取豪奪的手段,是謂“生財有‘盜”。柏林會議后,殖民者在瓜分非洲問題上達成妥協,炮制出“有效占領”和“地圖作業”等原則,是謂“志同‘盜合”。20世紀初,一個以西方為主導的世界殖民體系最終形成,為美化殖民行徑,列強又鼓吹“西方中心論”和“白人責任論”,如此誑時惑眾的做法,可謂“欺世‘盜名”。

這樣,一個既貼合歷史,尊重教材時空順序;又活化歷史、符合學生認知水平的主線邏輯基本構建起來。

二、埋伏邏輯支線,落實教學目標

邏輯主線講求的是線索合理,內容相因,運演流暢。但具體教學目標的落實還須依賴邏輯支線的埋伏。本課重點是西方對亞非拉殖民擴張的史實和階段特征。難點是運用唯物史觀對殖民擴張的階段性進行歷史解釋,辯證分析殖民體系帶來的影響。為達此目的,筆者從以下兩方面進行探討。

(一)創設“恰到好處”的邏輯起點

邏輯起點即課程的導入環節,“恰到好處”有三層含義:第一,它的形式和內容應是活潑簡約的,吸引學生眼球的,激發學生興趣的,慎用大段文字堆砌。第二,貼合史實,且具有一定的故事情節和代表性。第三,能契合邏輯主線,服務課程運演。

筆者借助英國畫家米萊斯的《印加帝國的滅亡》作為導入,講述畫中故事——西班牙殖民者皮薩羅用綁架并殺害國王的方式征服了印加帝國,以此突顯殖民者強盜形象。但考慮到美術作品史料價值有限,還須與文字史料進行互證。

材料1:Pizarro建設西班牙之勢力于秘魯……其性質乃商而兼盜也。

——何炳松《歐洲歷史》

圖文互證不僅在邏輯上能自圓其說,更重要的是成功地將“強盜”形象植入學生心中,呼應邏輯主線。

(二)埋伏“靈活多樣”的邏輯支線

a.“遞進”邏輯

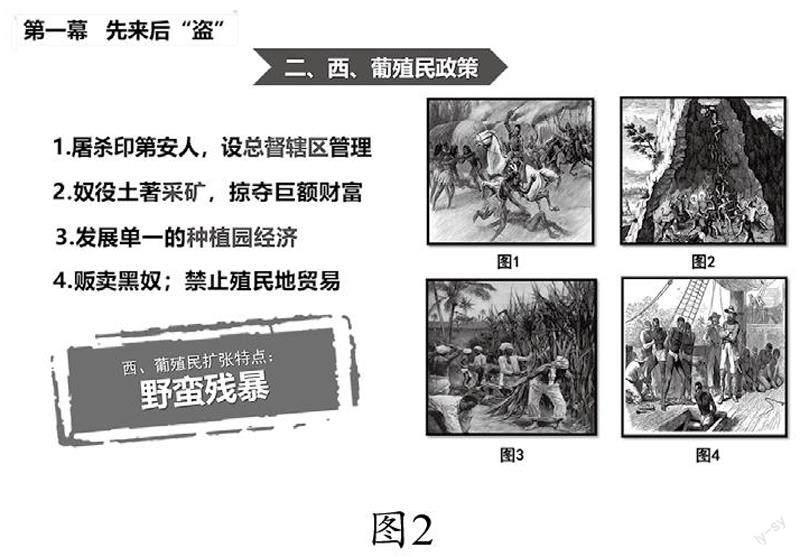

人的認知遵循“由少及多”“由淺入深”的規律。為完成教學重點,教師可將史實進行編排,使之呈現“遞進”關系。如講述“拉丁美洲的殖民地化”時,筆者借助一些美術作品,采用問題教學法,將殖民政策逐一導出并進行歸納。演繹如下:

問題①:圖1展現了什么場景?殺人占地是殖民者最終目的嗎?

問題②:所以,圖2反映了什么信息?

問題③:為獲得更多財富,殖民者還開辟大量種植園,知道圖3中種植的是什么?為什么?

問題④:為了解決種植園勞力不足的問題,圖4中的殖民者正在做什么?

問題⑤:由此可見,西、葡殖民擴張的特點是什么?

可見,“遞進”邏輯有助于教學重點的達成,便利了學生的記憶與理解。

為培養史料實證這一核心素養,筆者又借機引入文字史料進行互證。

問題⑥:美術作品是否具有史料價值,用美術作品研究歷史時,還應注意什么?

材料2:美洲金銀產地的發現,土著居民的被剿滅、被奴役和被埋葬于礦井,非洲變成商業性的獵捕黑人的場所。這一切標志著資本主義生產時代的曙光。

——馬克思《資本論》

筆者用“小遞進”完成必備知識的教學,又用“大遞進”達成核心素養的培養,可謂一舉多得。

b.“因果”邏輯

柯林伍德指出:“史學的任務在于表明事情何以發生,在于表明一件事情怎樣導致另一件事情。”[2]因此,厘清史實之間的前因后果,能幫助學生更好地理解歷史現象的來龍去脈。

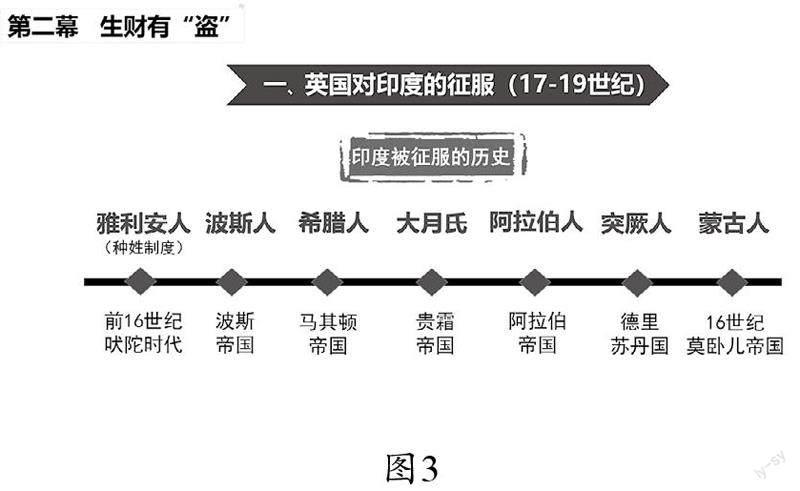

在講述“亞洲淪為殖民地半殖民地”時,筆者梳理了印度被侵略的歷史。演繹如下:

問題⑦:結合所學知識,指出歷史上曾征服或統治過印度的民族和國家有哪些?

通過梳理,學生認識到由于長期受外來征服,印度民族成分復雜,宗教信仰繁多。為其理解英國緣何能挑唆土邦內戰,步步蠶食印度作鋪墊。

在講述 “柏林會議”之前,筆者先對列強侵略非洲方式變化進行分析。演繹入下:

材料3:19世紀前,殖民者的活動,大多局限在非洲沿海地區。工業革命后,他們逐漸放棄了罪惡的奴隸貿易,轉而進行全面的殖民入侵。

——《中外歷史綱要》(下)

問題⑧:依據材料并結合所學知識,指出19世紀前后,西方侵略非洲方式的變化,并分析其主要原因。

通過分析,使學生知曉工業革命是西方逐漸放棄奴隸貿易,全面入侵非洲內地的主要原因,而列強瓜分非洲,必然矛盾重重。為緩和國際關系,進一步侵略非洲,柏林會議由此召開。

c.“顯微鏡”與“望遠鏡”邏輯

李惠軍老師說過,好的歷史課,既要在“‘微觀刻畫中參悟小徑和溪流”,也要在“‘宏觀敘事中通識大道。” 在教學設計中,既要運用“顯微鏡”邏輯,對具體知識進行補充、細化,使其具有感染力,又要運用“望遠鏡”邏輯,對歷史發展脈絡進行歸納、總結,使其具備震撼力。

英國殖民印度是本課教學重點,但教材對其描述卻粗具梗概,缺乏感染力。為突出殖民者強盜形象,呼應邏輯主線,筆者引用東印度公司歷史上的三位人物,分別是克萊武、沙遜家族以及“植物獵人”福瓊,講述克萊武怎樣利用土邦矛盾,借力打力,征服孟加拉邦并搶劫國庫的行徑;描繪沙遜家族如何將孟買打造成“鴉片之城”,進行販毒貿易的惡行;揭露福瓊利用身份之便偷盜中國茶樹種,打破中國茶葉壟斷,為東印度公司謀取暴利的伎倆。筆者通過細節的刻畫,突顯英國殖民者不擇手段、巧取豪奪的強盜形象。

對西方近500年的殖民歷程做回顧,是筆者運用“望遠鏡”邏輯進行宏觀敘事的體現。演繹如下:

新航路開辟后,拉丁美洲最先淪陷,在那里,土著被殺戮,黑人被奴役,西、葡在拉美上演了“暴力美學”;17世紀后,西方侵略亞洲,在那里,印度被蠶食,英國巧取豪奪,不擇手段。19世紀至20世紀,亞洲和非洲慘遭瓜分,在那里,商品如潮水,資本在橫行。最終,一個以西方主導的強權世界形成了。

問題⑨:西方殖民擴張呈現階段特征的主要原因是什么?其根源是什么?

d.“辯證、多元”邏輯

培養學生的“辯證思維”,是高中歷史教學目標的重要組成部分。在講述“西、葡殖民統治的影響”時,筆者通過材料分析法,引導學生客觀辯證地去看待。演繹如下:

材料4:歐洲殖民者將天花、麻疹等疾病帶到美洲,造成原住民的大量死亡和原有社會的解體。

——《中外歷史綱要》

材料5:西、葡對殖民地采取壟斷政策,強迫它們種植能給殖民者帶來暴利的農作物。

——劉祚昌、王覺非主編《世界史·近代史編》

材料6:歐洲人給土著居民帶來了他們的政治制度、謀生方法和文化傳統。隨著海外地區種族上的歐化而來的必然是政治、經濟和文化上的歐化。

——斯塔夫里阿諾斯《全球通史》

問題⑩:根據材料,分析西、葡殖民統治給拉美帶來的影響?

殖民體系對世界的影響是本課教學難點,不僅需要學生運用歷史的眼光、辯證多元地分析看待,更要借此對學生進行情感、態度和價值觀教育:即要避免年青一代陷入民族復仇主義的陷阱,也要避免其在學習西方先進文明過程中,因盲目崇拜而迷失自我。

為了達到立德樹人的教學目的,筆者將學生分為征服者與反抗者兩組,引導學生從不同立場、角度、觀點進行辯論。真理是越辯越明的,通過這一形式,能使學生深刻認識到西方文明的進取與貪婪,先進與野蠻,破壞性與建設性,培養其對西方文明不卑不亢之態度,進而樹立學生的時代責任感和歷史使命感——警惕殖民主義死灰復燃,積極構建公平合理的國際秩序。

三、余思

邏輯構建是教學設計的主心骨,亦是上好一節課的臺柱子。但不同的教學內容需要不同的邏輯構建,這需要廣大教師研究課程標準、教材內容和學生學情。在教學邏輯設計時,不僅要落實必備知識和關鍵能力的教學,還應為立德樹人根本目的服務,使課堂教學鮮活流暢、意義深遠。筆者力拙,雖不能至,心向往之。

【注釋】

[1]劉祚昌、王覺非:《世界史·近代史編》,北京:高等教育出版社,2011年,第186、299頁。

[2] [英]柯林武德著,何兆武、張文杰譯:《歷史的觀念》,北京:中國社會科學出版社,1986年,第100頁。