高中課堂教學中地理實踐力的培養策略

朱茵

《普通高中地理課程標準(2017年版)》明確提出了關于地理學科的四大核心素養,即人地協調觀、綜合思維、區域認知和地理實踐力。其中,地理實踐力是地理核心素養中關于實踐層面的內容,指的是人們在進行課外考察、實驗測量和調查評估等地理實踐活動中所需要具備的意志品質和行動能力。

相對于另外三大地理核心素養,地理實踐力的培養在我國現階段進行的新課程高中地理教學中是急需突破的難點。因為地理實踐力主要是通過課外考察、實驗測量和調查評估等方式進行培養的。但這些課外地理活動在現實的日常教學中往往由于諸多限制難以開展,比如教學時間安排緊張、學生人身安全難以保障、學習經費不足等等,因此目前培養學生地理實踐力的主陣地仍局限在課堂。所以教師應當在教學理念、教學方法、教學過程等方面做出改變,竭力在新課改課堂教學中也能充分培養學生的地理實踐力,下文筆者就圍繞這些方面提出培養學生地理實踐力的四種策略。

1 培養地理實踐力的必要性與重要性

地理學研究的核心是人地關系,而人地關系形成的必要基礎是人類的實踐活動。因此地理實踐活動對于地理研究異常重要,沒有地理實踐,地理研究的科學性和實用性也不復存在,所以要想學好地理學科,必須重視學生地理實踐能力的培養。并且在這一培養過程中,學生可以去發現知識、動手實踐、培養情感和態度,獲得成就習得感、提升學習能力,且由于實踐情境下的地理問題往往具有綜合性,學生可以遷移應用不同學科的知識,促進多學科的教學融合,充分響應了新課改背景下對學生綜合素質培養的倡導。

2 培養地理實踐力需要聯系真實生活情境

新一輪的地理課程改革提出“學習對生活有用的地理”這一重要理念,倡導教師應當在地理課堂教學中幫助學生用貼近生活的方式學習地理。教師可以靈活聯系真實生活情境中一些常見的地理現象,作為課堂案例或者設計啟發性問題作為導入,以激發學生的興趣與思維靈感,引導他們能夠積極觀察與思考生活中與地理有關的事物與現象,并嘗試用課堂教授的知識進行分析和解釋,在理論與實際中搭建橋梁。

例如,教師在進行《熱力環流》這一課的教學時,如何向學生解釋清楚熱空氣膨脹上升,冷空氣收縮下沉這一現象,我們就可以拋出問題讓學生自主思考:切新鮮洋蔥時會流眼淚,但大家都聽說過在冰箱冰過的洋蔥切了不辣眼睛的小技巧,原理是什么呢?其實是因為冷凍過的洋蔥周圍氣溫低而收縮下沉,自然就不會熏到眼睛了。學生通過聯系日常生活經驗得出答案后,教師再解釋其原理,更有利于學生對知識的理解和應用。

3 培養地理實踐力需要充分利用校內資源

課堂教學只是一種教學組織形式,并不代表教室就是進行教學的唯一場所。尤其高中生長期在學校學習和生活,因此校園同樣也能夠成為日常地理教學活動的主陣地。校園內可以挖掘的資源非常豐富,只要我們充分利用校園現有的各項資源,就能以較小的成本得到比較良好的效果。

3.1 利用地理教具、模型,培養基礎實踐能力

教師在日常的地理教學過程中,往往會發現當教授一些比較晦澀、需要學生空間想象力的知識點時,僅僅依靠課本上的文字或者圖片對于幫助學生理解知識的效果不佳。那么此時如果教師可以在課堂上展示一些簡易的地理教具或地理模型,就可以把平面枯燥的文字、圖片轉變為立體生動的形象,有利于學生培養學習興趣、更透徹地理解課本知識、提高學習效率。例如,教師在教授地球自轉的方向、周期、速度以及晝夜交替的原因時,可以演示初中課本上的暗室試驗:關掉教室的燈光,打開手電筒并放置在地球儀前方,自西向東緩慢轉動地球儀,模擬地球自轉運動,這樣就會有事半功倍的效果。

3.2 開展簡易課堂模擬實驗,培養動手實踐能力

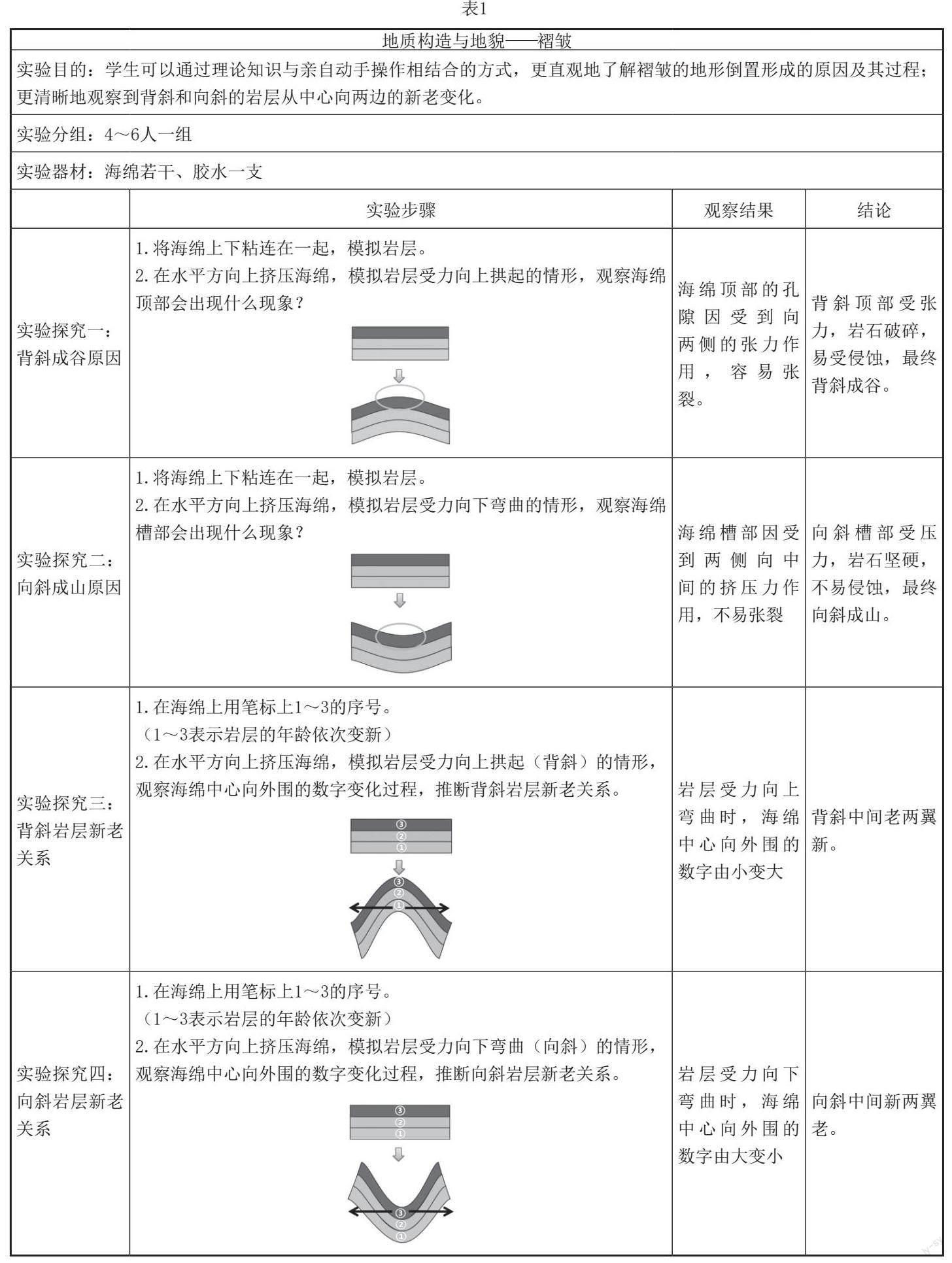

教育學家杜威曾提出“從做中學”這一著名的教育理論,他認為學生對“做”天然存在欲望,教育者應該遵循這一規律,并引導學生知行合一、知從行來。因此教師在課堂上可以適當開展一些安全性較高、難度較小的模擬實驗活動。例如,教師在進行《地質構造與地貌》這一課的教學時,可以帶領學生進行相關的模擬實驗,實驗過程如下:

3.3 借助互聯網平臺,增強教學感知

隨著近年來校園網的全面建設,互聯網平臺在地理課堂中的地位日趨重要,教師可以通過播放視頻、音頻等各種方式幫助學生貼近真實情境、增加感知,甚至包括一些我們實際生活中很難發現和體驗的情境。例如,在《常見天氣系統》這一課中教師進行氣旋、反氣旋的教學時,學生往往難以形成想象,此時教師就可以利用互聯網播放“龍卷風”相關視頻,并讓學生通過觀察其內部氣流的運動方向去判斷龍卷風是氣旋還是反氣旋,發生地點是在北半球還是南半球。這有利于學生將課堂知識遷移應用到真實情境,鞏固對知識的理解和應用。

3.4 結合校內景觀環境,豐富教學形式

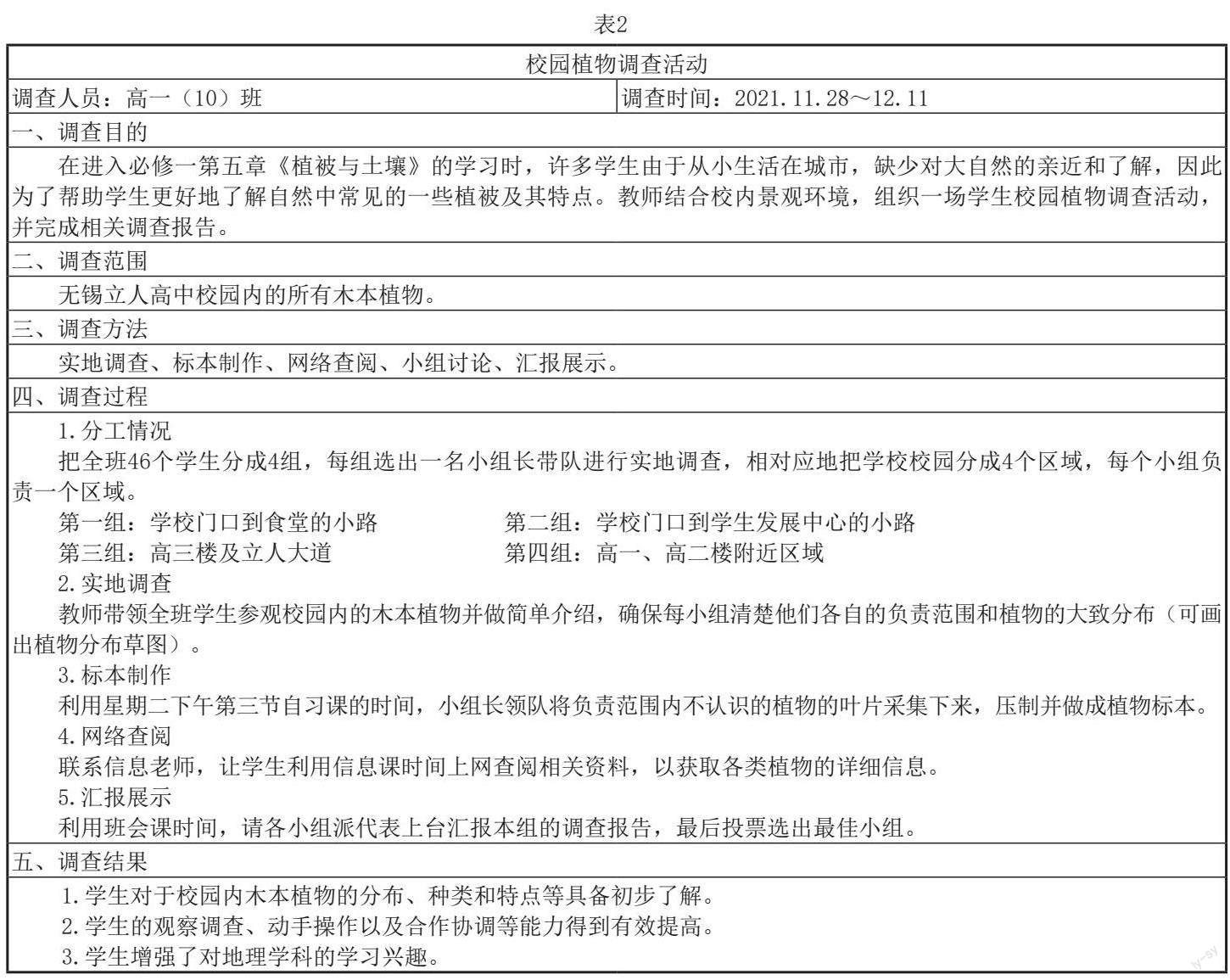

校園景觀環境是學生最為熟悉的學習和生活環境,并且設計和布局中包含很多與地理相關的知識,在地理教學中巧妙利用校園景觀環境,一方面可以避免校外地理活動耗時長、安全性差、費用高等問題,另一方面也可以彌補傳統課堂形式單一、學生興趣不強、探究意識弱等弊端。因此教師要有意識地引導學生自發觀察與思考校園景觀環境中存在的地理事物與現象,例如,在進行《植被》的教學時,教師可以帶學生走出教室,利用課堂或者課后時間組織校園植被考察活動,學生也可以借此機會真正感受到教科書上對植被的定義和分類。校園植被調查活動流程如下:

4 培養地理實踐能力需要加強教學多元化評價

地理實踐力是學生在地理學習過程中所形成的必備品質和關鍵能力,既包括“外在的行為”又包括“內隱的品質”。既然地理實踐力本身的形式就具有多元性,那么教師在評價學生地理實踐力的培養效果時,就需要建立起“多種形式,全面考核,注重過程,促進發展”的評價體系,關注學生的學習過程。因為學生的地理實踐力是在日積月累中逐漸培養的,片面的評價方式可能導致教師難以把握學生的學習狀態、難以正確制訂未來的教學計劃、難以有效培養學生地理實踐力。因此綜合評價體系的形成至關重要,一方面,有利于教師自身教學水平的提高和課程的進步,另一方面,又能全面而精準地評判學生的學習效果,促進他們的多方面發展。

本文系江蘇省中小學教學研究第十四期重點自籌課題《指向地理實踐力的高中生主題學習研究》課題批準編號:2021JY14-ZB06的階段性成果。

(作者單位:江蘇省無錫市立人高級中學)