李佃貴基于濁毒理論從脾胃防治結直腸腺瘤進展經驗*

楊 森,劉建平,劉龍輝,崔澤華,董紫薇,李培通

(1.河北中醫學院研究生院,河北 石家莊 050091;2.河北中醫學院第一附屬醫院,河北 石家莊 050013;3.河北省中西醫結合胃腸病研究重點實驗室,河北 石家莊 050013)

結直腸息肉是指發生在結腸、直腸黏膜的隆起性病變,根據病理類型分為腺瘤性息肉、錯構瘤性息肉、增生性息肉及炎性息肉四大類[1]。其中結直腸腺瘤(colorectal adenoma,CRA)是最重要的癌前病變。研究顯示,約70%的CRA會進展為結直腸癌(colorectal cancer,CRC),病理提示含有的絨毛成分越高,癌變的風險越大[2]。西醫防治CRA進展時往往采取內鏡下切除的方式,但術后缺乏統一治療方案,復發率較高。一項國內研究[3]顯示CRA切除術后1年復發率為20.7%,術后5年復發率可達60%[4]。盡管鏡下切除CRA可在一定程度上降低CRC的發病率,但反復的結腸鏡檢查會導致患者產生強烈的生理及心理反應和經濟上的負擔。因此如何有效預防CRA進展為癌成為當下醫學研究的難點與熱點。中醫藥通過整體觀念和辨證施治體系在防治CRA進展方面具有獨特的優勢。“腺瘤”作為息肉的一種,最早見于《靈樞·水脹》:“寒氣客于腸外,與衛氣相搏,氣不得榮,因有所系,癖而內著,惡氣乃起,瘜肉乃生。”[5]多數學者將本病歸于中醫學的“腸蕈”“癥瘕”“積聚”等范疇[6]。

李佃貴教授,第三屆國醫大師,博士研究生導師,第三、四、五批全國老中醫藥專家學術經驗繼承工作指導老師,行醫五十余載。李佃貴教授衷中參西,對胃腸病頗有研究,尤其在防治CRA進展方面積累了豐富的臨床經驗。李佃貴教授根據現代人的飲食偏嗜、外界環境及生活習慣改變認為脾胃失和是CRA的發病基礎,并結合多年臨證經驗,提出濁毒伏匿為CRA進展的關鍵,并創制調脾胃、化濁毒治療大法防治CRA進展,以降低其癌變率。筆者有幸侍診于側,獲益良多,現將李佃貴教授基于濁毒理論從脾胃防治結直腸腺瘤進展經驗總結如下。

1 CRA的病因病機——脾胃失和

1.1 脾胃失運則津液運化失司——濕聚痰生 CRA與痰濕阻滯密切相關,痰之源生于濕也,痰與濕不可分割,常相互兼夾,并稱為痰濕[7]。脾為生痰之源,主運水液。若脾胃納運失職,升降失常,脾陽不振,脾對水液的吸收、轉輸和布散功能異常,則濕濁停聚而生痰。《金匱鉤玄》言:“凡人身上中下有塊者,多是痰也”[7]。痰濕為陰邪,性重濁質黏,聚而不化,蓄留腸腑,浸淫腸絡,大腸傳導失司,化積成形導致CRA發生。

1.2 脾胃氣滯則氣血轉運失常——氣滯血瘀 CRA與氣滯血瘀難解難分。大腸為六腑之一,應以通為用,以降為順。中焦脾胃氣機升降失常,脾氣不能下資大腸助其通降,大腸氣機郁滯,糟粕內結,壅塞不通,入于絡脈,血結不行,是為瘀血。《雜病源流犀燭》謂:“氣不得通,為痰為食為血……遂結成形而有塊。”[9]氣血壅滯,纏綿不解,盤踞腸腑,腸絡瘀滯,失于傳導,日漸積聚所致CRA。

1.3 脾胃虛弱則氣血化生無源——正氣虛衰 CRA與正氣虛損息息相關,正氣虛損包括氣血虛、氣陰虛。氣屬于陽,血與津液屬于陰。脾胃為后天之本,氣血津液生成運化賴于脾胃。《外證醫匯編》載:“正氣虛則成巖”[10],故脾胃虛弱,納運失常,氣血津液化生乏源,腸絡失養,功能異常,傳導失司,日久致積,則CRA發生。

2 CRA的進展關鍵——濁毒伏匿

“濁”最早見于《靈樞·小針解》:“濁氣在中者……濁溜于腸胃……而病生于腸胃”[5]。此處“濁”指由人體產生穢濁不清的代謝物。“毒”在中醫古籍記載中較為廣泛。《素問·生氣通天論篇》云:“大風苛毒,弗之能害”[5],提示毒邪可由外感而來。《金匱要略心典》言:“毒,邪氣蘊結不解之謂。”[11]認為毒邪可由內而生。李佃貴教授鑒古不泥于古,隨勢變通,將“濁”與“毒”并論,提出濁毒理論。其認為CRA纏綿難愈、極易癌變,而濁毒伏匿是推動此病理過程的關鍵因素,與其耗氣傷血、阻滯氣機、蘊久生變、易積成形的致病特點相關[12]。濁毒之邪既是損害機體臟腑經絡、傷及氣血陰陽的發病因素,又是脾胃功能異常,氣、血、水失于常道,痰、濕、瘀、滯等因素膠結日久混雜而成的病理產物[13]。濁毒留滯于腸,損傷腸絡,敗壞腸腑,CRA進展為CRC,此亦為人體細胞、組織和器官濁化進而濁變的過程,濁變的結果是形態結構的改變,所以CRC是機體無法代謝的濁毒化的產物。

3 化濁解毒是防治CRA進展的主要治法

“濁毒伏匿”是CRA進展的關鍵。脾胃失和既是CRA發生的始動因素,亦是推動濁毒產生的重要環節,故李佃貴教授強調在防治CRA進展時當以調理脾胃為中軸,以排濁解毒為根本目的,創制調脾胃、化濁毒治療大法,從行氣、活血、化痰及扶正等方面治療。

3.1 行氣暢中除濁毒《素問·舉痛論篇》云:“百病生于氣”[5]。凡表里虛實,逆順緩急,無不因氣而生。若脾胃氣滯,土旺反侮肝木,土壅木郁,肝失調達,津血運行受阻,聚而為痰濕、瘀血,損傷腸壁,發為息肉,久則釀生濁毒,則CRA進展。鏡下特點為息肉數量較少,多為1~2個,直徑較小且一般不超過5 mm,病理提示常為低級別管狀腺瘤。癥見:腹脹或痛,或伴兩脅脹痛,噯氣,善太息,大便時有干結,舌紅,苔薄黃,脈弦。李佃貴教授臨證喜用二香散加減治療。方中香附為主藥,佐柴胡、佛手、八月札來疏肝解郁以除濁;木香為主藥,佐枳實、厚樸、陳皮調中順氣以解毒;諸藥共伍,共奏行氣暢中、除濁解毒之功。若見煩躁不安、口苦、舌紅苔黃、脈數之象,此為氣郁化火,需加黃芩、生石膏清氣分邪熱,以防毒熱更傷陰液,濁毒之邪內陷人體,加速CRA惡變。

3.2 活血理脾消濁毒 《臨證指南醫案·積聚》言:“初為氣結在經,久則血傷入絡”[14]。脾胃失和,初期氣機阻滯,氣機郁久無力運血,血液妄行,入于絡脈,產生瘀血,引發CRA,膠著日久化為濁毒,促進CRA進展。鏡下常表現為息肉數量不等,或多或少,直徑多在5~10 mm之間。病理提示多為低級別管狀腺瘤。癥見:腹部刺痛,痛有定處,便秘或便溏,舌質紫黯,可見瘀斑,苔白膩,脈細澀。李佃貴教授發現瘀血阻絡型CRA患者多以腹部疼痛、反復發作為主癥。故常用延胡索、五靈脂、蒲黃以活血止心腹諸痛。若瘀象較重,投以三棱、莪術等性峻之品,諸藥合用,共奏活血化瘀、消濁解毒之功。酌情加入木香、陳皮等以調理脾胃氣機升降。

3.3 化痰運脾滌濁毒 脾胃居中焦,具有升清降濁之功,運行水液之用。若脾胃功能異常,運化失職,津停水滯,聚生痰濕,壅滯于腸,CRA發生,日久成濁毒,CRA進展。此類患者鏡下常見多發性息肉,息肉直徑也較大,多為10~15 mm,且患者常伴消化道其他部位的息肉,如胃息肉、膽囊息肉等,病理提示常為低級別管狀腺瘤或管狀絨毛狀腺瘤。癥見:腹部脹滿或隱痛,肢體困重,口中黏膩,或有乏力,惡心,納呆,大便稀溏伴黏膩不爽,偶見大便帶有黏液膿血,舌淡,苔膩,脈濡或滑。李佃貴教授多運用夏枯草、山慈菇、半夏等以化痰凝、散結滯、滌濁毒。同時強調“脾少真虛,多為濕困”,故集藿香、佩蘭芳香辟穢之性以化濕邪、醒脾胃、寬中州。治濕當先調脾,在祛濕同時加入健脾運脾等藥物,以截斷濕邪生成之源,常佐蒼術、薏苡仁、白扁豆以助脾運。三藥味甘,善補中焦,又可化濕利濕,給濁毒之邪以出路,使其從下竅排出。諸藥相伍,共奏化痰濕、運脾胃、滌濁毒之功。痰與濕雖來源相同,亦有微小差異[7],臨證時當結合痰濕偏重,合理應用上述中藥劑量。

3.4 扶正益中散濁毒 濁毒久居體內,脾胃虧虛,正氣已傷,邪陷愈深,膠著固結,當攻乃克,如《張氏醫通·積聚》所云:“善治者,當先補虛,使氣血壯,積自消也”[15]。故法當扶正益中以散濁毒,此型CRA極易癌變,鏡下可見息肉多發,息肉表面結構混亂或不規則,直徑多在15 mm以上。病理提示常為管狀絨毛狀腺瘤(絨毛成分>25%)或絨毛狀腺瘤,多伴有高級別上皮內瘤變。癥見:腹部脹滿或疼痛,腹部或有腫塊,口干口苦,潮熱,乏力,納呆,大便稀溏,黏膩不爽,偶見大便帶有黏液膿血,舌紅,苔厚膩,脈沉細。氣虛為主者,臨床常以白術、黃芪之屬健補脾氣,兼以養陰;陰傷為重者,投用麥冬、石斛之品養陰益胃;若見血虛者,以熟地黃、當歸滋陰養血。又因濁毒日久,加用蟲類等有毒之品,借其通經達絡、搜剔宣通之勢攻散濁毒。李佃貴教授臨床常用全蝎、蜈蚣、水蛭等藥。但此類藥物多為性猛峻烈之品,應用時不可過度攻伐,當衰其大半而收,應把握正確用量及用法,方達良效。

4 驗案舉隅

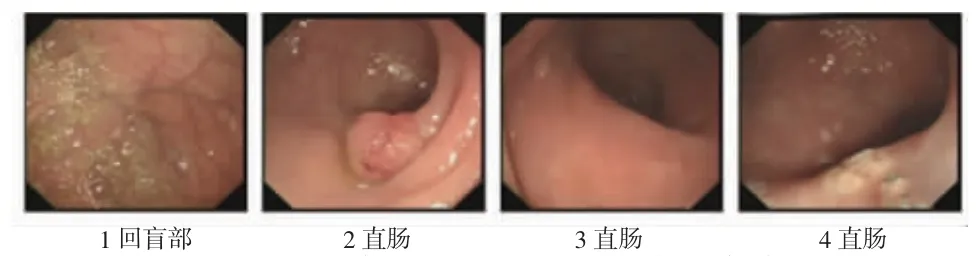

4.1 病案1 患者,男,62歲,2021年1月16日初診。主訴:間斷腹脹3年。患者訴3年前因過食辛辣油膩之品出現下腹脹、大便稀溏,間斷發作。2020年8月15日腸鏡示:慢性直腸炎,直腸多發息肉(直徑2~12 mm)。(見圖1)直腸活檢病理示:管狀絨毛狀腺瘤。拒絕行息肉切除術。刻下癥見:下腹脹,時作時止,大便稀溏,粘膩不爽,2~3次/d,偶有里急后重,腸鳴亢進,小便可,納可,寐安。舌質黯,苔厚膩,脈滑。西醫診斷:直腸多發息肉。中醫診斷:腹痛;辨證:濕瘀交阻,濁毒伏匿。治法:利濕祛瘀,化濁解毒。自擬化濁解毒方加減,處方:白花蛇舌草30 g,半枝蓮30 g,牡丹皮12 g,半夏9 g,木香6 g,香附9 g,三棱9 g,白術12 g,山藥15 g,蒼術9 g,藿香9 g,莪術9 g,佩蘭9 g,全蝎3 g,蜈蚣3 g。15劑,1劑/d,水煎服,分早晚溫服。

圖1 2020 年8 月15 日電子結腸鏡結果

2診:2021年2月1日,患者訴腹脹、大便稀溏好轉,口干口苦,心煩,納可,寐安。舌脈同前。予上方加黃芩9 g,梔子9 g,淡豆豉12 g。15劑,煎服法同前。

3診:2021年2月17日,患者訴諸癥好轉。舌質淡,苔薄,脈滑。予2診方去三棱、莪術、全蝎、蜈蚣。15劑,煎服法同前。

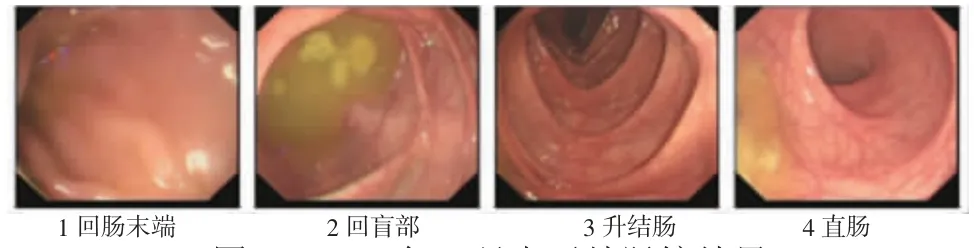

電話隨訪至2022年1月,患者訴無明顯不適。期間復查電子結腸鏡示:慢性直腸炎,未見息肉。(見圖2)

圖2 2022 年1 月電子結腸鏡結果

按語:本案患者因飲食不潔,損傷脾胃,脾胃失和,功能異常,濕、瘀等病理產物相繼產生,積聚于大腸,損傷腸壁,CRA產生,膠結日久,釀生濁毒之邪,敗壞腸腑,進展為管狀絨毛狀腺瘤。脾胃失和,氣機升降失常,瘀血阻絡,故見腹脹。濕邪性黏質膩,蘊于下焦,見大便質稀,黏膩不爽。舌質黯,苔厚膩,脈滑為濕瘀交阻之象。治療當以利濕祛瘀、化濁解毒為法。方中半夏、藿香、佩蘭相伍具有化濕邪、滌濁毒之效;三棱、莪術、牡丹皮相合具有散瘀血、消濁毒之用;蒼術、木香、香附共投具有運脾胃、暢中焦之能,相互為用共奏利濕祛瘀、調和脾胃、化濁解毒之功。病久濁毒入絡,故以全蝎、蜈蚣為對,竄經達絡,攻毒消癥。祛邪不忘扶正,佐山藥、白術以益氣陰、健脾胃,結合病理提示管狀絨毛狀腺瘤,癌變概率較大,用白花蛇舌草、半枝蓮以抗癌解毒。2診時患者腹脹緩解,然氣血郁滯久而化熱,熱邪煎灼津液,見口干、口苦,故予黃芩清氣分邪熱,見心煩,慮其為郁熱耗傷心陰之征象,加用梔子、淡豆豉以清心熱、散郁熱。3診時患者諸癥減輕,可知脾胃已和、濁毒即去,去三棱、莪術、全蝎、蜈蚣等藥猛性烈之品,以防反伐脾胃生發之氣。

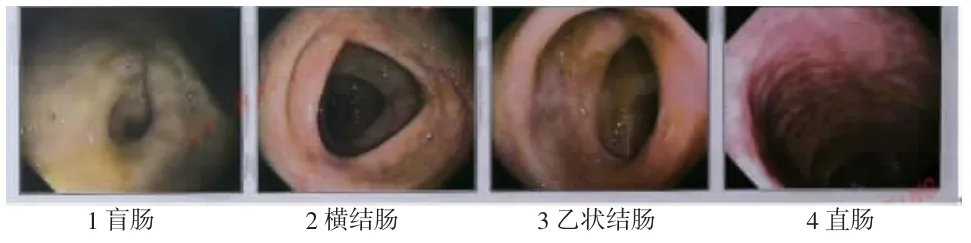

4.2 病案2 患者,女,67歲,2021年5月9日初診。主訴:間斷腹瀉伴反復結直腸息肉病史5年余。患者訴5年前生悶氣后出現腹瀉,間斷發作。2016年外院查腸鏡示:結腸多發息肉。病理示:低級別管狀腺瘤。行鏡下息肉切除術,之后每年復查腸鏡皆有息肉并切除。2021年4月12日復查電子結腸鏡示:慢性結腸炎,盲腸息肉1枚(直徑為1 mm)。(見圖3)盲腸病理活檢示:低級別管狀腺瘤。刻下癥見:腹瀉,4~5次/d,時有腹痛,情志多郁怒,小便調,納可,寐安。舌質淡,苔膩,脈弦細。西醫診斷:結腸息肉(鉗除)。中醫診斷:泄瀉;辨證:肝郁脾虛,濁毒伏匿。治法:疏肝健脾,化濁解毒。自擬化濁解毒方加減,處方:香附12 g,木香9 g,白術12 g,陳皮12 g,茯苓15 g,黨參9 g,山藥15 g,砂仁12 g,芡實9 g,紫蘇梗12 g,半枝蓮30 g,藤梨根20 g,水蛭9 g,土鱉蟲6 g,藿香12 g。15劑,1劑/d,水煎服,分早晚溫服。

圖3 2021 年4 月12 日電子結腸鏡結果

2診:2021年5月25日,訴大便稀溏稍減輕,情志不暢好轉,偶有食后胃脘滿悶,納少,寐安。舌質淡,苔微膩,脈弦滑。予前方加萊菔子9g,雞內金12 g,烏梅12 g,車前子15 g。15劑,1劑/d,水煎,早晚溫服。

3診:2021年6月10日,腹瀉、腹痛明顯減輕,舌質淡,苔薄,脈滑。續服2診方。15劑,1劑/d,水煎,早晚溫服。

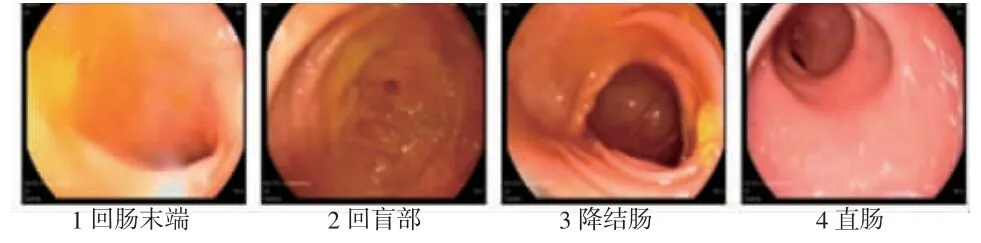

電話隨訪至2022年5月癥狀未見復發。期間復查電子結腸鏡示:慢性直腸炎,未見息肉。(見圖4)

圖4 2022 年5 月電子結腸鏡結果

按語:本案患者因情志不暢,肝氣抑郁,橫犯及脾,脾胃失和,功能異常,水液運行失于常道,釀生濕邪,濕聚成濁,濁毒乃生。在脾胃失和,濁毒伏匿的雙重作用下,CRA易復發且易進展為癌。肝氣郁滯,傷及脾胃,中焦氣結,故現腹痛。濕邪氤氳且性黏質膩,蘊于下焦,則大便稀溏,結合舌質淡,苔膩,脈弦細為肝郁脾虛之象。治療當以疏肝健脾、化濁解毒為法。方中香附、木香、陳皮、紫蘇梗行氣暢中除濁毒;白術、茯苓、黨參、山藥扶土之虛以散濁毒;藿香、砂仁芳香辟濁解毒;芡實補脾祛濕、澀腸止瀉。濁毒久居,息肉反復,需以蟲藥搜剔絡中混處之濁毒,故用水蛭、土鱉蟲竄經達絡以攻毒消癥。結合病理,用半枝蓮、藤梨根抗癌解毒。2診時患者食后胃脘滿悶,慮其脾虛日久,中焦運化無力,食滯胃脘,故加用萊菔子,雞內金消食除脹,腹瀉未見明顯減輕,故以烏梅增加收澀之力,投用車前子利水滲濕,以達“利小便實大便”之效。3診時患者諸癥幾平,效不更方,繼守前方加以鞏固。

5 結語

CRA是結直腸息肉中最常見的病理類型,占所有結直腸息肉類型的85%左右[16],CRA亦是最常見的結直腸癌前期病變。現代醫學對CRA治療手段較為單一,常采用鏡下切除方式,但存在高復發率及高癌變率的問題。多項研究證實中醫藥在防治CRA進展方面優勢顯著,運用中醫藥對降低CRA的癌變率具有重要的臨床意義。國醫大師李佃貴教授善用濁毒論治胃腸疾病,經驗豐富。其預防CRA進展時常從“濁毒伏匿”這一關鍵病機入手,注重從行氣、活血、化痰、補益等方面調和脾胃,活用調脾胃、化濁毒四法,以截斷濁毒生成,阻斷CRA進展,臨床療效滿意,對結直腸癌早期預防和治療具有重要意義。