互聯網背景下非物質文化遺產傳承與推廣路徑研究

劉天姿 史琳蔚 楊東哲

摘 要:黨的十八大以來,“建設文化強國”成為我國國家文化戰略的集中表達,中華民族的偉大復興既需要強大的物質力量,也需要強大的精神力量。非物質文化遺產承載了數千年的歷史文化,它的發展對進一步增強民族文化自信、實現文化強國這一戰略目標極為重要。而在當下,我國非遺發展還面臨著傳承體制不完善、難以推廣等困境。南京云錦抓住了時代發展機遇,結合自身優勢條件,融于新時代發展,煥發了新的生機,提供了非遺發展的許多借鑒經驗。在互聯網飛速發展的背景下,探究互聯網與非遺文化融合及創新性發展成為新的路徑,文章以南京云錦為例探究新時代下的非遺傳承與推廣。

關鍵詞:互聯網;南京云錦;非物質文化遺產;傳承與推廣;創新性發展

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2023.08.040

0 引言

“文化興國運興,文化強民族強。”在文化強國戰略的大背景下,21世紀國家文化戰略既是國家文化發展計劃的內部規程,更是全球化進程中國家文化軟實力的建設規劃。非物質文化遺產是各族人民世世代代傳承、與人民群眾生活密切相關的各種各樣傳統文化表現形式和文化空間。非遺既是中華文明歷史發展的見證,又是寶貴的、有著巨大價值的文化資源。我國各族人民在長期生產以及生活實踐中創造出來的豐富多彩的非物質文化遺產,是中華民族智慧與文明的結晶,是連結民族情感的紐帶和維系國家統一的基礎。保護和利用好我國非物質文化遺產,對落實科學發展觀,實現經濟社會的全面、協調、可持續發展具有重要意義①。伴隨著經濟全球化的發展、現代化進程的加快以及外來文化的入侵,我國的文化生態發生了巨大變化,非物質文化遺產受到越來越大的沖擊,加強非遺的保護以及實現非遺的創新性發展已經急不可待。但同時“互聯網+非遺”還面臨著信息技術、渠道和資源方面的難題。南京云錦有著悠久的歷史及精美的制造工藝,有著“東方瑰寶”美譽的云錦在新時代抓住了發展機遇,以“互聯網+云錦”的形式賦予云錦傳播以時代特征,加快了傳播速度,提高了影響力。同時其融合新工藝獲得了創新性發展,在新時代更加彰顯光彩,為非遺發展提供了許多借鑒經驗。當下仍需要進一步優化互聯網非遺傳承的策略,促進非物質文化遺產保護快速發展②。因此,我們以南京云錦為例,探究互聯網背景下非遺的新發展以及傳承與推廣的新路徑。

1 非物質文化遺產傳承與推廣困境

1.1 非遺傳承體制不完善

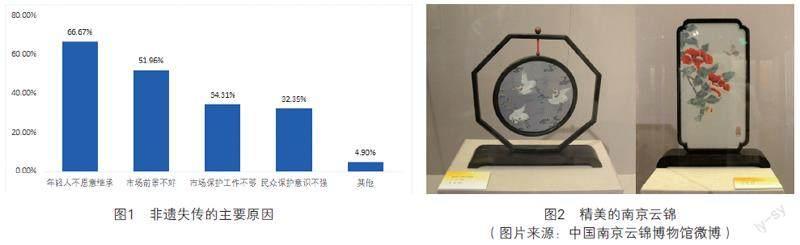

伴隨著非遺生存環境的不斷惡化和現代文化的沖擊,年輕一代對傳統文化的熱愛有一定降低,許多非物質文化遺產面臨著傳承后繼無人甚至無人問津的問題,陷入了傳承危機③。在當下快節奏的生活中,極少有年輕人走近非遺、了解非遺,年輕人對繼承非遺的意愿不強烈。此外,非遺市場發展前景也直接影響了年輕人繼承非遺項目的積極性。體制的不完善使傳承人不穩定,這也是導致非遺傳承后繼無人的主要原因之一(圖1)。

1.2 缺乏規模效應,難以推廣

我國非遺項目眾多,非遺種類也多種多樣,但非遺的產業規模較小,在市場競爭中處于劣勢。這也導致了非遺的經濟效益較低,傳承人的收入普遍偏少。除此之外,在“互聯網+”背景下非遺文化傳承還缺乏系統的組織,“互聯網+非遺”產業規模較小,沒能形成足夠有影響力的互聯網非遺傳播品牌,互聯網還遠遠未能達到高效、深刻、全面提升非遺文化影響力的目標。一些非遺傳承人的知識有限、年齡較高,不少老一輩非遺傳承人沒有接觸過互聯網,不能及時與網友互動,致使有限的非遺信息難以大規模地吸引受眾,未能做到與互聯網的有效結合以及融合發展,因此很難形成一定的規模效應。

2 南京云錦的互聯網傳承與推廣

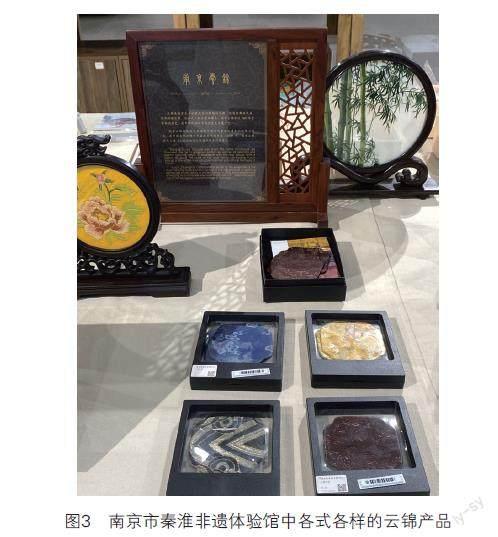

云錦,南京傳統提花絲織物的總稱,織工精細,圖案色彩絢麗,宛若天上彩云般瑰麗,精美到不似人間產物,故稱之為“云錦”,又因只有南京一地生產,故稱“南京云錦”(圖2)。云錦作為貴重的絲織產品,代表著我國古代絲織技藝的最高水平。這個被譽為“錦中之冠”的工藝,可追溯到417年在南京設立的官營織造。明代,織錦工藝日臻成熟,并形成南京絲織提花錦緞的地方特色。江寧織造署的建立,讓云錦織造盛極一時,品種繁多,色彩富麗,成為重要的皇家貢品。南京云錦是歷代絲織技藝的集大成者,位列中國四大名錦之首,有“寸錦寸金”之說。2009年,南京云錦織造技藝成功入選聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。從此,這個跨越歷史時空的見證者,又一次出現在眾人視野中。南京云錦在一個個手藝人的匠心中綻放溢彩,展東方華錦之彩,融入了新時代并得到了創新性發展。

2.1 依托互聯網,實現創收和資本合作

以網絡平臺為載體,南京云錦傳承人依托互聯網促成資本合作。借助國家對非遺的扶持政策,依靠線上線下相結合的方式:在線下通過非遺文化博物館、市民活動中心等地向廣大市民介紹、宣傳南京云錦文化,賦予云錦文化價值;在線上借助淘寶、抖音等平臺直播帶貨,在向大眾推廣南京云錦工藝的同時,開拓網絡市場,帶領當地傳承人增收致富,打破非遺僅在博物館、美術館進行展示這一傳統模式,讓更多的人了解南京云錦,助力南京云錦產業進入品牌化經營時代。南京云錦研究所營銷部督導王程程表示,來博物館參觀的游客都會到店里逛逛。以店里賣得最火的蝴蝶胸針為例,僅是純手工、真金線織造就很吸引消費者了,而其中最大的難度還在于“定位定花”,每一個胸針在做之前都是把蝴蝶的款型先做好,然后在云錦的基礎上加上釘珠,無論是原材料還是工藝水平都非常有價值,一個月可以賣出300多件。據介紹,目前旗艦店的年銷售額已經達3800萬元④。

2.2 依托新媒體,建立線上教學平臺

為傳承非遺技藝,弘揚云錦文化,繁榮民間藝術,南京云錦傳承人金文將自己的作品發布于線上博物館,借助互聯網平臺對云錦文化進行宣傳,吸引了不少網友的廣泛關注。除此以外,南京云錦傳承人借助于新媒體技術,依托微信公眾號、抖音、快手等新媒體平臺向廣大網友宣傳南京云錦的歷史淵源、制作工藝以及精美產品,在各大平臺吸引了不少網友的關注和點贊。視頻的表現形式多樣、視覺沖擊力突出,能在短時間內把非遺手藝最美、最吸引人的一面展現出來。非遺文化在新技術、新載體的助力下傳播開來,讓更多人領略到傳統手工藝的魅力。這種傳統與現代的結合,幫助南京云錦進入大眾視野,激發了人們了解學習南京云錦的興趣。通過信息技術,拓寬了非遺文化傳承的途徑⑤。

3 互聯網背景下傳承與推廣之路徑

3.1 利用網絡平臺實現文化產業的增值

現如今,伴隨著互聯網的快速發展,許多傳統手工藝用新媒介來傳播開拓網絡市場。因此,越來越多的非遺文創產品進入了大眾視野,這不僅為非遺傳承人增加了一定的經濟收入,還吸引了更多年輕群體積極主動地加入傳承非物質文化遺產的行列中來。例如,湖北省博物館開設了新浪微博,通過互聯網平臺以風趣幽默的語言向外界宣傳博物館文化。湖北省博物館還開發有多款抓人眼球的文化產品,表現形式活潑,在互聯網上引發大量網友的轉發。除此以外,湖北博物館還通過淘寶對其文創產品進行銷售,不僅提升了自身關注度,還帶來了可觀的經濟收益。

3.2 大力構建非遺文化體驗中心

南京市秦淮非遺體驗館總面積約740平方米,是目前江蘇省面積最大的非遺體驗館。總展陳項目135項,其中被列入人類口頭和非物質文化遺產的42項,被列入國家級、省市區級非遺項目的93項⑥。館內擁有國家級、省級、市區級合作傳承人300人。非遺館集圖文、實物、視聽、手作和交流于一體,體現了“非遺盛宴、古都寶典、活態體驗、多維呈現”的鮮明特色(圖3)。南京市秦淮區致力于把這一非遺體驗中心打造成南京非遺展示展銷中心、互動體驗中心、傳承交流中心、活化利用中心,讓非遺融入生活、成為時尚、帶動產業發展,成為南京的一張特色文化名片。打造“線上+線下”的全新商業模式和“互聯網+非遺”交易平臺,借助線下優勢資源組建“PC+公眾號+小程序+體驗館”四位一體的推廣模式,再與B2C、B2B、O2O等商業模式相結合,滿足人民群眾沉浸式的非遺文化生活體驗。

3.3 推進“互聯網+非遺文化”與時尚品牌相結合

近年來,隨著國潮的流行,越來越多的設計師開始關注傳統文化、傳統美學以及非遺工藝。中國傳統非遺文化元素在時尚領域的存在感與日俱增,獲得了越來越多年輕人的追捧。大量運動品牌、美妝品牌開始進入國潮領域,并從中國傳統文化和手工藝中尋找靈感。隨著國潮時尚的普及和深化,東方傳統美學將再次成為全球時尚產業的關注點,而非遺與潮牌、設計師以及整個國內時尚行業的深度融合,不僅可促進非遺的保護與發展,還將促生中國的高級奢侈品品牌(圖4)。利用互聯網培育非遺新業態、新產業,拓寬對外傳播渠道,讓非遺整體打包面向全國進行宣傳推廣,打造知名品牌,發掘市場價值,實現經濟社會全面、協調和可持續發展⑦。

3.4 開創非物質文化遺產的相關網絡課程,系統教學

南京市非物質文化遺產館(南京市民俗博物館)面向社會公眾,突破傳統線下教學模式,創新設計“南京非遺云課堂”線上教學的互動式教學方法。博物館積極響應號召,依托自身師資力量優勢,創新開展“南京非遺云課堂”公益網絡課,主要從“云教學”“云展覽”“云直播”三方面展開,讓青少年可以隨時隨地網上跟隨非遺傳承人體驗非遺技藝,做出自己的作品,感受傳統文化的獨特魅力。

此外,近幾年南京市非物質文化遺產館和南京30多所學校開展非遺進校園校本課程開發與教學,營造傳統文化氛圍濃郁的校園環境,每年在館內外開展線下教學300多場,參加受益的青少年2萬多人,每周都有博物館的教師教授非遺課,在南京傳統文化推廣方面發揮了重要作用⑧。“非遺云課堂”公益網絡課是博物館開展公共文化數字資源非遺教學的新嘗試,讓學生通過網課普及非遺知識、體驗非遺技藝,愛上傳統文化,增強文化自信。網課受益人數已經大大超過線下課程,并且可無限次免費回放,成為永不落幕的校外“第二課堂”。

4 結論

在互聯網時代下,非遺文化的傳承與推廣不能僅僅局限在線下的模式中,需要利用科技與網絡的手段,結合互聯網多方面的表現形式進行多途徑的傳播,讓非遺更加貼切化、生活化、大眾化,讓大眾走近非遺、感受非遺、了解非遺,增強互動、拉近距離。加強非遺文化與互聯網的有效結合,通過線上與線下、傳統與現代等多模式多手段的融合,促進非遺文化的廣泛傳播,讓非遺“活起來”,讓大眾群體能夠感知到生動且富有活力的非遺文化的千年魅力,提高文化素養,增強文化自信。同時,將非遺文化與文創產品融合起來,發展文化產業,增加文創產品經濟價值,更好助力非遺文化的傳承和推廣,將中華優秀傳統文化推向世界,讓世界人民感知非遺文化的獨特魅力,共享燦爛輝煌的歷史文化,讓璀璨奪目的中華文明成為世界的焦點,延續源遠流長的人類文明,為把我國建設成一個文化強國而不懈奮斗。

注釋

①國務院辦公廳.國務院辦公廳關于加強我國非物質文化遺產保護工作的意見[J].云南政報,2005(8):[頁碼不詳].

②孔慶婷.“互聯網+”視域下非遺文化傳承模式探索[C]//華教創新(北京)文化傳媒有限公司.2020年南國博覽學術研討會論文集(一).北京:中國環球文化出版社,2020:121-125.

③于佳桐.新時代非遺的發展困境分析與保護探究:以四川新繁棕編為例[J].文化產業,2022(22):129-131.

④高雪,楊雨同.“互聯網+”2.0模式下非遺文化傳承的實踐研究:以河北省阜城縣剪紙藝術為例[J].工藝設計,2021(22):69-71.

⑤劉淼.“云游非遺·影像展”:以現代傳播方式踐行活態傳承理念[J].人文科學,2020(10):12-14.

⑥李子俊.文化賦能,老牌景區勁吹古韻新風[N].南京日報,2022-01-21(A09).

⑦鄭文昭,梁媛.基于“互聯網+”交易平臺的寧夏“非遺”產品市場開發策略探究:以隆德縣為例[J].商訊,2022(19):17-20.

⑧[佚名].南京云錦是個“非遺”孵化器[N].南京日報,2020-03-13(A09).