“云導學”教學模式下班會課新嘗試

張琴

**本文作文還有吳倚喬(合肥實驗學校)、席鵬(合肥實驗學校)、李冬鵬(合肥師范學院)。

摘要:將優秀的中華文化傳承下去是教師不可推卸的責任。本文運用線上、線下相結合的“云導學”教學模式,在班會課上引導小學生學習、探討“過年”背后的歷史故事和文化內涵。線上+線下教學模式的實施,極大地拓展了教學內容,提高了學生參與度,使學生的學習主動性得到加強,充分體現了以生為本的教學理念,提升了學生民族文化的認同度及自豪感,教學目標達成度高。

關鍵詞:“云導學”模式 班會課 “年”文化

黨的十八大以來,習近平總書記反復強調要堅定文化自信。目前社會上存在著一定程度的崇洋媚外不良思潮,認為衣食住行等都是外國的好。一些學生受年齡影響,對各種歷史的和現實的、本土的和外來的、進步的和落后的、積極的和頹廢的文化缺乏正確認知,對中國傳統文化了解不足、認同感降低。正確的人生觀、價值觀需要在小學階段就開始進行合理的引導、培養,所以感受中華文化的力量,培養學生熱愛中華文化的情感,增強學生對民族文化的自尊心、自信心和自豪感勢在必行。鑒于此我們決定開設有關中華傳統文化的系列班會課。

一、線上預備

(一)問卷調查,確定上課內容

中國傳統文化內容十分豐富。在網絡的幫助下,我們可以比較容易地選取學生最感興趣的內容進行教學。課前,我們通過問卷星App發布問卷,收集學生最感興趣的跟中國傳統文化相關的內容。全班46位同學都參與了調查。在漢字文化、茶文化、陶瓷文化、節日文化中,節日文化是學生提及最多的,占到了總數的83.4%。這一調查結果讓我們真實地了解到學生在傳統文化方面的興趣點,為班會課的順利開展打下良好的基礎。在選定中國傳統節日為班會課的主題后,我們再次針對主題進行問卷調查,找出學生最想要了解的內容。經過小組討論,學生確定了以下幾個中國傳統節日:春節、清明節、端午節、中秋節、七夕節、重陽節。接著通過問卷調查和小組線上討論,超過半數以上的學生表示他們最想知道的是有關春節的傳統文化。結合線上問卷和小組討論的結果,本著以學生為本的原則,我們決定以“年”文化作為本節課的授課重點。

(二)進行質疑,提升自學能力

線上預備的第二步是針對具體學習內容和待解決的問題進行商討確定。春節不同于其他節日,跨度較長,經過線上小組討論和投票,學生們決定以時間為主線,共同去探尋從除夕到初一這一段時間里有關春節的習俗和背后的文化意蘊。

在小組討論中,老師帶領學生一起商定了以下三個問題:一是除夕到初一這段時間有哪些春節習俗,二是這些習俗背后有著怎樣的故事,三是這些習俗中蘊含著哪些中華傳統文化。對于第一個問題,大多數學生知道的內容是相似的,如貼春聯、貼窗花、吃團圓飯、守歲、放鞭炮、拜年等。學生對春聯在內容和形式上的講究,年夜飯中每道菜的寓意,為什么要守歲和放鞭炮,應該怎樣拜年等充滿好奇。有些問題他們可以通過翻看書籍或者上網找到部分答案。至于習俗背后的故事,根據線上學生的反饋,我們發現只有少部分學生略知一二。但是,學生對故事和傳說表現出很強的興趣。第三個問題是課堂討論的重點。我們希望學生在探討完前兩個問題后,能夠找到第三個問題的答案。

(三)查閱資料,準備上課活動

根據上述的三個問題,教師讓學生四人一組認領一到兩項任務。六年級的學生有一定的自學能力,能夠利用互聯網或學校圖書館查閱相關資料。小組組長負責對每個組員查閱的資料進行整理。在上課前,教師對每個小組的預習情況進行了大概了解。對于課前大家提出的疑難點,每個小組在查閱相關資料后都有所了解,這為后面的授課打下基礎。課前還有兩個學過書法的同學提議:能否讓他們把自己寫的春聯拿到班級來展示。筆者欣然應允。因為這可以讓學生充分感受春聯的內容、形式,激發學生對書法的興趣,同時也給了學生展示自我的機會,使學生愿意參與到課堂教學中。

二、線下授課

根據以時間軸為主線的原則,我們確定貼春聯、貼福、吃團圓飯、守歲、拜年等主要環節,并依次進行探討學習。

首先是貼春聯、貼福。因為學生在課前精心準備過,在介紹春聯這一內容時,筆者首先邀請兩位學生向大家展示他們的書法作品,并通過兩幅春聯引導學生探討春聯的別稱、形式,書寫的形式以及文字的內涵及寓意。學生根據自己掌握的語文知識和生活經驗,說出春聯對仗工整,寓意著對未來的美好期盼等。之后,第一組(任務是找尋有關春聯的資料)學生對春聯的故事和寓意進行總結講解,現場還有學生通過平板電腦搜索信息,對不完善的地方進行補充。接著,教師還引導學生欣賞春聯,感受中華書法藝術之美。

在講到吃團圓飯時,教師首先拋出問題:“你家年夜飯的餐桌上一定會出現哪些菜肴呢?”學生爭先恐后地舉手,說出了各種各樣的菜肴,提及最多的是魚和餃子。魚意味著年年有余,這幾乎所有學生都知道,但對為什么要吃餃子學生們不甚清楚,少數學生能夠答到餃子的形狀像元寶,寓意招財進寶。此時我們請第二組(任務是找尋團圓飯的資料)學生對這一習俗進行相應的補充講解,說明過年吃餃子的原因、餃子形狀的寓意。為了更直觀地介紹餃子,學生在課上還分享了餃子的圖片和包餃子的視頻。小組展示時學生還提及,在宋代交子就是銀票,代表財富,所以有了更歲交子一說,一家人圍在一起包餃子又寓意團圓美滿。接著教師引導學生了解,不僅在除夕吃餃子,在元宵節、冬至也會吃餃子,因為這是一件吉利的事情。在課前線上預備小組討論中,成員因為年齡和眼界的限制,搜集資料時難免有遺漏和困惑,這就需要老師在課堂上予以答疑解惑。

在了解完年夜飯的菜肴后,有學生提問:為什么過年時遠在外地的人們都要趕回家吃年夜飯,這背后有什么特殊的文化意蘊嗎?有學生回答:吃年夜飯是希望闔家團圓。教師進一步對學生進行引導,通過播放事先準備的一家人其樂融融地在一起吃團圓飯的視頻啟發學生,使學生感受團圓背后蘊含的那一份血濃于水的親情,吃年夜飯體現人們對親情的重視,以及對來年的美好期待。

然后是守歲。有關年獸和守歲背后的傳說,多數學生都不知道。第三組學生推選代表上臺講述有關內容,其他小組成員進行修正和補充。第三組代表用充滿兒童化的語言,加上自己的表情和動作,講述“年”“歲”的故事,之后還分享了自己的思考:“年”“歲”是不存在的,是古代人的幻想,相關習俗寄托著人們對新年美好的期待。在學生講故事的過程中,其他學生也跟著模仿,調動了多重感官參與,對知識點的理解更加深刻。

在講解拜年時老師首先拋出問題:“孩子們,你們會拜年嗎?”學生異口同聲地說:“會拜年。”老師讓孩子們試試,他們參與的積極性很高。在他們互相拜年的過程中,教師利用手機拍下視頻上傳至電腦,方便學生查看。學生拜完年后,教師再次提問學生:“同學們,你們剛才拜年的姿勢都對嗎?”學生觀看上傳的視頻,議論紛紛。趁熱打鐵,第四組(任務是查閱拜年相關習俗)學生分享了他們查閱的資料,其中有口述,也有視頻。在分享的過程中,學生通過模仿,學會了如何拜年。這時有學生希望能夠上講臺給全班同學拜個年,當學生說祝福語“恭喜發財,紅包拿來”時,全班笑作一團。有學生立即指出,壓歲錢應該是在向長輩拜年時才有的,在這里不合適。臺上的學生聽后,修改了自己的祝福語。這一生成性的錯誤讓學生對如何正確拜年印象更深刻了。這一環節,教師起到的是穿針引線的作用。由學生對拜年的理解引出問題,通過小組討論、觀看視頻、講解、實際操作等方式明確正確做法,多次場景模擬,環環相扣,讓學生沉浸其中,發揮了主觀能動性,課堂教學事半功倍。

這樣的課堂擺脫了以往師說生聽的傳統模式,學生成為課堂活動的組織者和參與者,學生的能力在這一過程中得到了提高。

三、交流反饋,全班討論提升

在大家一起梳理了從年三十到初一的各種習俗后,學生對春節的節日文化有了一定的了解。因為春節跨越時間長、活動多,所以老師向學生提出問題:“你們知道春節期間還有哪些重要的日子嗎?在這些重要的日子里人們又是怎樣慶祝的呢?”學生踴躍發言,其中提及較多的是以下幾個習俗:臘月初八喝臘八粥,臘月二十三慶賀小年祭灶王,大年初二一家人去外公外婆家拜年,正月初五迎財神,正月十五元宵節以及二月二龍抬頭。對于這些慶祝活動背后的文化意蘊,學生還不清楚,這為課后的線上學習提供了方向。

在本次班會課接近尾聲時,教師布置了任務,讓學生不僅搜集有關過年的習俗,還查閱其他的傳統節日的相關資料,同時希望學生能夠關注到其他傳統文化,如茶文化、漢字文化、陶瓷文化等。

四、線上延伸

(一)以教促學,線上研討拓展

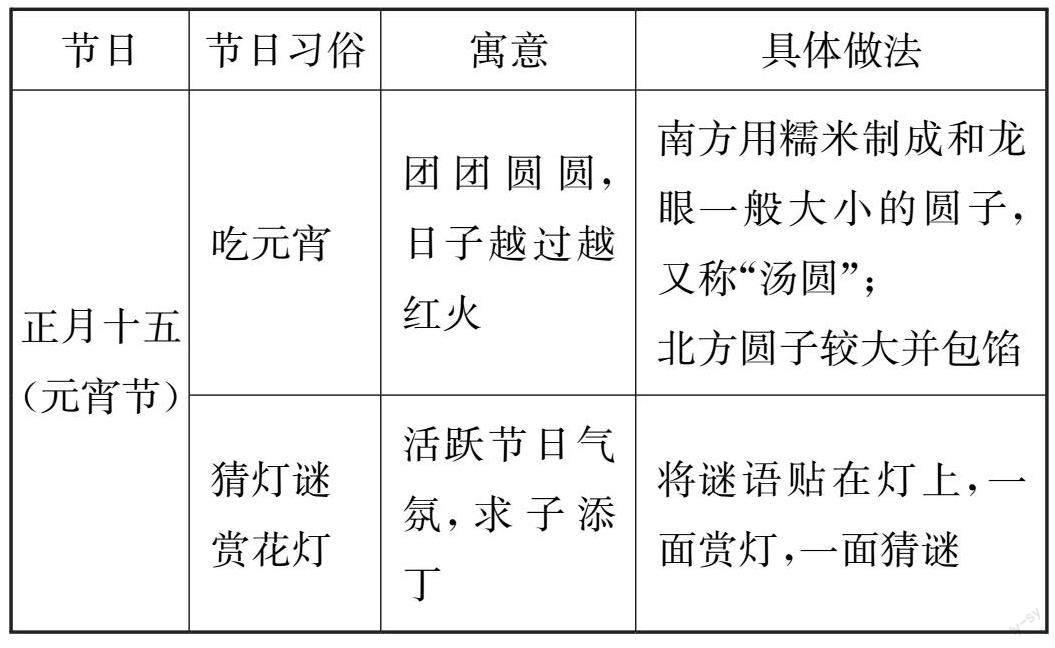

針對過年習俗,課后老師在線上按時間順序發布任務,小組自行選擇。任務是探究以下幾個問題:選擇什么節日?在這一天中有哪些習俗?這些習俗背后有著怎樣的意蘊?小組商討后領取線上任務,經過合作探究之后線上提交。其中有一個小組的表格令人印象深刻,如下所示。

教師予以線上指導。首先要予以肯定,肯定學生能夠運用課上學習到的方法,主動探究習俗背后的文化內涵并加入自己的思考,有很大的進步。同時也提出了改進建議,希望他們關注元宵節的其他習俗,如舞龍舞獅、走百病等。學生得到鼓勵后學習勁頭更足了,紛紛反饋:這樣的線上指導更有針對性也更有效,他們喜歡這樣的方式。

(二)以點帶面,幫助學生習得方法

中華傳統文化除了節日文化,還有茶文化、漢字文化等。在后續的線上研討環節,有小組搜集了他們感興趣的其他傳統文化。因為線上答卷的及時反饋功能,老師能看到每個學生的思考過程。當出現“為什么要弘揚茶文化”這一問題時,不少學生回答是因為茶水好喝。這里就需要老師介入,引導學生探究喝茶的好處。學生思維活躍起來,通過線上查找信息,有的回答喝茶能夠使人提神,保持頭腦清醒;有的回答茶中富含多種微量元素,喝茶有益于身體健康……學生的回答五花八門,但都有一定道理。老師順勢將學生的答案進行了整理并指出,正是因為茶葉有這么多的好處,所以我們才要去發揚茶文化。同時,教師還可以提醒學生從制茶工藝、茶葉種類、茶道文化等方面去挖掘他們感興趣的內容,抽象的課程在一次次思維碰撞的過程中變得更加具體生動。

結語

這一節以“年”文化為主題的班會課,采用線上+線下+線上的授課方式。學生不僅是聆聽者,也參與了課堂環節的設計。課前學生結合線上資源選擇上課內容進行預習,拓展了這一節班會課的廣度。授課環節學生經過小組交流,及時尋找課堂上產生的新問題的答案。因課堂學習時間有限,來不及解決的問題,學生課后通過線上、線下多種方式予以解決。這樣的授課方式發揮了學生的主體作用,使課堂不再局限于四十分鐘,加強了課堂教學的互動性、趣味性、探究性,為學生習得知識、提升能力打下良好基礎。

參考文獻:

[1]李春曉.談傳統節日對于增強民族文化自信的現實意義及路徑[J].遼寧師專學報(社會科學版),2018(4):37-39.

[2]錢玉婷.整合學習資源提高文化自信——以統編版三年級下冊綜合性學習《中華傳統節日》為例[J].學苑教育,2021(20):87-88.

[3]李光華.傳統節日儀式的缺失與文化自信的重塑——兼談春節及圣誕節儀式[J].海外英語,2019(8):224-225.

責任編輯:黃大燦