把握文本特質,建構散文閱讀教學的視野與縱深

于小娟

摘 要:散文題材豐富,類型多樣,情感真摯,使之成為應用廣泛、讀者眾多的一種文體。在初中階段的散文閱讀教學中,通過準確把握文本特質,借助比較閱讀和相關思維工具等,能夠幫助學生打開閱讀視野,探究文本縱深處的奧秘,從而將感性的閱讀體驗進行深化和理性化,促進學生散文閱讀思維圖式的建構和語文核心素養的提升。

關鍵詞:散文閱讀教學;文本特質;思維圖式

散文是文學世界一道獨特的風景。其取材之廣泛,可謂海納百川,無所不容;其形式之自由,又如萬花照海,各具風姿;其語言之精致細膩,又常常動人心扉,觸發共鳴;其情感之豐富曲折,幽微細膩處,更是耐人尋味,引人遐想。散文作為一種個性鮮明而又具有廣義文體內涵的文學體式,在教學中亦呈現出不計其數的散文教學形態。區別于一般的個體日常閱讀,語文課程的重要任務是帶領學生從“閱讀”走向“會讀”,進而以新的姿態回到“閱讀”,如此推進或螺旋式上升。然而,正因散文體式的豐富多變,也給散文閱讀教學帶來諸多挑戰。在此過程中,散文閱讀教學中,側重單篇解析,淡化文體樣式,重答題能力培養,輕語文素養提升的類似現象時有發生,由此造成散文閱讀教學效率低下,學生散文閱讀能力薄弱等問題。《義務教育語文課程標準(2022年版)》指出,語文教學應使學生“在閱讀中了解敘述、描寫、說明、議論、抒情等表達方式,能區分寫實作品與虛構作品,了解詩歌、散文、小說、戲劇等文學樣式”。這意味著在語文教學中,文體知識的融入、文體意識及類型文體閱讀知識、閱讀策略的習得等,乃語文教學中的重要目標。基于此,本文試圖借助“圖式”理論,以文本特質為出發點,以散文之類型文本閱讀圖式的建構為途徑,進一步探索散文閱讀教學中語文核心素養培養的思路與策略。

一、“圖式”理論與文本特質分析

“圖式”為建構主義理論的核心概念。建構主義認為,“人類關于外部世界的經驗或圖景,并不是真實的客觀世界的全部反映,而是基于認知主體內部既有的認知結構,并用有意無意創造出的一套符號系統自己建構出來的”。圖式“是認知活動中的中介物,主體通過圖式與外界環境形成同化、順應作用,認識就會產生”。圖式的產生是主體內部和外部環境相互作用的結果。對于語文學習,張秋玲教授曾指出:“語文學習的本質是借助顯性的語言規律與言語結果,培養與發展學生隱性的言語思維。”因而,幫助學生在語文學習的過程中建構起相應的認知圖式,是語文教學的使命之一。

就散文這一文體來說,盡管風格多樣,但大體來說常見的主要有四種類型:寫人記事類、托物言志類、哲理類和寫景抒情類。具體到現行統編版初中語文,幾乎在每一階段學生都能接觸到選入教材的文質兼美的散文作品。通過散文閱讀教學真正提升學生的散文閱讀能力,是語文教師的重要課題。以《背影》為例,這是一篇十分經典的寫人記事散文。文章選擇“背影”這一精巧的切入點,表現了父愛與親情這一崇高的主題,兼及對身為子女的“我”之心靈成長的刻畫,在父親的背影和“我”的情感流動中,雙線交織,完成對主題的表達。而在情感表達方面,本文表意含蓄,大多借助不同時期“我”之視角的參照對比來實現。文章語言樸素勻凈而典雅細膩,呼應了文本細膩真摯的情感表達,體現了文本內容與形式的統一。而《白楊禮贊》則體現出作為托物言志散文的典型特征,在對白楊樹這一西北高原典型植物的描寫中,對之進行了形神兼具的刻畫,使之上升到“意象”的高度,承載起對質樸偉岸的西北人民的象征意義。文章以層層推進的方式,構筑起象征藝術的深刻表達。與此相應,文章語言緊湊有力,直抒胸臆,與所歌頌對象白楊樹若有神似。基于《背影》與《白楊禮贊》這類經典散文的文本特質,教師需要在眾多可供選擇的文本教學價值中精選一二,深入教學實踐,從而引領學生走進文本,有效實現這一類文體的閱讀圖式建構,亦即以“類型”為本,做到“學文識類”,舉一反三,觸類旁通。

二、教學策略與閱讀圖式建構

(一)透視文本焦點

對于散文,初中學生已有一定的文體知識和閱讀積累,但大多局限于“形散而神不散”等標簽式、表層化認知。鑒于散文文質兼美、內涵豐富等特點,教師在進行散文教學時,選擇適當的閱讀切入點,從而勾連起學生感性的閱讀體驗,并引發深入的理性思考和認知就顯得至關重要。散文“散”在何處?如何“匯聚”?這一基本問題看似傳統,卻在引領學生從感性的“地表”,抵達思維的“云端”中起著重要的聯結作用。

例如,《背影》一文,教師便可以文章標題作為閱讀教學的思維切入點,引導學生聚焦文本的核心意象“背影”,設計如下層級問題助推和啟發:

問題1:通讀全文后,你對本文主旨的初步理解中,有哪些關鍵詞?

學生:愛;父愛;親情。

問題2:寫父愛、親情,為什么卻要以“背影”為題?“背影”這個題目能夠表現主題嗎?

學生:“背影”是文章的線索;能表現,父親買橘子的背影,體現父愛。

問題3:作為線索的“背影”是如何貫穿文章始終的?出現了幾次?每一次出現的場景和表現的情感一樣嗎?聚焦“背影”,細讀課文并思考。

通過以上層級問題和教學片斷節選,可以看到,從對文章“寫了什么”的整體把握,到文章是“怎么寫”的沉思,需要教師立足學情,以問促思,從散文散漫的整體中,尋找其“神聚”的落腳點,進而統領起閱讀教學的思維鏈條。

(二)巧借思維工具

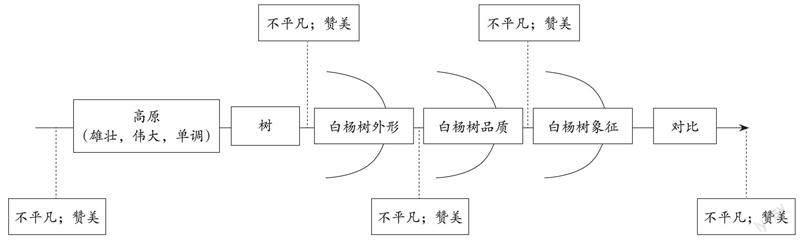

語文是言語思維的學習,大量且深入的閱讀、分析、涵詠、體味、寫作等實踐活動,建構起學生內在言語思維成長的基礎。閱讀教學中,如果借助適當的思維工具,則能有效地將顯性的文本信息與隱性的言語信息加工過程進行融合,從而大大提高學生理解和把握文本內涵的效率。例如,在《白楊禮贊》一文的教學中,可以借助魚骨圖,對文本內容進行梳理提煉:

通過上圖,可以清晰直觀地再現出《白楊禮贊》一文,作為典型的托物言志散文之基本思路與情感脈絡,同時能夠對文中反復出現的詞句進行一目了然的洞悉,感受文章層次井然、環環相扣的寫作思路的同時,也深刻體會到作者逐漸強烈的思想情感。思維工具的引入,不但能夠幫助提高此一類型散文文本的教學效率,也有助于潛移默化學生的認知方式和策略,更好地建立起一種類型的文本閱讀圖式。

(三)聯類鞏固提升

教材選入的文本,大多體現出題材的典型性和鮮明的文體特征,其教學功能的良好實現,不僅需要教師引領下的課堂教學,還需要在“教—學—評”一體化的指導思想下,指導學生自主進行后續的閱讀實踐,從而對閱讀教學效果進行跟蹤反饋與調整優化。例如,學完《背影》一文,可設置如下閱讀任務供學生進行課后訓練:

閱讀包利民《二兩年光,一壺老酒》一文,選擇你喜歡的思維工具,如時間軸、九宮格、魚骨圖等,展示文章的寫作思路,并從文章結構、思想情感、語言等角度任選其一,寫下100至200字的閱讀思考。

以上閱讀訓練,在承續前文透視文本焦點、巧借思維工具的基礎上,增加了文本本身的閱讀難度,對學生而言既是獨立探索的嘗試,也是叩問未知的挑戰,體現的是基礎性和層級性的結合。

三、小結

散文因其具體文本特質之不同,教師在散文閱讀教學中也各有取舍。限于篇幅,本文較少涉及散文教學中的語言品味。但無論散文教學的哪一方面,尋找“便于上升為規則”的教學價值定位,幫助學生建立起類型文本閱讀圖式,從而“可以遷移、用于理解同一類文章、同一種語言現象”,應是教師不變的追求。

參考文獻:

[1]張亞一.文學閱讀圖式的“內化—外化”雙向建構——基于皮亞杰圖式理論的研究[D].西安:西北大學,2021.

[2]張秋玲.語文課程核心價值的審辨[J].課程·教材·教法,2018(01).

[3]鄭桂華.語文教學的反思與建構[M].北京:商務印書館,2012.