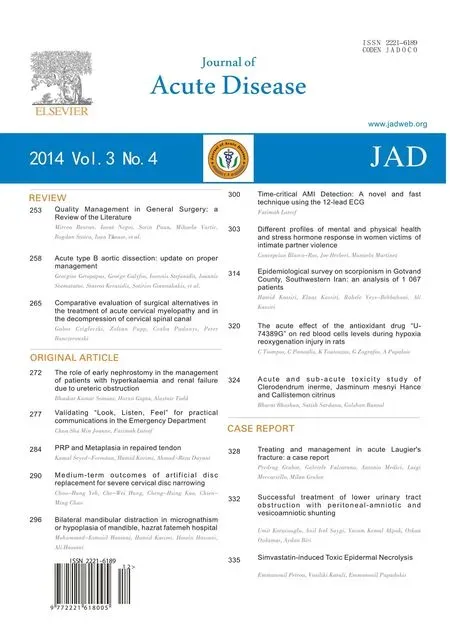

Journal of Acute Disease

- Medium-term outcomes of artificial disc replacement for severe cervical disc narrowing

- Bilateral mandibular distraction in micrognathism or hypoplasia of mandible, hazrat fatemeh hospital

- Different profiles of mental and physical health and stress hormone response in women victims of intimate partner violence

- Quality management in general surgery: a review of the literature

- Epidemiological survey on scorpionism in Gotvand County, Southwestern Iran: an analysis of 1 067 patients

- Acute type B aortic dissection: update on proper management

- The acute effect of the antioxidant drug “U-74389G” on red blood cells levels during hypoxia reoxygenation injury in rats

- Acute and sub-acute toxicity study of Clerodendrum inerme, Jasminum mesnyi Hance and Callistemon citrinus

- Time-critical AMI Detection: A novel and fast technique using the 12-lead ECG

- Comparative evaluation of surgical alternatives in the treatment of acute cervical myelopathy and in the decompression of cervical spinal canal

- Treating and management in acute Laugier's fracture: a case report

- Successful treatment of lower urinary tract obstruction with peritonealamniotic and vesicoamniotic shunting

- Simvastatin-induced Toxic Epidermal Necrolysis

- The role of early nephrostomy in the management of patients with hyperkalaemia and renal failure due to ureteric obstruction

- Validating “Look, Listen, Feel” for practical communications in the Emergency Department

- PRP and Metaplasia in repaired tendon