公司社會責任影響企業價值的實證研究

趙建輝

摘要:履行社會責任,實現企業經濟價值與社會價值的有機統一,已成為數字經濟時代企業追求的目標與行動戰略,但是企業社會責任表現的價值提升作用依然有待探索。本文基于信息不對稱理論以及利益相關者理論,以2015—2019年滬深兩市信息技術行業上市公司為研究樣本,實證檢驗了履行社會責任對企業價值的影響。研究表明,信息技術行業上市公司履行社會責任能夠提高企業價值,而研發創新是企業社會責任推動其價值提高的中間渠道。進一步研究表明,非國有企業以及非兩職合一企業履行社會責任對企業價值的提升更顯著;管理層持股、股權集中度以及機構持股在社會責任履行對企業價值的影響中具有正向調節作用。

關鍵詞:信息技術;社會責任;企業價值;異質性;股權結構

中圖分類號:F239? ? ? ? 文獻標識碼: A? ? ? ? 文章編號:1007-0753(2023)05-0003-12

一、引言

企業社會責任是否影響企業價值是理論界與實務界都極為關注的議題。企業社會責任(Corporate-social responsibility,簡稱CSR)基于利益相關者均衡理念,強調“企業公民”身份,是經濟、法律、道德及慈善等責任的統一。企業履行社會責任是提升企業競爭力與生命力的必然要求,也是協調經濟發展、生態文明以及社會和諧的重要推手,而社會責任報告則是企業向利益相關者傳遞其社會責任履行情況的重要載體。

當前,數字經濟正成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量。數字經濟的核心要素是數據資源(高星和李麥收,2023),主要載體是現代信息網絡,而信息通信技術的融合應用以及全要素數字化轉型是其重要的推動力。信息技術業已成為經濟發展以及社會再生產的基礎性、戰略性產業,也是其他高新技術產業的核心驅動力。信息技術產業的發展有利于大幅降低能源消耗與交易成本,對我國實現資源節約、保護環境、可持續發展的內涵集約式增長具有重要推動作用。因此,信息技術產業與數字經濟轉型息息相關。隨著政府、上交所及深交所的大力推動,企業社會責任報告的披露正經歷自愿—鼓勵—部分強制的過程,未來上市公司全面發布社會責任報告已是大勢所趨。通過企業社會責任報告,以投資者為代表的利益相關者可以評價企業在促進環保、遵守法規以及推動經濟發展等方面的表現,企業社會責任報告已日益成為投資者衡量企業發展前景及質量的重要標準,也是影響其投資決策的重要依據。在履行社會責任及披露社會責任信息越來越具有“剛性”約束的背景下,信息技術行業企業的社會責任表現是否會對其企業價值產生影響,成了數字經濟時代要思考的重要問題之一。

二、文獻回顧以及評述

早在1923年,美國學者Sheldon就提出了管理者應具有社會責任的思想,倡導企業要對社區以及勞工負責。但其是否是“企業社會責任”概念的提出者,尚未得到學術界認同。從既有企業社會責任研究文獻來看,學者們主要從其產生的經濟后果維度進行研究。目前學術界對于企業披露社會責任信息產生的經濟后果存在兩種截然相反的觀點。部分學者認為,如果企業在環保、慈善、捐贈等非財務領域表現優秀,則其從事盈余管理的可能性相對較小。因此,發布企業社會責任報告的企業,其財務報告質量更高(劉華等,2016)。然而,也有一部分學者基于“粉飾理論”,認為社會責任報告是企業偽裝成“企業好公民”的一種工具。企業披露的社會責任信息不僅無法改善其財務信息質量,反而增加了其進行盈余管理的動機。還有學者認為,企業社會責任報告可以顯著發揮對企業聲譽的正向作用,但其監管風險、合法性風險以及聲譽風險都會增加(Li 等,2017),其財務報告質量相對較差,造成社會責任表現與財務報告質量背離。由以上學者研究結論可以看出,企業真實披露社會責任信息在一定程度上有助于提高其財務報告質量,但部分企業存在社會責任信息粉飾行為,這類企業治理環境較差,財務報告質量相對較差。

學者們基本認同企業披露社會責任報告能夠在市場上發揮“信號效應”,有助于改善企業的經營能力、盈利能力以及降低企業風險水平等,從而促進企業價值提升。研究發現,披露社會責任信息可以使企業樹立“企業好公民”形象(Deegan 等,2000),有助于提升和維護企業聲譽,提高社會公眾對企業產品的認同感,進而獲得因履行社會責任帶來的競爭優勢,促進企業價值提升。部分學者認為,履行社會責任所獲得的品牌效應通過增加無形資產使企業獲得長期競爭優勢(Antunovich 等,2000)。基于社會影響假說的學者認為,企業履行社會責任展示了良好的社會形象,可以傳遞企業盈余管理程度及潛在風險較低的信號(王建玲和常鈺苑,2021),能夠吸引潛在的投資者,使企業獲得比較有利的融資條件而促進價值提升。部分學者基于利益相關者理論,認為企業通過履行社會責任實現了利益相關者價值共享,有助于提升企業風險承擔能力(薛姣,2021)以及減少未來的不確定性,對非效率投資產生負向影響(楊淼和陳艷,2022),進而促進公司價值增長。但部分學者實證研究發現,企業承擔社會責任意味著經濟利益的流出,二者之間是負相關關系,即企業承擔的社會責任越多,資源流出越多,企業價值越低(李正,2006;涂紅和鄭淏,2018)。

綜上,既有研究對于企業履行社會責任的經濟后果并未達成一致,但大多數學者的研究結論認為企業履行社會責任有助于其取得更好的經營業績,通過滿足利益相關者的訴求,提升企業的社會認同感,獲得稅收、利率等政策支持,促進企業價值提升。然而,不同的經濟社會發展水平、制度、文化以及市場化進程等都會對企業履行社會責任產生影響,基于西方成熟資本市場數據得到的結論不一定適用于我國的新興資本市場。且不同行業所履行的社會責任也具有較大的差異,基于全體行業樣本得出的結論未必適用于各細分行業。但是,現有文獻對行業差異的關注較少,不多的研究文獻基本集中于房地產業以及銀行業,鮮有文獻針對信息技術行業進行細致研究分析。針對上述問題,本文以信息技術行業為切入點,以2015—2019年滬深兩市信息技術行業上市公司為樣本,從產權性質、公司治理(兩職合一)以及股權結構等方面入手,系統研究信息技術類上市公司社會責任表現對其價值的影響。

本文的貢獻主要體現在三個方面:第一,聚焦信息技術行業上市公司社會責任與企業價值之間的因果關系,豐富了企業社會責任經濟后果的研究文獻。第二,為相關部門設計和制訂企業社會責任的政策法規提供了決策參考。第三,實證檢驗了信息技術類企業履行社會責任的價值創造效應,對促進企業健康發展以及數字經濟順利轉型提供了理論研究和實證支持。

三、理論分析與研究假設

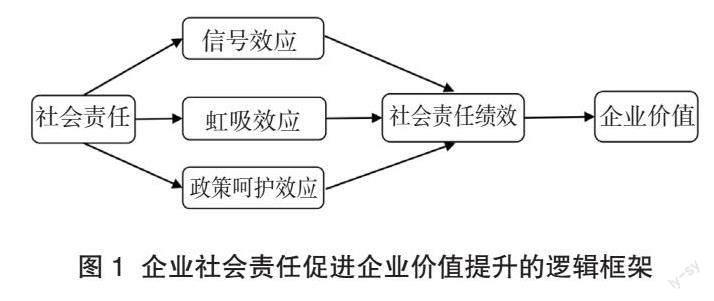

(一)信息技術行業企業履行社會責任對企業價值的影響

企業成立的目標是生存、發展以及為股東創造財富,而實現這一目標的核心就是可持續發展,其中企業價值是否穩定增長是可持續發展的一個關鍵衡量指標。既有文獻表明,披露企業社會責任報告可通過“溝通效應”降低公司與利益相關者的信息不對稱;同時在市場上發揮“信號效應”,改善企業的經營能力、盈利能力以及降低企業風險水平等,從而促進企業價值提升。信息技術類企業是國民經濟發展的新動力,處于社會公眾關注的焦點,具有一定的行業引領作用。這類企業對社會責任的積極履行具有振奮人心、增強公眾民族自信的作用,再通過現代媒體的放大功能,可以賦予企業更多的輿論支持,從而帶動企業聲譽提升,實現社會責任加倍的“信號效應”。

企業履行社會責任能夠向外界展示良好的企業形象,有利于獲得社會公眾的認同感,吸引企業發展所必備的人才、資本以及市場資源,發揮社會責任的“虹吸效應”。一方面,信息技術企業積極履行社會責任意味著其承擔了更高的道德使命,會吸引具有社會責任情懷的高素質創新人才,有助力于提高企業的產品創新能力,提升財務績效(李茜等,2022)和企業價值。同時,也會增加潛在投資者對企業的信心,為其奠定潛在融資基礎,助力企業實現長期可持續發展。另一方面,富有社會責任情懷的個體也更愿意購買履行社會責任企業的產品,從而帶動產品銷售額提升,顯著提高其產品市場表現(蔣德權和藍夢,2021;李浩,2023),進而改善企業盈利狀況,提升企業價值。

此外,作為經濟轉型及高質量發展的核心驅動行業,信息技術類企業履行社會責任也是企業融入經濟大環境的體現,是企業對外展示其與政策步調一致的“亮麗名片”,有助于獲得政府部門的肯定,從而獲得稅收優惠、利率優惠等“政策呵護”,降低企業經營成本,促進企業價值提升。因此,信息技術類企業有動力積極履行社會責任,增加以企業社會責任報告為載體的非財務信息披露,提升社會責任績效,促進企業價值提升。

鑒于以上分析,提出以下研究假設:

假設1:在其他條件不變的情況下,信息技術類上市公司履行社會責任可促進其價值提升。

(二)信息技術行業企業履行社會責任影響企業價值的具體機制

創新是信息技術企業獲得核心競爭力的關鍵資源,是信息技術企業價值創造的根本。一方面,研發創新可以給信息技術企業帶來持續的競爭優勢,使企業賺取技術創新帶來的壟斷利潤;另一方面,研發創新還可實現一定程度的成本壓降,使企業獲得成本優勢帶來的效益提升。通過上述分析可知,信息技術企業履行社會責任能夠帶來良好的社會聲譽,增強利益相關者對企業的信心,幫助企業獲得競爭優勢,這為企業夯實了創新的經濟基礎,幫助企業整合內外部資源,從而提升創新動力,加大創新投入,而研發創新帶來的技術壟斷利潤以及成本壓降為信息技術企業價值的提升奠定了堅實的基礎。因此,本文認為研發創新是社會責任影響企業價值的中介路徑。

鑒于以上分析,提出以下研究假設:

假設2:研發創新是信息技術類上市公司履行社會責任影響企業價值的中介路徑。

四、研究設計

(一)樣本選取及數據來源

鑒于2020年新冠肺炎疫情全面暴發,為消除這一影響,本文選取2015—2019年滬深兩市信息技術行業上市公司為研究樣本,剔除ST及ST*的企業29家、社會責任報告披露年份不全的企業191家以及2015年之后成立的企業111家,共得到450家上市公司,5年數據合計2 250個樣本。為了提高數據的可靠性及準確性,對解釋變量有缺失值的樣本予以剔除。為控制極值的影響,對選取的樣本中部分連續變量執行了1%以下以及99%以上分位數縮尾處理(WINSORIZE)。本文所用數據來源于WIND數據庫、國泰安數據庫、和訊網、商道縱橫網站及證監會網站等。

(二)變量定義

1. 被解釋變量

被解釋變量為企業價值,參考既有文獻(王琳璘等,2022),為消除量綱影響,以托賓Q值的對數(LNQ)表示。

2.解釋變量

本文將企業社會責任表現(CSR)作為解釋變量。鑒于和訊網對上市公司的社會責任履行狀況進行了全面評價,從股東責任履行、員工責任履行、供應鏈責任履行、環境責任履行和社會責任履行五個維度進行考察,考察內容相對全面,采用和訊網評分對企業社會責任表現進行度量。

3.控制變量

本文選取影響企業價值的財務指標作為控制變量,參考既有文獻,選取以下控制變量:企業規模(LNA),用總資產對數進行衡量;盈利能力(ROE),用凈資產收益率進行衡量;成長能力(FAGR),用固定資產擴張率進行衡量;運營能力(TAT),用總資產周轉率進行衡量;財務杠桿(LEV),用資產負債率進行衡量;財務信息質量(AO),用審計意見類型進行衡量。此外,還控制了年份(YEAR)虛擬變量。

(三)模型設計

根據前文理論分析、研究假設及實證目的,構建實證模型(1),用于檢驗信息技術行業上市公司社會責任表現與企業價值之間的關系。

其中,LNQ 代表信息技術類上市公司的企業價值;CSR代表信息技術類上市公司的企業社會責任表現;CVi代表控制變量;ε為殘差項。如果CSR的回歸系數為正且顯著,則說明社會責任履行情況良好的信息技術類上市公司,其企業價值更高。

為檢驗假設2,構建如下中介效應模型:

其中,RDR表示中介變量研發創新,該變量以企業研發投入金額占營業收入的百分比來衡量,該值越大,表明研發創新投入越多。

五、實證結果及分析

(一)統計分析

從表2可以看出,LNQ均值為5.524 6,最大值為7.455 0,最小值為3.663 3,差距非常大,為實證研究提供了較好的基礎。CSR的均值為20.919 1,最大值為67.130 0,最小值為-4.810 0,表示信息技術類上市公司社會責任表現存在較大差異,有利于進一步研究。

(二)實證分析

1.相關性分析

表3列示了主要變量間的相關性系數, CSR與LNQ的相關系數為0.142,在1%的水平下顯著,初步說明信息技術類上市公司的企業社會責任表現與其企業價值之間呈正相關關系。解釋變量ROE與CSR之間的相關系數為0.534,其余解釋變量之間的相關系數均未超過0.5,說明模型中解釋變量間的多重共線性問題并不嚴重,可以進行實證檢驗。

2.基準回歸結果

表4報告了基準模型的回歸結果,其中列(1)控制了年份效應,列(2)未控制年份效應,CSR的回歸系數均為正,并且都在1%的水平下顯著,支持了假設1,說明信息技術類上市公司社會責任表現對其價值具有顯著的提升作用。

(三)機制檢驗結果

表5報告了研發創新的機制檢驗結果。列(1)顯示,CSR的系數在1%的水平下顯著為正,說明信息技術行業上市公司的企業社會責任表現對其研發創新具有積極的促進作用。在列(2)回歸中,CSR的系數依然顯著為正,同時RDR的系數也顯著為正,說明研發創新是信息技術行業上市公司社會責任影響其價值的中間路徑,起到的是部分中介效應。

(四)穩健性檢驗

1.替換解釋變量和部分控制變量

本文采取替換變量的方法進行穩健性檢驗。解釋變量選取潤靈環球社會責任評分(RCSR)代替和訊網社會責任評分。在控制變量中,以銷售凈利率(NPM)作為盈利能力的指標;以營業收入增長率(OIGR)表示公司的成長性;以固定資產周轉率(FAT)表示公司的運營能力;以有息資產負債率(IBALR)表示公司的財務杠桿,實證結果如表6所示。

從表6可以看出,替換解釋變量后,無論是否控制年份效應,解釋變量RCSR的系數均顯著為正,說明信息技術類上市公司的企業社會責任表現對其價值有顯著的提升作用,與原結論保持一致。

2.內生性問題

(1)工具變量法(IV)

為解決模型中可能存在的反向因果內生性問題所導致的偏誤,參考既有文獻,以社會責任注冊地其他企業均值(ECSR)作為工具變量(夏常源等,2022)。通過兩階段最小二乘法(2SLS)進行內生性檢驗。一方面,由于企業履行社會責任在一定程度上受到注冊地有關社會責任政策的影響,一個企業的社會責任履行情況與其所屬注冊地其他企業的社會責任均值(ECSR)之間存在一定的相關性。另一方面,作為一個微觀企業,其價值變動很難反向影響到其注冊地其他企業社會責任的均值(ECSR),所以ECSR可以視為外生變量。因此,在理論上ECSR能夠同時滿足“相關性”與“外生性”的要求,可以以此進行內生性檢驗。首先,用內生解釋變量(CSR)對工具變量(ECSR)和控制變量進行回歸,得到擬合值;其次,用被解釋變量(LNQ)對第一階段回歸的擬合值(CSR)和控制變量進行回歸,實證結果如表7所示。

由表7第一階段回歸結果可以看出,工具變量 ECSR的系數為1.339,在1%的水平下顯著,表明工具變量ECSR與內生變量之間具有顯著正相關性。從第二階段回歸結果可以看出,CSR的系數為0.018,在1%的水平下顯著。由此可見,信息技術類上市公司履行社會責任對其價值具有顯著的提升作用。工具變量ECSR在第一階段回歸的F值為91.237 3且在1%的水平下顯著,顯著拒絕“弱工具變量”假設,表明工具變量ECSR與CSR之間高度相關。采用工具變量法的回歸結果與主回歸結果一致,表明本文研究結論基本可靠。

(2)Heckman 兩階段模型

需要注意的是,企業履行社會責任是自我選擇的結果。換言之,企業是否履行社會責任并不是隨機的,在一定程度上存在自我選擇內生性。鑒于此,本文參考相關文獻(杜勇等,2021),采用 Heckman 兩階段方法來解決由此可能造成的內生性問題。首先在第一階段探究影響企業社會責任履行程度的因素,并且為每一個樣本計算逆米爾斯比(IMR);將逆米爾斯比作為一個解釋變量代入第二階段模型中進行回歸,可在一定程度上修正樣本的選擇性偏差問題。

從表8中可以看出,IMR的回歸系數在1%的水平下顯著為正,說明社會責任樣本選擇偏差問題不可忽視。在加入IMR 后,解釋變量CSR的回歸系數在1%的水平下顯著為正,說明在考慮了樣本選擇偏差的情況下,基準回歸結果依然穩健。

六、進一步研究

(一)異質性分析

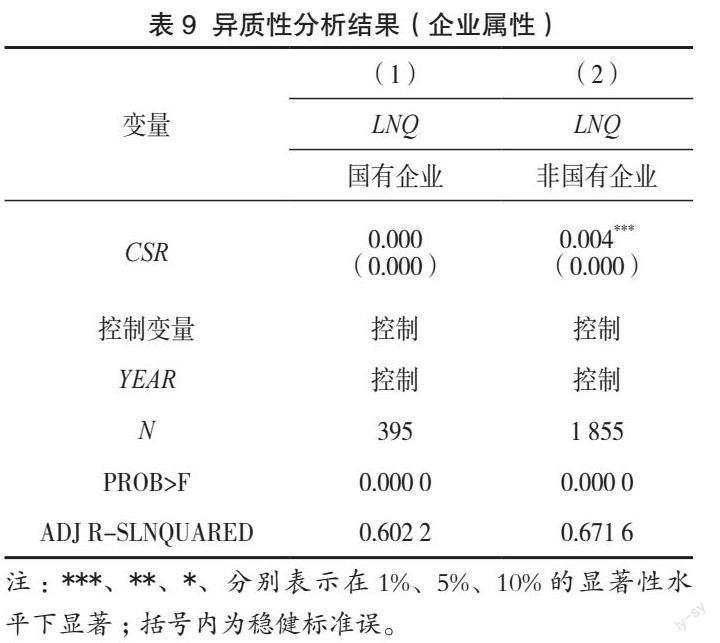

1.企業屬性異質性

國有企業與非國有企業在企業定位、資本結構、治理水平以及技術水平等方面存在較大差異,會導致其社會責任履行及信息披露存在差異,市場對于國有企業以及非國有企業的社會責任表現也有著不同預期。相比非國有企業,作為政府進行宏觀經濟調控的核心工具之一,國有企業自成立之初就肩負了更多社會責任(劉美華和朱敏,2014),從事了較多的非經濟活動。國有企業改革的重要目標之一就是承擔更多的社會責任,各級地方政府也出臺了本行政區域國企履行社會責任的相關指導意見。因此,一方面,國有企業履行社會責任表現出一定的剛性,受到的監督更多,為完成政策要求,其有積極履行社會責任的壓力,從而提升其社會責任表現。另一方面,為迎合公眾對其履行社會責任的期望,國有企業也有動力積極履行社會責任。由上述分析可以看出,國有企業履行社會責任具有“常態化”特征,社會責任的“信號效應”也不可避免地有所減少,對企業價值的促進作用也相應受到削弱。非國有企業履行社會責任所受的外部監督與壓力較少,體現出一種“自主性”,社會公眾對其期望相對較少,當它的社會責任履行情況較好時,反而更容易發揮“信號作用”,促進企業價值提升。鑒于此,為進一步研究信息技術類上市公司的企業社會責任表現對企業價值的影響是否具有所有制異質性,將樣本分為國有企業與非國有企業,分別進行回歸。

從表9中可以看出,列(1)中CSR的系數為正,但不顯著,表明信息技術類國有上市公司社會責任對其價值的促進效應不明顯;列(2)中CSR的系數為正,且在1%的水平下顯著,表明信息技術類非國有上市公司社會責任對其價值具有顯著的促進效應。

2.兩職合一異質性

董事長與總經理兩職合一,會影響上市公司的治理結構,同時也會對企業履行社會責任產生影響。兩職合一的上市公司在一定程度上降低了董事參與度,使得董事長具有更大的管理權,其可能通過影響董事會的監督來進行社會責任管理。擁有更高權力的董事長傾向于謹慎保護自身聲譽,其有動機避免由社會責任過度投資引發的信任危機,造成企業履行社會責任動力不足,體現出一定的社會責任履行“惰性”,進而影響企業社會責任對企業價值的提升。基于此,為檢驗社會責任對企業價值的影響是否存在兩職合一導致的異質性,根據上市公司董事長與總經理是否兩職合一分別進行回歸。

從表10中可以看出,列(1)中CSR的系數為正,但不顯著,表明兩職合一的上市公司履行社會責任對其價值的促進效應不明顯;列(2)中CSR的系數為正,且在1%的水平下顯著,表明非兩職合一的上市公司履行社會責任對其價值具有顯著的促進效應。

(二)調節效應分析

1.管理層持股調節效應

根據現代公司理論,如果公司的股權結構過于分散,那么其經營活動多由內部管理層主持,絕大多數股東及其他外部利益相關者很少有機會直接參與其中。同時根據代理理論,出于增加自身薪酬福利、提高業績以及企業對自身的依賴程度、增加談判籌碼等目的,管理層可能會降低企業社會責任透明度,為自己創造以權謀私的機會,而社會責任報告很可能成為管理層的機會主義行為工具。由于管理層對于企業社會責任報告中信息的披露方式具有很大的裁量權,管理層有動力對社會責任信息進行粉飾,增強社會責任報告的主觀性,使內容以正面信息為主,同時對壞消息進行掩飾,此時社會責任信息披露就會存在一定程度的“粉飾效應”或“掩飾效應”(田利輝和王可第,2017)。在此情況下,企業社會責任體現為一種自利工具(權小鋒等,2015),在一定程度上要服務于管理層的短期利益。管理層持股可以在一定程度上減少代理成本,且管理層持股通常有一定的鎖定期,期滿后方可出售,股份能否變現通常與一系列業績指標掛鉤。為實現自身利益,管理層有動力積極履行真實的社會責任,以提高企業聲譽,獲得相應社會責任績效,實現企業業績與自身業績雙贏。因此,管理層持股在一定程度上可增強社會責任對企業價值的提升作用。

2.股權集中度調節效應

在股權集中度高的公司,大股東可對公司經營政策以及財務政策施加直接影響,也會對社會責任履行及信息披露進行監督。不同于管理層,大股東追求的是基于戰略的長期利益,期望公司穩定持續發展,其要求企業社會責任的履行具有一定的連續性及穩定性。同時,由于信息技術的飛速發展,如果企業履行的社會責任不足或者社會責任信息披露不充分,在新媒體等輿論放大之下,其帶來的聲譽毀損效應會給企業造成巨大打擊,最終風險要由以大股東為主的全體股東承擔。因此,股權集中度越高,大股東越有動力加強對管理層的監督,在一定程度上督促管理層積極履行社會責任并充分披露社會責任信息以獲得最優的社會責任績效。

3.機構持股調節效應

我國機構投資者主要包括社保基金、共有基金、社會福利基金和投資銀行等,其本身就承擔相應的社會職能,因而在選擇投資對象時也相應地更關注其社會責任表現。機構股東具有與大股東類似的特點,其追求的也是一種長期穩定的收益,較高的機構投資者持股比例意味著企業的外部治理環境較好(何慧華和方軍雄,2021),機構投資者可以對管理層進行適當監督,促使企業履行社會責任,在一定程度上提升企業價值。

基于以上分析,本文引入股權結構作為調節變量,探究其在信息技術類上市公司社會責任與其價值關系中的作用,選取的股權結構變量包括管理層持股(MSR)、股權集中度(CR5)以及機構持股(ISR),分別以各自T期末持股比率衡量。本文構建如下模型對調節效應進行檢驗:

表11報告了基于股權結構調節效應的回歸結果,可以看出,交互項系數均為正,且至少通過了10%的顯著性檢驗,說明管理層持股、股權集中度、機構持股在信息技術類上市公司社會責任表現對企業價值的提升作用中具有顯著的正向調節效應。

七、結論及啟示

本文以2015—2019年滬深兩市信息技術行業上市公司為研究樣本,探究企業社會責任表現對公司價值的影響。實證結果顯示:信息技術類行業上市公司積極履行社會責任有助于推動企業價值的提升。基于機制識別檢驗發現,企業履行社會責任通過增強企業研發創新進而提升了企業價值。異質性檢驗顯示,非國有企業以及非兩職合一企業履行社會責任對其價值的提升作用更顯著。基于股權結構調節效應檢驗發現,管理層持股比例較大、股權集中度較高以及機構持股較多時,企業社會責任表現對企業價值的提升作用更強,發揮了正向調節作用。上述結論表明,經濟高質量發展以及數字經濟轉型背景下,信息技術類企業履行社會責任與企業價值提升具有一致性。

基于本文研究,可以得到如下啟示:(1)對企業而言,鑒于企業履行社會責任符合其自身利益,企業應提高履行社會責任的意愿,積極履行社會責任,將其內化于企業文化建設中,并將社會責任理念融入企業戰略及日常運營,再輔以匹配的長、短期內部管理機制,將履行社會責任轉化為企業常規行為。(2)對政策制訂者而言,應積極出臺鼓勵企業履行社會的政策,并從頂層設計角度形成企業社會責任信息統一披露標準,構建更加客觀合理的評價體系,適時引入第三方機構鑒證,提高社會責任報告的外部監督力度,增強其可信度。(3)對于投資者而言,選擇投資對象時應關注企業社會責任表現對其價值的影響,并對產權性質、公司治理差異以及股權結構等予以重點關注,投資者也須多維度分析企業披露的社會責任的信息,最大程度地降低投資風險,提高投資質量。

參考文獻:

[1] 高星,李麥收.數字經濟賦能經濟綠色發展:作用機制、現實制約與路徑選擇[J].西南金融,2023,(02):31-43.

[2]劉華,魏娟,巫麗蘭.企業社會責任能抑制盈余管理嗎? ——基于強制披露企業社會責任報告準實驗[J].中國軟科學,2016,(04):95-107.

[3] LI C K, LUO J, SODERSTROM N S.Market response to expected regulatory costs related to haze [J]. Journal of Accounting and Public Policy,2017,36(03):201-219.

[4] DEEGAN C,RANKIN M,VOGHT P. Firms 'disclosure reactions to major social incidents:Australian evidence [J].Accounting Forum,2000,24(01):101?130.

[5] ANTUNOVICH P,LASTER D,MITNICK S. Are high Quality firms also high Quality investments[J]. Current Issues in Economics & Finance,2000,29(06):138?142.

[6] 王建玲,常鈺苑.強制性企業社會責任報告與審計收費:一項準自然實驗[J].經濟管理,2021,(07):250-260.

[7] 薛姣.強制企業社會責任信息披露對風險承擔的影響[J].投資研究,2021,40(09):105-122.

[8]楊淼,陳艷.企業社會責任披露對非效率投資的影響——基于權變的觀點分析[J].財經論叢,2022(01):79-87.

[9]李正.企業社會責任與企業價值的相關性研究——來自滬市上市公司的經驗證據[J].中國工業經濟,2006(02):77-83.

[10] 涂紅,鄭淏. 企業社會責任、所有制與公司價值[J].南開學報(哲學社會科學版),2018(06):147-156.

[11]李茜,徐佳銘,熊杰,等.企業社會責任一致性對財務績效的影響研究 [J].管理學報,2022(02):245-253.

[12] 蔣德權,藍夢.企業社會責任與產品市場表現[J].財經研究,2021(12):1-13.

[13]李浩.ESG、財務績效與配對交易收益的關系研究——來自我國滬深兩市A股金融行業上市公司的經驗證據[J].金融經濟,2023,(03):79-92.

[14]王琳璘,廉永輝,董捷.ESG表現對企業價值的影響機制研究[J].證券市場導報,2022,(05):23-34.

[15]夏常源,毛謝恩,余海宗.社保繳費與企業管理數字化[J].會計研究,2022,(01):96-113.

[16] 杜勇,孫帆,鄧旭. 共同機構所有權與企業盈余管理[J].中國工業經濟,2021(06):155-173.

[17] 劉美華,朱敏.股權性質、財務業績與社會責任信息披露——來自中國農林牧漁業上市公司的經驗證據 [J].中國農村經濟,2014(01):38-48.

[18] 田利輝,王可第. 社會責任信息披露的“掩飾效應”和上市公司崩盤風險——來自中國股票市場的DID—PSM分析[J].管理世界,2017(11):146-157.

[19]權小鋒,吳世農,尹洪英. 企業社會責任與股價崩盤風險:“價值利器”或“自利工具?[J]. 經濟研究,2015(11):49-64.

[20]何慧華,方軍雄.監管型小股東的治理效應:基于財務重述的證據[J].管理世界,2021(11):176-195.

(責任編輯:唐詩柔/校對:曾向宇)