高校園區無線網絡的建設與實踐

戴情 李揚

摘? 要:隨著無線網絡技術的成熟與移動智能終端的廣泛應用,在高校信息化建設推進過程中,無線網絡的建設與應用受到廣泛關注和重視。文章在明確建設目標的基礎上,展開需求分析,結合某校園網絡實際情況,提出高校園區無線網絡覆蓋架構規劃,通過室內、室外信號覆蓋規劃、無線信號優化設計,構建了校園有線網絡和無線網絡互補共存的綜合網絡,改善了高校信息化建設中的校園網絡環境。

關鍵詞:無線網絡;移動智能終端;信息化;校園網

中圖分類號:TP393? 文獻標識碼:A? 文章編號:2096-4706(2023)10-0080-05

Abstract: With the maturity of wireless network technology and the wide application of mobile intelligent terminals, the construction and application of wireless network has received extensive attention in the promotion process of the college informatization construction. Based on the definite construction objectives, this paper expands the demand analysis, combines with the actual situation of a campus network, proposes the wireless network coverage architecture planning of college campus. Through indoor and outdoor signal coverage planning and wireless signal optimization design, the comprehensive network of campus wired network and wireless network is constructed, and the campus network environment in the informatization construction of colleges and universities is improved.

Keywords: wireless network; mobile intelligent terminal; informatization; campus network

0? 引? 言

在智慧校園和教育信息化2.0行動計劃背景下[1,2],目前大部分高中職院校對于信息化教育的規劃和建設尤為重視,其中無線網絡的搭建是一個關鍵挑戰。無線網即WLAN(Wireless Local Area Network),是指應用無線通信技術將計算機設備互聯起來,構成可以互相通信和實現資源共享的網絡體系[3]。與有線網絡相比,最大的區別在于傳輸媒介,它是利用無線電射頻技術取代傳統網線,與有線網絡相互補充、互為備份。大部分院校前期建設網絡多為運營商投資建設,AP部署過于稀疏,導致師生體驗無線效果較差,網絡設備老化、標準落伍、故障頻發難以滿足目前網絡技術要求。因此為推進高水平信息化體系建設,建立新型無線校園網絡較為迫切。無線校園網靈活性強,它不受物理連接線路限制,師生可以在校園網覆蓋的范圍通過PC機和移動終端上網;搭建無線網絡時需求物理連接線路和相關設備相對較少,可以有效節約成本,建設周期也相對較短;無線網絡可擴展性較強,可在原有的校園網絡的基礎上,擴展無線網絡接入。現階段師生群體中使用筆記本、IPAD、手機等移動智能終端設備的用戶居多,實現無線網絡,可以滿足師生對校園網、圖書館等網絡資源訪問需求[4]。

1? 高校無線網絡的建設目標

1.1? 兼容原有網絡

建設的無線網絡應與原有建成并使用的無線網絡為一個整體,采用原有的組網架構和認證方式,兼容原有無線網絡。建成后可以做到同一賬號在多個校區間實現校園WLAN網絡無縫漫游。

1.2? 統一身份認證

為面向未來提供強大的業務承載和擴容能力,以保證有線網絡不會成為無線網絡的流量瓶頸,設計有線網絡與無線網絡單獨建設,共用BRAS網關結合現有的認證計費系統實現有線無線統一認證和計費,隨時隨地師生都可通過有線或無線的方式接入網絡,訪問校園網網絡資源。

1.3? 統一的網絡管理

通過實施新部署一套涵蓋新建和原有網絡設備的統一的網絡管理設備,可以實現有、無線網絡的統一化管理,簡易網絡管理操作,結合智能化的網絡運維提升了網絡管理效率。如:接入交換機檢測到接口廣播風暴,上報該告警,描述最后的工作狀態,方便故障定位。

1.4? 高速接入并全面覆蓋

為保障師生高速上網的用戶體驗,實施范圍內的樓內所有空間和室外主要場所等應做到信號全面覆蓋,且接入速度滿足師生的上網需要。

1.5? 加固安全防護并保障內部資源

考慮到安全設備在網運行周期較長,需對校園網安全設備升級替換,通過多安全產品配合,實現對網絡的安全防護。

2? 高校園區無線網絡建設需求分析

2.1? 無線、有線網絡統一建設的需求

高校園區無線網絡依托現有有線網絡基礎,通過靈活的接入方式,滿足不同用戶移動接入校園網的業務需求。在無線網絡的建設過程中,本著不能影響現有的有線網業務的原則,因此需要建設一張無線與有線相結合的校園網絡。

2.2 無線終端接入校園網的場景的需求

校內無線終端接入校園網的場景主要有:行政區,包含行政和各大學院辦公樓、報告廳、校企合作群;教學區,包含圖書館、教學樓、實驗樓;生活區,包含食堂、體育館、活動中心、學生宿舍樓;園區室外,包括校園活動廣場、體育場、主干道。

2.3? 無線業務場景的需求

高校園區無線網絡的業務場景主要有:課堂學習,包含辦公學習軟件、即時通信軟件、Email、文件傳輸、網上直播、桌面共享和桌面云等,這類業務主要承載在辦公電腦、辦公筆記本和平板電腦上;課后娛樂,包含視頻、游戲和社交軟件等,這類業務主要承載在筆記本、手機和平板電腦上;校園物聯網,包含資產管理、能效控制(空調、照明)和智能門鎖等。

2.4? 統一接入身份認證的需求

隨著高校無線網絡的開放,用戶可以在不受時間和空間的限制下,隨時隨地通過不同的終端接入校園網。同時,也為黑客攻擊校園網絡提供了便捷方式。因此,當用戶通過無線網絡訪問校內和校外資源時,無線網絡需提供多種的接入方式和靈活的認證與計費方法,確保接入身份的合法性,并控制其對合法資源的訪問。

2.5? 綜合管理的需求

隨著高校無線網絡的使用,網絡設備的種類和數量將大幅增加。管理者需要對整網設備的穩定性、健康性、安全性及流量數據等方面進行監控,同時,用戶終端種類也會變得更加多種多樣。當出現網絡故障時,管理員將面臨如何高效地發現、診斷、并解決問題的巨大挑戰。因此,在規劃和建設的過程中,不僅要實現對現網中所有網絡設備的集中管理與控制,還要實現對用戶終端監控管理。

3? 高校園區無線網絡架構設計與規劃

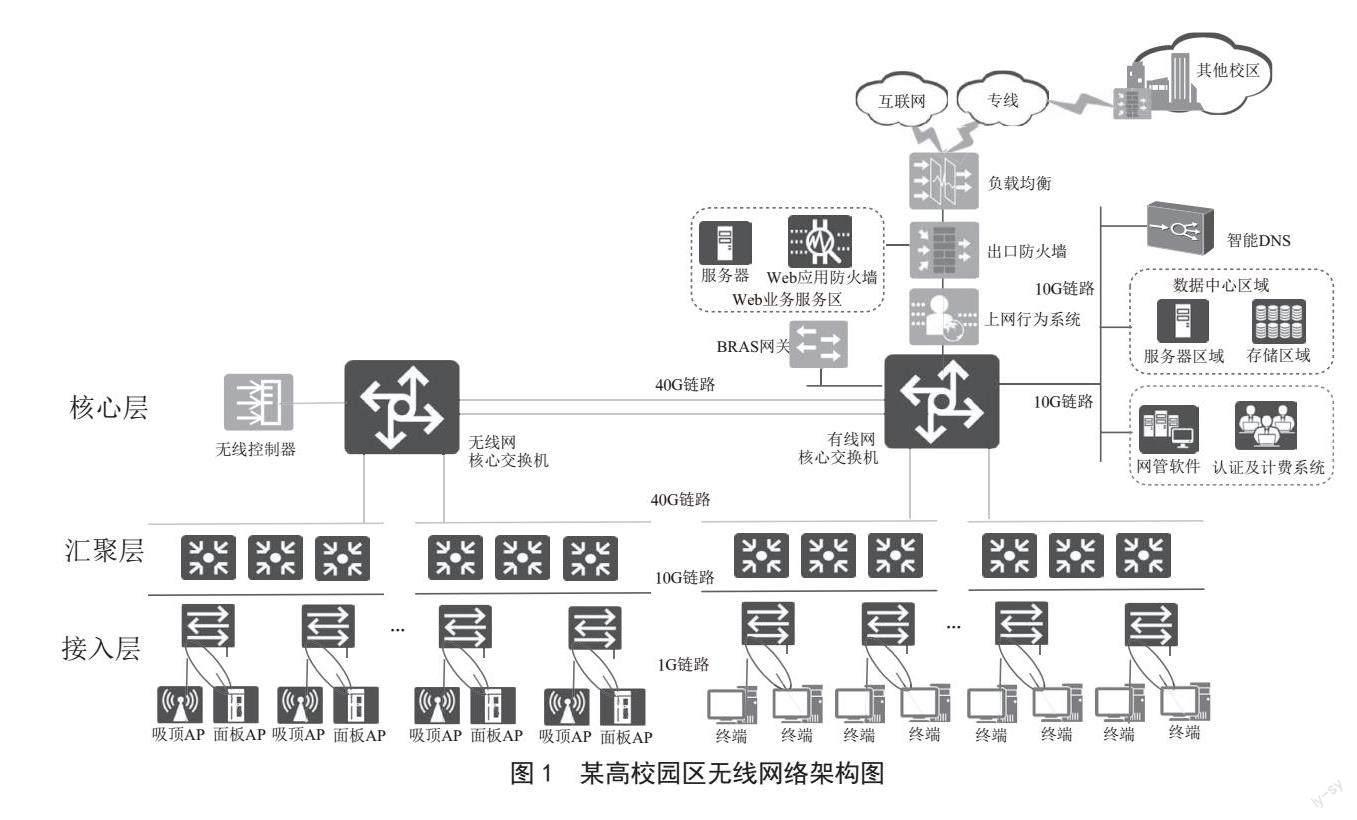

高校園區無線網絡架構規劃是高校無線網絡建設的基石,為了保障高校園區無線網絡建設方案有效可行,將校園網建成具有高性能、相對開放、資源豐富、服務完善的網絡體系,得以支撐大容量的課件資源庫、教學資源庫、電子論壇BBS、數據庫服務器、郵件服務器、視頻服務器以及各種流媒體和應用平臺,滿足日常教學、管理等相關工作[5]。高校園區無線網絡建設方案如圖1所示。高校無線網絡主要包含核心層、匯聚層、接入層[6]。無線網和有線網的核心交換機間采用兩根40G高速電纜互聯,保證互聯帶寬與高可用性。有線網核心交換機采用10G鏈路連接上網行為管理、出口防火墻等安全設備。核心交換機下行采用40G鏈路與樓宇匯聚交換機互聯,提供40GE的骨干網絡,并且設備具備100G接口的升級擴展能力,可平滑升級至大帶寬的網絡。匯聚層中規劃每幢樓宇分別部署1臺有線網匯聚交換機和1臺無線網匯聚交換機,采用下行萬兆光口,上行40G光口,滿足未來業務發展需求;接入層,根據每層樓需求,有線網部署24口/48口接入交換機,采用下行千兆電口,上行萬兆光口,通過萬兆鏈路與樓層匯聚交換機互聯;無線網部署不同類型的POE接入交換機,采用下行千兆電口或多數率電口,上行萬兆光口,通過萬兆鏈路與樓層匯聚交換機互聯。

3.1 無線信號覆蓋規劃

校園無線網絡信號覆蓋需要在室內和室外都安裝無線接入點。在校園無線網絡的規劃設計和實施過程中,根據不同的應用場景,采用不同型號的AP。

3.1.1? 室內場景信號覆蓋

高校園區室內無線覆蓋規則:遵循信號全覆蓋原則,實現信號范圍最大化;采用雙頻(2.4 GHz和5.0 GHz)信號覆蓋;行政辦公室、小教室和宿舍采用面板型AP,走廊、教室、圖書館、大開間辦公室、會議室等區域采用吸頂式普通AP覆蓋,報告廳、演播廳等人員密集區域采取高密AP覆蓋。

3.1.2? 室外場景信號覆蓋

在室外如運動場、廣場及其他相對開闊的區域,需要覆蓋的范圍較大,且室外情況更復雜,除了有對無線信號的傳輸造成或大或小影響的樹木等障礙物外,對室外設備的要求也比室內設備要求更高,必須考慮雷雨、溫度過高或過低等天氣對設備的影響。為了保證室外開闊空間中AP的覆蓋能力要比室內半開闊空間遠,一般會添加室外天線。在具備有線網絡建筑的情形時,一般考慮將AP安裝在建筑物樓頂或側壁,通過室外定向或全向天線對室外空間進行覆蓋。

高校園區室外無線覆蓋規則:室外采用部分覆蓋原則,主要包括師生活動較密集的廣場、體育場等;采用三頻(2.4 GHz和雙5.0 GHz)信號覆蓋;使用防水防塵的IP68級別的專用室外AP進行覆蓋;AP安裝位置應確保天線主波束方向正對覆蓋目標區域,保證覆蓋效果;實施過程中,室內外覆蓋的 AP需統一規劃信道,不產生同頻干擾。

3.2? SSID規劃設計

單個AP可配置多個SSID(Service Set Identifier即服務集標識),單個AP可支持16個SSID,雙頻AP可支持32個SSID。配置過程中按照用戶群體和業務需求劃分不同的SSID,對于不同的SSID、AC(Access Controller即接入控制器)下發不同的策略,SSID根據相應的策略與終端進行管理。

虛擬局域網(Virtual Local Area Network, VLAN),主要用于區分不同的業務類型或用戶群體。在WLAN網絡中SSID承擔相應工作。在SSID的規劃中,綜合考慮VLAN與SSID的映射關系,如表1所示,根據實際業務需要與SSID匹配,形成1:1或N :1映射關系。

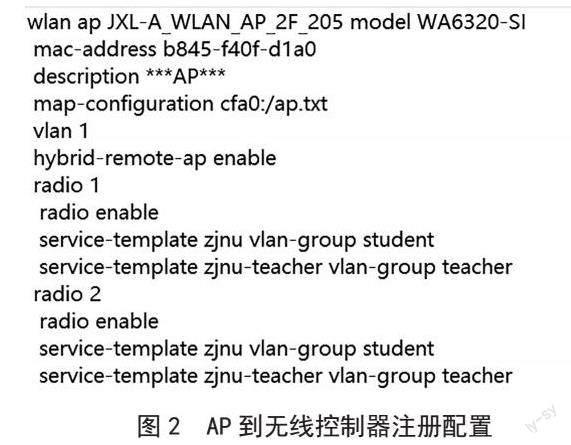

3.3? AP與無線用戶上線認證方式

無線校園網部署入網認證方式通常采用基于Portal認證(即Web認證)和基于802.1x相結合的認證方式[7]。把整個高校園區的無線網AP接入看成一個大交換機,通過不同的VLAN進行廣播域隔離。客戶端通過DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol),即動態主機配置協議,獲取IP地址,網關在接入認證路由器上開啟DHCP中繼功能,所有的數據流量直接由AP直接轉發。AC采用免認證,客戶端通過BRAS(Broadband Remote Access Server),即寬帶接入服務器,進行Portal認證。通過認證計費系統,實現用戶的準入準出一體化認證與實名流控[8]。客戶端在沒有Portal認證時,只能訪問統一認證平臺的服務器;通過認證后,才可訪問外部網絡。AP通過三層網絡,以MAC地址認證的方式注冊到無線控制器上,如圖2所示。AP的管理以樓宇為單位進行劃分,通過VLAN進行隔離。AP的管理地址從無線核心進行獲取,網關在無線核心交換機上。圖2為AP到無線控制器注冊配置信息。

3.4? 無線信號優化設計

3.4.1? 信號強度達標

首先,信號覆蓋的強度是第一位的,所有無線信號優化的方式都以滿足信號強度為基礎。目標覆蓋區域的信號覆蓋強度要求筆記本不低于-75 dBm,PAD手機等終端不低于-65 dBm。因此,園區無線網覆蓋區域信號強度不低于

-65 dBm。其次,根據國際規范和國際無線電管理委員會WLAN的標準,Wi-Fi在2.4 GHz工作頻段的波長比5 GHz的波長要長,因此,其穿墻能力較強。但是,2.4 GHz的頻段數量較少,在部署多AP的場景中,會出現信號干擾的情況,降低用戶體驗感。最后,2.4 GHz的頻率比5 GHz低,所以能夠傳輸的信息量比較小。因此,在高校園區無線網覆蓋的場景中,優先使用5 GHz覆蓋。在覆蓋區域邊緣或者多障礙物的場景中,使用2.4 GHz完成覆蓋。

在不考慮干擾、線路損耗等因素時,接收信號強度的計算公式為:

接收信號強度=射頻發射功率+發射端天線增益-路徑損耗-障礙物衰減+接收端天線增益

3.4.1.1? 室內半開放場景

2.4 GHz:L=50+25 lg (d )

5 GHz:L=57+30 lg (d )

L表示路徑損耗(dB),d表示信號傳輸距離(m),路徑損耗與信號傳輸距離的關系如表2所示。

3.4.1.2? 室外覆蓋場景

2.4 GHz/5 GHz:L=42.6+26 lg (d )+20 lg (? f )

L表示路徑損耗(dB),d表示信號傳輸距離(室外覆蓋場景為km),f表示工作頻率(MHz),路徑損耗與信號傳輸距離的關系如表3所示。

3.4.2? 信道規劃

在實際的安裝部署中,為了保證信號覆蓋的質量,必須部署相應數量的AP,造成AP的覆蓋范圍出現重疊,AP之間互相可見。如果所有的AP都工作在相同信道,這些AP只能共享一個信道的頻率資源,造成整個WLAN網絡性能較低。2.4 GHz頻段可以使用1、6、11三個非重疊信道,采用蜂窩覆蓋的方式,構建WLAN網絡。5 GHz頻段可以使用36、44、52、64、149、157、165信道。如圖3所示。

在多層樓層中部署無線網絡,垂直方向上也要規劃互不干擾的信道。如圖4所示。

3.5? 無線信號評估

評測一個無線網的性能時,主要從信號強度、信噪比、漫游切換、無線傳輸速率、丟包率、延時、信號干擾等指標進行測評。如表4、5、6所示,通過不同型號和類型的無線終端,安裝對應的無線測試軟件,在不同的應用場景,逐一測試無線平均信號強度、信噪比、Ping網關平均時延、服務器上傳/下載速率、網頁加載時間等。評估指標如表7所示。

2.4 GHz和5 GHz

測試服務器 3 用于提供FTP、HTTP、DHCP等服務測試

如表8所示,本文所設計的無線校園網建設方法經過測試和調試,基本實現了室內外的無線網絡全覆蓋,在實際的應用中也驗證了該方案的各項指標均符合要求。

4? 結? 論

無線網具有建設周期短、部署靈活、成本低廉等諸多優點,加上當前相關技術已比較成熟,故得以關注和普及。該文以某校園無線網建設項目為切入點,將理論聯系實際,從明確建設目標到需求分析,再到架構與規劃設計,最后項目實施,都逐一展開詳細論述,且通過驗證達到較好效果。從而,為高校園區無線網的建設提供借鑒,具有一定的理論與實踐意義。

參考文獻:

[1] 全國信息技術標準化技術委員會.智慧校園總體框架:GB/T 36342-2018 [S].北京:中國標準出版社,2018.

[2] 教育部.教育部關于印發《教育信息化2.0行動計劃》的通知 [J].中華人民共和國教育部公報,2018(4):118-125.

[3] 謝希仁.計算機網絡:第8版 [M].北京:電子工業出版社,2021.

[4] 呂淑艷,張文博.高校校園無線網建設現狀及優化策略 [J].電子世界,2020(9):13-14.

[5] 劉曉亞.校園無線網絡的規劃設計與部署 [J].計算機時代,2021(6):122-124.

[6] 黃清茂.基于物聯網的智慧園區信息平臺設計研究 [J].網絡安全技術與應用,2023(2):50-52.

[7] 馬崢,張銳.校園無線網絡優化方法研究與實踐 [J].信息技術與信息化,2021(3):182-184.

[8] 智慧,馬洪玉.基于智慧校園的無線網絡建設 [J].現代信息科技,2021,5(2):49-53.

作者簡介:戴情(1990—),女,漢族,安徽安慶人,助理實驗師,碩士研究生,研究方向:網絡規劃、群智感知;通訊作者:李揚(1991—),男,漢族,安徽宿州人,工程師,本科,研究方向:網絡規劃、智能運維。