針刺結合艾灸治療脾胃虛寒型胃脘痛的臨床效果觀察

摘要:目的 研究脾胃虛寒型胃脘痛患者接受針刺聯合艾灸治療的臨床效果。方法 以2021年1月~2022年12月醫院收治的100例為脾胃虛寒型胃脘痛患者為研究對象,隨機分為對照組和觀察組,每組50例。對照組予以針刺治療,觀察組予以針刺結合艾灸治療,比較兩組治療效果、中醫證候積分、疼痛程度、生活質量和心理狀態。結果 觀察組治療總有效率顯著高于對照組(P<0.05)。治療前,兩組中醫證候積分與疼痛程度比較均無顯著性差異(P>0.05);治療后,觀察組中醫證候積分顯著低于對照組,疼痛程度顯著輕于對照組(P<0.05)。治療前,兩組生活質量各項評分均無顯著性差異(P>0.05);治療后,觀察組生理功能評分、軀體功能評分、周圍環境評分及總評分均顯著高于對照組(P<0.05)。結論 對脾胃虛寒型胃脘痛患者予以針刺結合艾灸聯合治療可有效改善患患者臨床癥狀,減輕患者疼痛感,提高患者生存質量,臨床應用價值顯著。

關鍵詞:胃脘痛;針刺;脾胃虛寒型;艾灸;治療效果

胃脘痛是一種常見的疾病,它是一種發生在上腹部靠近心臟的、胃脘部的疼痛型疾病。隨著現代社會的快速發展,人們的工作和學習壓力的增大,導致作息不規律、飲食結構失衡、濫用藥物及煙酒,這些都導致了胃脘痛發病率越來越高[1]。脾胃虛寒型胃脘痛的發生率比較高,多表現為胃痛隱隱,舌苔和脈象多表現為淡白,無力或遲緩的虛寒型胃脘痛[2~3]。本研究旨在分析針刺結合艾灸治療脾胃虛寒型胃脘痛患者的效果。

1資料和方法

1.1 一般資料

以2021年1月~2022年12月醫院收治的100例為脾胃虛寒型胃脘痛患者為研究對象,隨機分為對照組和觀察組,每組50例。對照組:男27例,女23例;年齡33~71歲,平均(52.16±8.24)歲;病程2~18d,平均(10.09±3.22)d。觀察組:男26例,女24例;年齡34~72歲,平均(53.12±8.44)歲;病程2~18d,平均(10.19±3.02)d。兩組一般資料比較無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。

納入標準:符合相關診斷標準;精神正常,依從性較高;家屬同意,自愿簽訂知情同意書;臨床資料完整。排除標準:存在食管炎、慢性胃炎、胃新生物、消化性潰瘍、肝膽胰脾等器質性疾病;存在糖尿病、結締組織疾病、腎臟病等全身性疾病;精神疾病、依從性較低;穴位皮膚處有破損。

1.2 方法

1.2.1 對照組予以針刺治療

選擇中脘、內關、足三里。寒邪犯胃配胃俞;飲食傷胃配天樞;肝氣犯胃配太沖;氣滯血瘀配膻中穴;胃陰不足配三陰交等穴位。對上述穴位處進行消毒,使用不銹鋼毫針進行針刺,頭針平刺,其余穴位按照進針的方式進行治療,結合患者體質與針刺位置確定刺入深度,一般為15~25 mm,行針得氣。

1.2.2 觀察組予以針刺結合艾灸治療

針刺治療方法同對照組,然后為患者進行艾灸治療。選擇中脘、神闕、雙足三里等穴位進行艾灸,1次/d,15~30 min/次。首先,做好艾條與灸盒和消毒小方巾,以及酒精燈、打火機和繃帶等用品的準備工作。其次,告知患者艾灸具體的治療功效、操作方法等,提升患者的依從性。在正式治療之前,排空大小便,之后處于仰臥位,指導患者放松,暴露患者的治療部位,對患者艾灸部位的皮膚情況進行評估。然后,進行選擇穴位的操作,對于確定的穴位進行皮膚消毒,之后點燃兩個艾條,放入雙控艾灸木盒之中,放入在患者相應的神闕與中脘等穴位。再點燃一根艾條,分別放在雙側足三里穴位,使用繃帶固定,控制艾灸溫度,時間10~30 min,1次/d,治療完成后讓患者等待15 min后起床。患者接受艾灸時,護士要隨時查看患者情況,避免艾灰脫落灼傷患者皮膚。若患者皮膚出現水泡、紅腫等現象要停止艾灸;然后給予針對性處理。水泡較小時可以自行吸收;大水泡要用消毒毫針刺破水泡,排出水后給予患者涂抹碘伏。艾灸時要詢問患者感受,觀察是否存在不適,有明顯的不適的情況要馬上停止艾灸,要求患者臥床休息。此外,艾灸過程中要做好保暖工作,防止著涼。5~7 d為一個療程,兩組均治療3個療程。

1.3 指標觀察

(1)比較兩組治療效果:包括痊愈(癥狀和體征等消失,證候積分下降在95%以上)、顯效(癥狀和體征顯著好轉,證候積分下降在70%以上)、好轉(體征與癥狀出現好轉,證候積分下降在30%以上)、無效(癥狀與體征沒有變化,證候積分下降在30%以下)。總有效率=(痊愈+顯效+好轉)/總例數×100%。(2)比較兩組中醫證候積分:結合《中藥新藥臨床指導研究原則》評估患者的中醫證候積分。(3)比較兩組疼痛程度:使用VAS量表評估患者的疼痛程度。(4)比較兩組生活質量:使用SF-36量表,對生理功能、軀體功能、周圍環境、總分等指標進行比較。(5)比較兩組心理狀態:利用SAS量表與SDS,量表評估患者的抑郁與焦慮等程度。

1.4 統計學方法

數據處理采用SPSS 19.0統計學軟件,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用比率表示,采用χ2檢驗,(P<0.05)為差異具有統計學意義。

2結果

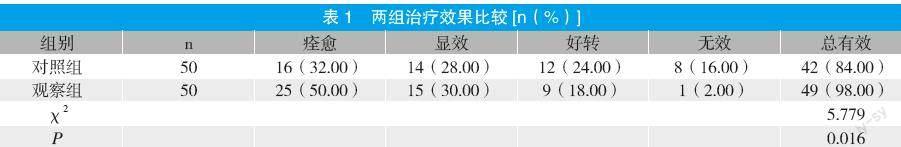

2.1 兩組治療效果比較

觀察組治療總有效率顯著高于對照組(P<0.05)。見表1。

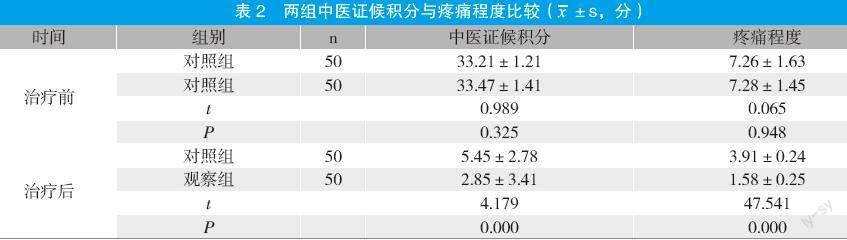

2.2 兩組中醫證候積分、疼痛程度比較

治療后,觀察組中醫證候積分顯著低于對照組,觀察組疼痛程度顯著輕于對照組(P<0.05)。見表2。

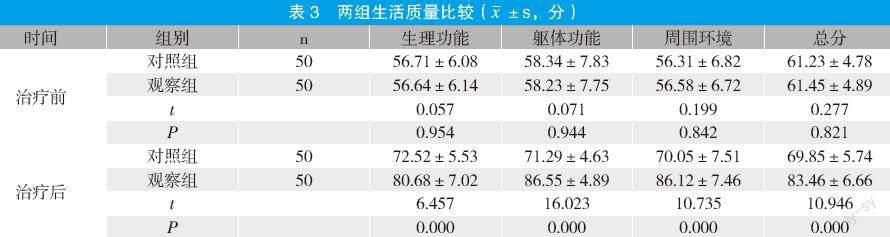

2.3 兩組生活質量比較

觀察組生理功能評分、軀體功能評分、周圍環境評分及總評分均顯著高于對照組(P<0.05)。見表3。

2.4 兩組心理狀態比較

治療前,兩組心理狀態比較無顯著性差異(P>0.05);治療后,觀察組SAS評分及SDS評分均顯著低于對照組(P<0.05)。見表4。

3討論

胃脘痛病機在于肝氣郁結、寒凝經絡、血瘀阻絡、飲食積滯[4]。虛證主要是由于“氣虛、、陽虛、陰虛”等所致,多因體質陽虛,或過量食用生冷寒涼的食物;或因外感實邪日久,從實邪化為虛實,損害了身體的陽氣,導致了陰寒的產生,使脾胃失去了溫熱,從而造成了“不榮則痛”的癥狀[5]。

根據“不榮則痛”的脾胃虛寒型胃脘痛的病機,采用“寒者熱之”“虛則補之”、溫中、健脾和胃、止痛的治則[6]。經絡是組成人體結構的一項重要內容,同時是臟腑的反應系統[7]。腧穴就是經絡上的一個反應點。對其進行針刺,可以達到激發經絡氣的目標,又有助于胃腸功能的調節,進而實現溫經通絡和調理胃腸等諸多方面的目標。艾灸是灸法的一種,它所用的艾條以新鮮的艾草為原料,具有溫中、驅寒、除濕的特性,味道好聞,易燃,火焰柔和,溫度高,可以起到溫經散寒、止痛的效果,這也是“寒者溫之”的一種體現。艾灸神闕”溫陽益氣,艾灸中脘”可健運中州和止痛、調理脾胃、散寒;足三里,是足陽明胃經的一重要穴位,有理氣和胃,疏通氣血,止痛的功效。艾灸替代藥物治療,可以減少藥物刺激胃黏膜的程度。艾灸足三里和中脘可提高機體免疫能力,緩解痙攣和疼痛,可調整胃的機能,促進胃壁的血液循環,加速胃黏膜的愈合。本研究結果表明,觀察組治療總有效率、中醫證候積分、疼痛程度、生活質量、心理狀態等指標均優于對照組(P<0.05)。

綜上所述,對脾胃虛寒型胃脘痛患者予以針刺結合艾灸聯合治療可有效改善患者臨床癥狀,減輕患者疼痛感,提高患者生存質量,臨床應用價值顯著。

參考文獻

[1] 黃水花.脾胃虛寒型胃脘痛患者不同時辰胃經五輸穴呈現的規律觀察[D].福州:福建中醫藥大學,2021.

[2] 谷亞男.雷火灸點穴結合針刺治療胃脘痛(脾胃虛寒型)的臨床觀察[D].長春:長春中醫藥大學,2021.

[3] 馬惠娜.針刺壯醫臍環穴聯合龍脊灸治療虛寒型胃脘痛(胴尹)的臨床觀察[D].南寧:廣西中醫藥大學,2021.

[4] 張俊明.背俞溫針灸治療脾胃虛寒型胃脘痛的臨床觀察[J].中國民間療法,2020,28(14):32-33.

[5] 房桐.溫中止痛散熱敷治療脾胃虛寒型胃脘痛臨床療效觀察[D].沈陽:遼寧中醫藥大學,2020.

[6] 俊杰,馬仲穎,王樹國.針刺聯合雷火灸治療脾胃虛寒型胃脘痛案[J].中國民間療法,2020,28(4):84-85.

[7] 雷江,鄧海珊,徐鳳宜.針刺結合艾灸治療脾胃虛寒型胃脘痛的臨床觀察[J].中醫臨床研究,2019,11(6):98-100.

許奎軍(河北中醫學院第二附屬醫院,河北定州 073000)