踐行“教—學(xué)—評”一致性,為課堂增值賦能

俞昭英

【摘 要】在課堂教學(xué)中,許多一線教師根據(jù)教材和經(jīng)驗(yàn)安排教學(xué)活動,忽視來自學(xué)生的反饋信息,對學(xué)生的學(xué)習(xí)狀態(tài)與學(xué)習(xí)效果缺乏及時的、積極的評價,沒有發(fā)揮評價對學(xué)習(xí)的促進(jìn)作用,導(dǎo)致課堂效率低下。要改變這種狀況,關(guān)鍵在于從以“教材內(nèi)容”為核心的教學(xué)設(shè)計與實(shí)施轉(zhuǎn)向以“目標(biāo)”為核心基于“教—學(xué)—評”一致性的教學(xué)設(shè)計與實(shí)施。本文從以下三個方面進(jìn)行了實(shí)踐與思考:依托課程標(biāo)準(zhǔn),精準(zhǔn)目標(biāo)錨定;緊扣學(xué)習(xí)目標(biāo),設(shè)計評價方案;發(fā)揮評價功能,助推課堂增效。

【關(guān)鍵詞】“教—學(xué)—評”一致性 學(xué)習(xí)目標(biāo) 評價任務(wù) 評價功能

在現(xiàn)行的課堂教學(xué)中,許多一線教師根據(jù)教材和經(jīng)驗(yàn)安排教學(xué)活動,缺乏清晰的目標(biāo)作為指引,對“把學(xué)生帶到哪里去”思考不足,教學(xué)過程中不能清晰把握學(xué)生學(xué)習(xí)目標(biāo)的達(dá)成情況,不能對學(xué)生的學(xué)習(xí)狀態(tài)與學(xué)習(xí)效果進(jìn)行及時的、有效的評價,學(xué)無以定教、評無以促學(xué),導(dǎo)致教學(xué)低效,無法實(shí)現(xiàn)減負(fù)提質(zhì)的目標(biāo)。

要改變這種狀況,關(guān)鍵要從以“教材內(nèi)容”為核心的教學(xué)設(shè)計與實(shí)施轉(zhuǎn)向以“目標(biāo)”為核心基于“教—學(xué)—評”一致性的教學(xué)設(shè)計與實(shí)施。“教—學(xué)—評”一致性是有效教學(xué)的基本原理,簡單地說,“教—學(xué)—評”一致性是指在整個教與學(xué)相互作用的過程中,教師的教、學(xué)生的學(xué)和對學(xué)生學(xué)習(xí)的評價在學(xué)習(xí)目標(biāo)統(tǒng)領(lǐng)下達(dá)成的一致性。學(xué)習(xí)目標(biāo)是整個教學(xué)活動的核心統(tǒng)領(lǐng),評價任務(wù)的設(shè)計要先于教學(xué)活動,評價貫穿于整個教學(xué)過程,并在教學(xué)中發(fā)揮關(guān)鍵的作用,從而有效促進(jìn)教師的教和學(xué)生的學(xué)。教師的教、學(xué)生的學(xué)、課堂的評是一致的,而不是各自為政、互不相干,基于“教—學(xué)—評”一致性的教學(xué)能讓學(xué)習(xí)增值賦能。

我們結(jié)合具體的教學(xué)內(nèi)容展開了積極嘗試,下面以蘇教版數(shù)學(xué)二年級上冊“線段的初步認(rèn)識”一課為例,談?wù)勎覀兊慕虒W(xué)實(shí)踐與思考。

一、依托課程標(biāo)準(zhǔn),確定學(xué)習(xí)目標(biāo)

“教—學(xué)—評”一致性從學(xué)習(xí)目標(biāo)出發(fā),學(xué)習(xí)目標(biāo)是實(shí)施教學(xué)與評價的依據(jù),教學(xué)與目標(biāo)一致,體現(xiàn)為教學(xué)始終緊扣目標(biāo)展開,教學(xué)的過程即不斷達(dá)成目標(biāo)的過程。教師要以課程標(biāo)準(zhǔn)為思考起點(diǎn),鉆研課程標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)課標(biāo)明確每個學(xué)期所要達(dá)成的學(xué)習(xí)目標(biāo),明確每個單元的學(xué)習(xí)目標(biāo),明確每節(jié)課的學(xué)習(xí)目標(biāo)。

關(guān)于線段的教學(xué),數(shù)學(xué)新課標(biāo)中是這樣描述的:結(jié)合實(shí)例認(rèn)識線段;體會兩點(diǎn)間所有連線中線段最短。在核心素養(yǎng)背景下,教學(xué)目標(biāo)絕不能局限于知識與技能目標(biāo),要同時關(guān)注數(shù)學(xué)思想方法的滲透與核心素養(yǎng)的提高,線段的認(rèn)識屬于“圖形與幾何”領(lǐng)域,因此,教師還要重視引導(dǎo)學(xué)生經(jīng)歷從實(shí)際物體中抽象出幾何圖形的過程,感悟數(shù)學(xué)與生活的聯(lián)系,發(fā)展學(xué)生的抽象能力和空間觀念。

通過解讀數(shù)學(xué)新課標(biāo),結(jié)合具體的教材內(nèi)容及學(xué)生的認(rèn)知水平,教師要確定本節(jié)課學(xué)生要達(dá)到的學(xué)習(xí)目標(biāo):(1)知道線段的特征——線段是直的,有兩個端點(diǎn),是有長短的,能從具體情境或?qū)嶋H物體中找到線段;(2)經(jīng)歷從具體事物中抽象出線段的過程,抽象能力和空間觀念得到發(fā)展;(3)經(jīng)歷在生活情境和幾何圖形中辨認(rèn)線段的過程,體會數(shù)學(xué)與現(xiàn)實(shí)生活的聯(lián)系,探索規(guī)律,感受學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的樂趣,提高回顧與反思的能力。

明確了學(xué)習(xí)目標(biāo),就是明確了本節(jié)課的教學(xué)方向,就有了減負(fù)提質(zhì)的保障。

二、緊扣學(xué)習(xí)目標(biāo),設(shè)計評價方案

評價的主要目的是全面了解學(xué)生數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)的過程和結(jié)果,激勵學(xué)生學(xué)習(xí)和改進(jìn)教師教學(xué)。為達(dá)到以評促教、以評促學(xué)的目的,評價任務(wù)的設(shè)計至關(guān)重要,它不是教學(xué)結(jié)束后的簡單檢測,而應(yīng)在教學(xué)活動前就設(shè)計好,以便評價任務(wù)嵌入教學(xué)活動的設(shè)計中,這樣才能實(shí)現(xiàn)“教—學(xué)—評”一致性。

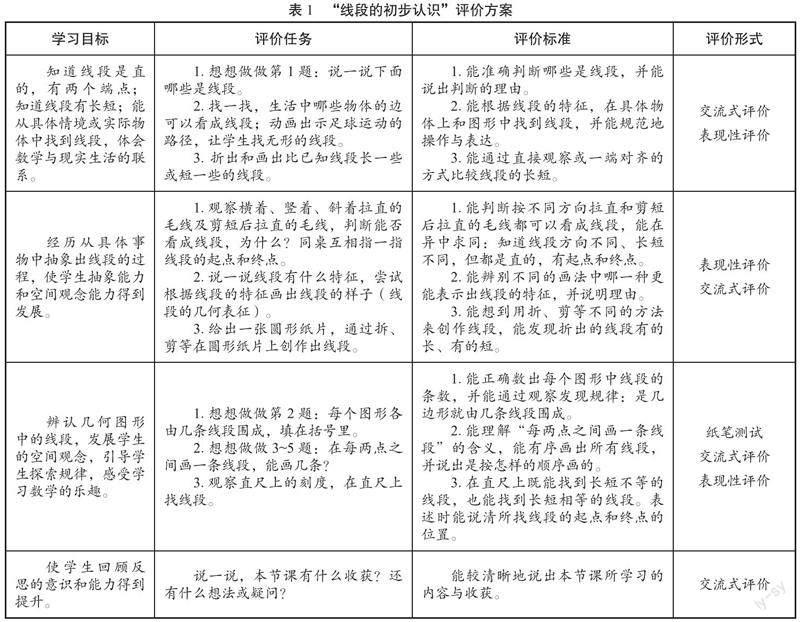

在教學(xué)“線段的初步認(rèn)識”一課時,教師圍繞前面已經(jīng)確定的學(xué)習(xí)目標(biāo),確定了評價方案(見表1)。

從上述評價方案中可以清晰看出,評價與目標(biāo)是完全一致的。評價方案中設(shè)計的評價任務(wù),有的來源于教材,有的是教師自主設(shè)計開發(fā)的。對于評價任務(wù)的設(shè)計,一方面要充分發(fā)掘教材中已有的評價任務(wù)資源;另一方面,教師要根據(jù)學(xué)生達(dá)成學(xué)習(xí)目標(biāo)的需要,積極開發(fā)合適的評價任務(wù)。

三、發(fā)揮評價功能,助推課堂增效

“教—學(xué)—評”一致性理念下,評價從教學(xué)設(shè)計開始便不再游離于教學(xué)過程之外,而是融合在學(xué)習(xí)活動的設(shè)計和組織中。預(yù)先設(shè)計好評價方案,無疑會增強(qiáng)教師的評價意識,教師心中有評價,在實(shí)施教學(xué)的過程中,便會有意識地監(jiān)控學(xué)生的學(xué)習(xí)行為及學(xué)習(xí)結(jié)果,運(yùn)用恰當(dāng)?shù)脑u價方式來獲知學(xué)生當(dāng)前的學(xué)習(xí)狀況,主動地判斷學(xué)生 “學(xué)會了什么”,把握學(xué)生的目標(biāo)達(dá)成情況,并對教學(xué)及時判斷、反饋、促進(jìn),使評價成為學(xué)生學(xué)習(xí)進(jìn)階的助推器,更好地促進(jìn)學(xué)生達(dá)成學(xué)習(xí)目標(biāo),助推課堂提質(zhì)增效。

在“線段的初步認(rèn)識”一課的課堂實(shí)踐中,教師要關(guān)注學(xué)生的學(xué)情,并給予學(xué)生足夠的、準(zhǔn)確的、具體的反饋,改進(jìn)課堂教學(xué)。下面筆者以其中的一個評價任務(wù)的實(shí)施為例,看一看評價對教學(xué)的診斷與促進(jìn)作用。

教學(xué)片段:找生活中的線段

(1)有形的:在實(shí)際物體上找線段。

師:其實(shí),線段就藏在我們身邊(出示數(shù)學(xué)書封面),你們能在數(shù)學(xué)書封面上找到線段嗎?

生上臺指出了封面的長邊,但只有指的動作沒有言語表達(dá)。

師:嗯,你一下子就找到了線段!那你能試著邊指邊說線段在哪里,以及它的兩個端點(diǎn)在哪里嗎?

生1:能!(邊指邊說)數(shù)學(xué)書上的這條邊可以看成線段,這是它的兩個端點(diǎn)。

師:你們還能在數(shù)學(xué)書封面上找到別的線段嗎?

生上臺又指出了另外幾條線段。

生2:我認(rèn)為數(shù)學(xué)書封面上的每條邊都可以看成線段。

師:你們同意他的說法嗎?

生3:同意!

師:這個同學(xué)不僅會觀察,而且會表達(dá)!周圍還有哪些物體的邊可以看成線段?你們能找一找,和同桌說一說嗎?

同桌交流,全班交流,師引導(dǎo)學(xué)生判斷找到的是否是線段。

生4:直尺的邊、課桌的邊、黑板的邊、窗戶的邊……

師:這些物體材質(zhì)各不相同,為什么它們的邊都可以看成線段呢?

生5:因?yàn)樗鼈兌际侵敝钡模袃蓚€端點(diǎn)。

師:你們緊緊抓住了線段的特征來找線段,真棒!

(2)無形的:在具體情境中找線段。

師:兩名同學(xué)在練習(xí)傳球(播放足球沿直線滾動的動畫),仔細(xì)觀察,你們能找到線段嗎?

生上臺指出足球起點(diǎn)到終點(diǎn)間的一段。

師:你的意思是足球的運(yùn)動路徑可以看成線段,是嗎?

生1:是的,足球是沿著直線滾的。

師:他們還踢出了“香蕉球”,一起看!這次,足球的運(yùn)動路徑還能看成線段嗎?為什么?

生2:不能,因?yàn)檫@次的路線是彎的,所以不能看成線段。

師:剛才不僅能在物體上找到線段,還在足球運(yùn)動路徑中找到了線段的同學(xué)請舉手!

生都高興地舉起了手。

師:真好,說明你們已經(jīng)掌握了線段的特征。

在這個教學(xué)片段中,處處都可以看到評價:當(dāng)學(xué)生只會指不會說時,教師在及時肯定學(xué)生的同時引導(dǎo)學(xué)生邊指邊說,促進(jìn)學(xué)生動作與語言表達(dá)的協(xié)調(diào)發(fā)展;當(dāng)學(xué)生能解釋“這些物體材質(zhì)不同,它們的邊都可以看成線段”的原因時,教師的評價讓學(xué)生對線段的特征有了概括性的認(rèn)識;當(dāng)學(xué)生完成了在生活中找線段這一評價任務(wù)后,教師又組織全體學(xué)生對自己剛才的表現(xiàn)進(jìn)行自我評價,學(xué)生在舉手的同時體會到了學(xué)習(xí)的樂趣。從學(xué)生整體完成這個評價任務(wù)的過程來看,學(xué)生對線段的認(rèn)識是比較到位的,學(xué)生已經(jīng)建立起了線段的表象,對線段有了親近感,這些反饋信息的收集,使教師對學(xué)生學(xué)習(xí)目標(biāo)的達(dá)成情況心中有數(shù),從而可以更好地安排之后的教學(xué)活動。

上述教學(xué)實(shí)踐,除了將評價設(shè)計安排在教學(xué)活動的設(shè)計之前完成,其余的環(huán)節(jié)看起來和以往的教學(xué)差異不大,但實(shí)際上教師的教學(xué)觀念與教學(xué)行為在“教—學(xué)—評”一致性理念的影響下發(fā)生了明顯的變化,教學(xué)評價從關(guān)注結(jié)果轉(zhuǎn)向促進(jìn)后續(xù)學(xué)習(xí),評價緊密地融合在師生的整個教學(xué)活動中,在發(fā)現(xiàn)學(xué)生與學(xué)習(xí)目標(biāo)要求的差距的過程中,教師不斷調(diào)整教學(xué)、反饋信息以促進(jìn)后續(xù)學(xué)習(xí),其價值指向不僅是“對學(xué)習(xí)的評價”,更是“為了學(xué)習(xí)的評價”。

以目標(biāo)導(dǎo)航,以評價護(hù)航,教師心中有底,這樣的教學(xué)無疑更能為課堂增值賦能。基于“教—學(xué)—評”一致性展開教學(xué)是減負(fù)提質(zhì)的好舉措,更是每位教師為實(shí)現(xiàn)國家課程目標(biāo)的應(yīng)然追求。