單側(cè)雙通道脊柱內(nèi)鏡治療腰椎間盤突出癥的短期臨床療效分析*

夏古尚,李祥林,邵建楠,盧少堃,解京明,孔慶利△

(1.楚雄彝族自治州人民醫(yī)院骨科,云南 楚雄 675000;2.昆明醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院骨科,云南 昆明 650101)

腰椎間盤突出癥(Lumbar disc herniation,LDH)是脊柱外科常見病和多發(fā)病。據(jù)文獻(xiàn)報道,LDH在我國的患病率為11%~13%[1,2]。LDH治療以非手術(shù)治療為主,絕大部分LDH患者可通過保守治療得以緩解,但仍有約四分之一的患者因保守治療效果不佳或癥狀反復(fù)需外科干預(yù)[3,4]。外科手術(shù)摘除突出的椎間盤髓核組織,使受壓神經(jīng)充分減壓,從而降低或消除腰腿痛癥狀和改善生活質(zhì)量[5]。傳統(tǒng)的后路椎板開窗髓核摘除術(shù)(Fenestration Discectomy,FD)是最經(jīng)典的手術(shù)方案。然而,FD術(shù)中需對椎旁肌進(jìn)行廣泛的剝離,這可能會導(dǎo)致肌肉缺血,從而導(dǎo)致術(shù)后椎旁肌萎縮、疤痕變性、殘留頑固性腰痛等并發(fā)癥以及患者術(shù)后滿意度低[6,7]。

隨著微創(chuàng)理念和微創(chuàng)技術(shù)的不斷發(fā)展,經(jīng)皮內(nèi)鏡技術(shù)已逐漸替代傳統(tǒng)的后路椎板切除術(shù)等開放手術(shù),成為目前治療LDH的常規(guī)術(shù)式和首選術(shù)式[8-10],當(dāng)前臨床中治療LDH常用的微創(chuàng)內(nèi)鏡技術(shù)主要有經(jīng)皮椎間孔鏡技術(shù)和經(jīng)皮內(nèi)鏡下腰椎間盤切除術(shù)等。然而,單通道內(nèi)鏡技術(shù)手術(shù)視野較小且固定、手術(shù)效率相對較低、學(xué)習(xí)曲線較長等問題,依然困擾著脊柱外科醫(yī)師開展相關(guān)技術(shù)。此外,在椎間盤游離脫垂、高髂峭、巨大椎間盤突出等患者中,經(jīng)常會出現(xiàn)減壓不徹底、癥狀緩解不明顯等案例[11]。單側(cè)雙通道脊柱內(nèi)鏡(unilateral biportal endoscopy,UBE)技術(shù)與單通道內(nèi)鏡技術(shù)有著明顯的區(qū)別,UBE技術(shù)需要建立兩個通道,視野通道和工作通道不同軸,術(shù)中操作更靈活且操作空間較大,可使用傳統(tǒng)的脊柱外科器械進(jìn)行操作,具備高效性等優(yōu)點,可對椎管內(nèi)的各個方向進(jìn)行探查,有助于實現(xiàn)全椎管減壓[12-14]。本研究回顧性分析了本院收治的40例行UBE下髓核摘除術(shù)的單一節(jié)段LDH患者,分析總結(jié)相關(guān)臨床資料,從而探討UBE治療LDH的短期臨床療效,現(xiàn)報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇本院2021年6月-2022年6月收治的單一節(jié)段LDH患者40例作為研究對象,其中23例男性患者,17例女性患者,年齡 35~78歲,平均年齡(56.4±10.9)歲。納入標(biāo)準(zhǔn):(1)明確診斷為單一節(jié)段的LDH;(2)LDH分型為脫出型、游離型、巨大突出型;(3)臨床表現(xiàn)以下肢放射性疼痛為主,可伴或不伴有腰痛;(4)影像學(xué)檢查結(jié)果與腰腿痛癥狀和體征相符;(5)影像學(xué)檢查提示無椎弓根峽部裂,不存在腰椎滑脫或者節(jié)段不穩(wěn)定等表現(xiàn)。排除標(biāo)準(zhǔn):(1)存在手術(shù)禁忌癥,無法耐受手術(shù)者; (2)有相同節(jié)段腰椎手術(shù)史者; (3)術(shù)后復(fù)發(fā)性LDH者;(4)合并有腰椎感染、惡性腫瘤、結(jié)核等其他疾病患者; (5)合并發(fā)育性椎管狹窄者或其他引起腰腿痛的疾病如髖關(guān)節(jié)病變、梨狀肌綜合征。

1.2 手術(shù)方法

患者全麻后取俯臥位。透視定位責(zé)任間隙,在棘突和椎板的交接部位作一條橫線,再沿上下椎弓根內(nèi)緣畫一標(biāo)記線,兩線交點遠(yuǎn)、近端各1.5cm處做縱行手術(shù)切口。逐級擴(kuò)張切口并行椎板表面軟組織的充分剝離,分別建立器械操作通道和內(nèi)鏡觀察通道,插入UBE內(nèi)鏡,連接生理鹽水持續(xù)重力灌洗。使用射頻電極剝離軟組織,充分顯露上、下椎板,用磨鉆將椎板邊緣的骨質(zhì)磨薄,槍鉗咬除部分椎板顯露出黃韌帶起、止點,再用槍鉗咬除黃韌帶和部分關(guān)節(jié)突內(nèi)側(cè)緣,顯露出硬膜囊及同側(cè)走行神經(jīng)根。神經(jīng)剝離子松解、剝離脊髓和神經(jīng)根,放入神經(jīng)拉鉤將神經(jīng)根牽向?qū)?cè)顯露突出的髓核組織,髓核鉗摘除突出的髓核組織,行硬膜囊及神經(jīng)根徹底減壓。嚴(yán)格止血后,放置1根引流管,縫合切口,術(shù)畢。

1.3 觀察指標(biāo)

1.3.1 圍術(shù)期指標(biāo)

記錄患者基本信息、手術(shù)時間、預(yù)估失血量等;

1.3.2 療效評價

腰腿痛采用視覺模擬評分(VAS)表示疼痛強(qiáng)度;采用Oswestry功能障礙指數(shù)(ODI)評價腰背部功能;根據(jù) MacNab標(biāo)準(zhǔn)評估患者癥狀改善情況。比較手術(shù)前后的VAS評分和ODI指數(shù),采用 MacNab評分對術(shù)后療效進(jìn)行評價。

1.3.3 術(shù)后并發(fā)癥

觀察并記錄患者手術(shù)切口感染、硬脊膜撕裂、術(shù)后復(fù)發(fā)等并發(fā)癥的發(fā)生情況。

1.4 統(tǒng)計學(xué)分析

2 結(jié)果

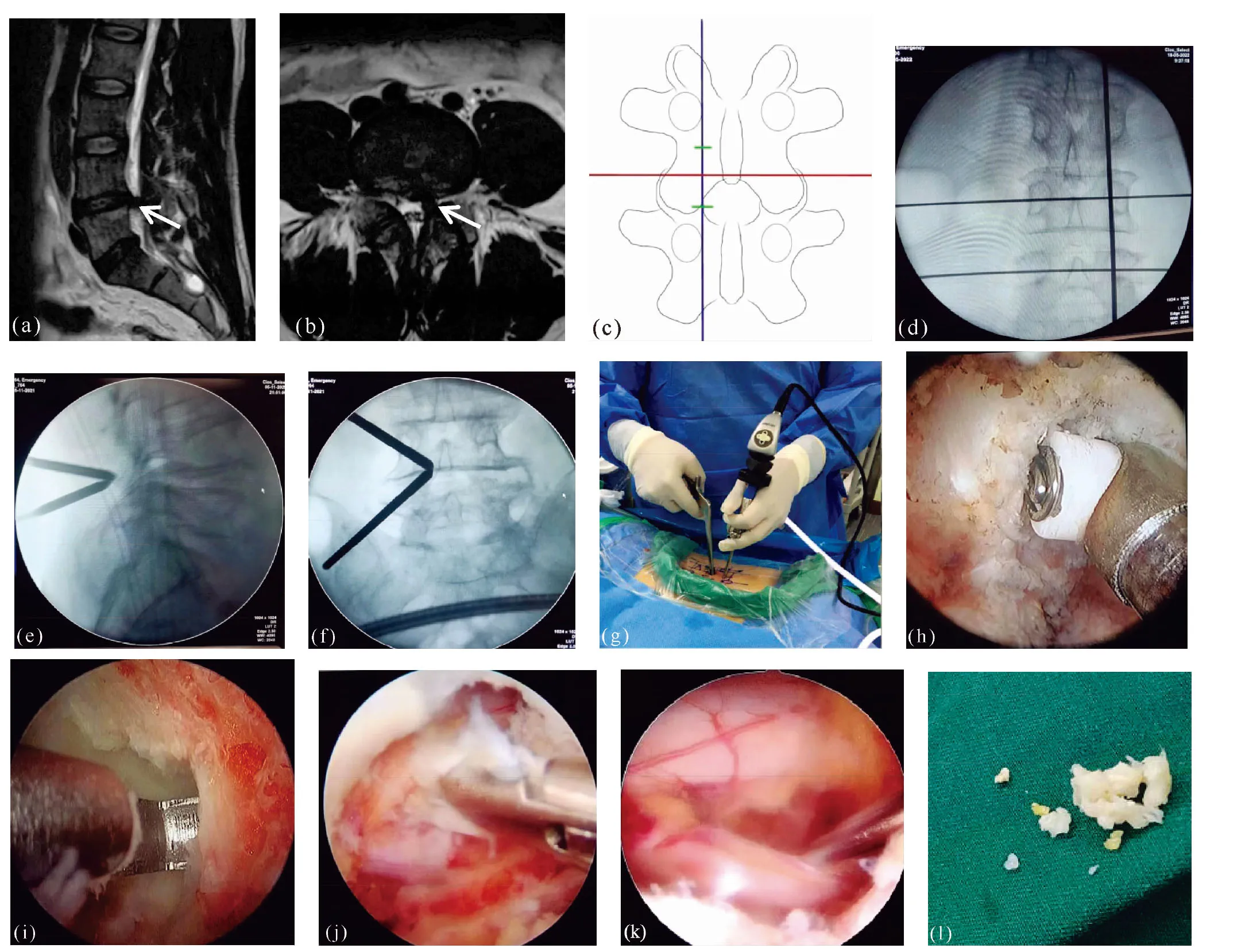

40例患者都圓滿完成UBE下髓核摘除術(shù),神經(jīng)根減壓充分,均無感染、切口不愈合、硬膜外血腫。有1例患者術(shù)中并發(fā)硬膜囊撕裂,撕裂口小于5 mm,未見馬尾神經(jīng)疝出,未行硬膜縫合,患者術(shù)后未出現(xiàn)腦脊液漏、無頭痛等癥狀;1例患者術(shù)后出現(xiàn)手術(shù)側(cè)下肢神經(jīng)根支配區(qū)感覺麻木和鞍區(qū)感覺減退,但下肢肌力正常,給予適當(dāng)脫水減輕神經(jīng)根水腫、營養(yǎng)神經(jīng)、激素抗炎等對癥治療后,下肢癥狀逐漸減輕,術(shù)后3個月下肢麻木感完全消失,但術(shù)后1年仍存留鞍區(qū)感覺減退,并發(fā)癥發(fā)生率為5%。手術(shù)時間為63~145 min,手術(shù)平均用時為105 min。所有患者均獲得隨訪結(jié)果,隨訪時間為6~18個月,平均隨訪時間是12個月。在術(shù)后隨訪時,VAS評分及ODI指數(shù)與術(shù)前相比均有明顯的改善,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),見表1。術(shù)后6個月隨訪時MacNab標(biāo)準(zhǔn)療效評定:32例優(yōu)、7例良、1例中,優(yōu)良率為97.5%,無任何一例患者復(fù)發(fā)。典型病例的圍手術(shù)期影像資料見圖1。

表1 手術(shù)前后VAS評分與ODI比較

注:a、b:術(shù)前MRI示L4/L5左側(cè)椎間盤脫出,神經(jīng)根受壓;c:觀察通道和操作通道的切口定位示意圖;d:術(shù)前C臂進(jìn)行體表透視定位;e、f:術(shù)中透視確定內(nèi)鏡與器械的三角位置;g:術(shù)中建立的兩個通道;h:直角射頻等離子手術(shù)電極進(jìn)行軟組織清理;i:槍鉗處理骨性結(jié)構(gòu);j:摘除脫出的髓核組織;k:神經(jīng)根減壓充分;l:摘除的髓核組織。圖1 典型病例的圍術(shù)期影像學(xué)資料

3 討論

LDH是臨床上最常見的脊柱退行性疾病,其手術(shù)方式主要有開放手術(shù)或微創(chuàng)內(nèi)鏡下手術(shù)。傳統(tǒng)的開放手術(shù)治療LDH,時常需對椎旁肌進(jìn)行廣泛剝離,術(shù)后易導(dǎo)致腰背痛、腰背部肌肉萎縮及腰椎不穩(wěn)定等問題[6]。隨著脊柱微創(chuàng)理念和微創(chuàng)技術(shù)的不斷發(fā)展進(jìn)步,微創(chuàng)內(nèi)鏡技術(shù)逐漸取代開放手術(shù)成為治療LDH的常用方法,其具有手術(shù)切口小、術(shù)中出血量少、椎旁軟組織結(jié)構(gòu)保留完整、并發(fā)癥低、脊柱穩(wěn)定性好等優(yōu)點,在臨床實踐中取得了不錯的療效[9]。但也存在學(xué)習(xí)曲線陡峭、視野局限、探查減壓范圍不足,手術(shù)效率低下等缺點[15,16]。

UBE技術(shù)于1996年由De Antoni等[17]提出,UBE技術(shù)治療LDH需搭建兩個通道,兩個通道完全分離,互不干擾,操作器械和觀察內(nèi)鏡可靈活的自由擺動,完美的彌補(bǔ)了單通道內(nèi)鏡技術(shù)的缺點[18]。觀察通道沒有器械和管道限制,鏡頭可隨時調(diào)整到遠(yuǎn)離術(shù)野或充分靠近術(shù)野的位置,在充分減壓的同時,顯著降低神經(jīng)損傷的風(fēng)險;其次,UBE技術(shù)擁有獨立的視覺操作視野,可以對椎管內(nèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行全方位顯露探查,能將突出的髓核組織徹底摘除以及使神經(jīng)根充分減壓、松解;另外,UBE技術(shù)可使用傳統(tǒng)的脊柱外科后路減壓手術(shù)器械進(jìn)行手術(shù),不僅保證了手術(shù)的高效性,同時還可以達(dá)到與后路開放手術(shù)相似的臨床減壓效果[19];最后,UBE技術(shù)行髓核摘除和減壓操作可在關(guān)節(jié)突下進(jìn)行,對關(guān)節(jié)突關(guān)節(jié)破壞較小,在保證充分減壓的同時,使小關(guān)節(jié)得到了最大程度的保留,有效避免了因小關(guān)節(jié)破壞過多導(dǎo)致的節(jié)段性不穩(wěn)定[20]。

UBE技術(shù)的并發(fā)癥發(fā)生率約為6.7%,其中UBE手術(shù)中最常見的并發(fā)癥是硬膜囊撕裂[21]。大多數(shù)時候硬膜囊撕裂較小,無需修補(bǔ);而當(dāng)硬膜囊撕裂較大時,可在內(nèi)鏡下直接修復(fù)硬膜囊,但對外科醫(yī)生的技術(shù)要求較高[20]。當(dāng)鏡下修補(bǔ)困難時,應(yīng)盡快結(jié)束手術(shù)或更改手術(shù)方式,防止沖洗鹽水過度灌注到硬膜囊內(nèi),導(dǎo)致硬膜囊內(nèi)壓力過高、從而引發(fā)類脊髓高壓綜合征等并發(fā)癥。

本研究40例患者都獲得可靠的隨診結(jié)果,隨訪時間為6~18個月,平均隨訪時間是12個月,在術(shù)后隨訪時,VAS評分及ODI指數(shù)與術(shù)前相比均有明顯的改善,提示UBE技術(shù)能有效降低患者的術(shù)后疼痛以及促進(jìn)患者腰背功能的恢復(fù)。術(shù)后6個月隨訪時MacNab標(biāo)準(zhǔn)療效評定:32例為優(yōu)、7例為良、1例為中,患者的優(yōu)良率為97.5%,無任何一例患者復(fù)發(fā),提示UBE下髓核摘除術(shù)可達(dá)到較高的優(yōu)良率。有1例患者術(shù)中出現(xiàn)硬膜囊撕裂,分析原因可能與牽拉硬脊膜與黃韌帶之間的脊膜韌帶有關(guān);還有1例患者術(shù)后出現(xiàn)神經(jīng)損傷癥狀,可能是因椎間盤突出巨大、神經(jīng)擠壓嚴(yán)重,松解粘連時導(dǎo)致神經(jīng)根損傷。本研究與張偉等[22]的研究結(jié)果基本一致,證明UBE技術(shù)是治療LDH安全且有效的手術(shù)方式。

綜上所述,UBE技術(shù)在治療LDH時具有手術(shù)切口小、組織損傷少、操作靈活、學(xué)習(xí)曲線平緩、視野清晰、減壓徹底、療效確切、術(shù)后并發(fā)癥少等特點,是治療LDH的安全有效手術(shù)方式,可達(dá)到較高的優(yōu)良率,值得臨床推廣。

- 云南醫(yī)藥的其它文章

- 個性化護(hù)理在膝關(guān)節(jié)半月板損傷經(jīng)關(guān)節(jié)鏡手術(shù)治療后康復(fù)效果的影響*

- 康復(fù)護(hù)理方案用于膝關(guān)節(jié)韌帶損傷患者中的效果研究*

- 互聯(lián)網(wǎng)+預(yù)康復(fù)護(hù)理在關(guān)節(jié)鏡肩袖損傷修復(fù)術(shù)患者中的應(yīng)用*

- 5E康復(fù)護(hù)理對2型糖尿病患者運動康復(fù)效果的影響研究*

- 非輻照深凍同種異體肌腱行膝關(guān)節(jié)韌帶重建的早期臨床應(yīng)用觀察*

- 晚期強(qiáng)直性脊柱炎致髖關(guān)節(jié)強(qiáng)直行全髖關(guān)節(jié)置換的療效分析*