公眾參與視角下的老舊社區公共空間設計研究

摘要:隨著城市信息化和農業現代化的深入發展,我國新型城鎮化進程平穩推進,但也存在土地資源短缺等各種問題。城市化進程不斷推進,存量時代隨之到來,在此背景下,城市更新成為恢復舊城區活力和發展新城區空間品質的重要途徑。社區是人類生存和發展的核心場域,也是人們的日常生活場所,其主要服務對象是社會大眾,所以社區改造應以人的需求為中心,了解個體和環境之間的關系。盡管當前老舊社區改造項目開展得如火如荼,但或多或少存在碎片化、片面化的問題,人、社區、改造者之間缺乏聯系。與此同時,社區也是城市化管理的基礎單位。改造老舊居民小區是近年來重要的民生工程,惠民生、擴需求,對提高城市品位、促進經濟高質量發展具有重要意義。在老舊社區改造中,必須特別關注居民的個人慣習以及展望改造能否助力社區發展,帶來社會效益。同時,應思考如何才能既保留原始性慣習,又能迎合數字化時代的發展進程,進而引導公眾積極投身社區改造,使參與性設計融入舊城區公共空間改造設計中并起到積極作用。此外,應依托現代數據技術,搭建參與式設計平臺,以便高效、科學、直觀地規劃、設計、管理、運營社區。文章從公眾參與的視角出發,對老舊社區公共空間設計進行研究,以供參考。

關鍵詞:城市更新;參與性設計;老舊社區;公共空間;空間設計

中圖分類號:TU984.114 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2023)13-0-03

0 引言

隨著數據的不斷積累,老舊社區更新進入第四階段,即從傳統的大拆大建轉向以參與式為核心的微更新時期[1]。在對老舊小區的更新研究方面,國家開始重視提高社會空間質量,加強生態環境建設,打造宜人宜居社區。而老舊社區公共空間更新的重點則在于翻新社區設施、維護公用空間服務設施、修復園林綠化景觀。參與性設計可以有效探究當前老舊社區從上到下的更新模式以及社區居民切身的體驗需求,不僅僅關注社區公共空間現實層面的服務設施需求,同時還要關注居民的心理需求與日常生活習慣,使居民在社區更新的過程中產生使命感和歸屬感,這對推進老舊社區更新具有關鍵作用。

1 老舊社區公共空間現狀及需求分析

1.1 老舊社區公共空間現狀

1.1.1 定義

“公共空間”通常被用來描述住房或其他社會設施,如街心花園、街角、花園、游樂園、健身房、兒童樂園和其他社會設施。其不局限于住房或其他社會設施,還包括住房周邊的環境和設施。老舊社區是當地人的日常生活場所,能反映一定的文化傳統。

1.1.2 社區公共空間問題分析

當前的老舊社區公共空間由于建筑年代久遠以及城市的不斷更新,逐漸暴露出許多問題,如水電氣熱網等設備老化,缺乏必要的維護和保養,使用效果較差。而這些問題的積累會影響社區的宜居環境,影響社區的交通網絡,可能造成擁堵、噪聲污染等。此外,社區與物業的聯系薄弱,居民之間也難以構建交流網絡,這直接導致公共空間模糊化。

1.2 老舊社區中的居民行為活動分析

揚·蓋爾在《交往與空間》提到了戶外活動的三種類型,分別是必要性活動、自發性活動和社會性活動[2]。

根據對武漢市老舊社區公共空間的調研,空間中常見的必要性活動主要有上班上學、拿取快遞、家務勞動等。雖然老舊社區現有的服務設施及空間能夠滿足居民基本的必要性活動,但隨著新城鎮化的持續推進,其已經無法滿足居民新興生活方式的需求。在老舊社區中,自發性活動一直是備受爭議的焦點。研究表明,居民可以通過重新定義和占據空間來緩解當前的空間矛盾,并且可以通過社會性活動來緩解這種矛盾,但一些自發性行動確實占用了公共空間,亟待找到一種既能滿足需求又能緩解空間矛盾的方法。

2 參與式設計探究

2.1 參與式設計

2.1.1 內涵

參與性設計通常也被稱為協同設計、合作設計或者共同設計,目前還沒有具體的定義和運作方法。活動型建筑設計強調在社會設計活動中讓利益相關者積極參與到建筑設計的活動情境中去,由政府部門與設計方在活動環境中進行合理引導[3],達到多方力量協調合作的效果。

2.1.2 參與式設計的可實施性

當前,很多社區都在推進社區更新,但存在很多痛點。例如,錢花出去,居民的反饋率卻不高;外請的專業人士難以落地,改造后很難維護;一些居民覺得此事與自己無關,只會圍觀,在改造完成后又提出諸多意見等。參與式設計的可實施性在于它是以大眾為主體的共同參與。居民是社區的主人和使用者,對于共同生活區域該如何更新,他們有主要的決定權,公眾參與能使設計更具有實際意義。

2.2 參與性城市更新

在以居民為主體的老舊社區更新中,設計師需要重點了解居民的即時性需求以及個人展望。參與性設計的核心在于各部分之間的交互合作,設計師作為溝通和協調各方的紐帶,肩負著總結問題、提出解決方案、整體調整歸納的綜合任務[4],從而實質性改善居民的居住環境,盡力滿足居民的公共生活需求,使老舊社區適應城市發展進程,重獲新生。

在整個過程中,居民將在三個階段參與設計:設計初期根據自身的慣習提出生活需求以及現有空間對其造成的影響;設計中期根據多樣化方案作出自己的選擇:設計末期對整體性設計提出意見與建議。期間,設計師要根據居民的建議進行調整。參與性設計對設計師的專業水平提出了更高的要求,其不僅要有完整的設計思路,同時要有一定的協商能力。在參與式設計模式下,設計師要從宏觀的層面統籌取舍、綜合考慮居民的想法,在保證設計質量的前提下,盡可能滿足大多數居民的需求,有效利用社區的公共空間。這是最重要,也是社區參與設計中最難的一個環節。

2.3 參與式設計案例分析

參與式設計的特點往往在設計過程有所體現,它更像是一種設計方法。這種看起來十分民主的方式比建筑師獨立完成的方案更加貼近使用者的實際需求,能夠帶來更為人性化的體驗。

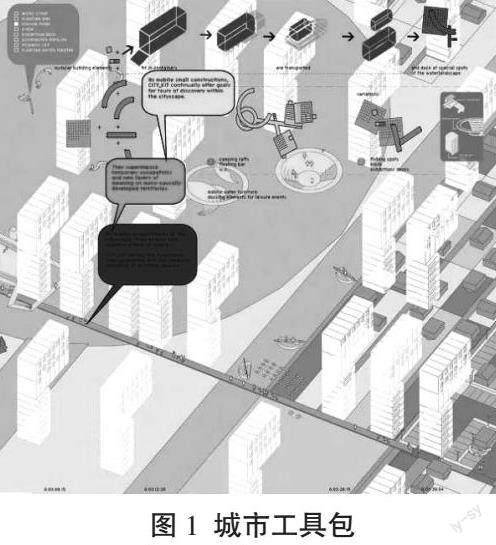

圖1的城市工具包是一款城市電腦游戲,可以升級所在社區。雖然不是真實的設計項目,但這個混合游戲是圍繞城市規劃和城市再開發而研發的。城市工具包把居民變成了城市的制造者,從而在城市環境的使用者和建構者之間架起了一座溝通的橋梁。這個游戲案例可以啟發設計師,通過不同的渠道以及方式去收集居民的意愿和想法,讓居民積極參與其中,從而在社區、居民、設計者之間開辟高效的溝通渠道。

圖2的案例是布魯塞爾一個最貧窮、文化最多樣化的街區,一個參與式的工作室重新激活了一部分未得到充分利用的公共空間。

這里搭建了一個建筑裝置,是一個投射到公共廣場的物體,一個連續的家具裝置。而最初的參與者手繪的房子風格各不相同,這是因為參與者有不同的文化背景。在這里,公共空間的創造主要被理解為社會空間的創造。在全球移民和流亡時代,它重新定義了個性、團結和歸屬感等概念,也凸顯了公眾的參與可以使社區更新、更人性化、更有溫度。

經相關案例分析,參與式設計可以采用日常軌跡記錄、愿景設想藍圖等方法收集公眾對生活環境的訴求,再通過協作,相互溝通將愿景努力變成美好的現實。參與式設計不僅可以推進社區改造工作進程,也可以活化社區公共空間,使其真正變成公用的生活空間。

3 居民參與式社區更新

3.1 社區居民參與方式

3.1.1 帶領居民具體認識社區

首先,與一些長久生活在社區的原住民深入交流,以更具體地了解居住環境給居民帶來的困擾,了解居民的日常生活方式。在交流時也可以在社區中漫步,評估社區的優缺點,進而做好前期調查。完成以上調研工作后,通過SWOT分析法全面分析社區公共空間的內外部資源以及生態環境,最終策劃適應場地并能滿足居民需求的設計方案。

3.1.2 設立參與式工作坊

在前期的項目調研完成之后,可以設立參與式工作坊,以多種趣味性的方式讓有意愿的居民參與進來,搭建各自的理想城堡。同時,組織多部門人員加入工作小組,讓參與者充分了解方案的設計思路,探討方案的可行性。同時,設計團隊在整理完大家的提議后要進行匯總和公示,通過投票等方式確定最理想的實施方案。在明確最后的設計目標后,項目執行者要羅列設計方案細則,由大家公開選擇并提出意見,進行適當補充。

3.1.3 社區后期共同維護

社區后期的共同維護影響著社區的可持續發展,項目團隊可聯合多方力量,全方位宣傳社區改造項目,促使更多社區管理者參與其中并收集歸納居民意見,讓居民成為社區維護的監督者。還可設立一個公眾參與平臺,如建立社區群、社區服務APP,引導居民積極參與討論。同時,倡導更多的社區積極分子構建起社區與居民之間的溝通橋梁,利用現代網絡或者意見信箱等渠道了解居民的生活需求。

3.2 社區公共空間更新途徑

3.2.1 空間整合再利用

隨著時代的發展,老舊社區公共空間難以滿足居民的需求,相關社區空間缺乏合理利用。鑒于此,要高度關注老舊社區中的灰空間,具體了解當前的空間狀況和居民需求,合理整合、利用現有公共空間。采用具有創新價值的碎片化空間,從細節上推動整體發展,提高空間品質和利用率,實現空間活化。

3.2.2 延續老舊社區生活的原真性

老舊社區保留著特有的歷史文化與人文情懷。在設計及重新布置公共空間的過程中,要挖掘這些被大家遺忘的歷史文化,考究原住民的生活習俗,加強與社區地域文化的連接。老舊社區生活的歷史原真性是其與現代商品房的最大區別和最大特色。在更新老舊社區公共空間時,既要聯系歷史文脈,也要注重原住民日常生活的原真性,關注不同群體的不同需求與居民的自發性活動,尊重人在外部空間環境中的使用慣習,連接碎片空間,讓社區重煥生命力。

3.2.3 社區公共設施數字化和智能化發展

數字化、智能化建設在新型城市居住功能單元中扮演著重要角色,而基于公眾參與的設計方法將用戶的情感和需求融入整個設計過程,強調設計師、民眾和開發商之間的協作。利用一定的數據采集以及網絡客戶端,將數字媒體引入社區,能夠更好地實現社區維護。在數字媒體的助力下,居民的問題以及需求也能得到更及時的反映,設計師及第三方能夠快速了解問題并采取應對措施。社區數字化是大勢所趨,在老舊社區公共空間改造中必不可少。

3.2.4 參與式社區營造

利用參與式設計,可以創造一個充滿活力的社區,讓居民真正參與到改造過程中,而不只是被動地接受建議或反饋。基于此,居民能夠根據自身的習慣和喜好,參與社區改造,從而實現可持續的管理和維護。參與式設計是一種設計方式,是通過建立和維護一種有利于參與者的環境,以實現可持續發展。共建共治共享才是想達到的目的,參與式社區營造需要每個社區居民參與其中,社區的共同締造更離不開多方協作。

4 結語

如今,數字化和網格化系統改變了社會生活,數字媒介已經滲透進人們生活的方方面面,人們的價值觀和需求發生改變,對社區空間的需求也隨之發生變化。探究公眾參與式設計,不僅是在探索一種設計方法,更是找尋一種共同參與的設計態度。當前,人們更注重高質量的體驗和需求滿足,相關設計必須進一步探究人與空間的關系,社區空間需要與居民的使用方式、認知層次以及心理認同的過程相適應。基于公眾參與視角的老舊社區更新強調“以人為本”的理念,即從社區居民的個體需求出發,深入探究居民最真實的日常生活慣習,在保留老舊社區的原真性的同時,迎合城市更新的發展進程,采用參與式設計方法,使居民參與進來,實現社區公共空間的可持續性改造,達到共同締造良好社區的目的。

參考文獻:

[1] 田麗.基于韌性理論的老舊社區空間改造策略研究[D].北京:北京建筑大學,2020:5-8.

[2] 揚·蓋爾.交往與空間[M].何人可,譯.北京:中國建筑工業出版社,2002:98.

[3] 陳清,李建軍.居住區規劃設計中的“參與性設計”[J].住宅科技,1998(3):3-5.

[4] 侯曉蕾.基于社區營造的城市公共空間微更新探討[J].風景園林,2019,26(6):8-12.

作者簡介:胡馨露(1999—),女,湖北武漢人,碩士在讀,研究方向:城市規劃設計、風景園林設計、室內設計。