集團化辦學模式下義務教育學校團體心理輔導研究

【摘要】本文論述在集團化辦學模式下,通過充分發揮集團資源的共建共享優勢,探索開展團體心理輔導的可行路徑,包括統籌推進、課程建設、效果評估等,提高集團心理健康教育水平,促進集團師生身心健康發展。

【關鍵詞】集團化辦學 團體心理輔導 心理健康

【中圖分類號】G44 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2023)13-0034-03

團體心理輔導(以下簡稱團輔)是學校開展心理健康教育的重要方式,具有教育、發展、預防和治療等功能。它一般是在團體環境下采用心理學技術,對某一學生群體提供幫助和指導,通過團體內人際交互作用,引導個體通過觀察、體驗和學習等方式在人際交往中探討、認識和接納自我,調整和改善與他人的關系,學習新的交往態度和行為方式,最終更好地適應社會生活。

義務教育集團的團輔工作具有統籌性、多樣性、針對性等特點。在當前中小學心理健康教育專職教師緊缺的背景下,由集團統籌開展心理健康教育,探索建立團輔一體化機制,有利于提高集團各校區的心理健康教育水平。南寧市天桃實驗學校教育集團(以下簡稱集團)在探索心理健康教育一體化過程中,主要針對大團體心理輔導、小團體心理輔導、學生個體輔導等進行統籌管理。本文主要針對團輔管理、團輔課程建設和效果評估等方面展開研究。

一、集團統籌實施團輔工作

集團化辦學的顯著特點在于發揮優質資源的輻射作用,消除區域教育資源整體差異,促進優質教育資源共建共享。按照這一理念,我們充分發揮集團化辦學優勢,統籌實施團輔工作。

(一)圍繞核心內容安排團輔工作

雖然集團內各校區情況有所差異,但義務教育階段學生面臨的心理問題或心理需求相差不大,集團內初中部與初中部之間、小學部與小學部之間學生年齡特點相同,適應學生年齡特點和身心發展規律的活動形式差異不大,因此團輔方案設計的核心內容基本不變。基于此,集團各校區的團輔工作可以圍繞核心內容設計相應主題,打破校區之間的壁壘,統籌開展團輔課程建設及團輔活動,提高團輔一體化水平。

(二)借助信息技術優化團輔資源

醫學臨床案例能為醫生開展診斷和治療工作提供參考。同理,心理健康教育案例可以為教師有針對性地開展心理咨詢、心理疏導、團體輔導提供參考。在信息化時代,集團化辦學模式下的心理健康教育應充分發揮資源共享優勢,通過統一開發網絡平臺,鼓勵各校區的心理健康教育教師根據各自實踐情況,對課程資源和學生學情進行更新,使團輔課程資源庫不斷充實,進一步促進團輔優質資源再生與共享。

(三)開展團輔集體研討活動

校本教研是學校提高教育教學質量和教師專業水平的重要方式。自開展集團化辦學以來,集團各校區一體化開展心理健康學科教學研討活動,其中團輔是重要研討內容。在心理健康教育工作中,團輔尤其需要發揮集體智慧,通過聽取各校區專兼職心理健康教育教師提出的學生心理問題,探討可行的團輔形式與方案,以此提高團輔的針對性和實效性。

二、建立團輔課程教學資源庫

開展心理健康教育的途徑和方法多種多樣,不同學校應根據自身的實際情況靈活選擇,注意發揮各種方式和途徑的綜合作用,增強心理健康教育的效果。我們基于集團化辦學優勢,主要從以下幾個方面建立團輔課程教學資源庫。

(一)把握學生心理需求,明確課程建設方向

團輔應建立在適應學生心理需要的基礎上。集團以教育部2012年印發的《中小學心理健康教育指導綱要》(以下簡稱《意見》)為指導,對中小學生的心理健康內容進行分類,將中小學生心理健康教育需求分為自我意識、情緒情感、人際關系、學習生活、人格發展、心理品質6個方面。隨后,在集團各校區隨機抽取243名學生,就學生的心理需求進行訪談及調查。調查結果顯示,學習生活、情緒情感和人際關系是學生心理上首先需要關注的幾個方面,自我意識、人格發展和心理品質次之。這一結果一方面反映了集團學生的心理狀況,另一方面反映了學生存在心理問題的普遍性。為此,我們明確了團輔課程建設的方向,即以學生需要關注的幾個方面為重點,優先對學生普遍存在的心理需要進行團輔,從中發現學生真正的心理問題,并采取有針對性的個案輔導。

(二)充分發揮集團優勢,為課程構建奠定基礎

要實現團體心理輔導課程資源的共建共享,就必須推動課程主題和核心內容有機統一,從客觀上滿足集體備課的條件。例如,在“疫情心理防護”專題團輔課中,集團中的多名教師集思廣益,最終商討出以保護“蛋哥”的形式幫助學生緩解心理壓力,形成相應主題的特色團輔課程。課程實施過程中,集團充分凝聚各校區的智慧,提升課程教學質量和實施效果,同時減輕心理教師獨自備課的壓力。這種由“獨自備課”轉向“集體備課”的模式,體現了集團化辦學模式的特點,與集團化辦學的目標一致。

(三)結合各校區實際,構建心理團輔校本課程

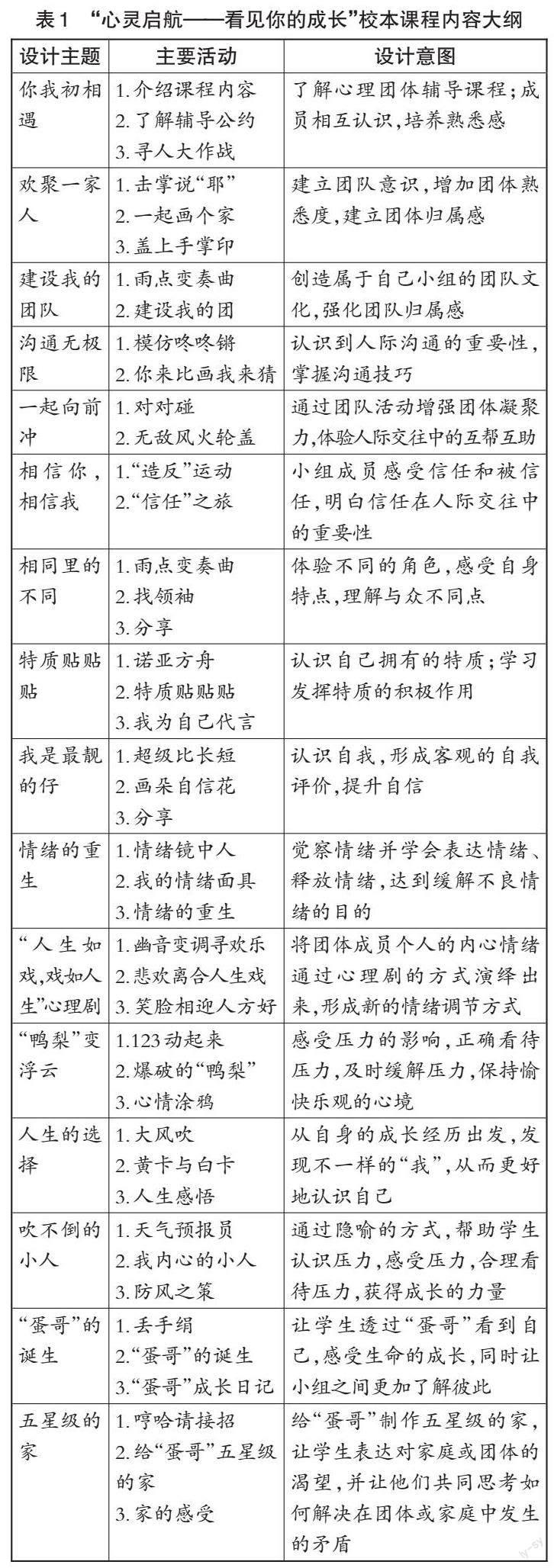

集團按照“學習生活、情緒情感、人際關系”重點關注,“自我意識、人格發展、心理品質”輔助關注的思路,結合各校區實際,設計了相應的團輔課程。小學部設計了“人際關系、情緒釋放”主題心理團輔課程,教學活動包括:“指間交流”主題活動,讓學生通過動作與手勢,啟發學生思考人際交往的正確方式與原則;“夾球”和“支援前線”活動,引導學生在活動中感受個人與集體的關系,明白個人對團隊的信任與責任;設計“曼陀羅繪畫”團輔活動,引導學生畫出情緒,表達情緒,釋放情緒;設計“小雞變鳳凰”和“人椅挑戰”活動,引導學生在游戲體驗中更好地認識困難和挫折,認識到只有自強不息、堅持到底才能體會到成功的喜悅。中學部設計了“緩解壓力、認識自我”主題團輔課程,教學活動包括:開展“迷你K歌會”和“舞動青春”主題活動,采用舞動心理治療技術,通過音樂與運動相結合的方式,幫助學生釋放學業壓力;開展“抓住壓力討厭鬼”“防風之策”活動,指導學生探索調適壓力的方法;開展“畫朵自信花”活動,幫助學生認識自我,形成客觀的自我評價,提升自信。在上述課程的基礎上,集團專職心理健康教育師資團隊匯總了各校區團輔課程資源與實施心得,經過修改與評估,構建了如表1所示的集團心理團輔“心靈啟航——看見你的成長”校本課程,初步形成了團輔課程教學資源庫。

針對一些特殊情境下的主題,我們還根據實際情況和環境特征,設計了特殊專項團輔活動課,以更好地適應學生的心理需要,主要包括:圍繞新冠肺炎疫情時期情緒疏導內容專門設計了“疫情心理防護”專題團輔課;針對初中班級矛盾和凝聚力不足的問題,專門設計了“神秘島嶼的秘密——班級合作與凝聚力”專題團輔活動課;針對九年級考前焦慮問題,設計了“考試焦慮有良方”專題團輔活動課。

三、團輔實施效果評估

傳統的課程與活動評價多聚焦于學生知識和技能的獲得,而團輔課程更關注學生心理品質培養和核心素養發展。筆者與團隊主要從課堂觀察、個案觀察與分析、學生成長記錄卡三個方面對集團心理團輔的效果進行評估。

(一)在課堂上觀察學生的心理狀態

在團輔教學活動中,通過觀察學生參與團輔活動表現出來的人際交往能力、互動能力、創新創造能力等,可以評估學生是否獲得積極的情感體驗及是否達到團輔活動的目的。例如,我們曾組織一群不喜歡參加集體活動、容易離群的學生參加“融化的冰蓋”主題團輔活動,活動規則是團隊成員需站立在幾個“冰蓋”上,且雙腳不能落到“水”里。在教師的引導下,該群學生根據規則,由最初自己找位置站立,到盡量擠在一塊,再到互相攙扶讓別人的雙腳站在自己的雙腳上,最終所有人都能站在“冰蓋”上而不掉進“水”里。由此可以看出,參與本次團輔的學生通過參加這一活動,認識到了理解他人、幫助他人、融入團隊、團結協作的重要性。

(二)通過個案觀察學生的成長狀態

在團輔活動中,一些適應能力較差或存在人際關系困擾、學習心理困擾的學生,在參與團輔活動之后,能夠在日常學習生活中獲得更好的發展。例如,學生A曾因人際關系問題多次前來咨詢,她的行為表現為害怕與人交往,被多人或集體關注時會害怕。在參與團輔活動半個學期后,該生能主動與他人接觸,在團輔活動中能主動為團隊出力,在日常課堂教學中敢舉手回答問題。又如,學生B在日常課堂中十分沉默,既不主動回答問題也很少講話,通過引導其參與團輔活動,該生表露出真實的自我,在團輔活動中起到了組織者、領導者的作用。從以上案例中可以看出,與日常課堂教學相比,團輔活動的氛圍更能讓學生釋放自我、更能激發學生的發展潛能。

(三)學生個人成長記錄卡反饋

在團輔活動結束之后,教師可以通過讓學生填寫個人成長記錄卡的方式,引導學生對活動進行更深入的思考,從中了解學生的課堂收獲及體驗,從而評估這一團輔活動是否達成既定目標。例如,集團中的某初中生在個人成長記錄卡中這樣寫道:“體驗到團隊之間要團結合作……我很開心,因為我把‘蛋哥修復好了……保護‘蛋哥的過程也是戰勝困難的過程……衣服能給予溫暖,愛心能治愈傷痛。”通過分析這些文字,可以看出該生認識到了團隊的重要性,懂得付出就有回報的道理,以及懂得了關愛他人、珍愛生命,獲得了積極的情感體驗,達到了團輔活動的目的。

綜上所述,我們在集團化辦學模式下開展符合學生心理需要的團輔活動,初步建立了集團化團輔校本課程資源庫。從整體上看,集團的團輔課程在實踐中效果較好,內容符合學生需求,活動形式生動多樣,學生參與度高,且學生在活動中有感悟、有體會。開展團輔活動不僅有助于學生掌握解決心理問題的方法,還促進了集團內各校區心理健康教育教師的協同發展。

參考文獻

[1]李香玉,王梓霖,吳建濤,等.集團化辦學熱背后的冷思考[J].教育家,2021(31):3.

[2]樊富珉.團體心理輔導[M].上海:華東師范大學出版社,2010.

[3]楊曉瑩,楊小微.共享發展:基礎教育集團化辦學的路徑探尋[J].教育發展研究,2020,40(2):8.

[4]范小梅,戴暉.集團化辦學中優質教育資源的嬗變與作為[J].教學與管理,2020(28):4.

注:本文系廣西教育科學2021年度資助經費重點課題(A類)“集團化辦學模式下義務教育段學校心理健康教育的實施路徑研究”(2021A065)的研究成果。

作者簡介:葉美藍(1996— ),廣西賀州人,二級教師,研究方向為中小學心理健康教育。

(責編 歐金昌)