融入DIIEE模型的信息科技實踐類課程活動設計

牟偉琪 王興輝

【摘 要】實踐類課程是培養學生創新意識與創新能力的重要載體。文章以信息科技課程為例,分析實踐課中存在的問題,將DIIEE模型中的發現、解釋、設想、實驗、改進五個階段流程與信息科技課程進行融合,構建新的教學實施路徑,以期培養學生的創新意識與創新能力,提高實踐類課程的教學質量。

【關鍵詞】DIIEE模型 設計思維 創新能力 信息科技課程

【中圖分類號】G623.58? 【文獻標識碼】A? 【文章編號】1002-3275(2023)04-49-04

信息科技課程是培養學生創新能力的重要載體。采用傳統教學模式和方法開展教學難以發揮信息科技課程的潛在價值。“設計思維導向的教學過程引導學生通過非線性、循環式的思考方式,產生新方法實現新可能。以設計思維構建的核心素養培養的教學活動不僅能夠改善學習者思考過程中思維定勢和線性思考的現狀,還為學習者提供了解決問題的思路及工具。”[1]為了使信息科技課程產生較好的教學效果,在教學中融入設計思維的理念和模式是一個有效選擇。融入設計思維的學習活動是把設計思維理解成一種方法觀,是一套啟發式規則、一系列步驟或策略,它能指導學生解決復雜的問題,并制作具有創新性的產品。[2]設計思維的核心在于構思與創新,與《義務教育信息科技課程標準(2022年版)》(本文簡稱《課程標準》)倡導的創新導向相一致。教師可以基于以設計思維為依托的DIIEE模型開展教學活動,引導學生將富有想象力的設想制作成作品,從而培養學生的發散性思維與創造力,落實以培養創新能力和創新意識為主的信息科技課程目標。

本文以初中信息科技課程為依托,依據典型的設計思維模型——DIIEE模型,主要對學生的學習活動方式及活動流程進行重構,以期解決實踐類課程中存在的問題。

一、當前信息科技實踐類課程存在的主要問題

(一)傳統教育觀念與模式和信息科技實踐類課程不匹配

初中階段的信息科技課程具有技術性、創新性、聯系實際解決問題的特征,并且注重培養學生的創新能力和解決問題能力。在信息科技實踐類課程中,如果一味采用講授法,讓學生重復操作教師所講授的步驟,那么學生便只會一味模仿,而不會將理論與實踐結合,這就導致學生即使會使用軟件進行操作,也對實踐類課程認知不清,不理解課程的含義。從實踐類課程的要求來看,實踐類課程注重理論與實踐相結合,要求學生能夠創新地、綜合地解決問題。實踐類課程需要在輕松、活躍的課堂氣氛中進行,這要求教師對傳統的授課模式進行創新。

(二)重視技能而忽視學生創新能力的培養

在實踐過程中,一些教師著重關注學生的操作步驟是否正確,是否與教師展示的過程保持一致,而忽略了學生的創新意識和創新能力的培養,從而導致教師和學生都走進了技術誤區。雖然有的學生可能會有靈光一現的時刻,但是如果與教師講授的環節和步驟有所出入,他們便不敢提出,從而無法用實際操作驗證自己的新想法。長此以往,教師和學生的雙向反饋都會缺乏創新性。

二、設計思維融入信息科技實踐類課程的可行性分析

(一)DIIEE模型與信息科技課程教學的共通之處

DIIEE模型與信息科技課程都體現了杜威的“在做中學”的思想,鼓勵學生從現實中的問題出發,圍繞真實問題進行探索,提出解決問題的方案,并在真實情境中驗證方案。DIIEE模型要求關注使用者的感受,強調學習者基于真實情境了解使用者的需求,并圍繞真實環境開展設計與創新。初中階段的信息科技課程倡導真實性學習,創新教學方式,引導學生經歷原理運用過程,提高學生的學習參與度,鼓勵學生在做中學、在用中學、在創中學。教師不僅要重視基本技能的講授,而且還要引導學生用所學知識解決生活中的問題,做到學以致用。DIIEE模型與信息科技課程都追求培養學生的創新能力、解決問題的能力,以及要求學生綜合運用所學知識,大膽設想與創新,在不斷迭代評價與修改中形成可視化的作品。因此,DIIEE模型與信息科技課程存在一定的共通性,基于DIIEE模型設計的學習活動能夠促進學生創新能力的發展。

(二)DIIEE模型與信息科技課程的價值追求具有一致性

立德樹人在信息科技課程中體現為學生在運用信息科技知識解決問題時,要遵循道德規范和科技倫理。在初中信息科技課程中,學生需要圍繞生活中的問題形成作品,例如學生編程學習中設計模型時,要從人們的需求出發,解決人們生活中的問題。可見,信息科技課程價值追求的落腳點是以人為本。DIIEE模型中也包含著以人為本的理念,基于DIIEE模型的設計活動中,以滿足人們的需求作為設計主題,從人們的需要出發,設計產品。因此,DIIEE模型與信息科技課程的價值追求具有一致性。

三、DIIEE模型融入信息科技活動類課程的探索

本文在分析DIIEE模型及其步驟的基礎上,具體闡述將DIIEE模型融入信息科技活動類課程的方式。

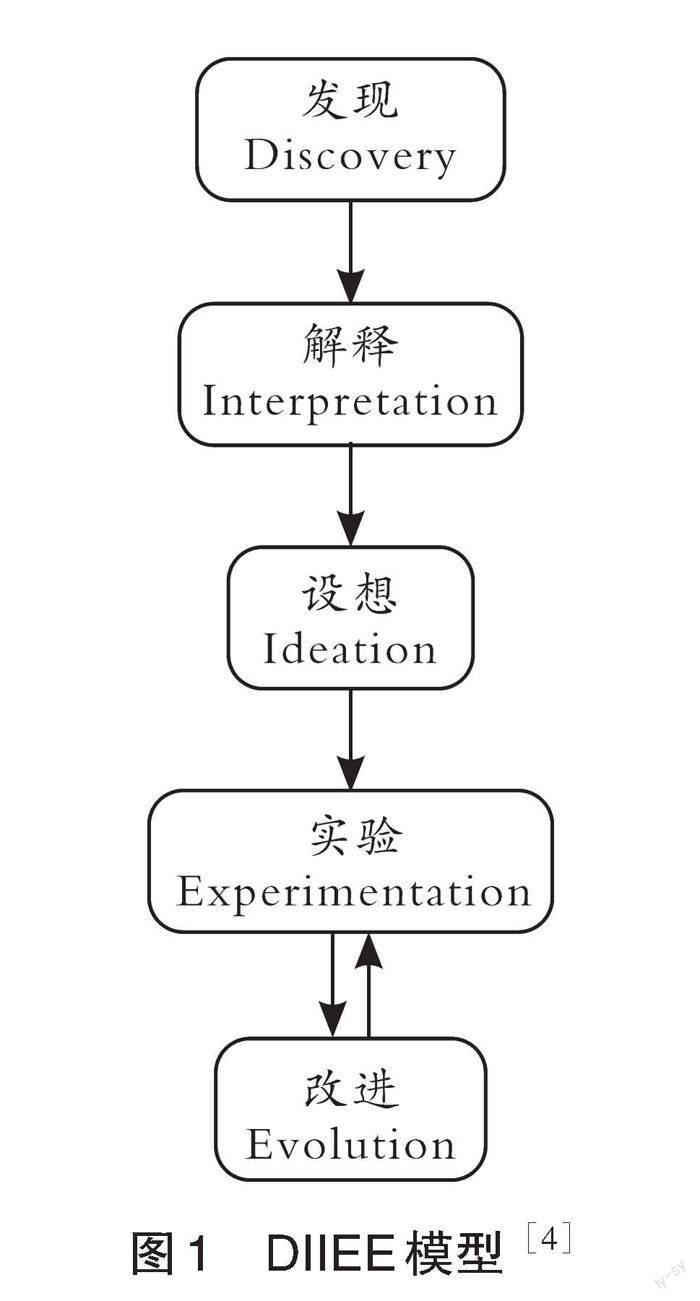

(一)DIIEE模型

DIIEE模型是由IDEO設計公司開發的針對教育工作者的設計思維模型(見圖1),包括“發現(Discovery)、解釋(Interpretation)、設想(Ideation)、實驗(Experimentation)、改進(Evolution)”[3]五個步驟,且每個步驟包含不同的解決問題的方法和策略。

在使用DIIEE模型時會經歷發散思維與收斂思維的過程。發散思維幫助學生產生創造性的想法,探索豐富的解決方案;收斂思維促使學生從多種方案中選擇和實現最佳方案。教師在教學中要注意合理引導,幫助學生把握好發散思維與收斂思維之間的轉換,既能充分地想象,又能理性地實施方案。

(二)將DIIEE模型融入信息科技實踐類課程的具體階段

將DIIEE模型融入信息科技實踐類課程包括以下五大階段:

1.發現階段

發現階段是確定預設走向、展開創新設計的重要階段,學生在此階段需要充分發散思維。信息科技課程自主編程設計階段往往由教師指定主題方向,學生自行理解主題內涵,發散思維進行想象,形成多個思路。DIIEE模型出發點是換位思考,要求學生置身于情境中,從使用者的感受出發去思考與創新。教師為學生布置實踐任務時以開放的題目為主,鼓勵學生去發現實踐的更多可能性,并且自己確定主題。

2.解釋階段

解釋階段要求學生在形成多個既定的主題想法后,明晰設計思路,最終確定創作主題,形成初步的作品藍圖。此階段要求學生逐漸明晰作品的設計框架,置身于主題情境中,對使用者沒有直接提出、不能清楚描述的需求進行引導,最終歸納、提煉使用者對作品的根本需求。此過程是收斂思維的過程,學生從發散想象到明確作品的創作方向,為下一階段剖析作品做鋪墊。

3.設想階段

設想階段是DIIEE模型中最重要的一環,是培養學生創新能力的重要階段。在此環節一般采用頭腦風暴法、“5W2H法”、“世界咖啡法”、思維導圖法等鼓勵學生暢所欲言、發散思維,積極探討作品的細節。在此階段教師可以引導和鼓勵學生共同合作,描繪想要實現的想法,形成文字形式或圖畫腳本,最終形成作品的設計方案。

4.實驗階段

實驗階段是思維與創新的收斂階段,并不是學生所有的設想都能一一實現,因此在此階段學生需要整理歸類天馬行空的想法,根據現實情況選擇可以實踐的方案,最后根據實踐方案制作作品。在此階段教師是一個引導者的角色,主體是學生,學生利用已學的知識,聯系理論與實踐,制作出原型作品。

5.改進階段

改進階段是再次進行思維發散與思維收斂的過程,也是優化作品的過程,此過程包含教師評價、學生自我評價、小組互相評價等環節,學生根據自我評價和他人提供的建議重新設想,再次生成作品,直到自己滿意為止。該環節是確保最終的作品經歷“從無到有、從有到好”的進階過程。教師在此環節需要引導學生從多維度對其他同學的作品進行評價,提出更多有用的優化作品的建議。

四、融入DIIEE模型的信息科技實踐類課程教學活動框架與案例設計

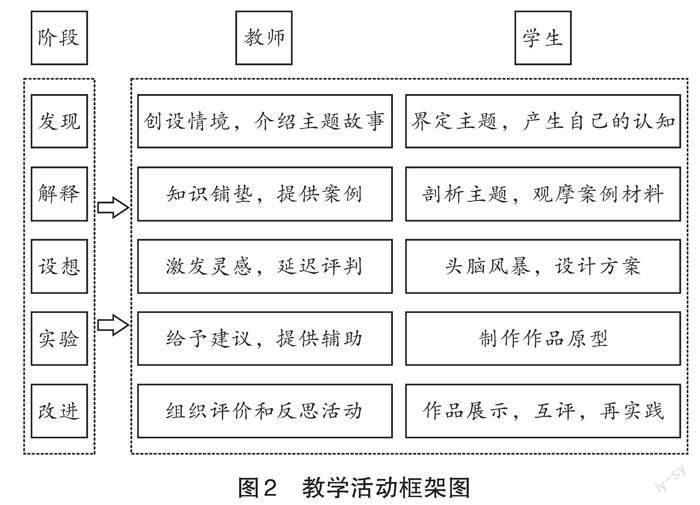

(一)融入DIIEE模型的信息科技實踐類課程教學活動框架

在傳統的實踐類課程中,一般由教師講授、學生模仿,且理論部分與實踐部分相互獨立。而融入DIIEE模型的教學活動則是教師首先布置開放的主題任務,學生確定活動方案后,再探尋與實踐相關的理論基礎知識,真正做到“在做中學”。將DIIEE模型融入信息科技實踐類課程需要結合設計思維,重構實踐類課程的教學活動流程。本文結合信息科技實踐類課程的特征融入設計思維,構建教學活動框架(見圖2)。

(二)融入DIIEE模型的信息科技活動類課程案例設計

從信息技術課程更名為信息科技課程,并將信息科技從綜合實踐活動課程中獨立出來,可以看出這個學科越發受到重視。《課程標準》指出7~9年級的課程內容包括互聯網應用與創新、物聯網實踐與探索、人工智能與智慧社會、跨學科主題及互聯智能設計。從課程內容可以發現學生不僅要掌握基本的多媒體、軟件硬件(例如圖形化編程、PowerPoint)等的使用,而且還要在學習中綜合運用其他學科知識,靈活解決生活問題。初中信息科技課程注重培養學生的問題解決、創新設計等能力,注重遴選科學原理和實踐應用并重的課程內容體現“科”“技”并重。

DIIEE模型要求學生結合現實生活中的情境,在現實生活中發現問題、提出問題,再發揮想象力解決問題。在具體的教學活動中,教師要把握總體方向,創設問題情境,讓學生展開思考。

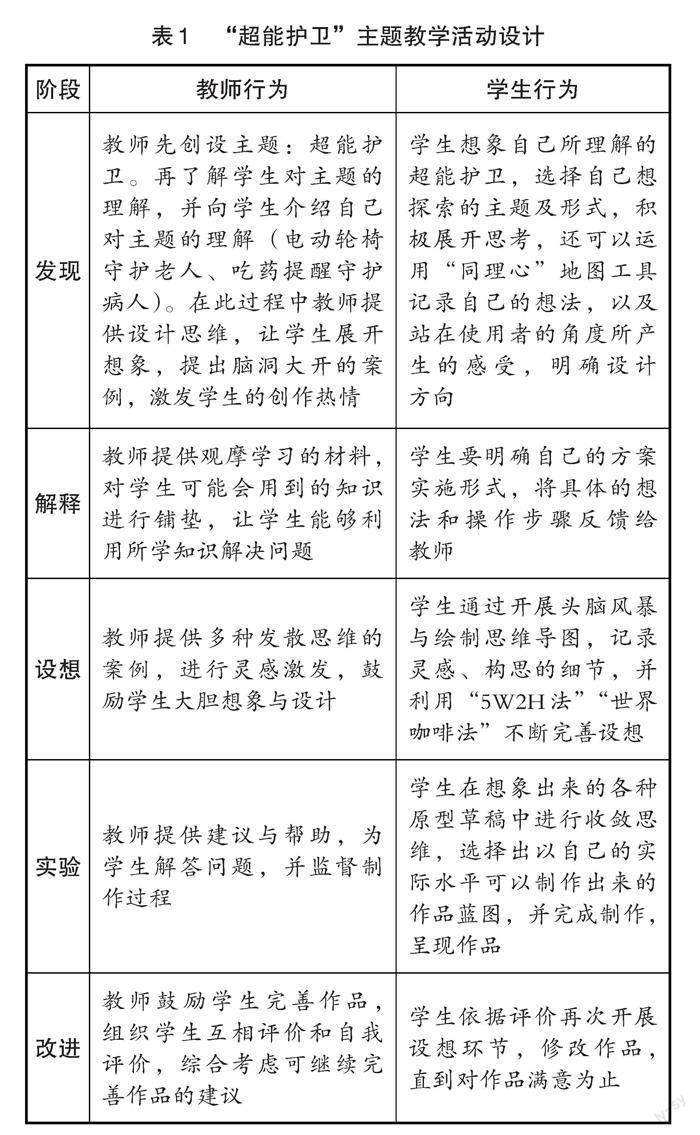

本文將DIIEE模型融入信息科技活動類課程,結合互聯智能“超能護衛”主題內容設計案例如表1所示。

表1為對信息科技活動類課程圖形化編程的一個案例,DIIEE模型的發現、解釋、設想、實驗、改進這五個階段不僅能培養學生的創新意識和創新能力,而且還能鍛煉學生收集信息、查找信息、結合學科知識解決問題的能力,真正實現學以致用。在發散思維與收斂思維的不斷轉換中,學生逐漸變得善于思考。

本文將DIIEE模型作為一種授課方法、路徑,與初中信息科技活動類課程相融合。在DIIEE模型的主要環節中,通過分析互聯智能設計主題內容的教學目標、操作技能等,依據DIIEE模型構建課程活動流程,改變傳統的教學模式,實現對學生創新意識和創新能力的培養,提升學生的信息科技學科核心素養,以期為其他類別的實踐課程提供理論參考。

【參考文獻】

[1]高凱.以設計思維構建核心素養培養的教學活動應用研究:以小學信息科技課程為例[D].大連:遼寧師范大學,2022:8.

[2]周子明,張志,袁磊.融入設計思維的STEAM教育:模式構建與案例分析[J].現代遠距離教育,2021(1):56-62.

[3]朱春鳳.基于創造性思維培養的物理DIIEE模型實驗教學的實踐研究[J].中學物理,2022,40(10):32.

[4]同[3].

牟偉琪 / 沈陽師范大學新聞與傳播學院,從事智慧教育理論研究;王興輝 / 沈陽師范大學新聞與傳播學院,副教授,從事智慧教育理論研究(沈陽 110000)