增值稅留抵退稅對企業債務違約風險的影響

李詠梅 周偉納

【摘要】積極的財政政策是實現宏觀調控的關鍵手段, 也是促進國家經濟增長的重要推力。增值稅留抵退稅政策通過大規模全行業推廣, 引領企業走向高質量發展之路。本文以2013 ~ 2021年A股上市公司為研究對象, 將2018年作為沖擊時間點, 利用雙重差分模型研究增值稅留抵退稅對企業債務違約風險的影響。研究發現, 留抵退稅政策能夠降低企業債務違約風險, 這種負相關關系在國有企業、西部地區企業與成長期企業中更為明顯。渠道分析進一步驗證了融資約束與“短貸長投”的調節作用。基于此, 針對增值稅留抵退稅改革提出政策建議, 以期為留抵退稅政策后續完善提供一定理論基礎。

【關鍵詞】增值稅留抵退稅;企業債務違約風險;融資約束;短貸長投

【中圖分類號】F810? ? ? 【文獻標識碼】A? ? ? 【文章編號】1004-0994(2023)14-0040-8

一、 引言

2022年7月28日, 中共中央政治局經濟會議如期召開, 會議針對當前經濟形勢, 強調我國的經濟發展須繼續貫徹新發展理念, 建設新發展格局, 著力穩就業、 穩物價, 保持經濟運行在合理區間。對此, 會議提出宏觀政策必須將重點放在擴大需求方面, 保持合理充裕的流動性, 優化基礎設施, 保障實體經濟發展。增值稅留抵退稅政策的有序落實, 正是助力我國實現經濟發展目標的關鍵一環。截至2022年8月, 累計退稅額已經超過了2萬億元; 同年8月19日召開的國務院常務會議還進一步擴大了增值稅留抵退稅的政策范圍, 以穩定經濟高質量發展。

2011年至今, 增值稅留抵退稅制度已初步完成了“從點到面”的戰略部署: 財稅〔2011〕107號文以集成電路企業為對象, 初次規定29家特殊企業可以一次性退還大型專用設備的進項稅額; 財稅〔2014〕17號文規定了特殊工業企業的退稅要求, 以乙烯、 芳烴類化工產品為生產對象的企業可以退還外購“兩油”的增值稅進項稅款; 財稅〔2016〕141號文規定, 特殊客機相關的研發制造企業可以一次性退還2015 ~ 2018年的增值稅留抵稅額。2018年是增值稅留抵退稅改革的重要一年, 其范圍迎來了第一次大幅擴張。財稅〔2018〕70號文推出了包括先進制造業、 現代服務業、 電網企業等“18+1”個行業的退稅目錄, 指明以上行業可以按比例退還留存稅款, 也對退稅企業作出了納稅信用高于B級等明確限制。這標志著我國留抵退稅改革邁出了全行業拓寬適用范圍的第一步。在8年的實踐基礎上, 聯合公告〔2019〕39號、 財稅〔2019〕84號、 財稅〔2020〕8號、 財稅〔2022〕14號等文件相繼出臺, 留抵退稅制度擴展到了全行業, 但對于退還比例與申請條件還有不同程度的限制。目前, 我國的增值稅留抵退稅制度建設已基本完成, 實施狀況也趨于穩定, 為我國現代化稅收制度的完善與國際化奠定了基礎。

企業債務違約風險是指企業無力如期償還債務與孳生利息的可能性(Vassalou和Xing,2004)。債務違約不僅會對企業經營發展造成嚴重影響, 還會危及實體經濟發展與市場穩定, 與新發展理念對于經濟高質量發展的要求背道而馳。而在全球不穩定環境因素的影響下, 我國企業債務違約的數量正在呈逐年上升趨勢(賈秀彥和吳君鳳,2022)。

現有研究認為, 資金期限錯配與融資約束會造成企業債務違約風險上升(劉垣鈺和郭淑娟,2022;王化成等,2019), 而增值稅留抵退稅政策能夠以釋放企業現金流為渠道緩解其“短貸長投”現象與融資約束(謝雁翔等,2022;蔡偉賢等,2022)。基于此, 本文從融資約束與短貸長投兩個路徑入手, 研究增值稅留抵退稅對企業債務違約風險的影響, 并從以下三個角度進行理論分析: 第一, 現金流是考察企業盈利能力、 償債能力的重要因素, 而企業留抵稅額占用了現金流, 對日常投資活動產生了擠出效應, 因此導致企業經營風險增加, 所以留抵稅額的退還能夠緩解這種現金流占用現象, 增加企業流動性, 降低企業債務違約風險; 第二, 融資約束與企業債務違約風險呈正相關關系, 融資約束越嚴重, 企業違約風險越高(馬秀斌和張慶君, 2020), 增值稅留抵退稅改革不僅能向市場傳遞政策支持的利好信號, 還能依靠其對退稅企業信用等級的限制強化金融機構與企業之間的信任紐帶, 緩解企業融資約束, 降低其債務違約可能性; 第三, 留抵退稅政策能夠通過增強企業的流動性, 弱化企業短貸長投基于流動性需求的行為動機, 這種資金期限錯配現象的緩解有助于降低企業違約風險。

基于以上背景, 本文以2013 ~ 2021年我國A股上市公司為研究對象, 通過雙重差分模型探討增值稅留抵退稅與企業債務違約風險之間的關系與影響渠道。實證研究表明, 留抵退稅政策能夠降低企業債務違約風險, 在替換被解釋變量與子樣本回歸后結果依然穩健。同時, 本文通過渠道分析驗證了“增值稅留抵退稅→融資約束→企業債務違約風險”與“增值稅留抵退稅→短貸長投→企業債務違約風險”兩條路徑的存在。

本文的邊際貢獻主要體現在以下三個方面: 首先, 從企業債務違約風險的視角出發, 豐富了增值稅留抵退稅微觀作用的現有研究; 其次, 從融資約束和短貸長投兩個渠道探究了留抵退稅政策與企業違約風險的影響路徑; 最后, 從產權性質、 地區分布與企業生命周期三個維度進行了異質性分析, 為政策的適用性與改革提供了理論依據。

二、 文獻綜述與理論分析

(一)文獻綜述

增值稅留抵退稅是一項符合我國國情的政策, 對于完善我國稅收制度與優化企業經營環境具有重要意義。留抵退稅改革起步較晚, 我國學者對于其微觀效應的研究大多聚焦于企業價值、 企業創新與企業投資三個方面。在企業價值方面, 俞杰和萬陳夢(2022)以融資約束為切入點, 發現增值稅留抵退稅能夠通過緩解企業融資約束來提高企業的全要素生產率; 吳怡俐等(2021)從稅收中性的角度探討了增值稅改革與企業價值的關系, 發現2018年試點企業的超額回報率比對照組上升了0.5% ~ 1.1%, 說明留抵退稅促進了企業價值提升, 而企業投資可有效調節這一效應。在企業投資方面, 劉金科等(2020)則具體研究了增值稅留抵退稅與企業投資之間的關系, 指出增值稅留抵退稅政策對于企業投資的促進作用主要體現在固定資產投資方面; 而對于企業的金融資產投資行為, 留抵退稅改革不僅沒有體現出正向刺激效應, 還會通過“主業投資效應”與“現金流效應”抑制企業因過度投資金融資產而產生的金融化(黃賢環和楊鈺潔,2022)。在企業創新方面, 崔惠玉等(2022)發現, 留抵稅款會減少企業現金流、 增加企業融資難度, 最終抑制企業的創新投入, 對企業的創新行為造成不利影響; 蔡偉賢等(2022)通過實證研究指出, 增值稅留抵退稅會通過緩解企業融資約束、 擴大企業投資規模與增強抗風險能力三個渠道對其創新產生激勵效應。

在債務違約風險的影響因素方面, 現有研究一般從外部因素與內部因素兩個方面展開。從外部因素來看, 貨幣政策的不確定性與宏觀經濟狀況惡化都會導致企業的債務違約風險增加(王博等,2019;李亞超和鮑曉靜,2020)。資本市場中的股票流動性對于企業債務違約的風險也不容忽視, 張慶君和馬紅亮(2021)在研究股票流動性、 資本市場開放與企業債務違約風險三者關系時發現, 企業違約風險會隨著股票流動性的增加而降低, 資本市場的開放程度在其中發揮了正向調節作用。從內部因素來看, 企業的資產結構、 盈利能力與治理水平等都會影響其債務違約風險。首先, Ghaly和Dang(2017)指出, 企業的高現金持有水平能夠降低債務違約風險; 其次, 企業的資產規模、 盈利能力、 償債能力都與債務違約風險呈負相關關系(王寧,2019); 最后, 金融資產的持有會對企業債務違約風險產生雙面效應, 合理范圍內的金融資產持有水平能夠降低企業債務違約風險, 但隨著金融資產在總資產中的占比提高, 超過合理范圍的金融資產持有水平反而會為企業帶來更多的債務違約風險, 其中融資約束發揮了中介作用(扈文秀等,2021)。除此之外, 張馨月和郝濤(2022)、 劉垣鈺和郭淑娟(2022)等學者都提出短貸長投會增加企業的債務違約風險。

綜上所述, 現有研究普遍認為宏觀政策穩定性、 企業現金流與融資約束都會顯著影響債務違約風險水平, 而增值稅留抵退稅改革正是以擠占企業現金流的留抵稅額為發力點, 助力企業發展。此政策的實施對于企業價值與投資活動的有利影響已被證實, 但留抵退稅是否能夠進一步幫助企業降低債務違約風險?如果可以, 二者之間的作用又是通過什么渠道得以實現?這些問題尚未有學者涉獵。因此, 本文將通過實證研究探索增值稅留抵退稅對于企業債務違約風險的影響。

(二)理論分析

首先, 企業的債務違約風險決定于其債務償還能力與意愿。企業的生產與投資等經營行為都與現金流息息相關, 因此, 現金流在企業的經營風險中扮演著重要角色(劉波等,2017)。當企業內部存在著大量的留抵稅款時, 企業現金流被占用, 現金流短缺、 周轉能力下降等問題隨之顯現, 此時企業決策者為繼續經營, 會通過延期償還債務或繼續貸款等方式保障企業的正常生產活動, 這無疑會增加企業的債務違約風險。其次, 增值稅留抵退稅主要針對的是企業在經營活動中, 因進項稅與銷項稅不匹配而造成的留抵稅額堆積問題。何楊等(2019)在研究增值稅留抵退稅與企業價值的關系時發現, 現金流是留抵退稅政策發揮積極作用的重要渠道, 即增值稅留抵退稅能夠增加企業當期現金流進而提高企業價值。所以, 增值稅留抵退稅政策的實施, 不僅為企業大幅度解決了增值稅留抵稅問題, 也為企業帶來了新的現金流, 使企業的債務償還能力與意愿都有所增強。由此可以推測, 留抵退稅政策能夠增加企業現金流, 為企業經營活動提供保障, 降低債務違約風險。

企業融資約束也是決定債務違約風險的重要影響因素。融資約束不僅會對企業經營造成不利影響, 還會使企業在面臨債務危機時難以平安渡過, 為企業帶來較大的債務違約風險(王化成等,2019)。根據優序融資理論, 企業的融資渠道可以分為外源融資與內源融資, 企業會依靠適合自身情況的最優選擇獲得資金支持, 通常他們更偏好于低風險的融資渠道。外源融資的主要來源是金融機構與外部投資者等, 出于風險與信息不對稱等因素考慮, 金融機構對于申請貸款的企業資質與經營狀況有較為嚴格的限制, 使得企業從金融機構貸款的難度較大, 而外部投資者的資金有限, 同樣不能有效滿足企業的融資需求, 在此情況下, 對于大多數企業來說, 內源融資是它們的理想融資渠道。但是, 當企業內部存在流動資金短缺的情況時, 其內源融資行為也會受到阻礙, 在內外部融資困難的雙重阻礙下, 融資約束成為我國企業生存普遍面臨的一大難題。而增值稅留抵退稅政策的推行, 能讓企業的留抵稅額得以釋放, 被占用的現金流重新進入企業經營循環, 從而使其更大程度上獲得生產經營活動等內源融資渠道帶來的資金支持。在外源融資方面, 留抵退稅也能夠向市場傳遞良好信號, 強化外部投資者的信心、 增強金融機構與企業間的信任感, 從而緩解外源融資約束(楊莎莉等,2019)。由此可以推測, 增值稅留抵退稅政策的實施, 能夠通過返還企業留抵稅額, 為企業破解內源融資有限、 外部融資困難等問題, 緩解企業融資約束, 降低其債務違約風險。

除此之外, 企業的違約風險還與其內部資產和債務的期限匹配相關。受我國經營環境與決策者個人偏好影響, 短貸長投現象近年來在我國企業中屢見不鮮(鐘凱等,2016)。短貸長投是一種典型的資金期限錯配問題, 是指企業利用短期資金開展長期投資活動。短貸長投現象產生的原因可以大致分為外部因素與內部因素: 從外部因素來說, 金融機構越來越傾向于以短期貸款的方式向企業提供資源, 這是因為與長期貸款相比, 短期貸款期限較短, 周轉速度較快, 同時對于企業的審查頻率也更高, 這能在很大程度上保證金融機構的回款效率; 從內部因素來說, 企業決策者會出于企業的流動性需求做出短貸長投的選擇。根據期限匹配理論, 當企業的資產期限與債務期限相匹配時, 企業的流動性風險才會趨于穩定, 違約風險隨之降低。因此, 資金期限錯配的短貸長投行為雖然會暫時緩解企業的流動風險, 但從長遠來說, 這種不合理行為終會導致企業的債務違約風險增加。

劉垣鈺和郭淑娟(2022)研究發現, 企業的短貸長投現象會從提高債務融資成本、 加劇過度投資行為與抑制盈利水平三個方面增加其債務違約風險。然而增值稅留抵退稅政策的推出, 能夠降低企業因短貸長投行為而造成的債務違約風險。一方面, 當企業響應這項政策時, 留抵稅額的退還能夠為企業解決現金流占用問題, 一定程度上滿足企業流動性需求, 使企業決策者的“短貸長投”動機減弱, 從而避免因資金期限錯配導致的企業違約風險增加。另一方面, 增值稅留抵退稅政策對企業的納稅信用評級做出了限制, 金融機構可用以稅增信的方式放松對企業貸款的限制, 使企業更易申請到符合其經營需求的長期貸款, 從外部抑制企業短貸長投行為, 降低企業債務違約風險(謝雁翔等, 2022)。

綜合以上分析, 本文認為增值稅留抵退稅能夠從緩解企業融資約束、 減少短貸長投行為兩個渠道降低企業債務違約風險。基于此, 本文提出以下假設:

H1: 其他條件一定時, 享受增值稅留抵退稅的企業債務違約風險更低。

三、 研究設計

(一)樣本選擇與數據來源

本文以2013 ~ 2021年A股上市公司為初始研究樣本, 借鑒已有研究對初始樣本進行了以下篩選: 剔除金融類上市公司樣本; 剔除ST、 ?ST與PT類上市公司樣本; 剔除2013 ~ 2021年間退市及掛牌樣本; 剔除盈利增長率、 資產報酬率等企業債務風險指標數據異常及缺失樣本; 剔除資產負債率等財務指標數據異常及缺失的樣本; 為避免樣本異常數據干擾, 對變量進行1%和99%縮尾處理。篩選后共獲得10981個“公司—年度”觀測值, 有關財務數據、 違約風險指標主要來自于CSMAR數據庫, 部分缺失數據來自于WIND數據庫與CEIC中國經濟數據庫。

(二)模型設計與變量定義

本文以2018年財稅〔2018〕70號文的推出作為政策沖擊點, 利用廣義雙重差分模型進行實證研究, 具體模型如下:

其中, 被解釋變量risk是企業債務違約風險的衡量指標, risk值越大, 表明企業的債務違約風險越大。計算方法參考吳世農和盧學義(2001)等的研究, 利用logit回歸模型進行計算, 如模型(2)所示, 變量定義及說明如表1所示。

模型(1)中, treat×post為解釋變量。本文將樣本分為實驗組與對照組, 實驗組包括財稅〔2018〕70號文中的18個行業及電網企業樣本, 其treat值取1, 其余為0。post代表時間虛擬變量, 本文將2018年及2018年之后的年份賦值為1, 其余取0。如果treat×post的系數β1為負數, 說明增值稅留抵退稅降低了企業債務違約風險; β1為正, 則表示增值稅留抵退稅會增加企業債務違約風險。controls為控制變量, 本文以呂靖燁和史家榮(2022)、 孟慶斌等(2019)的研究為基礎, 將以下變量作為控制變量: 企業成長性(growth))、 資產負債率(lev) 、 盈利能力(roe)、 規模(size)、 流動資產性(liqui-dity)、 現金流量(fcf) 、 債務擔保能力(tangibility)、 股權集中度(top10), 同時引入了行業虛擬變量(industry)與年份虛擬變量(year)。各變量含義與具體計算方法如表2所示。

四、 實證分析

(一)描述性統計

表3為主要變量的描述性統計結果。由表3數值可以看出, treat均值為0.552, 表示享受2018年留抵退稅政策的樣本數量與對照組樣本數量基本持平。risk均值為0.207, 標準差為0.343, 說明樣本明顯存在債務違約風險, 但總體水平較低, 尚在合理范圍內。在公司財務指標方面, 盈利能力、 現金流量及債務擔保能力的均值皆小于標準差, 說明樣本間差異較大。

(二)主回歸結果

本文的主回歸結果如表4所示。表4列(1)展示了在不考慮行業、 年份固定效應與控制變量情況下的回歸結果, 解釋變量treat×post的回歸系數為-0.082, 在1%的水平上顯著; 列(2)展示了僅控制行業與年份固定效應的回歸結果, 解釋變量treat×post的回歸系數為

-0.051, 在1%的水平上顯著; 列(3)展示了在考慮到行業與年份的雙向固定效應下加入控制變量的回歸結果, 解釋變量的回歸系數為-0.049, 在1%的水平上顯著。綜上所述, 2018年增值稅留抵退稅政策的實行減少了實驗組企業的債務違約風險, 其違約風險與對照組相比下降了約24.2%, 說明增值稅留抵退稅對于企業的債務違約風險有著較大程度的改善。

(三)穩健性檢驗

1. 平行趨勢檢驗。本文采用雙重差分法對增值稅留抵退稅與企業違約行為之間的關系進行實證研究。然而, 雙重差分法必須在實驗組與對照組滿足平行趨勢假設的前提下才能適用。為確保研究結果的準確性, 本文對樣本進行了平行趨勢檢驗, 結果如圖1所示。本文以2018年為第0期, 橫軸為相對年份, 豎軸為增值稅留抵退稅政策的動態效應。從圖1中可以看出, 與2018年相比, 2014年與2017年treat×post的系數均不顯著, 實驗組與對照組無明顯差異。從2018年政策實行當年開始, 實驗組與對照組有較大的負向差異, 這種負向差異在2020年有所緩解, 但在2021年又有了較大幅度的加深。

2. 安慰劑檢驗。企業債務違約風險與企業外部政策背景息息相關, 為減少外部遺漏變量與隨機因素的干擾, 本文采用了安慰劑檢驗進一步探討增值稅留抵退稅對于企業違約風險的直接作用。本文參考陸菁等(2021)的研究, 在重復500次后觀察其回歸交乘項系數分布, 結果如圖2所示。可以發現, t值集中在0的區域, 與基準回歸交乘項系數-0.049相差較大, 這表明其他隨機因素對于政策實施與企業債務違約之間關系的影響可以忽略, 不會對本文結論造成干擾。

3. 替換被解釋變量。為進一步檢驗結論的穩健性, 本文利用Z值法作為衡量企業債務違約風險的指標, 在模型(1)的基礎上進行回歸, 其中: Z score=0.012×營運資金/總資產+0.014×留存收益/總資產+0.033×息稅前利潤/總資產+0.006×股票總市值/負債賬面價值+0.999×銷售收入/總資產。Z值越大, 表明企業債務違約風險越小, 回歸結果如表4所示, 交乘項系數在1%的水平上顯著為正, 表明本文結論在替換被解釋變量的前提下依舊成立。

4.子樣本回歸。考慮到增值稅留抵退稅政策實施時點與同期固定資產加速折舊等優惠政策的影響, 本文參考謝雁翔等(2022)的研究, 分別對以下子樣本進行了回歸: 第一, 刪除2018年樣本, 以2019年為政策沖擊點進行回歸; 第二, 以制造業企業為研究對象進行回歸; 第三, 考慮到2016年“營改增”政策的影響, 選取2016 ~ 2021年的樣本數據進行回歸。回歸結果如表4所示, 可見回歸結果均在不同程度上顯著為負, 驗證了結論的穩健性。

五、 渠道分析

在渠道分析方面, 本文參考方紅生和張軍(2013)的研究構建模型(3)與模型(4), 其中channel為渠道代理變量, 當模型(3)中β1顯著, 且模型(4)中β1與β2同樣顯著時, 該渠道效應成立。進一步分析, 如果模型(4)中交乘項系數與主回歸交乘項系數有顯著差別, 則該變量是一條主要渠道, 反之則為次要渠道。

(一)融資約束的渠道效應檢驗

在研究增值稅留抵退稅政策是否能夠通過緩解企業融資約束來降低債務融資風險方面, 本文參考鞠曉生等(2013)的做法, 采用SA指數衡量企業融資約束程度, 即: SA=-0.737×size+0.043×size2-0.04×age。size是縮小100萬倍的企業總資產的自然對數, age是企業成立年齡, SA越大, 企業受到的融資約束越強。將SA指數代入模型(3)與(4)后結果如表5所示, 列(1)是主回歸結果, 列(2)是模型(3)回歸結果, 列(3)為模型(4)回歸結果。結果顯示, 增值稅留抵退稅政策的實施能夠緩解企業融資約束, 進而降低債務違約風險。

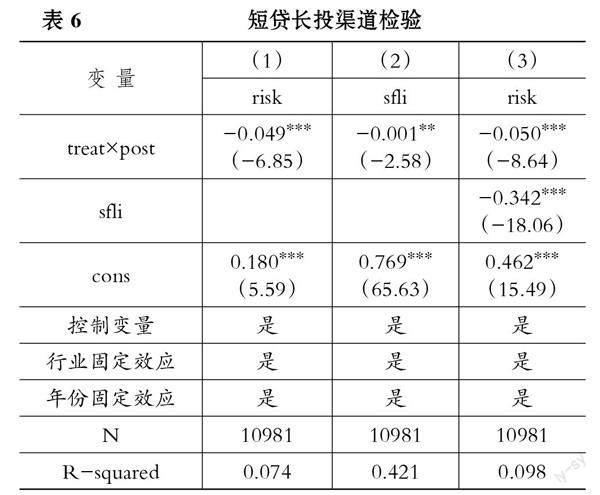

(二)短貸長投的渠道效應檢驗

因增值稅留抵退稅對于企業經營的作用主要體現在留存稅款退還方面, 因此本文參照劉曉光和劉春元(2019)的研究, 利用存量指標slfi作為企業短貸長投程度的代理指標。具體來說, sfli=短期負債/總負債-短期資產/總資產, sfli數值越大, 表明企業短貸長投程度越高。回歸結果如表6所示, 列(1)為主回歸結果, 列(2)為模型(3)的回歸結果, 列(3)為模型(4)的回歸結果。結果顯示, 增值稅留抵退稅能夠通過緩解企業短貸長投現象降低債務違約風險, 但模型(4)交乘項系數與主回歸交乘項系數無明顯差別, 說明短貸長投是一條次要渠道。

六、 異質性分析

(一)企業生命周期

除外部經營環境外, 企業生命周期也會對其債務違約有一定的影響。根據企業生命周期決策理論, 企業決策風險規避偏好會隨著生命周期的演變而有所增強, 其違約風險也會因此有所不同。本文參照劉詩源等(2020)的研究, 按照表7的標準將樣本分為成長期企業與成熟、 衰退期企業兩組進行分組回歸, 結果如表8所示, 成長期企業交乘項系數為-0.067, 在1%的水平上顯著, 且絕對值大于成熟期、 衰退期企業的交乘項系數, 說明增值稅留抵退稅政策對于企業債務違約風險的緩解作用在成長期企業發展中發揮了更大作用。

(二)產權性質

民營企業與國有企業在經營方法與政策響應程度上有著較大的差別, 在政府支持的背景下, 國有企業往往具有更高的政策執行度與風險規避偏好, 這也就使得國有企業的債務違約風險與民營企業有較大差異。本文將樣本以產權性質為標準劃分為兩組進行回歸, 結果如表8所示, 可以發現國有企業交乘項系數的絕對值大于民營企業, 表明留抵退稅政策對國有企業的債務違約風險降低作用更為明顯。

(三)地區分布

受地區政策與開放水平影響, 目前我國各地區之間的經濟發展水平仍有較大差異: 以京津冀及沿海發達城市為主的東部地區政策較為靈活, 企業有較大的成長空間, 其戰略決策也往往更傾向于高回報、 高風險的選擇; 而西部地區地形復雜, 開放程度有限, 經濟政策較為單一, 企業經營環境與東部地區相比處于劣勢, 這些因素會在不同程度上影響企業債務違約風險。本文以地區為標準, 將樣本分為東部、 中部與西部三個地區后分組回歸, 結果如表8所示, 西部地區的留抵退稅政策效應最為明顯, 東部最小。原因可能在于: 東部地區對于企業發展的政策優惠力度比西部地區大, 使得東部地區企業由于現金流短缺造成的經營困境有更多渠道解決, 而西部地區受政策單一的影響, 企業現金流困境不能及時緩解。這就使得留抵退稅為企業帶來的現金流釋放效應在西部地區更為明顯, 從而更大限度地降低西部地區企業債務違約風險。

七、 結論與政策建議

(一)結論

本文以2013 ~ 2021年A股上市公司為研究對象, 剔除金融業等因素干擾, 以2018 年為政策沖擊點, 利用雙重差分模型研究了增值稅留抵退稅對企業債務違約風險的影響。實證結果表明: 增值稅留抵退稅政策能夠降低企業債務違約風險, 在經過一系列穩健性檢驗后結論依舊成立。渠道分析進一步發現, 企業融資約束與短貸長投的緩解是留抵退稅改革減少企業債務違約可能的兩種渠道, 其中融資約束的渠道作用較為明顯, 短貸長投則扮演了次要渠道的角色。異質性分析則發現, 增值稅留抵退稅對企業債務違約風險的抑制效果會因企業產權性質、 所處地區、 生命周期不同而有所不同, 國有企業、 西部地區企業、 成長期企業受留抵退稅改革的影響更大。

(二)政策建議

1. 完善增值稅留抵退稅建設體系, 加大退稅力度。習近平總書記在黨的二十大報告中指出: “目前我國需堅持以推動高質量發展為主題, 增強國內大循環內生動力和可靠性, 加快建設現代化經濟體系, 推動經濟實現質的提升和量的合理增長。”企業作為我國經濟市場主體, 其發展狀況與宏觀經濟表現息息相關, 而企業成長不僅需要有良好的專業本領, 還需要健全的營商環境。增值稅留抵退稅改革通過釋放企業現金流, 能夠幫助企業減少經營風險, 同時使我國稅收體系與國際逐步接軌, 推動高質量對外開放。截至目前, 留抵退稅政策雖已初步實現全行業推廣, 但是在退款額度上仍有限制, 僅針對“18+1”行業、 小微企業等特殊納稅人實現了全額退還優惠。因此, 增值稅留抵退稅的后續改革方向可以適當拓展退稅范圍, 加大退稅力度, 兼顧存量與增量留抵稅的退還, 助力廣大企業健康成長。

2. 縮短退稅期限, 增加退稅頻率。根據《2020年世界納稅報告》, 國家的稅收—營商環境效果受納稅時間、 次數、 費率以及后續報告流程四個因素影響。對于大部分企業來說, 當前留抵退稅政策規定納稅人需連續6個月或連續兩個季度存在留抵稅額才能申請退稅, 這表明一家企業一年內最多只能獲得兩次退稅機會。企業對于現金的需求頻率較高, 持續時間不穩定, 當退稅期限與企業需求不匹配時, 留抵退稅對企業釋放現金流的促進作用就會有所減弱, 與其相對應的企業成長激勵性也會下降, 從而無法實現留抵退稅改革優化營商環境的目標。基于以上考慮, 增值稅留抵退稅可以綜合考慮財政情況與企業信用, 有針對性地縮短退稅期限, 讓退稅現金流更充分地滿足企業發展需求。

3. 加大監管力度, 合理規劃實操流程。增值稅留抵退稅推行時間短, 規定更新快, 對申請人的限制根據行業特征與企業性質也有所差別。一方面, 如果申報人不能透徹理解規定內容, 或沒有及時了解行業動態, 那么其在很大程度上就不能及時充分享受到政策優惠; 另一方面, 如果稅務機關工作人員對政策理解存在偏差或信息更新不及時, 同樣也會造成增值稅留抵退稅的作用效果大打折扣。因此, 有關部門應加大監管力度, 對相關人員及時進行培訓與檢查, 減少因個人或機構主觀原因而造成的不利影響, 同時適當規劃實際退稅申請操作流程, 讓納稅人能更快捷便利地享受到政策福利, 減少經營風險, 為宏觀經濟發展貢獻力量。

【 主 要 參 考 文 獻 】

蔡偉賢,沈小源,李炳財,柴美華.增值稅留抵退稅政策的創新激勵效應[ J].財政研究,2022(5):31 ~ 48.

崔惠玉,田明睿,王倩.增值稅留抵稅款抑制了企業研發投入嗎[ J].財貿經濟,2022(8):59 ~ 73.

方紅生,張軍.攫取之手、援助之手與中國稅收超GDP增長[ J].經濟研究,2013(3):108 ~ 121.

何楊,鄧粞元,朱云軒.增值稅留抵退稅政策對企業價值的影響研究 ——基于我國上市公司的實證分析[ J].財政研究,2019(5):104 ~ 117.

黃賢環,楊鈺潔.增值稅期末留抵退稅能夠抑制實體企業金融化嗎?[ J].上海財經大學學報,2022(3):31 ~ 44.

賈秀彥,吳君鳳.資本市場開放能夠降低企業債務違約風險嗎? ——基于“滬深港通”交易制度的經驗證據[ J].世界經濟研究,2022(12):73 ~ 87+133 ~ 134.

鞠曉生,盧荻,虞義華.融資約束、營運資本管理與企業創新可持續性[ J].經濟研究,2013(1):4 ~ 16.

李亞超,鮑曉靜.一體化程度、宏觀經濟波動與企業債務違約[ J].現代財經(天津財經大學學報),2020(8):73 ~ 87.

劉波,李志生,王泓力,楊金強.現金流不確定性與企業創新[ J].經濟研究,2017(3):166 ~ 180.

劉金科,鄧明歡,肖翊陽.增值稅留抵退稅與企業投資 ——兼談完善現代增值稅制度[ J].稅務研究,2020(9):111 ~ 118.

劉詩源,林志帆,冷志鵬.稅收激勵提高企業創新水平了嗎? ——基于企業生命周期理論的檢驗[ J].經濟研究,2020(6):105 ~ 121.

劉曉光,劉元春.杠桿率、短債長用與企業表現[ J].經濟研究,2019(7):127 ~ 141.

劉垣鈺,郭淑娟.短貸長投、銀企關聯與企業債務違約風險[ J].金融與經濟,2022(10):69 ~ 78.

陸菁,鄢云,王韜璇.綠色信貸政策的微觀效應研究 ——基于技術創新與資源再配置的視角[ J].中國工業經濟,2021(1):174 ~ 192.

呂靖燁,史家榮.數字普惠金融、融資約束與企業債務違約風險 ——基于中小企業的經驗證據[ J].武漢金融,2022(9):41 ~ 49.

馬秀斌,張慶君.金融周期、融資約束與企業債務風險[ J].金融與經濟,2020(6):82 ~ 89.

孟慶斌,侯粲然,魯冰.企業創新與違約風險[ J].世界經濟,2019(10):169 ~ 192.

王博,李力,郝大鵬.貨幣政策不確定性、違約風險與宏觀經濟波動[ J].經濟研究,2019(3):119 ~ 134.

王化成,侯粲然,劉歡.戰略定位差異、業績期望差距與企業違約風險[ J].南開管理評論,2019(4):4 ~ 19.

王寧.上市公司違約風險生成的路徑識別 ——基于異質性隨機前沿模型的實證分析[ J].當代經濟研究,2019(2):99 ~ 107.

吳世農,盧賢義.我國上市公司財務困境的預測模型研究[ J].經濟研究,2001(6):46 ~ 55+96.

吳怡俐,呂長江,倪晨凱.增值稅的稅收中性、企業投資和企業價值 ——基于“留抵退稅”改革的研究[ J].管理世界,2021(8):180 ~ 194.

謝雁翔,覃家琦,金振,劉洋.增值稅留抵退稅與企業短貸長投[ J].財政研究,2022(9):58 ~ 74.

楊莎莉,張平竺,游家興.稅收優惠對企業全要素生產率的激勵作用研究 ——基于供給側結構性改革背景[ J].稅務研究,2019(4):104 ~ 109.

俞杰,萬陳夢.增值稅留抵退稅、融資約束與企業全要素生產率[ J].財政科學,2022(1):104 ~ 118.

張慶君,馬紅亮.上市公司債務違約對商業銀行的風險溢出效應研究[ J].安徽師范大學學報(人文社會科學版),2021(1):117 ~ 126.

張馨月,郝濤.投融資期限錯配與企業債券違約風險[ J].財經問題研究,2022(2):63 ~ 71.

鐘凱,程小可,張偉華.貨幣政策適度水平與企業“短貸長投”之謎[ J].管理世界,2016(3):87 ~ 98.

Ghaly Mohamed, Dang Viet Anh. Cash Holdings and Labor Heterogeneity: The Role of Skilled Labor[ J].The Review of Financial Studies,2017(10):3636 ~ 3668.

Vassalou Maria, Xing Yuhang. Default Risk in Equity Returns[ J].The Journal of Finance,2004(2):831 ~ 868.

(責任編輯·校對: 李小艷? 黃艷晶)

【基金項目】國家自然科學基金項目“上市公司連鎖董事網絡結構與投資效率研究”(項目編號:72062029)