以學生為中心的個性化在線教育模式探討

趙志立,陸福相

(蘭州大學 信息科學與工程學院,甘肅 蘭州 730000)

0 引言

隨著我國在線教育的飛速發展,截至2019年12月,我國慕課在線學習平臺的課程數已超過了1.9萬門,學習人數超過2.7億人次,數量和應用規模居世界第一[1]。此外,在新冠疫情的沖擊下,慕課也逐漸成為學校正規教育體系的有效補充[2]。相對于傳統的以教師為中心的“灌輸式”教育模式,在線教育不僅解決了學生被動與缺乏創新等問題,還有利于發達地區優質教學資源共享,促進教育公平和教學質量的提高。

然而,在線教育模式只是打破了教育資源的壁壘,提供優質的教學資源,方便學生“隨時隨地”學習,卻無法自動識別學習者的知識水平和學習能力,因而無法為不同水平的學習者制訂個性化的學習路線,導致知識水平低者有挫敗感,能力較高者“獲得感”與“成就感”不足,進而失去學習的興趣和動力[3]。調查顯示,使用在線教育平臺注冊、完成學習并獲得證書的人數呈大幅逐層遞減的趨勢。以edX的第一門課程電路與電子學為例,該課程在開課初期的注冊人數高達15.5萬人,最終獲得課程證書的卻僅有7 157人,課程的實際完成率僅為4.7%[4]。基礎知識較差、自我調節學習能力不足、課程過長、課程無法達到預期是課程完成率低的主要因素[5-7]。同時,從授課教師的角度來講,教師很難在課堂上滿足所有學生的需求,教學內容太難或太易都不公平,有時很難把控教學內容和進度,學生也容易喪失學習的專注力。

隨著在線教育平臺數量的不斷增多,目前已經有很多學者提出在線教育平臺需要提供個性化的學習模型。例如,徐亞軍等[8]利用蘇州線上教育中心的學習行為數據提出一種基于知識圖譜的協同過濾推薦算法進行學習資源的推薦;張利等[9]探討了基于大數據技術的個性化教育,提出根據學生特征提供課程內容和學習方式的個性化教育思路;針對個性化學習推薦模型精確度不高等問題,龍世榮等[10]從在線教育資源入手,對個性化學習資源的推薦模型、推薦機制以及推薦技術進行描述;蔡櫻[11]基于大數據的分析技術,通過對學生學習行為數據的分析,智能地為其推薦學習資源;許小媛[12]基于大數據技術,通過挖掘教學資源的應用價值和學生用戶的分布式管理,為其提供個性化的學習資源;黃少珍[13]提出一種基于數據驅動的個性化在線教育評價模型,進而提升教學效果;馮嬋[14]對學生的學習行為數據進行聚類,并采用協同過濾算法實現學習內容的個性化推薦;崔天明[15]則設計了一個基于大數據技術的個性化在線教育系統,不僅滿足教師和學生的個性化需求,而且提高學生學習效率。

可以看出,現有工作大都基于大數據技術對學生行為進行分析,根據學生的特點推薦個性化的學習資源,并不是為學生針對某門具體課程的知識體系提供個性化的學習路線。

此外,這些個性化平臺在進行智能推薦前都需要對大量的教學資源和學生行為數據進行分析,進而構建對應的推薦模型。與此不同的是,本文從重塑具體課程的知識結構入手,通過建立一個科學合理的模塊化課程知識體系,提出一種以學生為中心的個性化在線教育模式。該模式可以智能地對學生的表現進行動態評估,并根據學生知識水平和學習能力為其提供個性化的學習內容和路線,增強其學習的興趣和積極性。

1 大學新生知識水平和學習能力問卷調查

慕課等開放式在線教育模式共享了非常優質的學習資源,解除了學生學習的時空限制,但無法依據學生的知識水平和學習能力為其提供個性化的學習路線,使得學生喪失學習的興趣和動力。為調查學生是否具有不同的知識水平和學習能力,蘭州大學面向信息科學與工程學院500多名新生進行了計算機知識水平的問卷調查。學院下設計算機科學與技術、信息安全、數據科學與大數據技術、人工智能、通信工程等本科專業,均需學生掌握一定的計算機基礎知識。此次調查問卷在新生開學一個月后進行,共收到有效問卷405份,回收率為80.20%。

從蘭州大學2021年理工類普通一批錄取情況來看,學校在不同省份或自治區的平均錄取分數有較大差異。2021年蘭州大學整體的平均錄取分數為605分,高于甘肅、貴州、黑龍江、吉林、江蘇、內蒙古、寧夏、青海、山西、云南等地,遠低于安徽、河南、四川、重慶等地的平均錄取分數。平均錄取分數最高為浙江省的628分,最低分為青海省的494分,兩者相差148分之多。當然,全國各地高考使用不同試卷類型,把所有學生的高考成績放在一起比較有失公允,然而就從使用全國II卷的甘肅、內蒙古、吉林、青海、黑龍江、遼寧、寧夏、新疆、陜西、重慶等省份或自治區來看,這些地方的平均錄取分數也有比較大差異。

問卷還調查了新生進入大學前計算機知識的水平。結果顯示,分別有77.5%和71.9%的學生掌握的計算機技術只是打字和上網,學習過辦公軟件的占50%左右,有19.5%的學生幾乎沒有學過任何計算機相關知識。調查還發現,盡管大多數新生計算機基礎知識的儲備不夠扎實,但新生中有12.3%的人已經學習過程序設計語言,16.5%的學生學習過圖像處理,11.1%的學生學習過網頁設計。

此外,就掌握辦公軟件的學生來說,33%的學生是一般掌握,熟練掌握的只占2.7%~5.2%,完全不會的占據24.7%~29.6%。如最簡單的上網查資料技術,熟練掌握的學生占比21.9%,但也有10.6%的學生沒有掌握這項技能。

調查還要求學生對自己的計算機水平進行自我評估。結果顯示,大部分學生認為自己的計算機水平較差或一般,但也存在20%的學生認為自己的計算機水平較好。如果讓這些學生同時學習編程語言或者網頁設計相關課程且使用同樣難度的教學內容,就會容易導致部分學生學習主動性不高。同時,授課教師也很難在課堂上滿足所有學生的需求。因此,有必要針對不同知識水平和學習能力的學生提供不同的學習路線,滿足個性化需要,增強其學習的主動性。

2 以學生為中心的個性化智能在線教育模式

在線教育模式需要學生有很強的學習主動性。針對大學新生知識水平和學習能力層次不齊的問題,提出一種以學生為中心的個性化智能在線教育模式,向具有不同知識水平和學習能力的學生提供個性化學習路線,進而增加其在學習過程中的“獲得感”與“成就感”。換句話說,給定一門課程的知識結構,學生可以選擇按給定的默認邏輯順序學習,也可以根據自己的知識水平從課程知識結構中選擇任意節點學習。若學生完成學習且通過測試,就可以進行下一階段的學習;若學生選擇的知識點較難,不能通過測試,學習系統則智能地要求其學習必需的前序知識點。若其依然沒有通過,學習系統會依次向前直到找到合適的知識點為止,進而構建出一條適合個人能力的個性化學習路線。

2.1 重塑課程知識結構

實施個性化在線教育的前提是對原課程內容進行重新編排,建立科學合理的模塊化課程知識體系,使學習內容銜接順暢,形成覆蓋全部課程內容的完整知識鏈。

2.1.1 課程知識的層次結構

從層次的角度來講,課程知識結構可以劃分為課程、模塊和知識點3個層次[16]。一門課程自頂向下可以分為若干個課程模塊,每個課程模塊圍繞其不同教學活動主題。課程模塊化的目的在于提高教學及考核內容的透明度,從而提高整個學習的靈活度[17-18]。同時,課程模塊需要通過知識點的教學來進一步深化和落實。通常,一個課程模塊可以被分為若干個粒度適中的知識點,為了使學生在學習過程中集中注意力,每個知識點的學習需控制在20min內[19]。

2.1.2 課程知識的邏輯關系

課程的知識結構不僅有課程、模塊和知識點3個層次,各個課程模塊以及知識點之間也有一定的邏輯關系,比如學習某個課程模塊或知識點必須要先學習相關的先導知識作為基礎。課程知識的邏輯順序可以分為3類:流程型結構順序、要素型結構順序以及WHY/WHAT/HOW結構順序[20]。

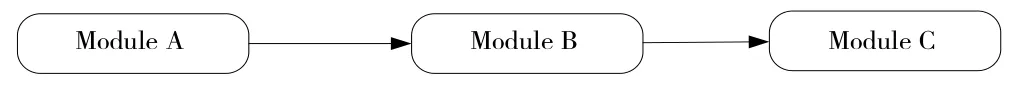

流程型結構順序是指各個模塊或者知識點必須按照先后順序逐一學習,一些模塊或知識點是其它模塊或知識點的先導知識,這些模塊或知識點通常按照難易程度或時間的進展階段安排,如圖1。課程模塊A是模塊B的先導知識,當模塊A的學習沒有完成時,模塊B就無法開始學習。需要注意的是,流程型結構對課程模塊和知識點都是成立的。

Fig.1 Sequential knowledge structure relationship圖1 流程型知識結構關系

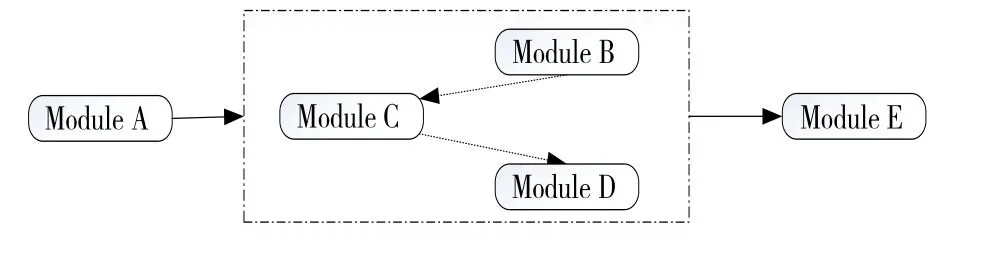

要素型結構順序是指各個模塊或知識點之間是平等關系,可以以任何一種順序去學習,如圖2。當課程模塊A學習完成后,模塊B、C、D可以以任意的順序去學習,也即ABCDE、ABDCE、ACBDE、ACDBE、ADCBE、ADBCE任意一種學習順序均可以。同樣的,要素型結構順序也可運用于課程模塊和知識點中。

Fig.2 Elemental knowledge structure relationship圖2 要素型知識結構關系

WHY/WHAT/HOW結構順序從為什么、是什么到怎么做的結構對知識進行講解,是按照解決問題時的推理過程形成的知識結構順序,經常應用于單一知識點的結構化講解。

以學生為中心的個性化智能在線教育模式主要使用要素型和流程型結構順序去構建模塊化的課程知識結構體系。在模塊化的知識結構設計中,兩種結構順序通常混合嵌套使用,進而形成完整的知識結構。

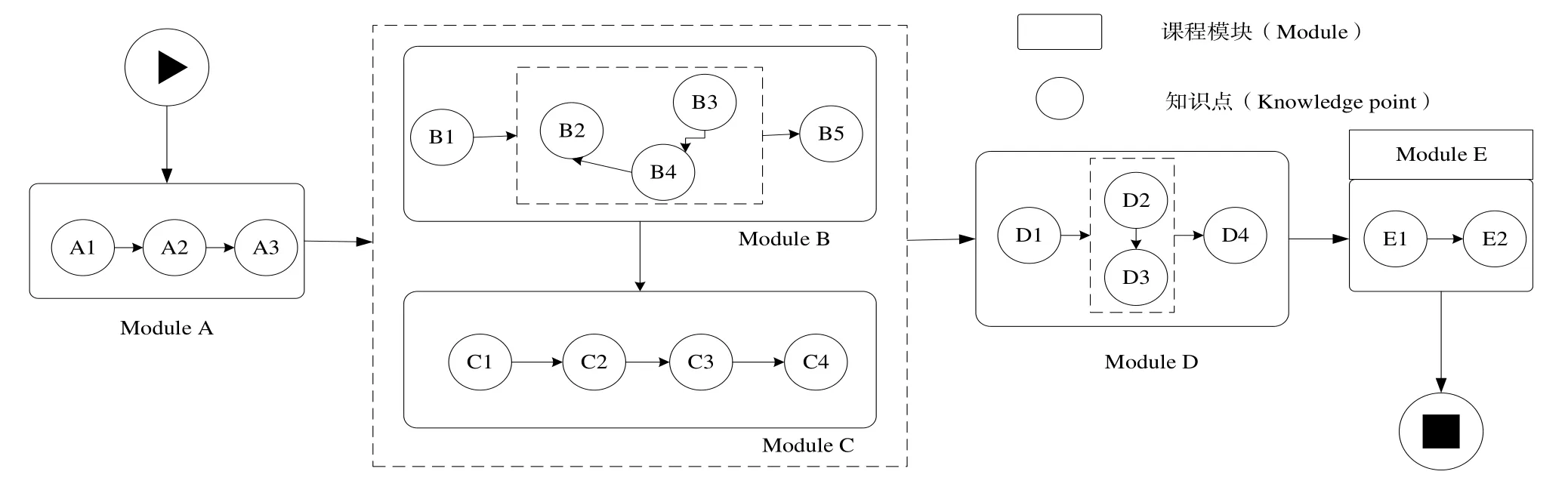

一般來說,構建課程知識結構時,教師需要先確定模塊之間的邏輯,再確定模塊中知識點之間的邏輯。圖3是一個由要素型和流程型結構順序混合而成的模塊化課程知識體系。

Fig.3 Modularized course knowledge structure圖3 模塊化課程知識體系

可以看出,整個課程由5個模塊組成。其中D、E模塊之間是流程型結構順序,也即只有完成D模塊學習并通過測試后才能進行E模塊的學習。模塊B、C之間是要素型結構順序,可以以任意順序學習。此外,課程模塊由知識點組成,其中模塊A是一個流程型結構順序,由知識點A1、A2和A3組成。模塊B由知識點B1、B2、B3、B4和B5組成,其中B2、B3和B4是一個要素型結構順序。

建立一個模塊化的課程知識體系要求授課教師列出每個課程模塊及其知識點,并要給出課程模塊和知識點之間的邏輯關系。此外,教師仍要以每個知識點為粒度,制作教學課件、教學視頻、實驗案例和教學案例等教學資源,同時編寫知識點檢測習題集,檢測學生是否掌握了該知識點。對于每個知識點,授課教師可以設定相應的分數評估閾值,以判定學生是否掌握了該知識點,不同的知識點可以有不同的評估閾值。

2.2 個性化智能在線學習

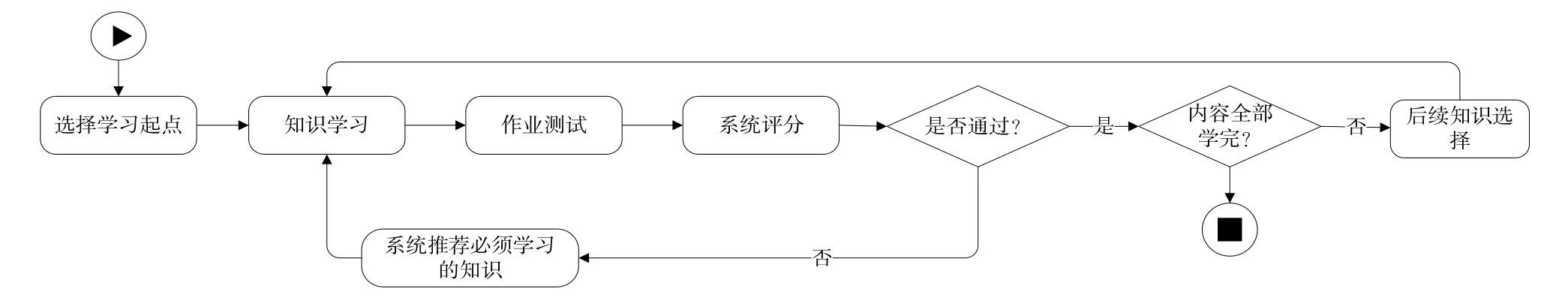

建立一個科學合理的模塊化課程知識體系,形成一個覆蓋全部課程內容且前后銜接順暢的完整知識鏈是進行個性化智能在線教育的第一步。為了增加學生學習的主動性,在模塊化的課程知識體系基礎上提出一種個性化的智能在線學習模式,由智能化系統根據學生的知識水平為其推薦對應其能力的課程模塊和知識點,解決學生知識水平和學習能力參差不齊的問題,具體的學習流程如圖4所示。

Fig.4 Personalized intelligent online learning process圖4 個性化智能在線學習流程

2.2.1 選擇學習起點

每個課程知識體系都有初始的課程模塊和知識點,學生可以選擇按照課程知識體系的默認設置按部就班地逐個學習每個知識點。能力較強的同學可以選擇不學習知識點,直接進行測試,如果通過測試,可以跳過該知識點,否則需要對這一知識點進行學習。

2.2.2 完成測試作業,并由系統自動評分

學生完成相應知識點的學習后,系統會要求其完成對應知識點的作業,并由系統對其作業完成情況自動評分。

作業題目可由授課教師按照課程模塊或知識點的特點設置,一般由主觀題和客觀題組成。客觀題的評分可由系統自動完成,主觀題則需要授課教師的人工參與,當然也可以引入機器學習等技術進行自動評分,但后者系統開發的代價相對較大。最后,系統會對學生的作業完成情況給出一個總評成績。

2.2.3 下一階段的學習

學生在學習完一個知識點并完成相應作業后,系統會根據作業的完成情況評分。若評分超過設定的閾值,系統則會按照課程知識體系和評分為其智能分派下一個知識點進行學習,學生也可自由選擇后續的任意一個課程模塊或知識點學習。

若評分較低,系統則需為其指定必須學習的先導知識點,要求其學習且測試達標后才可進行下一階段的學習。若學生依舊沒有按時完成系統推薦課程模塊或知識點的學習并未能通過測試,系統則需要向前為其指定更加簡單的課程模塊或知識點供其學習,依次向前直到初始的課程模塊或知識點。

3 討論

3.1 個性化智能在線學習模式的優勢

盡管開放在線學習模式可供學生“隨時隨地”學習,但無法向具有不同知識水平和學習能力的學生們提供個性化學習路線,使得學生沒有很強的參與感,失去學習的興趣與動力。以學生為中心的個性化在線教育模式實現了智能動態評估學生表現,并根據學生知識水平和能力的不同為其提供個性化學習內容和路線,使得不同水平的學生都可以輕松主動地參與到學習當中去,進而收獲更多的“獲得感”與“成就感”。對提供教學資源的教師來說,他們也不必僅關注大多數“中等學生”,而是可以通過個性化的教育模式照顧到不同層次的學生,進而提高教學過程的“公平性”。此外,需要說明的是,盡管以學生為中心的個性化在線教育模式以計算機學科為背景,其所闡述的學習模式與具體的學科、專業或課程無關,完全可以在非計算機相關課程教學當中使用。

3.2 個性化智能在線教育模式的實現

從信息技術的角度來講,個性化在線教育模式需要借助工作流技術來實現[21]。工作流是指能完全自動執行的事務過程,根據一系列過程規則,將文檔、信息或任務在不同的執行者之間進行傳遞與執行[22-24]。工作流作為一種分布式的應用技術,描述整個工作流程及其各操作步驟之間的依賴關系,決定著各個子操作在分布式環境下的執行,充分展示了實用性和優越性。目前,工作流技術在商業應用中已經得到了充分的發展,產生了一些用于設計、執行、管理及監控業務流程的技術和標準。比如,微軟公司、IBM公司和BEA公司合作開發的業務流程執行語言BPEL4WS(又稱BPEL),實現了業務流程定義格式的標準化,使得公司之間可以通過Web服務無縫交互。鑒于BPEL的規范性和廣泛運用,個性化的在線教育模式可以基于BPEL工作流系統進行擴展開發,使其可以描述模塊化課程知識體系中各課程模塊和知識點的依賴關系。同時,工作流技術可以將學生和教師的行為與工作流系統的行為結合起來,實現學生學習、教師評分與系統智能評估的有機結合。

4 結語

合理的教學模式是提高教學質量的主要途徑之一。在線教育不僅有利于發達地區優質教學資源共享,學生還可以根據實際需要,通過互聯網不受時空限制地學習、交流和評估。但由于學生知識水平和學習能力參差不齊等原因,使得在線課程的完課率較低。與這些工作不同的是,通過重塑具體課程的模塊化知識體系,以學生為中心的個性化在線教育模式不僅可以智能地對學生在學習中的表現動態評估,還可以根據學生知識水平和學習能力不同為其提供個性化的學習內容和路線,滿足不同層次學生的需求,增強學生學習的“獲得感”與“成就感”。