探索泉州博物館數字展覽的發展與現狀

鄭汝彥

摘要:數字博物館成為信息媒體時代實體博物館的發展與延伸,構建了博物館傳播的新格局,煥發出新的生機。綜合來看,數字博物館主要表現為新技術與傳統文化的融合與創新,呈現新的內容與形式。本文主要以泉州市閩臺緣博物館為研究對象,采用文獻研究、田野調查等研究方式,分析數字媒體對地方博物館的影響,探討傳統文化與數字媒體融合的優勢,并從藝術傳播的角度思考地方博物館數字化的發展。

關鍵詞:數字媒體;博物館;藝術傳播;沉浸式展覽

引言

新媒體時代,數字技術工具成為人們感知世界的重要手段,人們對于知識信息的獲取有了新的途徑,藝術展覽表達方式趨于多樣化,博物館展示中數字沉浸式展覽帶來了全新的博物館體驗,數字博物館成為信息媒體時代實體博物館的發展與延伸,提高了博物館的傳播效率和觀眾的認知效果。2016年,國家文物局等五部委聯合發布了《“互聯網+中華文明”三年行動計劃》,要求博物館加強數字化在傳承文化中的融合創新。如何構建全新的展覽模式,使科技手段與傳統文化融合創新,達到引人入勝的觀展體驗,成為博物館必須面對的挑戰[1]。2021年,泉州申遺成功,泉州的城市影響力不斷提升。泉州作為海上絲綢之路的起點,文化及藝術氛圍濃厚,在不同時期都留下了豐富的文化遺產,但大部分泉州博物館的展覽模式仍有待創新。

1. 數字化博物館的必然趨勢

自19世紀以來,博物館的發展從只面向貴族階層的私人藝術收藏到全民開放參觀的大眾藝術,真正實現了“藝術與生活的統一”的理想。隨著社會的發展,到博物館看展已經成為時下流行的生活方式,人們的審美及文化素養也隨之發生著新的變化。如今,數字媒體消解了博物館和大眾之間的距離,更具開放性,博物館不再是專業人士的專屬殿堂。傳統博物館主要以實體文物作為媒介,而對于展示古建筑、古遺跡、挖掘過程、人文風俗等較為困難。通過3D、虛擬現實等技術手段對展品、場景進行展示,改變了展覽的呈現形式與內容,用直觀且生動的形式讓觀眾隨時隨地從更多角度觀賞到文物的形態,也使藝術的內涵與價值得到拓展與傳播。

數字媒體促進了博物館本身的內部互動、博物館與觀眾之間的互動、觀眾與觀眾之間的互動。媒介的發展推動了人類活動的交流,提供了信息傳播的多元渠道,但是大眾媒介也在一定程度上消解著傳統社區,使個體之間面對面的交流方式逐漸被虛擬交流所取代[2]。數字媒體改變了傳統展覽模式的單向傳播模式,打造了一個線上的虛擬空間,觀眾甚至可以足不出戶就能在線上看展,滿足多方人群的需求,給人們生活帶來便利,實現明顯的互動優勢。

2. 地方博物館數字展現狀

數字媒體技術已融入我國各類博物館的運營中,結合不同地域的文化特色誕生諸多獨特的展現形式。近幾年,各個博物館都在探索如何吸引大眾的關注,以滿足數字時代觀眾的體驗需求。例如,數字敦煌的展覽就是真正做到了文物與觀眾的沉浸式互動。在敦煌數字藝術博物館內,運用AR、VR等各種虛擬現實的沉浸藝術,讓觀眾身臨其境,打破了傳統博物館的傳播形式單一的限制,點燃延續中華文明的燦爛薪火[3]。傳統博物館的傳播內容更多在于考慮“需要展示什么”,而數字媒體介入下的博物館,更多以觀眾體驗為核心,更專注于滿足觀眾的認知提升,通過提升受眾的參與感和獲得感達到藝術傳播的目的。

但在一些地方博物館中,在采用數字媒體技術提升展館活力、豐富觀眾體驗的同時,也出現了一些問題,如展覽的模式較為單一,觀眾與展覽空間沒有形成互動,無法激起參與者的共情。如何處理新技術與傳統文化的融合與創新,實現內容與形式的合理平衡,特別是博物館的數字展如何避免過度呈現數字化而使展覽缺乏傳統文化美育價值,造成文化元素與數字技術的空洞嫁接,這是迫切需要解決的核心問題。除此之外,我國傳統的地方博物館在運營模式方面仍處于較封閉的狀態,受眾人群覆蓋面小,在信息化以及科技化時代,傳統博物館逐漸暴露缺點。

3. 泉州博物館在數字媒體時代的機遇與困境

泉州作為海上絲綢之路的起點,文化及藝術氛圍濃厚,在不同時期都留下了豐富的文化遺產。在新媒體技術蓬勃發展的今天,充分利用數字化博物館可以更好地展示泉州傳統文化,提升城市影響力。以泉州閩臺緣博物館為例,分析其在數字媒體時代的機遇與困境。

3.1 泉州閩臺緣博物館現存問題及原因分析

泉州傳統的博物館模式相對單一,雖然藏品不少,觀賞價值也非常高,但是知名度并不大。本文的研究在文獻研究的基礎上,進行了實證調查,問卷設計包括泉州市民和泉州在讀大學生對泉州博物館的了解情況,以及博物館和博物館數字化調查。以下對調查所統計的數據分析結果進行簡要描述:

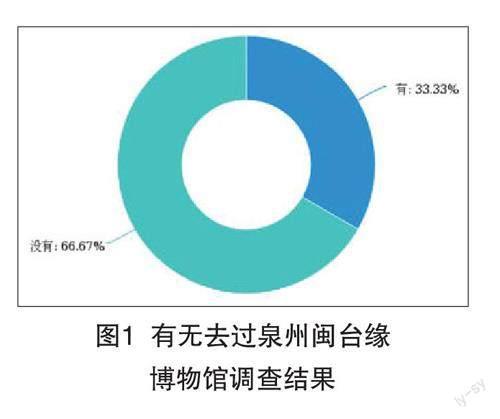

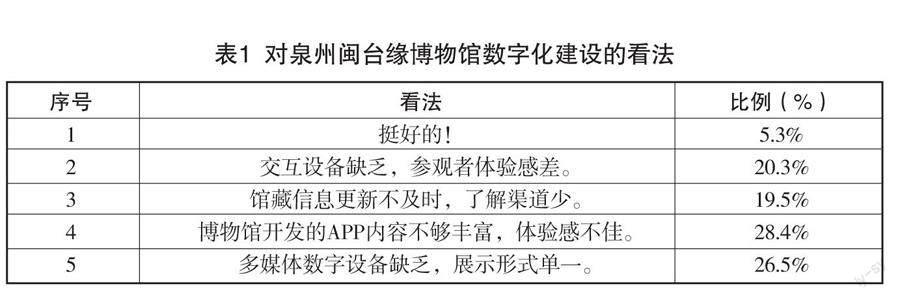

如圖1所示,在調查的樣本中,有33.33%的人去過泉州閩臺緣博物館,而沒去過的人有66.67%,占很大比例。經訪問得知,大部分人沒去過閩臺緣博物館的原因是宣傳渠道缺乏。在信息快速發展的時代背景下,宣傳途徑單一降低了博物館的傳播力和影響力。如果沒有廣大受眾群體,再好的博物館也如同蒙上灰塵一般。所以,在新的時代背景下,博物館行業需要不斷提升自身影響力,貼合時代的發展,確保不被時代所拋棄。而表1是去過閩臺緣博物館的人對于館內數字化建設的看法,由此總結了以下幾點:

首先,展覽的導覽模式缺少交互體驗。泉州現有博物館的展覽模式多以單一的導覽模式為主,觀眾在游覽博物館過程中只能通過收聽講解來了解博物館展品的相關信息。以閩臺緣博物館為例,現有的展覽模式為導覽模式,展廳沒有引入適合的互動設施,LED屏幕播放等形式也還只是觀眾單方面觀看,不能與觀眾之間產生良好的互動,觀眾在游覽過程中缺乏交互式體驗。

其次,網站建設不完善。博物館官網建設是觀眾了解博物館的重要渠道。目前,泉州閩臺緣博物館設立有官方網站、微信微博公眾號,有基礎介紹、館藏精品等模塊,但3D展示、線上虛擬展廳、數字藏品、AR觀影等數字功能模塊仍稀缺,沒有設立在線博物館或提供在線導覽服務。

3.2 泉州市博物館發展機遇

3.2.1 緊跟社會需求,實現個性化傳播

首先,數字媒體作為一個新平臺,能夠使人們擁有一個充分展示自己的空間。泉州市的博物館在擁有新媒體平臺之前,了解的人群比較少。其次,很多博物館只是單一地將展品展現出來,缺少特色。現如今,以展品作為依托,開發的交互活動、文創產品設計,是當下潮流。泉州閩臺緣博物館可以發揮泉州當地特色,開展結合當地風俗的交互式游覽體驗活動,例如南音、歌仔戲等,這些文化本身就是“活著”的文物,又流行在閩南人民的生活當中。博物館可以對這些傳統文化追本溯源,在展館內設立互動體驗模式,讓觀眾在館內參觀的同時不僅能了解到這些文化的背景知識,還可以實現沉浸式的情景體驗和情感共鳴。同時,在博物館中設置文創設計展區,通過文創設計對博物館展品進行二次創作,使傳統藝術更貼近群眾,更具有通俗性和吸引力,建立觀眾與博物館之間的鏈接,也能從源頭上活化傳統藝術創作。

3.2.2 嵌入現代科技,實現數字化傳播

近幾年,我國的博物館不斷采取先進技術,例如通過VR、AR等虛擬現實技術手段將展品進行數字化保護、數字化展覽等。現階段,泉州閩臺緣博物館可以在現有文物的基礎上,利用數字媒體技術如數字展廳將建筑、繪畫、服飾等生活場景進行充分展示,并設立數字文物互動區,穿越時間、空間,用故事、情景活化展品,給市民或游客帶來特殊體驗。讓泉州傳統文化依托數字技術的藝術設計,提升參與者的體驗感,達到與傳統文化的共情,讓觀眾從更多角度全面欣賞傳統文化的形態和特征。在移動互聯網環境下,博物館應運用互聯網思維,以更加快速、高效的內容為核心,以多元傳媒渠道為載體,加速博物館產業鏈的拓展。例如,絲綢之路博物館為來自不同國家的79件展品策劃線上虛擬展覽,讓觀眾可以全方位觀看展品,了解展品背后的故事,學習相關的知識,領略傳統文化。

4. 對泉州博物館藝術與技術融合發展的思考

如何把數字媒體設計融入博物館的傳統文化中,才能對藝術和技術都起到促進的作用?博物館在數字化傳播的路徑下,得到了多元化的發展,隨著數字技術的更新,新的藝術形式和傳播方式層出不窮。當前,人們對藝術數字化傳播的需求越來越廣,數字化傳播與新媒體技術不斷融合,藝術傳播媒介也在不斷更替變化。網絡的快速發展或許使藝術傳播逐漸演變成只具有娛樂性的“快藝術”,影響著人們對于藝術作品的深入理解和學習。過度的技術化以迎合大眾可以使人們對博物館產生興趣,卻導致人們忘卻博物館內在的文化內涵。特別是在藝術活動方面,更加需要觀眾與博物館之間深入了解,參與者需要培養藝術價值觀,博物館需要妥善處理藝術與技術之間的融合,達到良好的互動關系。

在構建數字化體驗中,為了更好體現展覽效果,最大化把展品中蘊含的文化內涵和歷史底蘊展現出來,設計者需要充分挖掘提煉展品背后的深層含義,把蘊藏的秩序觀、道德觀和審美觀根植在一幅幅場景和一件件作品中,以此來豐富觀眾的精神體驗。在社會演變的進程中,傳統文化與現代文化之間既有傳承也有轉變,很多傳統文化中所包含的主張、堅持的觀念,需要置入其所在的歷史階段和社會場景中,并在一個文化的脈絡中去認知,才能深刻地理解其價值和意義[4]。

泉州文化既保留了中原文化的傳統,又吸納海洋文化的氣息,使泉州成為多元文化融合交匯的載體。在此基礎上,泉州博物館將藝術與技術融合,必須依托泉州傳統文化所包含的價值底蘊,尋找和觀眾最有共情力的符號,通過吸納創新,使作品既具有傳統文化底蘊又極具現代特色。當然,也需要與當代生活相聯系進而感染到更多受眾,領略傳統文化的內在美,使其更深入人心,讓傳統文化“活”起來,形成一種可互動體驗的藝術,而不是被束之高閣、僅供欣賞的文化留存。例如,河南衛視播出的《唐宮夜宴》節目,將唐朝文物與虛擬現實技術結合,對中國傳統文化進行了生動演繹,有效地將中國傳統文化融入數字媒體藝術設計中,讓觀眾可以從多維度欣賞唐朝文化。

結語

數字博物館不僅僅是實體博物館的補充和延伸,它擺脫了展覽空間的限制,讓人們更深入地了解傳統文化,為廣大群眾提供了更好的參觀體驗。泉州利用好數字技術發展數字博物館,對發掘地域文化、提升泉州傳統文化影響力有重要意義。綜合來看,數字化博物館主要表現為新技術與傳統文化的融合與創新,呈現新的內容與形式。因此,傳統博物館只有緊跟時代,借助數字技術和社交平臺等新的藝術傳播形式,才能煥發生機,展現出新的時代特征與發展趨勢。

參考文獻:

[1]李鳳亮,古珍晶.我國博物館文化新業態的產業特征與發展趨勢[J].山東大學學報(哲學社會科學版),2022,(1):96-106.

[2]李曉燕,甘鋒.杜威傳播思想的再審視及其當代價值的再評估[J].新聞界,2018,(10):46-55.

[3]賈雯菡.數字媒體時代下沉浸式藝術展覽的復歸與超越[J].藝術評鑒,2021, (23):177-180.

[4]吳瓊,白鴿.美育視角下傳統文化的數字化體驗設計[J].裝飾,2021,(7):12-17.

作者簡介:鄭汝彥,在讀碩士研究生,研究方向:美術與藝術管理。