致敬美術留學先驅

趙墨

【編者按】中國近現代美術史可以用“留學”來貫穿。從早期粵籍華工二代自發留學美洲,到甲午戰爭后,中日雙方共同推動的美術留日,以及受“五四”運動感召,大批知識分子開始留學歐洲,再到面對百業待興的新中國,官方派遣藝術家留蘇留東德。那些架構起延續至今的“美術生態”的要素,大到美術觀念、美術教育體系、美術學建設、美術評價體系、美術館博物館建設模式、展覽展示模式、藝術市場運營模式和美術出版模式,小到美術語匯、風格樣式等,均離不開美術留學生的選擇、引介和本土需求下的“轉借”與“改良”。無疑,“美術留學”是中國近現代美術史的重要組成部分和不可或缺的維度。《中國美術報》在“五四”運動百年時,就曾圍繞美術留歐問題,尋找過中國近現代美術留學中的“失蹤者”。隨著近些年學界對留歐群體的詳盡全面的研究,我們也將目光轉向了美術留日、留美這兩條留學線路,希望通過對已有史料的整理,為讀者呈現更為清晰、全面的早期美術留學歷史,致敬那些美術留學先驅。

尚待挖掘的粵籍留美藝術家

如果說近年來,諸多專家學者、學術研究和展覽機構已經關注到了 20 世紀初至 60 年代的留日、留歐和留蘇群體,只有個別藝術家仍屬于“失蹤者”,留待進一步發掘。那么 19 世紀下半葉以華僑的個人身份而非公派留學負笈海外的粵籍留美藝術家,則幾乎是除了李鐵夫、馮鋼百之外的“群體失落”,從而造成“留美”路線開始得最早,卻最寂寂無名,留美藝術家在中西藝術史的書寫中成了“雙重缺席者”。

19世紀中期的北美已形成廣東華僑社群。1870年,廣東人容閎已開始推動赴美留學,留美成為廣東地區特有的規模性現象。與大多數跨洋淘金的粵籍勞工一樣,在這樣一個以謀生為導向的選擇中,藝術追求顯然不能成為其赴美的主要動機,更何況彼時的美國,作為一個人文傳統薄弱、高等教育發展落后的國家,并不是一個在藝術創作方面具有野心的年輕人的第一選擇。對于他們來說,選擇藝術更多是天性使然,他們早期的藝術創作也往往發生在謀生的閑隙。他們游離在近代中國“救亡圖存”的主旋律之外,從而造成他們在中國近現代美術史中的普遍失語,總體上缺席于20世紀中國美術史的宏大敘事中。

1885年赴美洲的李鐵夫是二代華工中選擇成為藝術家的第一人,也通常被學界譽為“中國油畫第一人”。但就關注度而言,李鐵夫研究一直以來處于邊緣化狀態,他的生平鮮為人知,作品鮮有發表,美術史論研究者對其也少有涉及和關注。當然,北京畫院美術館2018年舉辦的“人中奇逸——李鐵夫藝術精品展”及相關研討會,將這樣一位近現代藝術史浩渺煙海中被歲月塵封的金子帶到了大眾面前,然而正如吳洪亮所說,我們對他的定性應該說已經完成,對他的定量和距離研究成果還差得很多。

原因固然是多方面的,或許與李鐵夫20世紀30年代回國后,主要生活在香港,沒有在中國美術教育中發揮實際作用,且甚少參與內地美術活動有關;此外,與彼時現代主義風行一時,李鐵夫的古典主義寫實技巧和扎實的基本功都被視作“過時”。這也與許多留美歸國后的粵籍畫家,諸如余本、黃潮寬相似,他們沒有融入彼時改良中國美術的洪流中,反而從事的是比較純粹的個人探索。辦學、開畫室,收徒授課、辦展賣畫,主要是為了養家糊口、為了維持創作。為此,他們也很少離開供養他們的粵港兩地,尤其香港是西畫交易相對便利的城市,有較好的群眾基礎和較為成熟的市場機制。此外,還有語言的障礙,這些粵籍畫家只會講粵語,與外省人士交流存在難度。

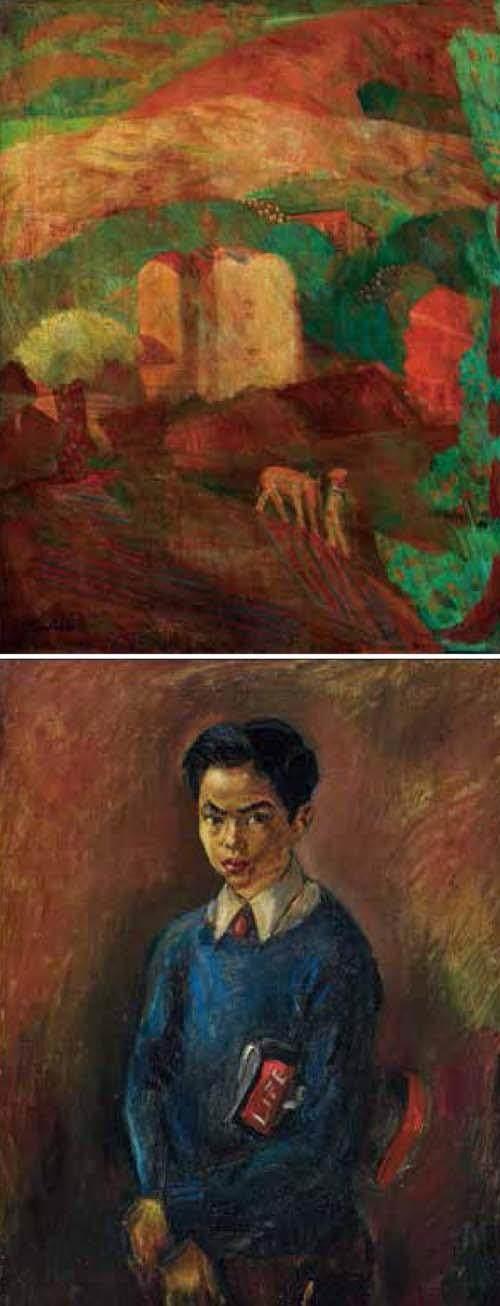

現今能看到的李鐵夫作品大都收藏在廣州美術學院美術館,數量上以水彩畫居多,而在分量上則以油畫為重。把他大量創作于20世紀30-40年代的油畫作品,放到彼時剛剛走出臨仿描摹階段的中國油畫發展史中,李鐵夫作為中國油畫事業先行者的地位就毋庸置疑了。從中不難看出,李鐵夫的油畫作品很好地融合了寫實性與表現性。寫實性體現為對描繪對象的材質感、體量感、空間感的把握;表現性則體現在他感性、內在、自我的獨特描摹方式上,他對西畫內質和中國書畫境界的深刻認識與精到表達,外化為彼時少有的抒情性,一種現實之外的藝術形而上的境界、美的境界。而中西文化的巨大差異與時代錯位,也導致了李鐵夫文化意義上的遲到。

與李鐵夫等人的落葉歸根不同,早期粵籍留美藝術家,還有許多人選擇留在當地“落地生根”。在2022年廣州美術學院美術館“跨越太平洋——早期粵籍留美藝術家研究展”的籌備階段,策展團隊通過努力,將群體名單從最初的13人增加到21人,這其中就發掘了大量離散在美洲當地的粵籍留美藝術家,諸如謝榮光、陳蔭羆、陳覺真、黃玉雪、伍澤樞等,以及曾作為唯一一位華裔藝術家參展1941年紐約蒙卓斯畫廊舉辦的“二十五位美國藝術家展”的朱沅芷,和改革開放后首個被邀請回國辦展的旅美藝術家曾景文。不管是選擇隨波逐流當代風格,還是相對保守的寫實繪畫,亦或是較為偏門的陶瓷或動漫等形式,這些扎根異國他鄉的粵籍藝術家都以他們作品中特有的東方情調而“出圈”,得到不同程度的認可。但他們的藝術作品仍然游離于“主流”美術史視野之外,卻在某種程度上啟發我們:留在美洲的這些藝術家,也讓我們看到了“東學西漸”的存在,雖然比重不大,但是他們確實對西方藝術產生了一定影響。

這些早期粵籍留美藝術家的個人命運是中美文化交流史中不可多得的生動映照,而他們經過畢生探索尋找的藝術創作的“中間道路”,也超越了種族、文化與時空的隔閡,蛻變為一個“飛揚”的個體,在更加開放與流動的歷史語境中歷久彌新。

美術留日群體,中國畫改良的先行者

1934年4月,傅抱石再度赴日,進入帝國美術學校研究科,師從金原省吾攻研畫論和東方美術史。傅抱石留學日本期間,日本畫壇已經歷了明治維新之后半個世紀的日本畫革新運動。每年秋季官方舉辦的規模浩大的“帝展”,與其他各種不定時的畫會或個人展覽,使傅抱石幸運地從與畫家的直接接觸或參觀畫展中,吸收了當時日本畫家結合傳統和現實生活以及西洋繪畫的觀念與技法而蛻變出來的現代藝術精髓,并促使他對中國傳統繪畫作出了深刻的反思。

留學前的傅抱石曾強烈反對中外藝術融合,自豪地認為中國藝術早已“如入無人之境”。傅抱石在1935年寫就的《中華民族美術之展望與建設》一文中,強調“中國美術品,大至開山打洞,小至一把扇子、一個酒杯,都具有不可形容的獨特境界。這種境界,是中華民族的境界,是東方的境界,也是世界兩種境界之一的境界。因此,與歐洲美術,顯然劃清了路線,而比轡齊奔”;然而他也看到了中國美術的危機,“清道光末期中華民族開始受外國的種種侵略以后的約百年間,中國的美術,可以說站在十字街頭,東張西望,一步也沒有動。”最后,傅抱石提出了“集合在一個目標之下,發揮我中華民族偉大的創造精神,盡量吸收近代世界的新思想新技術。像漢唐時代融合西域印度的文明一樣,建設中華民族美術燦爛的將來”。

日本美術給傅抱石帶來的強有力沖擊,引發了他日后美術觀念、治學態度、藝術創作等方面的諸多變化。而傅抱石所代表的,這樣一種在留學異域過程中,所產生的開放的學術觀念,深刻影響著此后中國美術的發展。

1895年甲午戰敗后,舉國上下均受到莫大刺激,一時間維新復興、變法圖強的呼聲遍于全國。清廷經此沖擊,由社會變革以日本明治維新為藍本。自1896年5月清廷派出首批13人赴日留學開始,“留日”漸成風潮。1898年6月上諭將張之洞的《勸學篇》頒布各省,其中之《游學篇》所謂“至游學之國,西洋不如東洋。一、路近省費,可多遣。一、去華近,易考察。一、東文近于中文,易通曉。一、西學甚繁,凡西學不切要者,東人已刪節而酌改之。一、中東情勢風俗相近,易仿行,事半功倍,無過于此。”進一步助長了留日的熱潮。幾乎與《勸學篇》頒行同時,清政府出臺了《游學日本章程》《獎勵游學畢業生章程》,明令派遣留學生赴日,留日遂成一項國策,且通過留學畢業生考試者,分別授予出身與實官,堪稱新式科舉。這在留學之風初開,人們的思想未能徹底轉變之際,未嘗不是重要的鼓動。同時,日本方面則有意借培養中國人才,培植親日勢力,并不斷派員游說中國政要向日本遣送留學生。據《清末各省官、自費留日學生姓名表》統計,1899年赴日留學者207人,1901年有280人,1902年猛增至500人,1905年的留日人數則達到了8600人。短短幾年間,留日學生總數竟達萬人之眾。應該說,留日能成為一場聲勢浩大的運動,是中日雙方共同作用的結果。然而這樣的規模,早已超出了日本的接納能力,教育水準大幅下滑。于是,1906年清朝學部開始限制速成科學生出國,規定具有中等以上學歷、通日文者方可留學,且修業期限須在三年以上,留日才漸漸正規起來,并開始轉向高等、專門教育。

以1905年9月入讀東京美術學校的黃輔周為標志,“美術留日”也在這時正式拉開帷幕。一直到1937年抗戰全面爆發后,轉向現實救亡的留學生,集體卒業歸國,大規模的“留日”浪潮戛然而止,美術留日也在其中。因此,我們將美術留日的起止時間定為1905-1937年。根據周一川、吉田千鶴子、華天雪、李倍雷等人的調查文章,我們大致可以描摹出1937年之前,大陸美術家赴日考察中(包括觀摩、辦展、訪問、講學、交流等)較為著名者有:蘇曼殊、李毅士、劉海粟、錢瘦鐵、金城、溥儒、林風眠、潘天壽、王子云、黃君璧、吳湖帆、徐悲鴻、王濟遠、潘玉良、鄭午昌、葉恭綽、鄭曼青、柳亞子、于右任、鄭孝胥、胡蠻等。

1937年前,尤其是1905年之后赴日美術留學生中較著名者有:何香凝、黃輔周、高劍父、李叔同、曾延年、高奇峰、高劍僧、陳樹人、鄭錦、黎葛民、鮑少游、嚴智開、俞寄凡、江小鶼、陳抱一、許敦谷、胡根天、汪亞塵、朱屺瞻、關良、豐子愷、張善孖、張大千、陳之佛、衛天霖、丁衍庸、王道源、司徒慧敏、丘堤、劉啟祥、金學成、王石之、談誼孫、雷毓湘、方明遠、滕固、李廷英、黃覺寺、許幸之、胡粹中、周輕鼎、周勤豪、關紫蘭、唐蘊玉、李東平、烏始光、王濟遠、譚華牧、髙希舜、倪貽德、王曼碩、方人定、楊蔭芳、黃浪萍、烏叔養、李樺、謝海燕、黎雄才、汪濟川、周天初、符羅飛、林達川、林乃干、俞成輝、曾鳴、蘇臥農、趙獸、梁錫鴻、傅抱石、劉汝醴、蕭傳玖、陳學書、左輝、宋步云、楊善深、王式廓、常任俠、沈福文、陽太陽、祝大年、黃獨峰、何三峰、蘇民生、陳丘山、萬從木、譚連登、陳盛鐸、蔣玄怡、李世澄、王悅之、陳澄波、郭柏川、黃土水、王悅之、張秋海、劉獅、等。此外尚有不是留學美術,但回國后于美術活動多有參與的魯迅、陳師曾、姚茫父、經頤淵、鄧以蟄和余紹宋等。

這些美術留學生,散落在日本各處的美術專門學校,諸如東京美術學校、川端畫學校、帝國美術學校等。這里尤其還要指出的是,這一時期在日本的女子美術學校留學的中國女性也有300人之多,只是大多受限于各種原因,未能參與到日后新中國美術的建設中。

從上述那些熟悉的名字,我們可以看出留學日本的美術生在專業選擇上以西方藝術為主,學習油畫、雕塑的人數約占八成以上,其余入學中國畫、工藝、圖案、美術史等專業,學習東洋畫者鳳毛麟角,藝術追求涵蓋了從傳統到現代的極為豐富多樣的面貌。他們回國后更是參與了從教育、出版、展覽到社團等各種美術工作。也就是說,這些有赴日經歷的美術家遍布于20世紀整個美術界。他們對于西方藝術理論的譯介、中國畫的改良、早期西式美術學校的拓荒,乃至現代派藝術思潮和左翼文藝運動的引入,均作出了極大貢獻。

從留學的規模,以及對日后中國美術的影響來說,能與美術留日相媲美的只有美術留歐,甚至具體到美術留法。留學近鄰東洋和遠赴西洋的藝術生,其所見、所感有很大差異,他們在不同的文化和教育環境中接受了不同的藝術理念,他們對中西文化的“體”“用”問題也有著不同的認識和理解,對西洋藝術如何實現中西融合以及本土化更有著不同的態度。但無論是留學日本還是歐洲,他們以民族救亡和啟蒙為出發點,東尋西找,在不同的留學環境中學習和吸收西方各類藝術流派之長,探索民族融合的現代路徑的認知是一致的。可以說,中國社會的近代化進程始終面臨著內憂外患的動蕩,而留學生所引導的中國美術的現代化轉型始終與民族獨立緊密聯系,他們始終帶有無法割舍的愛國主義情懷,他們始終懷抱有傳統知識分子修身、齊家、治國、平天下的理想,他們更是在對自我表達與現實指向的雙重體認中,探索出了一條汲取西方文化改良民族藝術的“通變”之路。

基于救亡與啟蒙時代背景下的美術留日,在中國美術吸收西方元素的最初階段,承擔了重要的啟蒙者和領路人的責任。同樣,從學習西方藝術的途徑而言,留學日本只是特定時代下的應急之舉,此后受抗日戰爭爆發的影響,大規模的美術留日浪潮一去不返。