基于“技能訓練—內容進階—層次探疑”模式的主題研學課程設計

熊佳琦 劉迪 王麗莎 李雙雙

摘 要:中學研學旅行課程設計存在理論指導比較薄弱、評價體系欠完善等問題,極大地影響其育人效果。基于知識、能力、素養三位一體培養視角,依托井岡山豐富的研學資源,創新性地提出“技能訓練—內容進階—層次探疑”研學實踐模式,從核心素養、基本能力、品格意識三個維度確定研學目標,設計以“賡續紅色血脈,推進鄉村振興”為主題的研學旅行課程,并結合增值性評價制定綜合評價量表以評判研學效果、育人目標的達成度。

關鍵詞:研學旅行課程;進階;地理核心素養;增值性評價

中圖分類號:G633.55? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ?文章編號:1005-5207(2023)08-0071-05

研學旅行是學校和教育部有計劃地組織安排,結合了研究性學習和旅行體驗的戶外綜合實踐活動[1]。地理研學旅行課程可使學生通過小組合作或個人探究的形式,在真實情境中進行野外考察和社會調研,在實踐和思考中培養地理核心素養、拔高地理思維。自教育部等11個部委聯合印發《關于推進中小學生研學旅行指導意見》以來,研學旅行掀起一股社會熱潮,引發學者們探討。

但隨著研學旅行的深入實踐,其理論指導不明確、評價體系不完善的問題逐漸凸顯。中學研學旅行課程設計常由于理論支撐不足,容易陷入“旅游+問題”“景區+講解”等元素簡單堆砌的誤區,使得情境與內容機械關聯,問題設計缺乏邏輯,未能發揮出促進技能訓練和思維進階的作用,更難以培養學生地理核心素養。部分研學旅行課程雖已實現了從“終結性評價”到“過程性評價與終結性評價相結合”的跨越,但仍側重于橫向比較,忽視了學生的縱向發展。2020 年6月,中共中央、國務院印發《深化新時代教育評價改革總體課程》,提出未來教育評價改革應“改進結果評價,強化過程評價,探索增值評價,健全綜合評價”,其中,“增值評價”為解決該問題提供了新思路。在此基礎上,本文以井岡山研學旅行為例,設計基于“技能訓練—內容進階—層次探疑”的地理研學旅行課程。

一、“技能訓練—內容進階—層次探疑”研學模式

岳大鵬等人提出,在研學旅行中應以研學活動為載體,以技能訓練為抓手,以層次探疑為突破口[2],揭示了研學旅行的設計要求。據此提出“技能訓練—內容進階—層次探疑”研學模式,詳細思路如圖1所示。

“技能訓練”指以“看、問、測、思、記、說”六步行為動詞為主線設計研學任務,全方面培養學生在“信息獲取、信息加工、信息輸出”過程中探究野外真實地理問題的能力;“內容進階”指以“要素判識、格局發現、過程推演、機理凝練”四項任務為脈絡緊扣情境設計研學問題鏈,順應布魯姆教育目標分類學的六步認知動詞[3]以實現進階,引導學生在融入地理環境和推動人地協調的過程中,判識地理事物與現象,發現空間格局,推演形成過程,把握交互影響;“層次探疑”指以“尋疑、展疑、解疑”為內核指引研學,驅動學生在判識野外地理現象和反思課堂所學后,能夠 “當場發現問題、思考要素關系、解決地理問題”[2] 三步走,形成綜合素養。

“技能訓練—內容進階—層次探疑”研學模式的各個環節及其內部任務之間進階性明顯。從技能訓練的六步行為動詞、內容進階的六步認知動詞,再到層次探疑的三步內核,都遵循邏輯性和順序性,難度逐級遞增,符合學生學習發展規律。通過“知識進階+能力進階”推動“素養進階”,實現學生思維進階,內化地理核心素養。

二、基于“技能訓練—內容進階—層次探疑”模式的研學課程設計過程

1.深挖研學課程資源

井岡山市位于江西省吉安市,居于羅霄山脈南北向構造帶核心位置,自然地理要素典型。地形多樣,包含山嶺、河谷、峽谷瀑布、構造盆地等多種類型;氣候特征顯著,植被起源古老、種類豐富,有“第三紀森林”“亞熱帶綠色明珠”之稱;特殊的南北走向和優越的地理環境還使其成為中國三大鳥道之一[4]。

井岡山尤以毛澤東同志創建的中國第一個農村革命根據地——井岡山革命根據地聞名,紅色文化濃郁,除了崇高的井岡山精神外,還留下了保存較完好的革命舊址、遺址百余處,如井岡山革命紀念館、黃洋界遺址等。這些紅色文化資源保存完好,數量龐大,歷史文化特別是革命文化價值深厚,因此,井岡山也被稱為“中國紅色旅游基地之首”。井岡山市還是我國首個“脫貧摘帽”縣級市,其中,以習近平總書記到訪過的神山村為代表,通過黃桃、竹雕等特色產業發展實現鄉村振興事業蓬勃發展,于全國而言皆具示范意義。

綜上,井岡山在自然考察、人文調研、思想文化建設等方面都有極高的研學旅行價值,對學生地理核心素養的培養、綜合素質的提高都大有裨益。此外,井岡山研學旅行產業發展比較成熟,服務設施優質齊全,有利于研學旅行課程的具體實施。

2.設定研學主題和目標

(1)研學主題

賡續紅色血脈,推進鄉村振興。

(2)研學目標

結合井岡山豐富的自然地理和人文地理課程資源,設定培養學生四大地理核心素養、增強三大基本能力、提升兩大品格意識的研學總目標(表1)。

3.擬定研學路線

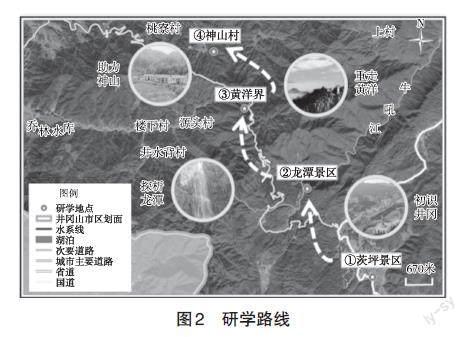

實地考察井岡山各地點后,綜合統籌多學科研學要素,合理分配比重,遵循教育性、實踐性、安全性和規范性原則,以最優路徑串聯地點,設計時長為3天的研學路線,具體內容如圖2所示。

4.設計研學課程內容

研學旅行課程內容的設計以研學點的資源和地理課程標準為依據,是確保研學落地實施的必要前提[5]。本次研學旅行課程設計是以“技能訓練—內容進階—層次探疑”研學模式為理論指導,對問題鏈、任務和設計意圖進行了詳細闡釋(表2)。充分利用井岡山研學資源,貼合區域特色設計了“初識井岡,探尋發展優勢”“再識井岡,明晰發展障礙”“助力井岡,力行鄉村振興”三個子主題。

三、基于“技能訓練—內容進階—層次探疑”模式的研學課程評價

研學評價不僅能通過反饋以提升學生綜合素養,還可使研學旅行的實施更加規范、課程不斷優化[6]。現有多數研學旅行課程采取的是“終結性與過程性相結合”的評價方式,存在只關注終結性成績,而忽視了個體起點差異與進步程度的弊端。引入“增值性評價”可彌補這一缺陷,完善評價體系,深化評價的意義。

1.“技能訓練—內容進階—層次探疑”研學模式與增值性評價

增值性評價既關注評價結果,也關注評價起點,以“結果-起點=增值”作為評價標準。相較于其他評價方式,增值性評價更側重學生的縱向發展和自我教育,排除了學生個體差異性、多元性以及其他不可控因素的影響。

增值性評價與“技能訓練—內容進階—層次探疑”研學模式具有適切性。“技能訓練—內容進階—層次探疑”研學模式的各個環節內部及各環節之間都有進階性要求,而進階即增值,即學生可通過自評,分別在研學前后針對研學任務和問題鏈完成情況來判斷能力、知識水平處于低階或高階,再通過“后—前”判斷是否實現能力或知識進階,完成增值性評價。由此可見,增值性評價與“技能訓練—內容進階—層次探疑”模式高度適切,既可調動學生積極性,還可落地研學旅行進階。

2.“技能訓練—內容進階—層次探疑”研學綜合評價量表

建立過程性評價、終結性評價和增值性評價相結合的研學旅行綜合評價水平量表(表3),設計學生自評、小組互評與教師點評三個環節,比例分別為30%、30%、40%,實現評價方式、評價主體多元化,并以定量評價的形式科學評判研學旅行成果。

四、結語

本次研學旅行課程融合了革命老區的區域特色,創設了豐富的真實情境。除探究性研學內容外,還設計了多元化、多層次的特色體驗活動,在增添趣味性、豐富學生體驗感的同時,拓寬學生視野、提升精神高度。例如,黃洋界上重走挑糧小道,感受厚重歷史、厚植愛國熱情;神山村中采摘黃桃,結合勞動教育,深入產業一線、切身認識生產狀況,感知鄉村振興戰略落地的具體形式,凸顯學生主體地位。

研學旅行是服務于學生知識探究和思維拔高的戶外綜合實踐活動。“技能訓練—內容進階—層次探疑”能夠為研學旅行課程中研學任務、問題鏈的設計提供切實可行的理論指導,實現思維進階和地理核心素養培養。引入“增值性評價”既可促進學生個人發展、激發學生主體意識,還可反饋研學進階成效,打破不同評價之間的割裂局面。實踐表明本文提出的研學模式及評價方法可以彌補研學旅行課程理論指導不足、評價體系不完善的問題,將研學旅行的育人效果最大化。

參考文獻:

[1] 段玉山,袁書琪,郭鋒濤,等.研學旅行課程標準(一)——前言、課程性質與定位、課程基本理念、課程目標[J].地理教學,2019(5):4-7.

[2] 岳大鵬,王明明.野外場景式研學旅行的內容設計及過程指導——以秦嶺太白山研學為例[J].中學地理教學參考(上半月),2020(1):4-9.

[3] L.W. 安德森等編著.學習、教學和評估的分類學 布魯姆教育目標分類學修訂版(簡縮本)[M].上海:華東師范大學出版社,2008.

[4] 葉張煌,尹國勝,郭福生,等.江西井岡山地質遺跡及其價值探討[J].資源與產業,2012,14(5):112-118.

[5] 李成磊,崔桂善.防川風景名勝區研學旅行方案設計[J].地理教育,2020(5):61-63.

[6] 鄧婷,董利浩,李世泰.滲透紅色教育的地理研學課程設計——以昆崳山為例[J].地理教育,2023(S1):155-157.

通信作者:李雙雙