學生感知的教師語言暴力對師生關系的影響

劉廣增 羅世蘭 張大均

摘要:為探討學生感知的教師語言暴力對師生關系的影響。以重慶市四所中學初一到高三的1338名學生為樣本,采用問卷法調查了學生感知的教師語言暴力和學生自評的師生關系,并使用SEM(結構方程模型)分析法進行數據分析。結果顯示:控制協變量后,學生感知的教師語言暴力與師生關系呈顯著負相關;學生感知的教師語言暴力能夠顯著負向預測師生關系;性別在學生感知的教師語言暴力與師生關系之間起調節作用,學生感知的教師語言暴力對女生師生關系的負向預測作用顯著大于男生。

關鍵詞:教師語言暴力;師生關系;性別差異;實證分析

中圖分類號:G44 文獻標識碼:A文章編號:1671-2684(2023)22-0019-06

一、研究背景

師生關系是教育教學領域中最基本,同時也是最核心、最重要的人際關系,是教育改革中的重要變革因素,是師生和諧發展、提升教育質量的關鍵性因素[1-2]。越來越多的人認為,師生關系的性質和質量在激勵和吸引學生能力方面起著至關重要的作用[3-4]。

師生關系良好的教師通常能夠與學生在情感上建立親密、安全和信任關系,能夠為學生提供實質性的幫助,并能給予學生課堂上的關懷。師生關系會影響學生情感幸福、積極自我意識、社交和學業動機取向及其相應技能的發展[5]。已有研究還發現好的師生關系對學生的學校投入、心理健康、學業成就和行為表現等均存在積極作用[6-9]。

因此,通過對學校師生關系的研究,揭示影響師生關系的主要因素,進而提升教師對師生關系處理的能力,對最終促進學生的積極學習和發展具有重要的理論和實踐意義。

國家教育事業發展“十三五”規劃明確指出要加強師德師風建設,提升教師能力素質,完善教師管理制度等,同時也提出要優化校園育人環境,加強校園文化建設[10],而這些內容與教師的外在行為表現密切相關。

教師語言暴力作為校園軟暴力的表現形式之一,是一種教師在學校場域里的教學活動中,直接或間接地對學生使用具有謾罵、詆毀、蔑視、嘲笑等侮辱歧視性的語言,一種導致學生在人格尊嚴、精神上和心理健康上受到侵犯和損害的語言行為[11]。教師語言暴力受東西方文化差異的影響較大。

杜威強調教育促進兒童本能生長,提出了“兒童中心主義”的教育原則,兒童是起點,是中心,而且是目的,兒童的發展和生長就是理想所在。“以兒童為中心”體現在教育過程,它要求教師應考慮兒童的個性特征,使每個學生都能發展他們的特長,尊重兒童在教育活動中的主體地位[12]。同時,西方人本主義心理學流派強調學生個體的尊嚴和價值,教育應該把學生培養成具有主動性、獨立性和創造性的人,最終使學生達到自我實現的狀態[13]。

而中國的傳統教育觀念認為“養不教,父之過;教不嚴,師之惰”“板子響,學問長”和“一日為師,終身為父”等,即教師有必要對學生進行嚴加管教,而學生對老師的批評和教育也應接受和服從。

因此,相對于西方教育環境,中國本土教育環境更容易為教師語言暴力的滋長提供土壤,對其進行研究就顯得尤為重要和有意義。

教師對學生實施的語言暴力主要有隱蔽性、持久性、自我性三個特點[11]。相較于外在的體罰,教師對學生使用的語言暴力更會為學生的精神和心理留下傷害和陰影,且這種傷害和陰影會彌久存在,很難消除。同時,經常使用語言暴力的教師往往具有心理承受能力弱、自控能力差、教學和溝通水平低等特點,對學生使用語言暴力時較為自我,很少能考慮學生的感受。

而對于經受了教師語言暴力的學生來說,自尊和自信心都受到了打擊,其精神和心理的雙重傷害業已造成,嚴重的甚至會導致輟學、自殺,甚至走上違法犯罪的道路。

因此,針對教師語言暴力的研究同樣是非常必要且迫切的。目前國內對于教師語言暴力現象的研究較少,且已有相關研究也均集中在理論式思辨和經驗式對策兩個方面,未發現相關實證研究。缺乏相關測量工具,是導致教師語言暴力實證研究尚未出現的原因之一,本研究在借鑒已有文獻的基礎上,編制了關于學生感知教師語言暴力的題項,用于本研究的開展。

教師語言暴力所帶來的直接危害就是對師生之間關系的破壞,且極有可能間接通過對師生關系的破壞進而造成其他危害性結果。已有理論研究結果顯示,在教育領域中教師語言暴力現象會嚴重惡化師生關系,致使產生“對抗排斥”的師生關系,這樣的師生關系嚴重影響到正常的課堂教學,從而導致教育效果弱化或失卻,甚至將教育導向歧途[14-15]。

另外,關懷理論認為,師(關懷者)生(被關懷者)之間要構建一種關懷與信任的關系,從現實情況出發,考量學生的需求,并用實際行動幫助學生實現合理需求,及時與學生相互溝通交流,雙方必須意識到這不是單向的關懷關系,相互之間需要響應,從而優化師生關系[16],且只有在學生知道教師關懷他們時,他們才會關注到教師的學問[17]。

而教師語言暴力恰恰與關懷相反,對良好師生關系的建立有害。然而,截至目前,關于教師語言暴力與師生關系兩者之間的實證關系分析尚未見報道。

綜上所述,以往關于兩者關系的實證研究較少,且均為理論式思辨和經驗式對策的研究,缺乏實證數據的分析和結果,不利于對兩者之間客觀關系的認識,也不利于研究成果的進一步推廣應用。因此,本研究將基于結構方程模型(SEM)對學生感知的教師語言暴力與師生關系兩者之間的關系進行實證探討。同時,考慮到不同性別學生心理的發展存在差異,本研究也將探討性別可能在學生感知的教師語言暴力和師生關系之間所起的調節作用。根據文獻綜述提出如下假設:

H1:學生感知的教師語言暴力與師生關系呈顯著負相關;

H2:學生感知的教師語言暴力能夠顯著負向預測師生關系;

H3:性別在學生感知的教師語言暴力和師生關系之間起調節作用。

二、研究方法

(一)研究對象

采取整群和分層抽樣的方法,抽取重慶市四所中學(兼顧城鎮和農村學校)的初一到高三學生共1445人,剔除規律作答和無效問卷后,最后獲得有效問卷1338份,有效回收率92.6%。

具體為:男生663人(49.6%),女生675人(50.4%);初一202人(15.1%;男生118人,女生84人)、初二274人(20.5%;男生149人,女生125人)、初三168人(12.6%;男生91人,女生77人)、高一257人(19.2%;男生126人,女生131人)、高二179人(13.4%;男生99人,女生80人)、高三258人(19.3%;男生80人,女生178人)。總體以及各年級內男、女生比例較為均衡,樣本代表性較好。樣本被試平均年齡14.79±1.82歲。

(二)研究工具

1.教師語言暴力測試題

參考已有的教師語言暴力理論研究成果[11,18],編制一題“老師會嘲笑或對我大聲喊叫”。采用李克特五級計分方式,具體分為從不、很少、有時、經常、總是五個等級,依次計1~5分,分值越高,代表學生感知的教師語言暴力程度越高。

2.師生關系量表

采用沃建中、林崇德、馬紅中等[19]編制的人際關系量表中的師生關系分量表。師生關系分量表包括四個題項,量表采用五級量表計分方式,具體分為不符合、比較不符合、一般、比較符合、符合五個等級,依次計1~5分,分值越高,符合程度越高。全部題項在計分時進行反向轉換,即分數越高,學生自評的師生關系越好。問卷的信、效度良好。本研究中,師生關系分量表的Cronbachs α系數為0.81。

(三)數據處理與分析

采用SPSS 24.0和MPLUS 8.3[20]進行數據處理和分析,統計手段主要包括t檢驗、Pearson積差相關分析和結構方程模型。SPSS 24.0主要用于t檢驗和相關分析,MPLUS 8.3用于構建結構方程模型。建立結構方程模型時,為校正偏態數據對模型估計的影響,所以采用穩健極大似然估計法(Robust Maximum Likelihood,MLR)。為評估假設模型對數據的擬合度,以模型擬合指標CFI和TLI≥0.90,RMSEA≤0.06,SRMR≤0.08為模型對數據擬合良好的標準[21],并應綜合考慮各模型擬合指數[22]。

三、研究結果

(一)教師語言暴力和師生關系的t檢驗

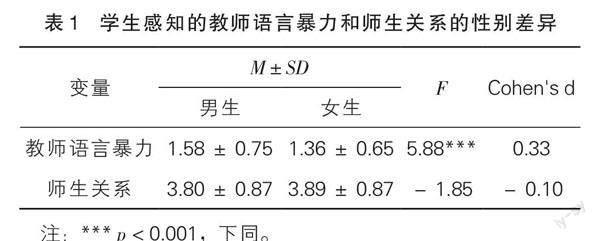

采用獨立樣本t檢驗考察學生感知的教師語言暴力和師生關系的性別差異。結果顯示,性別僅在學生感知的教師語言暴力上存在顯著差異(t=5.88,p<0.001),男生感知的教師語言暴力得分顯著高于女生(M男=1.58,M女=1.36)。見表1。

(二)學生感知的教師語言暴力和師生關系的描述統計與相關分析

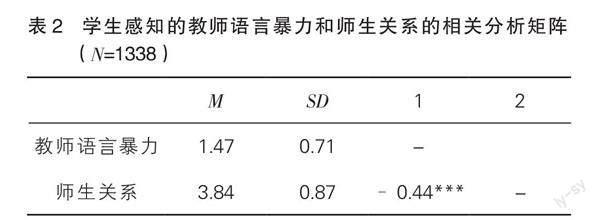

先將學生感知的教師語言暴力得分進行分組(前27%為高分組,后27%為低分組)[23],然后進行獨立樣本t檢驗,結果顯示,低教師語言暴力組的師生關系得分顯著高于高教師語言暴力組(t=15.34,p<0.001)。采用Pearson積差相關法對教師語言暴力和師生關系進行相關分析。結果顯示,教師語言暴力與師生關系呈顯著負相關(r=-0.44,p<0.001)。見表2。

(三)教師語言暴力對師生關系的影響

1.學生感知的教師語言暴力對師生關系的整體影響

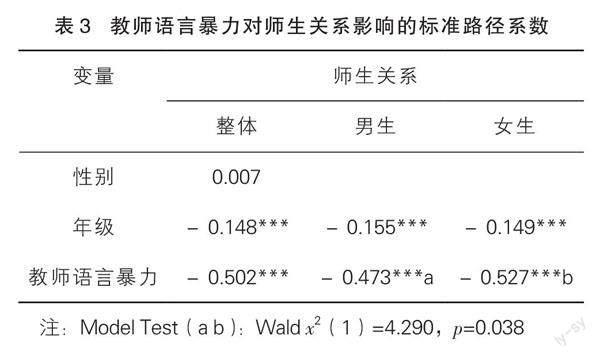

根據相關分析結果,學生感知的教師語言暴力與師生關系呈顯著負相關。因此,接下來需要探討學生感知的教師語言暴力是否會對師生關系產生影響,并同時對性別和年級協變量進行控制。結果顯示,結構方程模型對數據的擬合效果較好:x2(11)=87.75,CFI=0.953,TLI=0.914,RMSEA=0.072(95% CI=0.059,0.087),SRMR=0.030。在控制性別和年級后,教師語言暴力能顯著負向預測師生關系(β=-0.502,p<0.001)。見表3。

2.性別在教師語言暴力與師生關系之間的調節作用

通過結構方程模型進一步分析性別是否在教師語言暴力與師生關系之間起調節作用,采用結構方程模型中的群組分析(男生、女生)和“Model Test”命令檢驗性別的調節作用[20],同時對年級協變量進行控制。結果顯示,模型對數據擬合較好:x2(23)=119.395,CFI=0.937,TLI=0.918,RMSEA=0.079(95% CI=0.065,0.093),SRMR=0.039。性別調節教師語言暴力與師生關系之間的關系[Wald x2(1)=4.290,p=0.038],教師語言暴力對女生師生關系的負向預測作用顯著大于男生(β男=-0.427,p<0.001;β女=-0.527,p<0.001)。見表3。

四、討論與建議

通過對學生感知的教師語言暴力和學生自評的師生關系兩者之間關系的檢驗發現,在控制協變量后,學生感知的教師語言暴力與師生關系呈顯著負相關;學生感知的教師語言暴力能夠顯著負向預測師生關系;性別在學生感知的教師語言暴力與師生關系之間起調節作用,即學生感知的教師語言暴力均能顯著負向預測男生和女生的師生關系,但學生感知的教師語言暴力對女生師生關系的負向預測作用顯著大于男生。具體討論如下:

(一)學生感知的教師語言暴力與師生關系呈顯著負相關

研究發現,低教師語言暴力組自評的師生關系得分要顯著高于高教師語言暴力組,教師語言暴力與師生關系呈顯著負相關,相關系數為-0.44。相關系數的絕對值表示系數大小或強弱,相關系數的絕對值越大,相關性越強,積差相關系數大小介于-1到1之間,0~0.4為無相關或弱相關,0.4~0.7為中等相關,0.7~1.0為高度相關[23]。學生感知的教師語言暴力與師生關系處于中等相關水平,說明兩者之間存在密切關系,但測量的是不同內容。

另一方面,兩個變量間相關是否顯著,不能單從積差相關系數絕對值大小進行判斷,必須從相關系數的p值大小判定,本研究中p值小于0.001達到極其顯著水平,表明相關系數不是偶然造成的,而是由實際情況造成的。

以上兩個結果均說明學生感知的教師語言暴力與師生關系之間存在密切的關系,支持了研究假設1,同時也為進一步建構兩者關系的結構方程模型奠定了基礎。

(二)學生感知的教師語言暴力顯著負向預測師生關系

學生感知的教師語言暴力顯著負向預測師生關系,即學生感知的教師語言暴力程度越高,師生關系就會越差,反之越好,這支持了研究假設2。

教師是教學過程中的領導者和組織者,其語言和行為對學生的發展產生著深刻的影響。從教師語言暴力的內涵來看,教師如果在教學活動中對學生使用侮辱歧視性等語言暴力,就會使學生在精神和心理上受到傷害,并造成一系列不良的后果,而最直接的不良后果就是師生關系的損害。

師生關系是師生在日常學習生活中通過不斷的互動形成和發展起來的,在這個過程中雙方不斷進行著認知、情感和行為等方面的互動,同時師生雙方也在不斷進行著相互評價。語言作為承載師生之間互動的工具之一,搭建了師生之間交流的橋梁,那些懂得關懷體貼、給予學生精神鼓勵、信任學生并能實現學生合理需求的教師能夠在情感上與學生建立親密、安全和信任的關系[5],即建立了和諧健康的師生關系。

同時,本研究結果也支持了關懷理論,關懷型教師更傾向于建立和維持良好的師生關系;而經常使用語言暴力的教師缺乏關懷,很難建立和維持良好的師生關系。

(三)性別在學生感知的教師語言暴力與師生關系間的調節作用

研究發現,性別在學生感知的教師語言暴力上存在顯著差異,男生感知的教師語言暴力得分顯著高于女生,且性別能夠調節學生感知的教師語言暴力與師生關系之間的關系,學生感知的教師語言暴力對女生師生關系的負向預測作用顯著大于男生,結果支持了研究假設3。

本研究以中學生被試作為調查樣本,測量了中學生感知的教師語言暴力和師生關系。中學學段(青春期)是人生發展的重要階段之一,是由童年向成年過渡的時期,也是個體心理發展的斷乳期,在生理發生急劇變化的同時,個體的心理也發生著改變,但是心理的發展速度要滯后于生理的。這種不均衡的發展導致了處于青春期的中學生容易產生諸多內在心理問題,并外化成為行為問題。

因此,這個階段的學生對教師的語言和行為更為敏感,更需要教師的認可和關懷,當受到教師語言暴力對待時,中學生更容易遭到師生關系損害。

而男生和女生不同的性格特點很可能是造成這一結果的主要原因,由于身心發展差異和社會期望的不同,男生的性格更傾向為外向、獨立、行為易沖動,容易違反校紀班規并受到批評,而女生性格更傾向為內向、溫柔、安靜,很少違反校紀班規。因此,男生受到教師語言暴力的概率大于女生。同時,男生的思維特點更注重理性,而女生在思維方式上更傾向于感性思考。在面對教師語言暴力時,相比于男生,女生自評的師生關系可能會受到更直接更嚴重的破壞。

因此,在日常教學活動中,教師更應注意與女生溝通和交流的方式。

(四)教育建議

綜上所述,教師語言暴力是影響師生關系發展的重要因素。鑒于教師語言暴力現象在教學場域中的普遍性及其后果的嚴重性,教育行政部門、學校和教師均應采取相應措施,從而將教師語言暴力帶來的傷害程度降至最小[24],進而建立并維持良好的師生關系,即建立和維持良好師生關系的根本在于減少甚至消除教師語言暴力。

首先,扭轉傳統師生觀念。

在中國的傳統教育觀念里,存在著明顯的“嚴師出高徒”“養不教,父之過;教不嚴,師之惰”的教學理念,學生應絕對服從教師的教導,甚至于在傳統學徒制中,學生會作為教師的私人附屬品而存在。受這種傳統教育觀念的影響,教師在教學活動中有著絕對性的權威,教師不但可以在學業上對學生提出要求,還能對學生的心理和行為進行批判。而這種批判卻與師生之間“人格平等”的現代教育理念相矛盾和沖突。

因此,教師可以從學業上對學生進行嚴格要求,而不應對學生的人格等心理層面加以批判[24],不僅是教師,家長和學生也都應認識到這一點,以此從扭轉傳統師生觀念來管控教師語言暴力的產生,進而改善師生關系。

其次,加強教師職業培訓。

經常使用語言暴力的教師往往具有師德修養差、難以用教師角色嚴格要求自己、教學和溝通能力水平低、心理承受能力弱、心理素質低下、自控能力差等特點。

因此,對于教師的職業培訓應著重兩方面:

一是對于教師職業道德的培訓。教師職業道德是調整教師與學生之間關系的行為準則,教師應明確自身應負的責任和應盡的義務,在教育活動中不斷加強自身職業道德修養,嚴格要求自己,注重與學生溝通和交流的方式。

二是加強教師的心理干預培訓。教師在日常教學中面臨著巨大的壓力,無論是身體還是心理都會疲憊不堪,如果心理承受能力弱、難以控制自己的情緒和行為時,學生就很有可能成為遷怒和宣泄情緒的對象,給師生關系造成破壞。因此,應加強教師心理干預培訓,使教師能夠學會合理應對自身壓力,提升教師心理素質和自我管控能力。

最后,完善教育部門和學校的管理。

教師語言暴力不僅受教師自身特征的影響,還會受到來自外界的影響,最直接的就是教育部門和學校組織的影響。

一方面,要采取社會、學校和家庭的多重監督機制,加強對教師的監督管理,并將教師語言暴力納入學校考核中,重視學生和家長對于教師語言暴力的反饋且進行及時的處理。

另一方面,社會和學校也應考慮教師的處境和要求,提升教師的待遇水平,增加教師的編制等,營造良好的學校氛圍并能提供良好的硬件設施條件,使教師能夠感受到社會和學校的關心,減少教師的應激源,從而降低教師語言暴力的使用。

參考文獻

[1]任春榮.社會階層視角下的師生關系[J].教育學報,2017(5):79-85.

[2]徐蕾.“我與你”:知識視域中的師生關系及其構建[J].中國教育學刊,2017(10):41-45.

[3]Becker B E,Luthar S S. Social-emotional factors affecting achievement outcomes among disadvantaged students:closing the achievement gap[J]. Educational psychologist,2002,37(4):197-214.

[4]Pianta R C,Hamre B,Stuhlman M. Relationships between teachers and children[J]. Handbook of psychology,2003(15):199-234.

[5]Wentzel K R. Teacher-student relationships[J]. Handbook of motivation at school,2016:211-230.

[6]Quin D. Longitudinal and contextual associations between teacher–student relationships and student engagement:a systematic review[J].Review of Educational Research,2017,87(2):345-387.

[7]Krane V,Karlsson B,Ness O,et al. Teacher–student relationship,student mental health,and dropout from upper secondary school:A literature review[J].Scandinavian Psychologist,2016,3.

[8]Hernández M M,Valiente C,Eisenberg N,et al. Elementary students effortful control and academic achievement:the mediating role of teacher–student relationship quality[J]. Early childhood research quarterly,2017,40:98-109.

[9]De Laet S,Colpin H,Van Leeuwen K,et al. Transactional between teacher–student relationships and adolescent rule-breaking behavior and behavioral school engagement:Moderating role of a dopaminergic genetic profile score[J].Journal of youth and adolescence,2016,45(6):1226-1244.

[10]國務院.國家教育事業發展“十三五”規劃[J]. 2017-01/21]. http://www. gov. cn/zhengce/content/2017-01-19/content_161341. htm,2017.

[11]郭嘉嬌.學校場域中教師語言暴力的倫理審視[J].亞太教育,2016(17):104,103.

[12]朱智賢.兒童心理學[M].第4版.北京:人民教育出版社,2003.

[13]陳琦,劉儒德.當代教育心理學[M].北京:北京師范大學出版社,2007.

[14]李倩.教師語言暴力對師生關系影響的審視[J].現代中小學教育,2016(5):110-112.

[15]馬春艷.教師語言暴力對師生關系的影響[D]. 成都:四川師范大學,2009.

[16]蔣明宏,胡佳新.從情感關懷到生命自覺的教師自我升華——基于關懷理論的探析[J].教育理論與實踐,2016(1):36-40.

[17]諾丁斯.學會關心——教育的另一種模式[M].于天龍,譯.北京:教育科學出版社,2003.

[18]辛學偉. 教師語言暴力的成因及對策淺析[J]. 當代教育科學,2010(23):35-36.

[19]沃建中,林崇德,馬紅中,等.中學生人際關系發展特點的研究[J].心理發展與教育,2001(3):9-15.

[20]Muthén L K,Muthén B O. Mplus Version 8 users guide[M]. Los Angeles,CA:Muthén & Muthén,2017.

[21]Hu L,Bentler P M. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis:Conventional criteria versus new alternatives[J]. Structural equation modeling:a multidisciplinary journal,1999,6(1):1-55.

[22]Kline R B. Principles and practice of structural equation modeling[M]. Guilford publications,2015.

[23]吳明隆.問卷統計分析實務——SPSS 操作與應用[M].重慶:重慶大學出版社,2010.

[24]陳燕紅. 中小學教師“語言暴力”問題淺探[J].教育實踐與研究:中學版(B),2008(1):8-10.

編輯/ 衛 虹 終校/孫雅晨