政策工具視角下黨的十八大以來高校思政工作政策研究

楊杰 彭均

摘要:[目的/意義]高校是人才培養的主陣地,思政工作貫穿于高校人才培養的全過程,對高校思政工作政策的演進、特征和工具的分析,對于高校思政工作提質增效及政策體系優化具有重要意義。[方法/過程]以政策工具理論作為研究框架,將2012—2022年間相關部門出臺的129份關于高校思政工作的政策文件作為研究對象,并對其進行編碼統計,綜合運用內容分析和量化分析的方法,分析高校思政工作政策的外部特征、主題特征以及政策工具分布。[結果/結論]研究結果顯示,高校思政工作政策存在制度體系有待完善、政策主體協同有待增強和政策工具結構有待優化的問題。因此,建議從豐富和完善高校思政工作政策的內容、促進高校思政工作政策制定主體協同以及優化高校思政工作政策工具體系結構三個方面進行優化,助推高校思政工作高質量內涵式發展。

關鍵詞:高校思政工作政策 政策文本 政策工具 量化分析 內容分析

分類號:G641

DOI: 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2023.01.03

開放科學(資源服務)標識碼(OSID)

本文系2020年教育部高校思想政治理論課教師研究專項重大攻關項目“馬克思主義理論學科本碩博一體化人才培養工作研究”(項目編號:20SZK10635008)、2022年教育部人文社會科學研究專項任務項目“新媒體環境下大學生網絡文明素養培育路徑研究”(項目編號:22JDSZ3171)、2021年重慶市研究生科研創新項目“中國共產黨百年政治紀律建設的基本歷程與新時代實踐研究”(項目編號:CYB21122)的研究成果之一。

1 引言

自黨的十八大以來,高校思政工作在黨和國家的高度重視下取得了顯著的建設成效,教育質量不斷提升,思政地位得以鞏固。2016年12月,習近平總書記在全國高校思政工作會議上強調“高校思政工作關系到高校培養什么人、如何培養人和為誰培養人”[1]。這充分說明了新時代高校思政工作的重要性。2017年12月,教育部為貫徹落實習近平總書記講話精神,印發了《高校思政工作質量提升工程實施綱要》,明確要求構建“十大”育人體系,以切實促進高校思政工作高質量發展[2]。2020年4月,教育部等八部門聯合印發《關于加快構建高校思政工作體系的意見》,提出構建理論武裝、學科教學、日常教育、管理服務、安全穩定、隊伍建設和評估督導構成的“七大”體系[3],全面提升高校思想政治工作質量。2022年4月,習近平總書記在中國人民大學考察時強調“青少年思政教育是一個接續過程,要針對青少年成長的不同階段,有針對性地開展思政教育”[4]。由此可見,高校思政工作是一項長期的、系統的任務工程,相關政策文件的制定和實施明確了高校思政工作在不同時期的工作重點,推動高校思政工作質量全面提升。

高校思政工作政策是高校開展思政活動的指南,引領我國高校思政工作的理論與實踐發展。現有關于高校思政工作政策主題的研究主要涉及思政教師隊伍政策、思政教育學科政策以及思政教育教材政策等方面。一是從職業要求、專業培訓、工資待遇、體制建設等方面分析思政教師隊伍政策[5];二是基于政策環境、政策主體和政策價值視角,分析思政學科的組織政策、知識政策和活動政策的變遷[6];三是從經驗問題、教材改革、教材編寫和使用要求等方面研究高校思政教材政策的演變[7]。此外,從高校思政教育政策整體視角進行的研究主要是采取文獻計量的方式,對相關研究的論文進行可視化分析[8],或按照政策文件發布時間歸納總結每個階段的特征,將我國高校思政工作政策發展分為調整恢復、加強改進、深化改革和創新發展四個階段[9]。

綜上所述,目前的研究成果主要是從高校思政工作體系某一具體領域的政策或研究論文進行分析,鮮有系統針對高校思政工作政策文本內容的量化研究。政策文本量化分析是政策研究的重要范式,通過對政策文本的編碼、統計和歸納等,促進政策的解讀和實施[10]。本文對高校思政工作政策文本量化分析的研究:一是延展了政策文本量化分析的應用領域;二是有助于優化高校思政工作政策制度。據此,本文綜合運用文獻計量法、內容分析法和政策工具理論,量化分析了129份高校思政工作的政策文本,發現高校思政工作政策的外部特征、主題特征和政策工具分布特征,掌握高校思政工作政策演化趨勢,深入挖掘新階段高校思政工作政策新要求,為高校思政工作政策的工具選擇和制定優化提供參考。

2 研究設計

2.1 政策文本收集

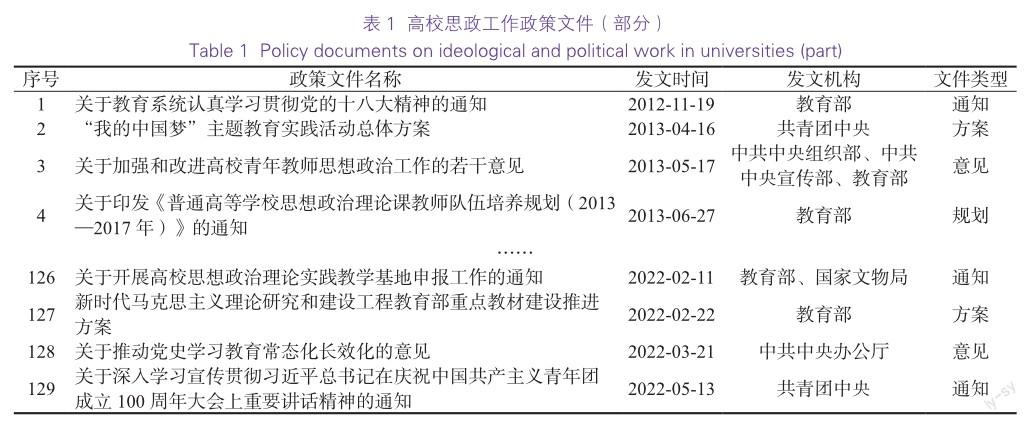

高校思政教育政策是黨和國家為實現思政教育目標、完成思政工作而制定的綱領和原則,主要以公文如通知、規定和意見等形式呈現[11]。通過對相關政策和研究文獻的研讀發現,高校思政工作相關主題的政策涉及范圍較廣,為提升政策文件檢索結果的全面性,分別以“高校思政”和“高校思想政治”為關鍵詞在國務院、教育部、共青團中央以及國家文物局網站進行全文檢索。在此基礎上,為了確保政策文件的相關性,本文按照三個標準進行篩選:首先,選擇中央及各部委(包括中共中央、國務院、教育部等)發布的相關政策,不含省、市、縣各級政府部門的政策文件;其次,政策文件的內容要與高校思政工作主題緊密相關,需要對高校思政工作整體或部分領域的內容提出工作目標、工作內容和保障措施等,不能只是簡單提及相關內容;最后,所選政策主要是相關通知、意見、綱要、標準等各類政策文件。檢索2012年11月8日至2022年5月31日期間的政策文件,并進行系統梳理,共篩選出129份高校思政工作政策文件作為分析樣本,并依據發文時間順序進行編號,如表1所示。

2.2 研究方法與理論

本文對高校思政工作政策文本的量化分析需要綜合使用文獻計量法和內容分析法。其中,文獻計量法主要是以數理統計為基礎,對政策文件的外部特征進行量化分析,如政策文件發布的時間和機構等顯性信息,從宏觀層面掌握政策文件的演化過程[12];內容分析法主要是以理論分析為基礎,對政策文件的內部特征進行解讀歸納,如政策文件的概念、政策的范疇和關鍵詞的頻次等,從微觀層面了解政策文件的內容變化。此外,內容分析法具有顯性內容的統計分析和隱性內容的解讀歸納兩種功能[13]。

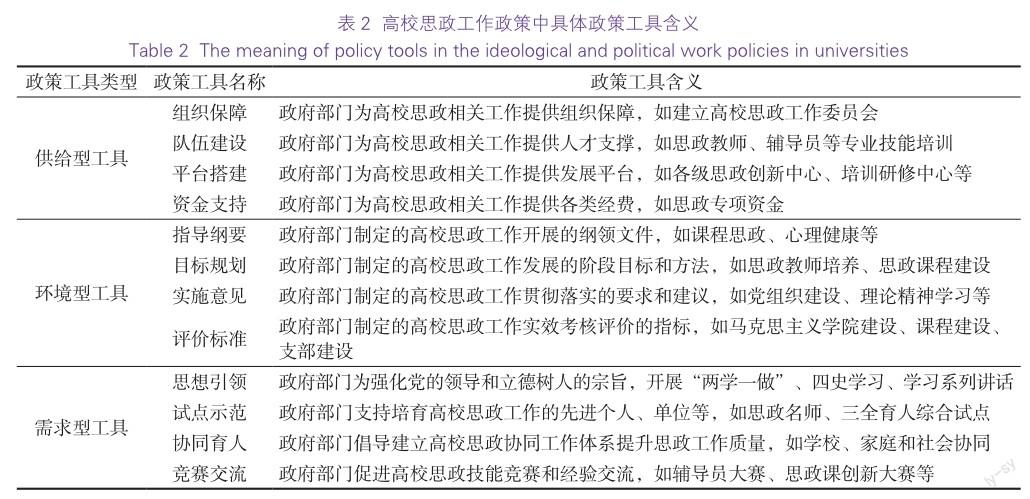

政策工具的內涵是指政策目標實現的方法和路徑。政策工具理論已被廣泛應用于各領域政策的分析和解讀,學者對政策工具類型的劃分種類較多。本文根據研究實際需要選擇了具有代表性的由羅斯威爾(Rothwell)等提出的供給型、環境型和需求型三種政策工具分類[14]。參照他們對上述三種政策工具的定義,高校思政工作政策的供給型政策工具是指政府為高校思政工作提供組織保障、隊伍建設、平臺搭建和資金支持等;環境型政策工具是指政府制定指導綱要、目標規劃、實施意見和評價標準等,保障高校思政工作平穩、有序地開展;需求型政策工具是指政府通過思想引領、試點示范、協同育人和競賽交流等舉措推動高校思政工作高質量發展,滿足高校立德樹人的需求。本文分別界定了不同類型的政策工具內涵,如表2所示。

3 研究結果

3.1 政策外部特征

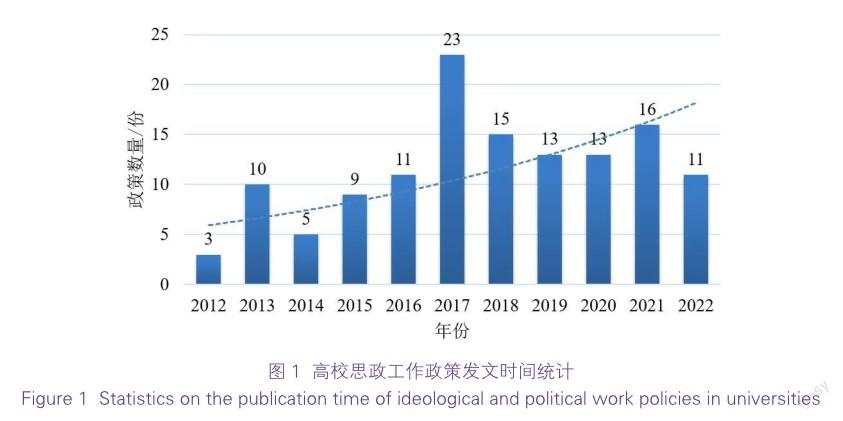

3.1.1 發文時間分析 參照學者對我國高校思政工作政策演進的階段劃分,2012年以后屬于創新發展階段。高校思政工作政策發文時間統計如圖1所示,統計分析2012—2022年期間每年發布的高校思政工作政策文件數量,整體呈波動上升趨勢,在2017年高達23份,且此后每年發文量均保持在10份及以上,由此可見國家對高校思政工作的關注度越來越高。本文在對收集的政策文件內容研讀和政策文件主題分類的基礎上,將黨的十八大以來高校思政工作政策以2016年全國高校思政工作會議召開為節點,分為創新發展萌芽期和創新發展成長期。

2012年11月至2016年12月為高校思政工作政策的創新發展萌芽期。該階段的政策主題聚焦于社會主義核心價值觀和習近平總書記講話精神等理想信念教育,高校思政理論課程建設和高校思政教師隊伍建設,以及師德師風和黨風廉政建設等,為后期高校思政工作政策的完善提供了方向。2017年1月至2022年5月為高校思政工作政策的創新發展成長期。該階段在延續前一階段的政策主題基礎上,進一步深化拓展了政策的范疇,更加注重高校思政工作的體系建立和質量評價,充分體現了“三全育人”理念的要求,如大中小思政課一體化和課程思政等。

3.1.2 發文機構分析 中共中央辦公廳、中共中央組織部、中共中央宣傳部、國務院辦公廳、教育部、共青團中央等20個機構參與制定高校思政工作相關政策文件,其中發文量超過4份的機構如表3所示。由于高校思政工作是一項系統性工程且范圍較廣,因此,為保障政策的順利執行和落實,需要多部門協同。同時,也反映了教育部、共青團中央承擔著指導高校思政工作開展的職責,是高校思政工作政策制定的核心機構。在創新發展成長期,中共中央和國務院多次牽頭發布高校思政工作政策,彰顯了新階段高校思政工作的重要性,為高校思政工作高質量內涵式發展注入了強勁動力。

3.2 政策主題特征

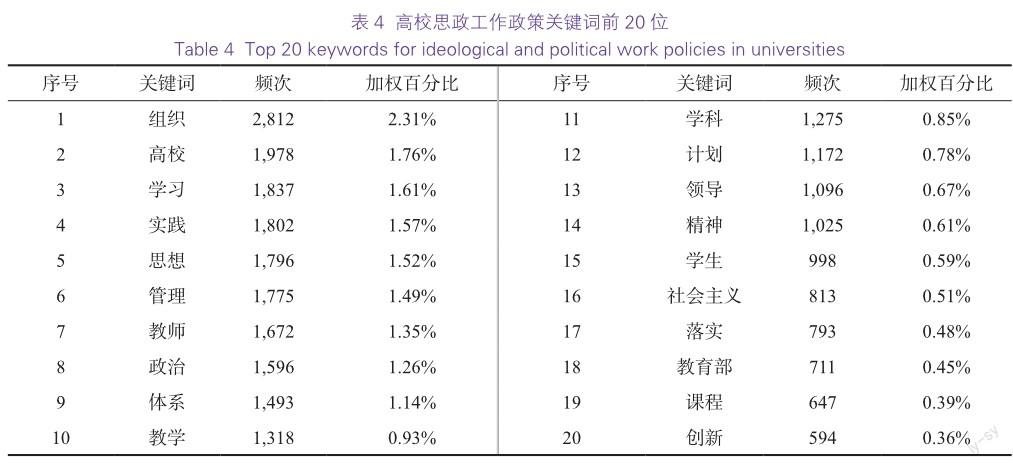

3.2.1 主題詞頻分析 詞頻統計分析是內容分析的主要功能之一,可分為統計詞語的自然頻率和相對頻率[15]。本文對政策文本的詞語進行自然頻率統計,詞語出現頻率越高則其所占比重也越大,說明該詞語在政策中的重要性越大。本文采用ROST分詞軟件對129份高校思政工作政策文件進行分詞:首先,直接導入政策文件進行分詞,統計查詢分詞結果是否符合實際要求;其次,將首次分詞結果和高校思政政策文件的詞語表述相結合,導入新建立的用戶詞典、停用詞表和同義詞表,提升分詞結果的準確性和專業性;最后,整理得到高校思政工作政策文件中的高頻關鍵詞的頻次和加權百分比排前20位,如表4所示。

表4中的關鍵詞可分為三類:第一類是高校思政工作專業名詞,包括思想、政治、精神、社會主義、課程、體系、學科;第二類是高校思政工作主題名詞,包括高校、教師、組織、學生、教育部;第三類是舉措動詞,包括學習、實踐、教學、計劃、管理、領導、落實、創新。其中,第一類專業名詞體現了高校思政工作的主要內容,如思想引領、政治素養、講話精神等;第二類主題名詞既說明了高校思政工作的個人、團體或組織等開展思政教育的各類主體范疇,也體現了各類主體在思政工作內容的重要地位,如高校思政隊伍建設、高校黨組織的領導以及高校學生的教育等;第三類舉措動詞表明了高校思政工作開展的方式多樣化,主要采取理論學習、計劃制定、強化管理等手段保障高校思政工作有序推進。

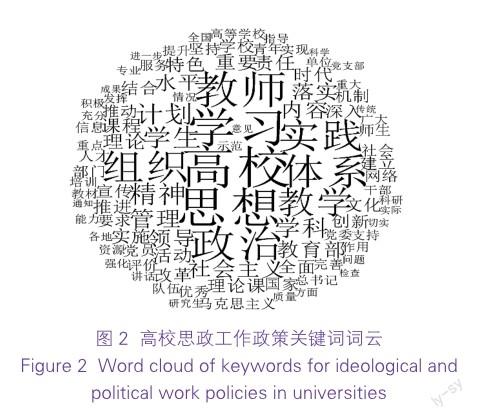

3.2.2 主題詞云分析 高頻關鍵詞體現了政策文件的重點內容,通過可視化詞云的方式呈現高校思政工作政策重點內容,如圖2所示,以此厘清高校思政工作政策八大主題。第一,強化思政理論教育。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,加強社會主義核心價值觀教育。第二,創新思政學科教學。利用新媒體技術創新思政教學方式,構建思政資源共享網絡平臺,規范教材編寫與選用,全面推進課程思政建設。第三,豐富日常思政教育。構建實踐教育、校園文化、網絡育人、心理健康的多維度育人體系。第四,提升思政管理服務水平。通過建立管理制度體系,推動群團組織建設和“一站式”學生社區建設,實現精準資助育人。第五,保障思政安全穩定。形成系統的政治安全、國家安全、校園安全的安全責任體系,加強師生安全意識教育。第六,培育思政師資隊伍。完善思政教師隊伍的評聘考核辦法,提升思政工作和黨務工作隊伍素質,大力培養青年馬克思主義后備人才。第七,健全思政評估督導機制。建立職責明確的工作落實機制,并采取過程與結果相結合的評價指標體系進行測度,對考核結果進行督導問責。第八,加強思政組織領導力度。始終堅持黨的全面領導,強化高校基層黨支部建設,構建高校、家庭和社會等主體協同育人的“大思政”格局。

3.3 政策工具分析

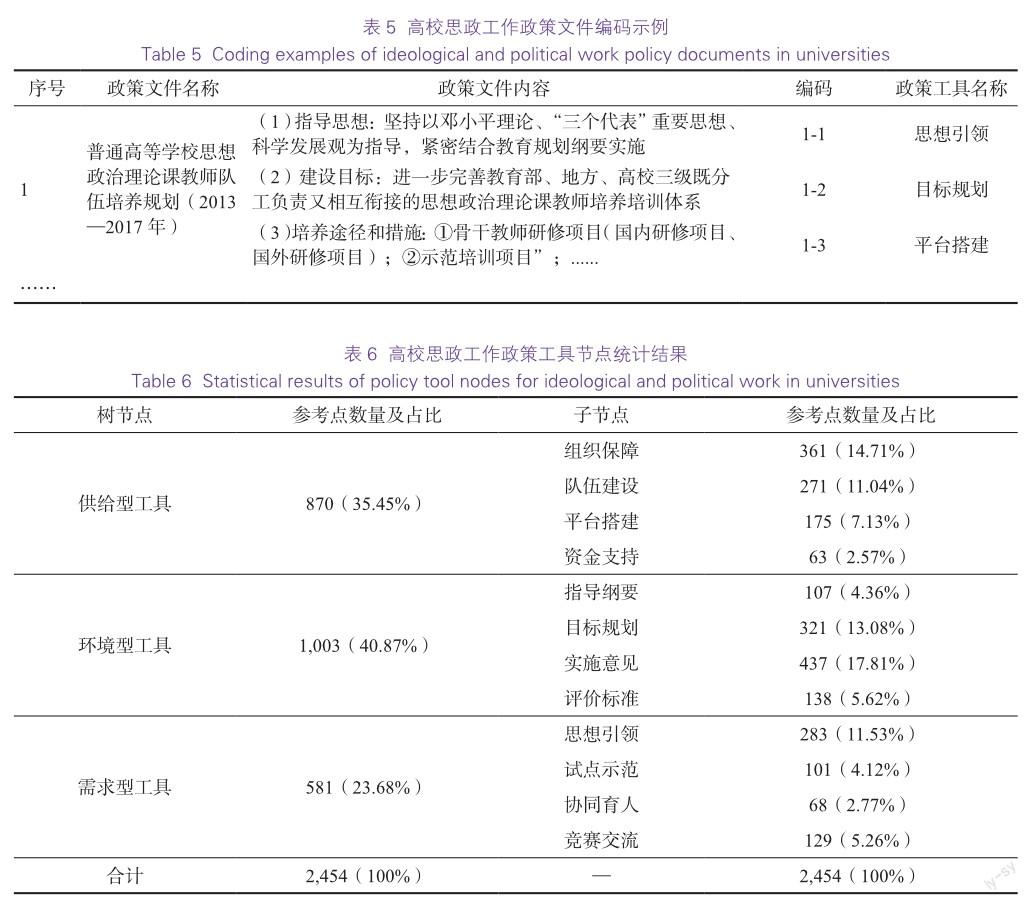

3.3.1 政策工具編碼 在對高校思政工作政策文件內容分詞的基礎上,為了掌握不同類型政策工具的分布情況,本文運用質性分析軟件Nvivo 12plus對檢索得到的129份政策文件的文本內容進行編碼、分類和量化。具體編碼過程分為三個步驟。第一步,將每份政策文件中的有效文本段落作為一個分析單元,以“政策序號-段落序號”依次編碼,并歸入軟件設置的相應參考節點,高校思政工作政策文件編碼示例如表5所示。第二步,對編碼的所有節點進行分類,確定其政策工具的屬性及名稱,形成樹節點、子節點和參考點。第三步,統計合并政策文本的樹節點、子節點和參考點的數量,計算其所占比重,為政策工具量化分析提供數據。

經過編碼統計后的高校思政工作政策工具節點統計結果如表6所示,共有12個政策工具節點,2,454個參考點。綜合來看,高校思政工作政策的政策工具類型較為豐富,包括了供給型、環境型和需求型三類政策工具。根據政策工具的參考節點數量由高到低排序:環境型政策工具有1,003個參考點,占比為40.87%,排第一名;供給型政策工具有870個參考點,占比為35.45%,排第二名;需求型政策工具有581個參考點,占比為23.68%,排第三名。

3.3.2 政策工具分布特征 供給型政策工具是高校思政工作政策實施的重點。組織保障和隊伍建設是高校思政工作政策的重要內容,占比分別為14.71%和11.04%。首先,組織保障是政策落實的關鍵所在。一是政策的制定和實施需要符合黨對高校思政工作的部署安排,做到為黨育人、為國育才;二是高校實施黨委領導下校長負責制,發揮教師和學生黨支部的基層聯系全體師生的作用,持續推進黨建帶團建,建立高校思政工作委員會。其次,隊伍建設是培育高校思政工作人才的迫切需要。一方面,從事高校思政工作的專兼職人才缺口較大,人才隊伍體系尚未形成。通過實行思政骨干在職專項博士計劃、思政理論教師專項在職博士計劃、青馬工程等培育思政工作人才,優化輔導員、思政教師的選聘與晉升制度。另一方面,全面落實《新時代高校教師職業行為十項準則》,著力提升高校教師思政素養和強化師德師風建設。此外,平臺搭建和資金支持占比分別為7.13%和2.57%,說明政府部門在高校思政工作的平臺建設和資金投入力度有待加強,其中在平臺建設方面已經取得了一定成效,如思政工作創新中心、思政工作隊伍培訓研修中心、網絡思政工作中心、思政課“手拉手”集體備課中心等。在資金方面,出臺了《高校思政工作專項資金管理暫行辦法》對預算管理、支出和決算管理、監督檢查與績效管理等提供了基本政策遵循原則,但目前思政工作的資金支持主要來源于政府劃撥的各類思政工作項目立項經費,來源渠道較為單一,經費額度有限,有待拓展資金來源和提升資助額度。

環境型政策工具是高校思政工作政策實施的抓手。政府部門傾向于采取間接影響的方式指導高校思政工作的開展。相較于其他兩類政策工具,環境型政策工具所占比重最大。首先,實施意見占比為17.81%,使用頻率最高。針對高校思政工作的重點內容,需要給出較為具體的實施方案,以指導相關工作的開展,如思政教師培育、思政課程的建設、重要理論以及講話精神的學習等。其次,目標規劃占比為13.08%,主要著眼于高校思政工作的中長期發展規劃,以保持政策執行的連續性,如思政理論教師隊伍規劃、青年發展規劃、革命文物保護規劃等。最后,評價標準和指導綱要所占比重較低,分別為5.62%和4.36%。其中,評價標準旨在規范和激勵高校思政工作質量提高,包括馬克思主義學院建設標準、思政課建設標準、黨建工作標準等;指導綱要注重高校思政工作全局或部分層面提出綱領性、原則性的要求,促進高校思政工作協同發展,如思政工作質量提升工程、學生心理健康教育、課程思政建設、愛國主義教育、團組織建設等。

需求型政策工具是高校思政工作政策完善的動力。需求型政策工具占比最低為23.68%,說明在高校思政工作政策中相關內容需要進一步增加,以此增強政策落實的實效性。首先,思想引領占比為11.53%,充分彰顯了高校思政工作鮮明的時政屬性,注重對高校師生的理想信念教育,如“兩學一做”、不忘初心·牢記使命、四史、習近平總書記重要講話精神等。其次,競賽交流占比為5.26%,以創優爭先調動各類主體參與的積極性。通過組織輔導員素質能力大賽、思政課教學創新大賽、最美大學生主題實踐活動以及先進模范進校園、思政名師大講堂等,借助新媒體網絡平臺進行宣傳,更大范圍地實現以賽促學和經驗交流。此外,試點示范和協同育人占比較低,分別為4.12%和2.77%,這是因為在2016年全國高校思政會議后才迅速增加。試點示范是高校思政工作對外交流展示的重要平臺和高校人才培養模式創新的成果,有助于發揮其在思政工作領域的標桿引領功能,如思政精品項目、三全育人綜合試點、黨建標桿、五四先進團組織、革命文物保護利用十佳案例等,但其他領域的思政試點仍需探索建設。協同育人是構建“大思政”格局的核心要義,當前提出的“十育人”體系和課程思政是良好的開端,但在高校、家庭、社會多主體協同育人的格局尚未形成,亟待完善相關政策。

4 結論與建議

4.1 主要結論

4.1.1 政策制度體系有待完善 一方面,在高校思政工作政策創新發展的兩個階段,圍繞思政人才隊伍建設、思政理論課程及教學、高校馬克思主義學院發展等多方面先后制定出臺了一系列的綱要、規劃、意見、方案、標準等文件,尤其是在2016年全國高校思政工作會議后,高校思政工作的政策文件數量穩步增長,初步形成了高校思政工作制度的基本框架體系。另一方面,高校思政工作是一項系統性工程,涉及范圍較廣,參照《高校思政工作質量提升工程實施綱要》和《關于加快構建高校思政工作體系的意見》的預期目標設置,需要強化高校思政工作的頂層設計,建立健全覆蓋高校思政工作體系的工作隊伍、工作內容、教育內容、教育途徑、教育規律等相關配套政策[9],推進科研、實踐、管理、服務等領域的制度建立,盡量減少政策缺位引發的問題,進而構建具有系統性、科學性和可持續性的高校思政工作政策制度體系。

4.1.2 政策主體協同有待增強 政策執行的實際效果與政策制度主體間的協同程度密切相關。一是高校思政工作政策的發文機構中,中共中央辦公廳、中共中央組織部、中共中央宣傳部、國務院辦公廳、教育部、共青團中央等為核心發文機構,國家發展和改革委員會、財政部、國家文物局等機構輔助參與政策制定,政策文件發布主體的行政級別越高,越具有權威性,越有利于政策的實施。二是在已發布的高校思政工作政策文件中,有51.94%的政策文件由教育部獨立發文,這體現了教育部的主要職能,但高校思政工作涉及領域廣泛,需要不同政府部門的協作參與。在政策主體協同的背景下,采取聯合發文的方式可以較好地避免政策條塊分割,重復發文或政策缺位等情況。

4.1.3 政策工具結構有待優化 政策工具的不同類型所發揮的作用各不相同,豐富多樣的政策工具是高校思政工作創新發展的保障。首先,高校思政工作政策的內容涵蓋了供給型、環境型和需求型三類政策工具,形成了以組織保障、實施意見和目標規劃等12種工具構成的政策工具體系,推動高校思政工作高質量內涵式發展。其次,高校思政工作政策的結構不均衡,環境型政策工具與需求型政策工具數量差距較大,不利于調動相關主體參與的內在積極性。此外,政策工具的內部也存在明顯差異,缺乏資金支持和協同育人等方面的內容,呈現重理論研究、輕技術運用的狀態。

4.2 政策建議

4.2.1 豐富和完善高校思政工作政策內容 第一,高校思政工作政策要因時而進,做好高校思政工作頂層設計。黨的十八大以來高校思政工作政策文件數量呈逐年增長的趨勢,主題范疇包括思政教師、思政課程、黨建工作、心理健康等諸多領域,且以通知和意見等規范性文件為主,高校思政工作系統化的頂層設計和權威性政策較少。在整合《關于加強和改進新形勢下高校思政工作的意見》《高校思政工作質量提升工程實施綱要》《關于加快構建高校思政工作體系的意見》三個比較全面的政策文件基礎上,出臺高校思政工作的法律法規,提升高校思政工作政策的權威性,為各級政府部門政策制定提供依據。在政策制定過程中,要廣泛吸納各學科領域專家的意見和建議,以增強政策的前瞻性、科學性和系統性。

第二,培育高校思政工作的人才隊伍,提升高校思政工作創新能力。高校思政工作政策中關于人才隊伍建設的文件聚焦于高校思政理論教師、輔導員、黨員、領導干部等,對其職責與要求、配備與選聘、培養與培訓、考核與評價、保障與管理等做了較為全面的規定,但缺少相應量化指標來評價隊伍建設成效。一方面,按照文件要求專職思政教師崗位的師生比不低于1:350,輔導員崗位的師生比不低于1:200,但目前這兩類教師的缺口數量較大。另一方面,隨著大數據、云計算、物聯網等信息技術的廣泛應用,以及新媒體網絡平臺的迅速發展,高校思政工作隊伍的信息素養參差不齊,給工作開展帶來了挑戰。因此,需要出臺政策支持思政工作隊伍提升信息技術能力,或者聯合其他信息技術、新聞傳播、新媒體運營的專業人才組建高校網絡思政工作隊伍,推動思政工作傳統優勢同信息技術深度融合。

4.2.2 促進高校思政工作政策制定主體協同 第一,堅持政府在高校思政工作政策制定的主導地位,充分調動相關主體參與政策制定過程。高校思政工作是一項系統性工程,其呈現主體類型多元、主題內容多樣以及環境復雜多變的特征。要全面、系統、有序地推進高校思政工作,則需要不同主體參與其中。政府必須加強高校思政工作的頂層設計,可以采取聯合出臺相關法律、法規、條例等,增強政策的統籌協調性和權威性。要減少政策內容重復或相互矛盾的情況,充分調動相關主體共同參與高校思政工作的積極性和主動性,各司其職協同配合,提升高校思政工作政策的可執行度,如中共中央、國務院、教育部、共青團中央等聯合發布高校思政工作系列政策。

第二,強化黨委在高校思政工作政策執行的領導地位,協調高校思政工作職能部門落實政策。要貫徹落實《關于新時代加強和改進思想政治工作的意見》的要求,“建立黨委統一領導、黨政齊抓共管、宣傳部門組織協調、有關部門和人民團體分工負責、全黨全社會共同參與的思想政治工作大格局”[16]。一方面,高校作為思政工作的主陣地,要明確黨委、團委、學生處、教務處、人事處、后勤等部門在思政工作中各自的職能,以及教師、科研人員、思政理論教師、輔導員、行政人員等在思政工作中承擔的角色進行分工,形成思政工作育人合力,構建協同育人的“大思政”格局[17];另一方面,政府、高校、家庭、社會、企業等要強化交流合作,通過聯合研發或購買服務的方式打造高校思政工作網絡交流宣傳平臺,建立以“三微一端”為核心的高校網絡思政新媒體矩陣,如全國高校思政工作網、中國大學生在線、易班等平臺,增強各類主體間的互動交流,增強用戶黏性以及思政工作的親和力與吸引力。

4.2.3 優化高校思政工作政策工具體系結構 第一,平衡高校思政工作三類政策工具的比例。高校思政工作所處的政治、經濟、社會和技術環境等因素的變化均會影響政策的制定,因此,呈現環境型政策工具過多、需求型政策工具偏少的結構不均衡情況,而需求型政策工具的缺乏容易導致高校思政工作創新發展的內在動力不足。不同類型的政策工具對實現高校思政工作目標作用效能大小存在差異。隨著高校思政工作所面臨的新任務和所處環境的變化:一是要提升政策工具的協調性——政策工具的類型構成不宜過于單一化,應適當降低環境型政策工具占比、協調供給型政策工具數量以及增加需求型政策工具占比,并結合不同政策工具的功能,對其進行最優組合配置;二是要增強政策工具的統籌性——要通過對高校思政工作體系的模塊化分解與系統化組合,明確高校思政工作政策對高校思政工作內容的適用性,針對不同工作內容構建基于主體、環境和資源的高校思政工作配套政策生態體系。

第二,豐富高校思政工作政策工具內部的類型。首先,在高校思政工作政策的供給型政策工具內部:要明確高校思政工作委員會的組織構建原則、組織成員、考核評價等標準;完善隊伍建設中的黨組織、高校共青團和學生會等思政工作主體的職能履行、組織架構和治理體系等方案;加快推進高校思政平臺體系建立,除省部級各類思政中心外,可延伸至地級市、學校層級的平臺,搭建思政人才培訓交流多層級平臺;加大思政專項資金投入力度,按照嚴格標準吸納符合條件的社會資金,為高校思政工作人才隊伍建設和平臺搭建提供雄厚的資金保障;急需增加平臺搭建和資金支持的相關政策工具。其次,在高校思政工作政策的環境型政策工具內部;要強化高校思政工作相關領域的指導綱要的編制,如法治素養、網絡思政、大中小思政課一體化等領域,并注重不同領域指導綱要間的內在邏輯聯系;加快高校思政工作的評價標準制定,尤其是高校思政工作各領域的質量評價標準,通過指標體系能更細化政策落實路徑;要注重發揮大數據、云計算、物聯網、區塊鏈等信息技術在質量評價過程的運用,為評價標準優化提供數據支撐,提升標準制定的科學性。最后,在高校思政工作政策的需求型政策工具內部:要增加競賽交流工具的使用,促進高校思政工作不同領域的教師、學生、企業等共同參與,圍繞思政工作的熱點、難點和重點內容等,交流工作經驗、展示專業技能和分享創新舉措等,讓思政工作與時俱進;擴展試點示范的范圍、增加試點的數量與宣傳展示等,圍繞“十育人”的思政工作體系,打造一批思政試點單位或示范項目,并支持形成可復制、可推廣模式;著力推進協同育人體系構建,以“三全育人”理念為指導,深化課程思政改革,探索學校、家庭和社會協同育人機制的建立。

5 結語

本文通過對黨的十八大以來129份高校思政工作政策的外部特征、主題特征以及政策工具分布的分析,研究發現我國高校思政工作政策體系正在逐漸形成,但是在制度體系、主體協同和工具結構等方面仍存在不足。為此,需要豐富政策的內容、增強主體協同和優化政策工具結構。然而,高校思政工作具有鮮明的時代特征,本文僅選取黨的十八大以來的部分政策文件作為研究樣本,在對其總體發展歷程和階段特征等方面有待進一步深入研究。同時,隨著大中小思政一體化建設的縱深發展,未來可擴大研究的范疇,把大、中、小學思政工作政策納入統一的研究對象之中,比較其異同,提升思政工作政策的連續性、協調性和科學性,以期助力培養政治立場堅定的新時代中國特色社會主義建設者和接班人。

參考文獻:

[1] 習近平. 習近平在全國高校思想政治工作會議上的重要講話[N]. 人民日報, 2016-12-09(001). XI J P. Xi Jinpings important speech at the National Conference on Ideological and Political Work in Colleges and Universities[N]. Peoples Daily, 2016-12-09(001).

[2] 教育部. 教育部印發高校思想政治工作質量提升工程實施綱要[N]. 人民日報, 2017-12-07(001). Ministry of Education of the Peoples Republic of China. The Ministry of Education of the Peoples Republic of China issued the implementation outline of the quality improvement project of ideological and political work in colleges and universities[N]. Peoples Daily, 2017-12-07(001).

[3] 教育部, 中共中央組織部, 中共中央宣傳部, 等. 教育部等八部門關于加快構建高校思想政治工作體系的意見[J]. 中華人民共和國教育部公報, 2020(4): 23-27.Ministry of Education of the Peoples Republic of China, the Organization Department of the Central Committee of the CPC, Publicity Department of the Communist Party of China, et al. Opinions of eight departments including the Ministry of Education of the Peoples Republic of China on accelerating the construction of an ideological and political work system in colleges and universities[J]. Bulletin of the Ministry of Education of the Peoples Republic of China, 2020(4): 23-27.

[4] 習近平. 習近平在中國人民大學考察時強調 堅持黨的領導 傳承紅色基因 扎根中國大地 走出一條建設中國特色世界一流大學新路[N]. 人民日報, 2022-04-26(001). XI J P. During visit to Renmin University of China, Xi jinping stressed the importance of adhering to the leadership of the Communist Party of China, inheriting the red gene, taking root in China, and forging a new path to build a world-class university with Chinese characteristics[N]. Peoples Daily, 2022-04-26(001).

[5] 陳洪濤, 張耀燦. 新中國成立以來高校思想政治理論課教師隊伍建設相關政策發展研究[J]. 學校黨建與思想教育, 2009(19): 12-16. CHEN H T, ZHANG Y C. Research on the development of policies related to the construction of ideological and political theory teachers in colleges and universities since the founding of new China[J]. The Party Building and Ideological Education in Schools, 2009(19): 12-16.

[6] 宋俊成, 楊連生. 改革開放以來高校思想政治教育學科政策變遷特點分析[J]. 思想理論教育導刊, 2013(8): 55-58. SONG J C, YANG L S. Analysis on the characteristics of policy changes in ideological and political education in colleges and universities since the reform and opening up[J]. Leading Journal of Ideological & Theoretical Education, 2013(8): 55-58.

[7] 李玉姣, 張潔. 高校思想政治理論課教材的嬗變軌跡:基于政策文件的視角[J]. 思想政治教育研究, 2017, 33(5): 45-48. LI Y J, ZHANG J. The evolutionary trajectory of teaching materials for ideological and political theory courses in colleges and universities: Based on the perspective of policy documents[J]. Ideological and Political Education Research, 2017, 33(5): 45-48.

[8] 朱以財, 劉志民. 改革開放以來我國高校思想政治教育政策: 文本分析與研究圖景[J]. 中國人民大學教育學刊, 2018(3): 39-56. ZHU Y C, LIU Z M. The ideological and political education policies of colleges and universities in China since the reform and opening up: Text analysis and research landscape[J]. Education Journal of Renmin University of China, 2018(3): 39-56.

[9] 馮剛. 改革開放以來高校思想政治教育政策設計與發展展望[J]. 國家教育行政學院學報, 2018(9): 28-35. FENG G. Policy design and development prospect of ideological and political education in colleges and universities since the reform and opening up[J]. Journal of the National Academy of Education Administration, 2018(9): 28-35.

[10] 時穎惠, 薛翔. 政策工具視角下我國信息安全政策研究: 基于81份政策文本的量化分析[J]. 現代情報, 2022, 42(1): 130-138. SHI Y H, XUE X. Research on information security policy in China from the perspective of policy tools: Based on quantitative analysis of 81 policy texts[J]. Journal of Modern Intelligence, 2022, 42(1): 130-138.

[11] 馮剛, 鄭永廷. 思想政治教育學科30年發展研究報告[M]. 北京: 光明日報出版社, 2014: 415. FENG G, ZHENG Y T. Research report on the development of ideological and political education in the past 30 years[M]. Beijing: Guangming Daily Publishing House, 2014: 415.

[12] 朱少強, 邱均平. 文獻計量與內容分析: 文獻群中隱含信息的挖掘[J]. 圖書情報工作, 2005, 49(6): 19-23. ZHU S Q, QIU J P. Bibliometrics and content analysis: Finding latent semantics behind documents[J]. Library and Information Service, 2005, 49(6): 19-23.

[13] 鄭文暉. 文獻計量法與內容分析法的比較研究[J]. 情報雜志, 2006, 25(5): 31-33. ZHENG W H. Comparative research on bibliometrics and content analysis[J]. Journal of Information, 2006, 25(5): 31-33.

[14] ROTHWELL R, ZEGVELD W. An assessment of government innovation policies[J]. Review of Policy Research, 1984, 3(3/4): 436-444.

[15] 張勤. 詞頻分析法在學科發展動態研究中的應用綜述[J]. 圖書情報知識, 2011(2): 95-98, 128. ZHANG Q. Review on the word frequency analysis employed to discover the development of science research in China[J]. Document, Information & Knowledge, 2011(2): 95-98, 128.

[16] 新華社. 中共中央 國務院印發《關于新時代加強和改進思想政治工作的意見》[N]. 人民日報, 2021-07-13(001). Xinhua News Agency. The CPC Central Committee and State Council issued The opinions on strengthening and improving ideological and political work in the new era[N]. Peoples Daily, 2021-07-13(001).

[17] 倪煒. 新時代高校思想政治工作體系的內在邏輯與構建[J]. 思想理論教育, 2021(3): 100-105. NI W. Internal logic and construction of ideological and political work system in colleges and universities in the new era[J]. Ideological and Theoretical Education, 2021(3): 100-105.

作者貢獻說明:

楊 杰:提出研究設計和論文框架,撰寫論文初稿;

彭 均:收集政策文本、編碼政策文本和修改論文。

Research on Ideological and Political Work Policies in Universities since the 18th CPC National Congress from the Perspective of Policy Tools—Quantitative Analysis Based on 129 Policy Texts

Yang Jie1 Peng Jun2

1 Institute of Humanities and Arts, Civil Aviation Flight University of China, Deyang 618307 2 School of Marxism, Southwest University, Chongqing 400715

Abstract: [Purpose/significance] Universities are the main positions for talent training, and ideological and political work runs through the entire process of universities talent training. The analysis of the evolution, characteristics and tools of ideological and political work policies in universities will significantly help improve the quality and efficiency, and optimize the system of ideological and political work in universities. [Method/process] With policy tools theory as the research framework, 129 copies of ideological work policy documents issued by the relevant departments between 2012 - 2022 are taken as research objects, and are coded for statistics. Comprehensively using content analysis method and quantitative analysis method, this paper analyzes the external characteristics, theme characteristics and policy tool distribution of ideological work policy. [Result/conclusion] The research results show that the ideological and political work policies of universities have problems that the institutional system need to be improved, the coordination of policy subjects needs to be strengthened, and the structure of policy tools needs to be optimized. Therefore, it is recommended to optimize from three aspects: enriching and improving the content of ideological and political work policies in universities, promoting the coordination of the main body of ideological and political work policy-making in universities, and optimizing the system structure of ideological and political work policy tools in universities, so as to promote the high-quality connotative development of ideological and political work in universities.

Keywords: ideological and political work policy in universities policy text policy tools quantitative analysis content analysis