新疆生產建設兵團第八師團場聚落景觀研究

申薇洋

新疆生產建設兵團(簡稱兵團)是黨政軍企合一的特殊組織,其所處的特殊位置、承擔的使命及特殊體制決定了兵團城鎮建設的重要性。隨著西部大開發和城鎮化進程的推進,國家“十三五”規劃中提出,要加快發展中西部地區中小城市和特色鎮[1]。

團場作為兵團發展建設的基礎,團場城鎮化是兵團城鎮化的主要著力點,而良好的聚居環境是團場建設的基礎。目前,團場景觀的開發與發展依然存在著較大的盲目性與趨同性,導致呈現出來的團場景觀喪失了兵團特色。

基于此,本文以新疆生產建設兵團第八師為例,剖析該師下轄14 個團場聚落的景觀特征,全面了解和整合景觀資源,精準保護和發展其特有的聚落景觀,從而為美麗鄉村建設及美麗團鎮發展提供更清晰的思路。

1 團場聚落景觀構成

1.1 構成背景

1.1.1 西域屯田

自從西域成為我國領土的一部分后,便由中央政府對其實行統一的管理[2]。從兩漢開始,歷代中央政府都曾組織新疆各族軍民開發屯田,至今已有兩千多年的歷史。

1.1.2 屯墾戍邊

屯墾戍邊是在西域屯田治理模式下創新發展而來。1954 年,黨中央從治國安邦和強化邊疆治理戰略角度出發,由駐疆軍團集體就地轉業,脫離國防部隊序列,組建和部署擔負屯墾戍邊使命的兵團。組織結構保持部隊建制,管理體系自上而下由“兵團—師—團—連”組成。兵團在西部邊陲荒漠戈壁艱苦創業60 多年,現下轄14 個師,團場為兵團的團級單位,現建成近200 個團場,編以數字番號[3]。

1.1.3 建城戍邊

21 世紀,現代社會已經從農業社會向工業社會轉變,曾經對兵團發展發揮重要作用的傳統屯墾戍邊模式,在兵團進一步發展的道路上顯露出一定的局限性[4]。團場大多數分布于沙漠化土地,生態環境較差,整體空間特征呈現大分散、小集中的特點,兼顧維穩戍邊的要求。通過建城戍邊的政策倡導,將人口向城鎮適當集中,更有利于節約土地,保護生態環境,充分利用基礎設施。

1.2 構成要素

1.2.1 地形

地形地貌是影響聚落景觀類型的首要因素,同時也決定了氣候、水文等環境因素。第八師團場聚落氣候干旱,地理空間位置偏僻,總體位于戈壁灘上的沖積扇平原。有些團場緊鄰沙漠,且受到沙丘的影響,形成風積地貌;個別團場靠近天山山脈,為山前傾斜平原。由此可見,團場聚落整體地勢平坦,有利于大規模開荒屯田進行農業生產。經過數十年的開墾,原本的戈壁荒漠變成了人工綠洲。

1.2.2 水系

第八師墾區河流較多,加之冰川融化水的補充,水資源比較豐富,境內有瑪納斯河與金溝河等主要河流,但分布不均勻。通過調查團場內部發現,水資源現狀形式多樣,團場作為以耕地為主的聚落,農業用水需求量大。不少團場耕作區缺少較明顯的水系,需要人工水利設施來引水。由于地表水季節性水情不平衡,有些團場通過打水井,利用地下水進行灌溉。

1.2.3 植物

第八師團場受溫帶大陸性干旱氣候的影響,加上地處戈壁沙漠區,土壤主要分為灰漠土、鹽土、風沙土和草甸土這4 類。土地鹽堿化程度高,此處生長的植物大多具有耐旱、喜鹽堿、抗寒、抗風、耐高溫及耐瘠薄等特點。團場內植物可分為喬木、灌木和草本3 類,其中具有代表性的植物有白楊、榆樹、紅柳、沙棗、芨芨草和蘆葦等。

1.3 構成格局

不同的地形地貌會直接影響團場的景觀格局,根據地理單元和團場之間的關系,可以將第八師團場聚落景觀劃分為平原型、沿沙型及山前坡地型3 種類型:

1)平原型。位于沖擊扇平原的團場,適宜聚落的發展,土地資源利用率高,聚落發展規模較大。耕地面積較大,土地規劃較規整,因此平原型團場聚落格局較為簡單,聚落多被農田包圍,由此形成了以聚落、農田為主的二級景觀格局,如圖1 所示。

圖1 二級景觀格局(來源:作者自繪)

2)山前坡地型。該類型團場分布在天山前山腳下,位于天山山前洪積扇中上部。受山體影響,聚落沿山拓展,地勢略微起伏,整體聚落布局較為分散,可用平地較少,因此耕地較少。聚落的發展空間存在一定的限制,在山坡開墾荒地,形成了山、農田、聚落的三級景觀格局。

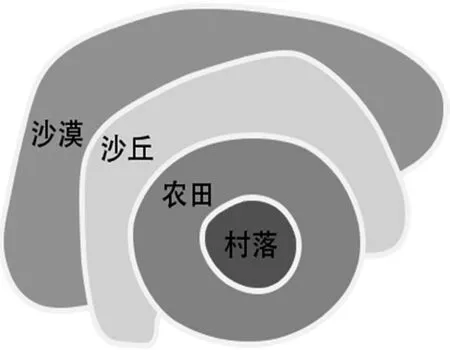

3)沿沙型。該類型團場地形較平坦,但常年受水流沖擊,頻繁改道,地形復雜。團場緊鄰沙漠,位置偏僻,耕地與沙漠接壤地帶沙丘綿延起伏,形成了封閉的盤狀洼地,土地破碎化程度高。為治理和預防沙漠環境,生態防護業較突出。該團場以沙漠為界,在農田和沙漠交接處形成了沙丘地貌,是團場景觀層次最為豐富的地區,形成了以沙漠、沙丘、農田和聚落為主的四級景觀格局,如圖2 所示。

圖2 四級景觀格局(來源:作者自繪)

2 團場聚落景觀特征分析

2.1 生態景觀

2.2.1 地貌特征

根據各團場所處地理位置,可將其地貌特征分為以下3 類:第1,山前坡地。地勢南高北低,坡度緩和,團場內部某些地方被山體分割,土地呈不規則形狀。第2,沖擊洪積平原。地勢平坦,對團場的生活區和耕作區限制較小,耕地大面積連成片。第3,風積沙漠。主要分布在沙漠邊緣,地勢較為平坦,沙漠臨界受河道的影響,地型不連續,而且鹽土分布較廣,耕地生態環境較為脆弱。

2.2.2 水系特征

根據團場和河流水系的空間位置,可以將第八師團場聚落的河流水系分為以下3 種形式:第1,引水型。該類型的水系和團場關系最為密切,應用也最為廣泛,是團場最常見的水系特征,可以通過攔水筑壩建水庫、修干渠來引水。第2,穿水型。河流穿過團場內部,為團場的主要水源,水系與團場形成穿越形態。第3,沿水型。河流水系是團場的邊界線,因受到河道的影響,該區域團場邊界布局沿著河道規劃,通常可呈現為曲線形的結構。

2.2.3 植物特征

團場聚落的植物景觀元素主要由條狀、塊狀組成,沿路主要由喬木、灌木搭配條狀景觀構成團場主要的植物景觀。團場的公共綠化主要以生態功能和美化功能為主,生態功能主要分為道路林、農田防護林和荒漠植被保護帶,樹種選擇更具有針對性,主要有楊樹、榆樹和胡楊等;美化功能主要可分為入口綠化、道路綠化、建筑綠化和公共空間綠化4 種形式,樹種選擇具有多樣性,種植方式包括列植、自然式種植、散植和空間營造等多種形式,主要有裂葉榆、垂柳及金葉榆籬等植物。

2.2 生活景觀

團場分為團部和連隊2 個部分。團部是團場的政治文化中心,在職能上與連隊不同,在級別上要高于連隊,為連隊居民提供生產生活用品[5]。連隊負責團場的農業生產,為方便生產與管理,一個連隊為一個聚居單元。這種團部和連隊分離的現狀是在客觀規律指導下,根據團場居民生活行為習慣自然形成的。

2.2.1 聚落形態

聚落的形態特征是指聚落景觀的各個要素在平面布局上呈現出來的不同形態特點[6]。

第八師團場聚落分布在戈壁平原,但由于地形地貌環境的限制,各團場聚落延展形式不同,表現出以下2 種形態特征鮮明的聚落景觀特征:

1)團塊狀團場聚落,分布在地勢平坦的寬闊地帶。聚落形態受限制較小,按團塊狀聚集,由中心向四周延展,平面形態多呈不規則多邊形。

2)條帶狀團場聚落,大多分布在沙漠或山脈邊緣地帶。沿邊分布,受地形因素限制,平面多呈條帶狀。

2.2.2 街巷布局

團場大多處于平原地區,又在屯墾戍邊的政策加持下人為規劃形成,聚落空間排布井然有序,多為整齊規則的塊形布局,因此街巷呈現出棋盤式網絡。一方面,該布局產生一種簡單質樸的秩序感,體現了團場受部隊建制的影響,同時也方便聚落擴大規模;另一方面,棋盤式網絡使聚落的功能劃分簡潔明了,結構清晰,排布規整的塊形聚落空間實用性強,便于統一規劃。

2.2.3 建筑景觀

團場建筑歷來為統一規劃設計,劃定建筑位置,規定建筑模式,因此各團場建筑風貌特征相近,形制類似。

20 世紀50 年代初,我國聘請了不少國外專家為城市建設出謀獻策,各個城市的政府辦公大樓和重要企業辦公樓都受國外建筑風格的影響[7]。在此背景下,團場的團機關、連隊辦公室、大禮堂以及學校等公共建筑也均采用了國外的建筑形式。團場建筑根據功能可以分為公共建筑和住宅建筑兩類。

團部公共建筑多為20 世紀80 年代或90 年代建造的樓房,一直沿用至今,以磚混結構與多層高樓為主,裝飾較為簡潔。建筑線條以直線為主,采用“三段式”構圖原則,整體平面集中式對稱布局。連隊公共建筑以平房為主,整體對稱,采用“三段式”構圖,磚石砌墻,裝飾線條和明柱較多,造型精致。整體顏色以黃、白為主,房頂四面坡,門梁上方有一顆五角星做裝飾。

團部住宅建筑建成時間比較晚,整體為現代住宅小區,以4 ~5 層樓房居多。建筑風貌地域性特色較弱,以現代風格為主。布局規整,以小區做區域劃分,條理分明,具有小城鎮風貌。連隊住宅建筑歷史發展較長,現以磚木和磚混結構為主,多數由平房和院落組成,為院落式住宅。住宅多為一字型連排建筑,從中間建圍墻對稱分成2 戶,形式規整。整體布局方式為矩形組塊式分布,每個連隊為一個單位,集中聚居。

2.2.4 人文景觀

石河子墾區由王震將軍率領解放軍在此屯墾戍邊建成,歷經幾十年的建設與發展,留下了獨特的精神文化和物質文化資源。根據調研,以屯墾戍邊歷史為主導的兵團軍墾文化,直接影響著人們的信仰與生活。各團場有的保留歷史遺跡,有的通過人工構筑物的形式進行文化保護,并且將其發展為特色人文景觀,有的則通過主題雕塑和歷史紀念墻等進行文化傳承和宣傳,如121 團古炮臺遺址、152團軍墾第一連等。

2.3 生產景觀

團場聚落是在屯墾戍邊、開荒墾田的背景下形成的。農業生產是團場的主要經濟產業,因此形成了以農業為主的生產景觀。農田受自然因素、經濟社會發展和政策因素的影響,呈現出一定屯墾特征。

2.3.1 農田類型

早期在國外專家的指導下,對地形平緩的連隊進行了條田規劃。對于大規模的耕地,條田布局便于耕作、管理和輪作換茬,以提高土壤肥力,形成一定規模,便于產業集中。根據條田分布的地理位置,可將耕地農田分為平地條田和沙丘條田。

團場以平地條田為主,一般為形狀整齊的農田。每塊條田均為規則長方形,長800~1000 m,寬150~200 m,面積86667 ~200000 m2。在此基礎上對條田進行區塊劃分將地塊合并連成片,形成整齊連片且大面積的條田,道路四方通暢。條田中間夾著農渠,地下水位高的條田有排水渠,水利設施配套合理。由于受戈壁灘常年風沙的氣候條件影響,在條田兩旁布置植林帶,防風固沙,農田條形形態完整且具有規律性。

沙丘條田是與沙漠接壤的耕地,基本形態受地形影響,無特定形狀,因地制宜,因此邊緣線不規則。耕地之間被沙丘阻隔,土地具有不連續性,破碎程度高,各條田面積不大。耕地四周均有防護林帶,以降低沙塵影響。

2.3.2 農田景觀形態

耕地空間布局是在可開發耕地區位和面積基礎上,根據人口數量劃分一定區域范圍進行耕作和管理而成。每個團場大致以居住區為中心,耕地向四周延展,因此團場的農田景觀形態為圍合式,連隊居住區聚集程度較高,四周被耕地包圍。

3 結語

通過分析第八師團場聚落景觀特征得出如下結論:在生態景觀層面,景觀具有脆弱性;在生活景觀層面,空間結構和布局具有秩序性;在生產景觀層面,農業景觀具有整體性。

團場是在特定自然環境和文化中形成的地方性聚落。本文以第八師為例,通過景觀構成和特征分析2 個方面,深入分析團場聚落景觀,歸納總結團場聚落景觀特征,以便更好了解團場聚落的發展現狀,尋求可持續發展的方法和模式,對于團場的城鎮化建設和全面建設小康社會具有十分重要的意義。對于團場而言,發展路徑是核心,特色塑造是手段,明確發展定位,針對性解決特色發展問題是有待深入研究的課題。