網絡時代的“社會式互動”行為

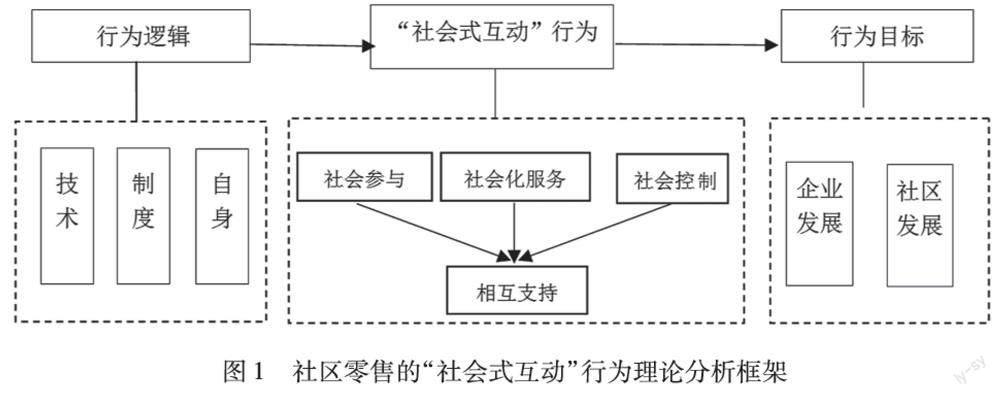

摘 要: 基于社會行為理論,聚焦于典型案例分析,構建“社會行為-行為邏輯-行為目標”的理論分析框架,并應用該分析框架探究了由社會參與、社會化服務、社會控制和相互支持等要素共同構成的社區零售中出現的“社會式互動”行為。研究發現,“社會式互動”行為能夠挖掘社區零售的核心價值,增加零售機構與所在社區利益相關者之間的相互溝通與理解,進而形成企業發展優勢;強調社區共享的意義,是社區零售承載社區發展的有效途徑。分析表明,“社會式互動”行為模式的應用可以有效突破零售商與社區居民的關系邊界,但仍需要依靠互聯網技術的支撐和地方政府及其他利益群體的參與和支持,才能真正實現社區零售的轉型發展。

關鍵詞: 社會式互動;社區零售;分析框架;互聯網技術

中圖分類號: ?C912.68 ???文獻標識碼: A ???文章編號:

1672-1101(2023)03-0037-08

The ??Social Interaction Behavior in the Internet Era

——A Sociological Study on the Transformation and Development of Community Retailing in China

LV ?Qiuying

(School of Business,Fuyang Normal University,Fuyang,Anhui ?200237,China)

Abstract: ??Based on social behavior theory,the theoretical analysis framework of “social behavior-behavior logic-behavior goal” ?is constructed by focusing on typical case studies,and the analysis framework is applied to explore the “social interaction” in community retailing,which is composed of social participation,socialized service,social control and mutual support.The study finds ?that the “social interaction” behavior can explore the core value of community retailing,increase mutual communication and understanding between retail organizations and their community stakeholders,and create business development advantages; it emphasizes the significance of community sharing and is an effective way for community retailing to carry community development.The analysis shows that the application of the “social interaction” behavior model can effectively break through the boundary of the relationship between retailers and community residents,but it still needs the support of internet technology and the participation and support of local governments and other interest groups to truly realize the transformation and development of community retailing.

Key words: social interaction; community retailing; analytical framework; Internet technology

自2008年中國網絡零售企業呈現爆發式增長以來,2009年至2013年這5年,中國網絡零售市場的交易規模呈連續增長的趨勢。2013年12月,中國網絡零售市場的交易規模約18 500億元,同比增長41.2% 根據2009年至2018年《中國統計年鑒》數據進行整理。 ,而傳統零售業態的銷售業績則在逐年下降。隨著互聯網技術的普及,傳統社區零售受到電商企業的巨大沖擊,急需尋找轉型出路。而面對競爭加劇的存量市場,2014年中國網絡零售銷售額的增速為49.7%,2015年降為33.3%,2016年降到26.2% 同上。 ,增速明顯放緩。這說明電商企業的紅利正在消失、業績明顯下滑,尋求解決方法是當務之急。2019年年底,新冠肺炎疫情的突然暴發讓中國社區零售的市場需求激增,除了傳統社區零售企業獲得新的發展機遇之外,互聯網零售巨頭也紛紛下場組建社區團購,搶奪市場份額。于是,以線上線下融合為特征的社區零售業態成為傳統零售和網絡零售轉型發展的主流方向[1]。

在這場社區零售市場流量的爭奪戰中,顧客的“消費體驗”作為有效的競爭方式被頻頻提及。目前,學術界已有大量關于購物體驗方面的研究。有研究者通過分析消費者購物動機、顧客滿意度等數據發現,為消費者提供娛樂和享受的環境是零售企業關鍵的競爭工具[2];享樂型消費者可以從娛樂設施中獲益,如音樂、活動、茶點設施和游戲區[3],因此當娛樂設施與整體氛圍和顧客愉悅感相匹配時,購物行為就會增加[4-5]。此外,也有研究者認為,現代零售環境應該在樂趣、幻想、情緒及情感方面增強享樂性購物體驗[6]。概括來說,“體驗式消費”注重消費者在空間設計、業態組合等方面的體驗與感受,結合數字化的硬件條件,能夠實現服務、體驗、品質與效率之間的自由切換[7]。

雖然“體驗式消費”研究建立在翔實的經驗研究基礎上,對社區零售的轉型發展具有積極的參考和借鑒作用,但該模式無法解決市場中出現的問題,比如電商企業巨頭為搶奪流量采取直接補貼的方式,有些平臺甚至出現嚴重低價現象,讓本就缺少享樂體驗和感受的社區團購更加忽略顧客的服務體驗。因此,將“體驗式消費”理論作為社區零售創新轉型的研究路徑是狹隘的,亟待學界突破以享樂和感受為中心的“體驗式消費”模式的認識。

此外,社區零售與其它零售業態最主要的區別在于目標客群的不同,社區零售是以社區居民為服務對象的屬地型零售商業,地域屬性決定了其目標客群的穩定性,社區零售商與消費者之間的社會互動過程會表現得更加豐富與復雜。這種“社會式互動”行為與“體驗式消費”模式雖然都是以消費者為中心,但“社會式互動”不僅展現了“體驗式消費”不曾關注的行為模式,而且蘊含著對零售社會功能的需求。如果說汽車工業時代弱化了店鋪的社會功能,互聯網技術的出現則進一步取代了零售企業的社會功能。不過在疫情發生后的環境中,我們能夠觀察到社區零售中一些有關社會功能的經驗現象:做好對社區居民的信息登記、體溫測量、行為提示以及無接觸配送服務等[8]。這是既有的“體驗式消費”尚未涉及的領域。為此,本文以社區零售的“社會式互動”為切入點,運用社會學研究中的相關理論,以一家典型社區零售企業為研究對象,試圖剖析該社區零售發展過程中各種行為表現和理論邏輯,并分析其行為要素,以期從典型案例中發現零售社區發展的關鍵因素,解析其轉型路徑,以便為企業政策制定者及執行者提供切合實際的理論支持和實踐檢驗,為社區零售的進一步發展提供參考。

一、“社會式互動”行為:一個社會學的分析框架

哈貝馬斯將社會行為劃分為策略(目的)、規范、戲劇和交往等4種類別[9],其中策略(目的)行為模式被認為具有功利主義色彩,其著眼點在于對功效期待的最大化;規范行為指群體成員的行為具有共同的價值取向,核心意義在于滿足一種普遍的行為期待,它只有規范意義,缺少認知價值;戲劇行為強調參與者在對方面前表現經過修飾后的自己,至今還沒有發展成一種具有普遍意義的理論命題;交往行為則通過行為主體之間的互動建立起人際關系,并分別存在于客觀世界、社會世界及個體主觀世界之間,其溝通過程具有真誠性、真實性和正確性[9]。

如果將社區零售采取的產品經營、增設的體驗項目、與網絡零售企業的合作等行為歸納到哈貝馬斯定義的“策略型行為”之中,這種以利益為目標和協調機制的行為模式,則容易落入預先確定的狹隘經濟概念中,從而導致零售機構與居民、社區等各主體之間形成片面、單一的利益關系。在這種背景下,社區零售商及相關利益者只會關注自己的行為效果,在符合利益原則下才會相互協作[9],所以客觀的行為效果自然無法確定。而且從行業性質與特點出發,社區零售行為關系的對象不僅包括客觀的經濟世界、社會生活世界,還有各利益相關者的主觀世界,即社區零售與相對固定的社區居民之間的社會性往來,因此單一的“策略行為”不利于零售機構與所在社區利益相關者之間相互理解,進而失去社區共享的意義。相較于哈貝馬斯定義的“策略型行為”,“社會式互動”的行為內涵與他提出的“交往型行為”特征吻合,二者都是以溝通為取向,建立起社區零售與經濟世界、社會生活世界和主觀世界之間的3種關聯,將社區各利益主體納入到共享的理解與意義之中,表現出真誠、正確、本真的特點,因此這種行為模式具有普遍有效性[9]。

實體零售誕生之初,其經濟功能與社會功能并存。工業發展時期帶來的城市化與都市化使得人們之間的關系日趨冷漠、活動節奏加快、競爭壓力倍增。在這種背景下,實體零售的社會功能開始弱化,依靠商品的聚集帶動人的聚集,主要發揮其經濟功能。與此同時,在互聯網時代,傳統實體零售被線上零售取代,喪失了部分經濟功能的傳統零售無從發揮社會功能,意味著傳統零售將喪失基本價值。隨著實體零售社會化行為的出現,人們對其社會功能的需求將越發迫切。尤其是社區零售業態,更加凸顯地域嵌入的優勢,增加了零售機會。可見,“社會式互動”行為模式符合哈貝馬斯定義的“交往型行為”特征,能夠作為社區零售轉型發展的選擇路徑。

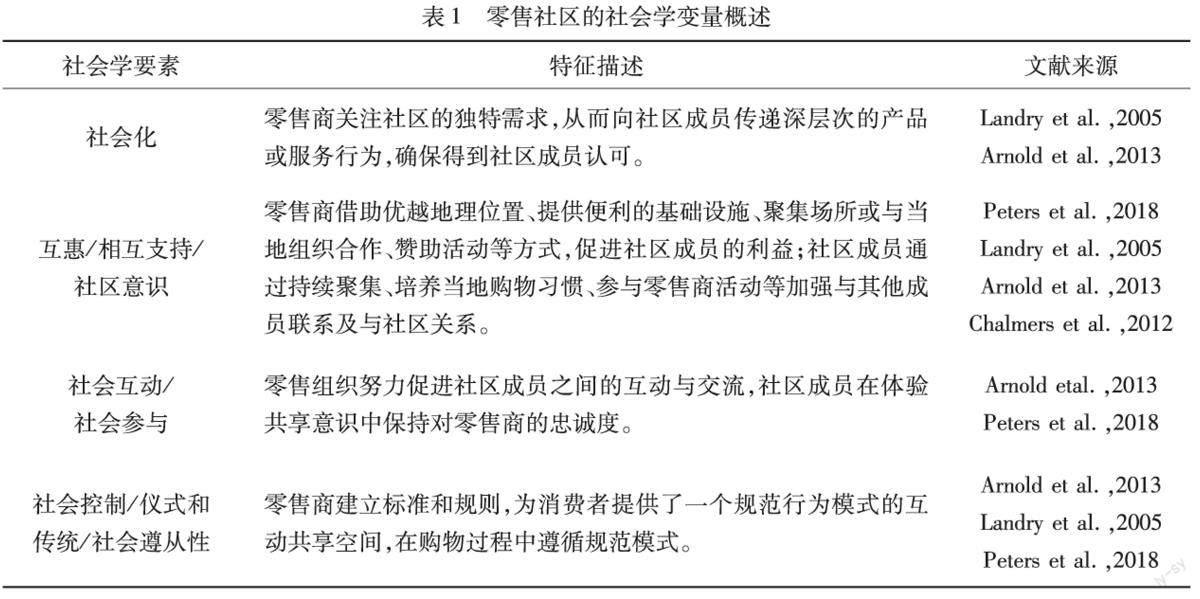

目前,社會學領域已有的社區零售研究極其有限,因此可供參考的成果不多,而既有研究對社區零售的討論主要集中在零售社區意識的培育、執行社區功能等方面。比如,Landry等人從零售商的關系嵌入影響消費者惠顧行為的角度出發,探究如何幫助零售商培育社區感覺,進而影響消費者的最終惠顧這一問題[10]。Chalmers等人提出用社區意識阻止零售商機會外流,認為零售商的社區意識可從為消費者提供生活必需品、與當地居民建立承諾、信任關系以及實現社區財政目標中培養;社區意識與零售機會互為聯系、相互促進,可有效防止零售機會流失[11]。Arnold等人則研究了零售企業執行社區功能的程度大小與消費者的忠誠度和支付意愿之間的關系,發現部分社區功能的表現會對目標客戶群的行為和態度產生積極影響[12]。不僅如此,Peters等人將零售社區與品牌社區、虛擬社區進行比較,旨在確定由社區意識、道德責任、共同意識、儀式和傳統、社會互動等形成的社區標識是否存在于零售社區中[13]。既有研究表明,零售社區的研究路徑主要是先基于社會學理論,提出零售企業培育社區意識或執行當地社區功能的社會學變量要素,之后再測量零售行為影響消費行為的程度與類別(見表1)。

筆者認為,以上研究成果建立在對發達國家經驗研究基礎之上,而由于國家之間的經濟水平、政治制度、文化環境等因素的不同,所以文獻中的零售社區變量分析與經驗描述并不適用于中國社會情境。另外,既有研究不僅忽略了互聯網技術對零售商培育社區意識或執行社區功能行為的影響,也沒有對社區零售行為的內在邏輯與機制進行深入分析。對此,本文在借鑒既有零售文獻中有關社會學變量研究的同時,結合中國社區零售實際,構建了如圖1所示的“社會行為-行為邏輯-行為目標”分析框架,進行特征剖析,探究其內在邏輯與有效性,從而為中國社區零售的創新轉型提供多渠道理論路徑。

二、研究設計

(一)研究方法

本文采用個案研究方法,以期對中國社區零售的社會式互動行為實踐進行深入研究。個案研究方法雖然難以像大樣本研究那樣具有普適性,但它能夠深化對具體研究問題的本質認識,有助于創建新理論,更具實效性,特別是當我們試圖從一個全新視角切入問題時,個案研究方法尤其有用。除此之外,本文也使用了半結構訪談和參與觀察的方法。半結構訪談法主要圍繞幾個主題,按照粗略的訪談大綱與企業工作人員、社區管理人員和社區居民進行非正式訪談,期間根據訪談實際情況對問題進行調整。參與觀察是指融入企業內部的管理與活動,比如陪同社區管理者檢查企業的防疫設施、參與一些非正式場合的交流活動等。通過訪談和參與式觀察,筆者深入了解了社區零售行為的內在邏輯與機制。

(二)案例選擇

本文選擇A省F市一家區域型傳統連鎖商業超市(以下簡稱H公司)作為案例研究的樣本。H公司成立于1996年,經營總面積近10萬平方米,有6萬余平方米的物流配送中心。選擇H公司的原因主要有以下幾點:第一,H公司具有一定的規模和影響力,并且經營業績良好,已連續20年蟬聯中國連鎖零售百強企業。第二,H公司有著豐富的社區零售經驗。H公司在F市區共有68家社區直營超市門店,也是F市門店數量最多的零售企業,全市一共87個社區,覆蓋率達到80%以上。第三,H公司的發展歷程經過體驗式消費、互聯網技術等幾次轉型升級的跨越,取得了較好的成績,是探討社區零售轉型路徑的良好樣本。比如,2017年至2019年,H公司升級改造各社區零售門店,為顧客提供了舒適的購物環境、清晰的購物動線、更新更全的商品,讓本地社區居民有機會享受更好的購物體驗。

(三)數據來源

本文的數據收集主要以半結構式訪談和實地觀察的方式獲得,具體包括:(1)對H公司所屬門店經理9人、銷售人員7人的訪談;(2)對F市商務局科室3名工作人員和5名社區基層管理人員的訪談;(3)對F市社區8名居民的訪談;(4)從H公司直接獲得的相關工作制度、內部文件資料等;(5)對H公司的媒體報道等公開數據。

三、案例分析與討論

筆者通過持續調研,深入思考互聯時代社區零售行為模式的特點,以及行為背后蘊藏的發展機會,發現H公司在歷經體驗式消費和互聯網技術升級之后,又發展出新的行為模式。

(一)“社會式互動”行為

1.社會參與。

社會參與是指社區居民通過活動、興趣、聚會等方式參與到社區零售的實體空間中。對于實體零售而言,社會參與的行為設計一直存在。如,早期的零售形態“集市”被形容為“處于人際關系的中心,是人們會面、商量、罵街甚至打架的場所”,店鋪“既可購物,又可聊天,像是小型戲院”[14]。雜貨店、咖啡店等小零售機構也被定義為除工作與家庭之外的“第三場所”,它們是非正式的公共聚會場所,是最方便服務社區的地方,具有包容性和地方性,人們來去自如,不需要劃分階級與等級[15-16]。因此,實體零售為社區提供的價值不僅體現在產品分類和交換經濟上,還可以通過為團體的聚集提供一個“場所”來體現[17]。以H公司為例,該公司旗下的多家社區零售門店為顧客提供座位和小型電視區域,在那里顧客們可以閑聊與分享,體現了H公司會特別考慮居民社會參與的物理設計。與此同時,社區的地域性與居民光顧的重復率決定著社區零售促進居民之間互動與交流的容易程度。H公司被調研的兩家超市經常通過組織節日活動或者課程培訓將擁有共同興趣的居民聚集在一起,其中一家連鎖超市的店長表示:

“我們這家超市附近有五六個住宅小區,社區辦公場所就在小區中間的位置。我們已聯合社會工作人員組織了兩次活動,一次是春節送對聯活動,一次是端午節包棕子比賽。在活動過程中,我們邀請小區居民掃碼加入超市的線上聯系平臺,或者請他們填寫關于產品或服務的相關意見,還會推薦我們的促銷產品等等。”

在此過程中,社區零售向社區居民尋求關于產品或服務購買的意見,不僅降低了零售企業的社會風險,同時持續的聚集與參與也會促進零售機會的增加。

另外,互聯網技術帶來的零售業數字化建設并不影響居民的社會參與。社區零售商能夠借助線上平臺吸引喜愛網購的居民,甚至將服務延伸到所屬社區之外。以筆者調研的H公司某社區連鎖超市為例,該超市創建了社區微信群,主要在群內發布商品信息和為顧客配送貨物。顧客可以通過兩種途徑加入超市的微信群:一是超市內張貼社區微信群的二維碼,由店員向到店顧客推薦;二是通過店員及顧客的社會關系入群。一般而言,社區超市因地域優勢基本會面向所在的社區居民,但由于互聯網平臺的延展,其銷售會擴大到本社區之外的區域。根據訪談情況,筆者發現社區超市所創建的線上交流平臺會將社區零售延伸至工作人員所居住的社區,這是為了方便工作人員配送貨物以及降低配送成本。

2.社會化服務。

由于地理位置的優勢,社區零售擁有穩定的客戶群體。如果與居民的互動關系只停留在地理因素層面,社區零售商就無法被真正視為當地成員。但在零售環境中,零售商可以關注到被服務社區居民的獨特需求,通過提供的商品或服務將社區主要知識、價值觀與行為模式傳遞給社區居民[10],社區居民也能從社會化服務中“看到自己”[18]。因此,社會化服務行為至少包含兩層含義:提供本地生產的產品或滿足居民個性化的服務需求;傳遞或塑造具有本地文化與價值觀念的社區意識。由此可見,社區零售在建立服務關系方面比其他零售業態更具自然優勢,能夠提供更加個性化的服務。例如,H公司被調研的16家社區連鎖超市都會為年輕客群提供分化包裝的商品,以便節省他們的時間,其中一家社區超市還為附近居民儲備他們最喜歡的商品。疫情期間,H公司的連鎖超市會通過張貼標語、口頭引導等方式,幫助顧客緩解恐慌心理,并引導顧客理性購物;每家社區超市會利用社區微信群為附近居民提供免費配送的服務。此外,在疫情封控時期,H公司旗下的一家超市門店負責人對門店尋求用工合作的基本情況作出了如下介紹:

“在去年疫情封控的兩個多月里,超市的任務很重,既要定時為場所消毒、登記顧客信息等,又得維持超市經營秩序,做好商品的供應工作,還要為全封閉的小區進行無接觸的貨物配送。超市的人手非常緊張,于是我就想到,H公司旗下也有一些餐飲店,這些店面已經暫時關閉,工作人員都閑在家里,也沒有收入來源,不如臨時招他們來超市幫忙。我把想法和總公司匯報,得到他們的支持,第二天就調過來5個員工幫忙。當然薪資條件是事先談好的,經過雙方認可的。一些非常忙的門店也使用了這個方法,這是一舉幾得的事情。”

如上所述,社區零售商們尋求用工合作,會臨時招聘待業的餐飲店職員到超市從事登記信息、配送商品等工作,這既解決了用工難題,又主動承擔了社會責任。說明社區零售的社會化服務能夠讓社區居民產生零售商支持社區及自身價值的建立與傳遞的認知[12]。

3.社會控制。在經濟交易中,個人會受到其所嵌入網絡、群體和社區的規范、價值觀與期望的影響[18],這種影響實際上是社會控制的過程[12]。零售環境中的社會控制指的是社區零售建立起正式或非正式的標準與規則,影響或制約著社區居民的行為模式,確保其在共享零售空間互動時的規范性行為結構[12]。需要注意的是,零售的社會控制功能具有兩面性。從積極方面來看,社區零售商對居民的行為和價值觀念進行引導,鼓勵居民遵從社會規范,這樣的現象可以在H公司的多家連鎖超市觀察到。比如,滾動播放有關弘揚社會主義價值觀的宣傳口號,在零售店內張貼類似“禁止吸煙、請使用環保購物袋”等提示標語,或由店內工作人員溫馨提醒“請排隊付款、請規范使用公共推車”等方式,都有助于居民形成良好的公共道德意識和正確的價值觀念。從消極方面來看,社會控制會影響居民的零售忠誠度和購買意愿[12],正如H公司的一位工作人員介紹:

“有時候我們告訴顧客不能做什么,是出于對超市利益的考慮,像一些顧客在購買蔬菜時會把不想要的部分擇掉,這樣在稱重的時候就會便宜不少。不過我們對類似的情況會睜只眼閉只眼,只要別太過份,不然顧客對我們有意見,就不愿意來我們超市購物了……但是在疫情期間,我們按照政府的要求要檢查進店的顧客是否佩戴口罩,會有不合作的顧客,比如一些年紀比較大的人,不愿意戴口罩,在店門口吵罵,他們再不理解,我們也不能放行,因為這關系到大家的利益問題了。”

可以看到,消費者更愿意自己決定購物的行為方式[18]。這說明零售企業的社會控制功能會與消費者的支付意愿呈負相關。

4.相互支持。

在零售層面,相互支持取決于居民希望回報那些能與社區共享利益的零售商們。這里存在兩個假設:其一,零售商愿意對所屬社區及居民進行投資,這種投資可以采取先進的經濟形式,也可以通過對社區價值的關注和參與等時間、情感上的投資來完成;其二,比起其他沒有類似投資行為的本地零售商,居民更愿意為利益共享的零售商的商品去支付更高的價格[12]。H公司被調研的連鎖超市中,有6家門店對所在社區采取了不同的投資方式。某社區居民在訪談中說道:

“我們和小區樓下的H超市工作人員都非常熟悉,他們免費幫大家代收快遞物品,或者我們臨時放個東西請超市看管一下,他們都很熱情,所以我們都愿意去H超市買東西。”

這家社區辦公室的工作人員也表示,“一位老人的子女從H超市的線上平臺購物后,超市工作人員幫忙送到老人家里,并告知其子女老人的居住和健康情況。這就說明超市把自己當作社區中的一分子,而不是總想著賺錢,大家都對H超市評價很高”。

社區零售致力于實施諸如此類的投資行為。作為回饋,居民選擇常常光顧并購買產品或服務。因此,相互支持有助于創造信息交換并實現互惠 [19-20]。反之,社會參與、社會化服務及社會控制等行為也會增加社區零售與居民之間的相互支持,讓社區居民對提供的產品和服務賦予更高的價值[18],促使社區零售商更加積極主動地與社區建立一種共享的情感聯系[21],從而為強化社區意識奠定基礎。

(二)“社會式互動”行為的內在邏輯

由于“社會式互動”行為模式的特征與內容是從社區零售的實踐中總結而來的,所以必然會受到技術、制度等環境背景的影響。因此,“社會式互動”行為的出現來自于社區零售對于零售環境與自身發展雙重邏輯的綜合考量。

1.環境適應邏輯。

首先,信息技術進步已成為推動傳統零售轉型升級最重要的力量[22]。隨著互聯網、移動互聯、“互聯網+”等信息技術的發展,各種創新的零售模式層出不窮,但是不管何種模式,零售行為都需要借助互聯網技術實現轉變[23]。2000年初,電子商務企業的出現打破了零售業態的時空界限,給傳統零售帶來了沉重打擊;2016年,“新零售”概念的出現促使傳統零售紛紛試水線上營銷模式。隨著線上流量紅利逐漸消減,電商企業則開始轉向線下“體驗式消費”的銷售模式。在“社會式互動”行為的重塑過程中,人們通常會陷入“‘社會式互動行為策略可以避開互聯網技術”的誤區,認為既然“社會式互動”強調來自社會情境的溝通與交流行為,就不需要再考慮互聯網技術的投入與運用。但是實際上,“社會式互動”行為依然離不開互聯網技術的支持。社會參與不能只局限于實體內的空間,因為保持線上社交媒體的活躍度能夠實現人際交往與社區參與在現實時空和虛擬時空中的無縫對接。而社會化服務和社會控制一旦借助信息技術手段,不僅更加快速便捷,還可以輻射更多的顧客群體。因此,互聯網技術是“社會式互動”行為發展的關鍵要素。

其次,基于法律、文化、社會期待和觀念等制度環境形成的強大約束力量。一方面,地方政府在推進社區治理建設的過程中,解決居民在商業、娛樂等方面的服務需求是其中一個非常重要的板塊,除了要求社區零售發揮主體作用、參與到社區治理中來,地方政府也期望企業承擔更廣范圍的社會責任。這是因為企業社區參與是社會治理的重要主體,是企業實現可持續發展的內在要求[22];社區零售承載著社區的經濟功能與社會化功能,體現了當地居民的消費能力、習慣等經濟特征,同時作為屬地居民生活的中心以及與社區各利益相關方緊密聯系的平臺,它有責任兼顧社區發展中各關聯方的利益訴求[23]。另一方面,中國社會正經歷著從“倫理統治構成的社會秩序”向“市場經濟與信息技術形成的個體化社會”的轉變。 社會秩序的變遷預示著人際關系、文化價值觀等方面的重塑,以及個體化特征鮮明的消費者群體要求零售行業洞察其需求變化并形成快速反應。此外,自疫情發生以來,每個人的生活方式以及看待世界的方式都出現了變化,后疫情時代對群體生活的重塑也在推動著社區零售“社會式互動”行為的發生。

2.自身發展邏輯。社區傳統零售由于地域、連鎖資源等因素擁有一些固有優勢,其經營重點一直集中在商品銷售方面。當受到電商企業的猛烈沖擊時,社區傳統零售雖然采取了一些轉型策略,例如裝修或增設體驗門店、與線上銷售平臺合作等,但由于激烈的同質化競爭以及資金等因素限制,轉型效果并不理想。這意味著其地域優勢在網絡時代無法得到發揮,反而成為發展的限制。同樣,互聯網巨頭企業下場組建的社區團購也是頻頻出現問題,如供貨商“斷供”、陷入壟斷嫌疑、燒錢大戰愈演愈烈等等。因此基于自身發展的需要,社區零售必須扭轉不利局面,利用互聯網技術正向發揮地域嵌入性作用才是創新轉型的重心[24]。

四、結論與啟示

本文聚焦網絡時代社區零售的社會化行為現象,發現社區零售的實體空間與線上社群促進了居民之間的互動與交流,并通過提供特別的產品與服務傳遞給居民一種社區歸屬感。同時,社區零售企業按照社會的意愿與利益訴求,對居民觀念及行為進行規范引導,不僅強化了其與當地小區、社區管理部門以及居民等主體之間的橫向聯系,也加強了相互支持的力度,由此形塑了社區零售獨特的“社會式互動”行為模式。在深刻理解“社會式互動”行為核心價值的基礎上,可以發現,只有社區零售的創新行為才能擺脫簡單的互相模仿,真正形成發展優勢,構建起應對未來環境變化的常態行為機制。除此之外,“社會式互動”行為還強調社區共享的意義,是社區零售承載社區發展的有效途徑。因此,以社會參與、社會化服務、社會控制與相互支持等內容展開的“社會式互動”行為將成為零售機構參與社區發展的中堅力量。

與此同時,網絡時代的社區零售需要更加積極的思考與改變,以建立全方位的社區溝通與共享行為模式為轉型目標,通過重塑“社會式互動”行為發掘社區的真正價值,實現傳統社區零售的現代轉向。屆時,市場常態的回歸才會變成社區零售的價值回歸期。具體而言,社區零售的“社會式互動”行為能夠憑借地緣特點迅速拓展業務,在互聯網時代下形成獨特的發展優勢,解決網絡零售企業和傳統企業的轉型難題。另外,企業的社會化行為有助于化解內外部的權力風險。因為企業的社會參與會使企業與社區諸多利益相關者產生密切聯系,如社區居民、社會團體和政府基層工作人員等。當資源交換經常化時,企業外部權力的來源就不會只局限在與政府領導的聯系之中。不僅如此,企業的社會參與還會提高企業的聲譽,提升企業在社會中的合法性。

本文為社區零售“社會式互動”行為發展提供了一個可借鑒的樣本。通過案例研究,可以得到以下啟示:當零售商承載著社會賦予的社區發展責任時,“社會式互動”行為就突破了零售商與居民的關系邊界。社區零售的關注對象不僅包括居民,還涉及與政府、小區、供應方等不同利益主體之間形成的交流與合作平臺。而如何處理社區零售與其他利益相關者之間的關系、如何借助其他利益主體實現社區零售的轉型,是需要進一步討論的問題。筆者認為,不能僅僅把目光聚焦在社區零售機構上,還要從社區各主體的角度思考零售與社區之間的紐帶,注重社區內相關主體與零售機構之間的合作。而國家對于區域型實體零售企業的轉型方向已給出了指導性意見,提出實體零售要及時調整經營結構,向社區、社交和家庭消費的方向發展,故地方政府的參與和支持是異常重要的著力點。 地方政府可以將區域零售視為社會治理的一個重要參與方,充分發揮區域零售企業的社會功能,既幫助區域零售實現轉型發展,也能引導其實現更高程度的企業社會責任的行為。要堅持以政策形式支持社區零售的建設與規劃、以制度形式明確社區零售的社會功能價值、以資助形式帶動智慧社區商業的發展,這些治理思路是奠定社區零售現代轉型的基礎。

參考文獻:

[1] ?GOLDMAN A,The Transfer of Retail Formats into Developing Economies: The Example of China[J].Journal of Retailing,2001,77(2):221-242.

[2] ?WAKEFIELD K L,BAKER J.Excitement at the Mall: Determinants and Effects on Shopping Response[J].Journal of Retailing,1998,74(4):515-539.

[3] ?DEB M.Evaluation of Customer's Mall Preferences in India Using Fuzzy AHP Approach[J].Journal of Advances in Management Research,2012,9(1):29-44.

[4] ?DEMOULIN N T M.Music Congruency in a Service Setting: the Mediating Role of Emotional and Cognitive Responses[J].Journal of Retailing and Consumer Services,2011,18(1):10-18.

[5] ??BABIN B J,DARDEN W R,GRIFFIN M.Work and/or Fun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping Value[J].Journal of Consumer Research, 1994,20(4):644-656.

[6] ?ANDERSON K C,KNIGHT D K,POOKULABGARA S,et al.Influence of Hedonic and Utilitarian Motivations on Retailer Loyalty and Purchase Intention: a Facebook Perspective[J].Journal of Retailing and Consumer Services,2014,21(5):773-779.

[7] ?BOURLAKIS M,PAPAGIANNIDIS S,LI F.Retail Spatial Evolution: Paving the Way from Traditional to Metaverse Retailing[J].Electronic Commerce Research,2009(9):135-148.

[8] ?呂秋潁.社會功能驅動的中國傳統零售業態轉型模式研究[J].湖南社會科學,2020(5):73-78.

[9] ?尤爾根·哈貝馬斯.交往行為理論[M].曹衛東,譯.上海: 上海人民出版社,2018: 113-175.

[10] ??LANDRY T D,ARNOLD T ?J,STARK J B.Retailer Community Embeddedness and Consumer Patronage[J]. Journal of Retailing and Consumer Services,2005,12(1):65-72.

[11] ?KATHERINE C,MARY G,LINDA V,et al.Stemming Retail Leakage with a Sense of Community: Leveraging the Links between Communal Ties and Shopping Decisions[J].The Social Science Journal,2012,49(1):108-113.

[12] ?ARNOLD T J,BRIGGS ?E,LANDRY T D,et al.The Development of Core Retailer Community Functions[J].Journal of Marking Theory and Practice,2013,21(3):243-255.

[13] ?CARA P,BODKIN C D.Community in Context: Comparing Brand Communities and Retail Store Communities[J].Journal of Retailing and Consumer Services,2018,45(8):1-11.

[14] ?費爾南·布羅代爾.十五至十八世紀的物質文明、經濟和資本主義[M].顧良,施康強,譯.北京:商務印書館,2017:10-62.

[15] ?OILENBURG R. The Great Good Place:Cafes,Coffee Shops, Community Centers,Beauty Parlors,General Stores,Bars,Hangouts,and How They Get You Through the Day [M].New York:Paragon House, 1989:16-111.

[16] ?HAVIGHURST R J.Social and Psychological Needs of the Aging[J].The Annals of the American Academy of Political and Social Science,1952,279 (1):11-17.

[17] ??SRICHOOKIAT S,JINDABOT T.Small Family Grocers′ Inherent Advantages over Chain Stores: a Review[J]. International Journal of Retail&Distribution Management,2017(4): 446-462.

[18] ?NANCY J,MILLER,TERRY L,et al.The Importance of Community Values in Small Business Strategy Formation: Evidence from Rural Iowa[J].Journal of Small Business Management,2000,38(1):68-116.

[19] ?PARSONS T.On the Concept of Influence[J].The Public Opinion Quarterly,1963(1): 37-62.

[20] ?RICHARD D,WHITLEY.The Social Construction of Business Systems in East Asia[J].Organization Studies,1991,12(1):1-28.

[21] ?HOFENK D,BIRGELEN M V,BLOEMER J,et al.How and When Retailers′ Sustainability Efforts Translate into Positive Consumer Responses: the Interplay between Personal and Social Factors[J].Journal of Business Ethics,2019,156(10):473-492.

[22] ?斐迪南·滕尼斯.共同體與社會[M].張巍卓,譯.北京:商務印書館,2019: 54.

[23] ?塔爾科特·帕森斯.現代社會的結構與過程[M].梁向陽,譯.北京:光明日報出版社,1988: 205.

[24] ?呂秋潁.社會功能重塑:公共危機應對中的城市社區商業轉型研究[J].安徽農業大學學報(社會科學版),2021(4):106-110.

[編輯:洪夢綺]