細(xì)胞和基因治療首次人體臨床研究倫理審查要點(diǎn)探討

賈國(guó)舒 曹萌 毛開(kāi)云 張翠 莊文芳

(1.上海藥品審評(píng)核查中心 上海 201210;2.中國(guó)藥科大學(xué) 南京 211198;3.上海市楊浦區(qū)市東醫(yī)院檢驗(yàn)科 上海 200438)

作為技術(shù)革新的先進(jìn)療法,細(xì)胞和基因治療有望滿足部分危重疾病、罕見(jiàn)病、難治性疾病等迫切的臨床需求,具有巨大的發(fā)展?jié)摿褪袌?chǎng)前景。然而,由于對(duì)工藝過(guò)程和產(chǎn)品屬性的理解尚不充分、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的缺乏,藥學(xué)和非臨床評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)對(duì)細(xì)胞和基因治療產(chǎn)品的臨床安全性和有效性的支持有限。此類革新技術(shù)產(chǎn)品以全球新療法居多,在首次人體(first-in-human, FIH)臨床研究方面,由于以往的經(jīng)驗(yàn)相對(duì)較少,方案設(shè)計(jì)和試驗(yàn)實(shí)施較成熟產(chǎn)品存在一定的難度。如何開(kāi)展科學(xué)規(guī)范的倫理審查工作,是社會(huì)各界共同關(guān)注的問(wèn)題,也是目前制約細(xì)胞和基因治療臨床試驗(yàn)開(kāi)展的因素之一。

1 細(xì)胞和基因治療FIH 倫理風(fēng)險(xiǎn)

細(xì)胞和基因治療的FIH 研究屬于“采用新技術(shù)或者新產(chǎn)品在人體首次進(jìn)行的臨床研究活動(dòng)”[1],通常為單臂臨床試驗(yàn),須基于藥學(xué)研究、非臨床研究情況,結(jié)合循證醫(yī)學(xué)證據(jù),在充分控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下推動(dòng)創(chuàng)新。目前我國(guó)細(xì)胞和基因治療的FIH 研究還存在如下倫理風(fēng)險(xiǎn):①未明確細(xì)胞和基因治療的倫理審查要點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn);②非臨床研究對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不充分的風(fēng)險(xiǎn);③細(xì)胞和基因治療的風(fēng)險(xiǎn)獲益評(píng)估體系不成熟的風(fēng)險(xiǎn);④知情同意不充分的風(fēng)險(xiǎn)[2]。

基于此,對(duì)細(xì)胞和基因治療等先進(jìn)療法的臨床研究,尤其是對(duì)先進(jìn)療法的FIH 研究進(jìn)行倫理規(guī)范,使研究機(jī)構(gòu)能更好地開(kāi)展涉及人的醫(yī)學(xué)研究和創(chuàng)新性治療,是十分必要的。我國(guó)亟須規(guī)范細(xì)胞和基因治療的倫理審查,規(guī)范研究者發(fā)起的臨床研究,在非臨床研究的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、獲益-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、受試者招募和知情同意的溝通等倫理方面進(jìn)行額外的關(guān)注。

本文對(duì)人體醫(yī)學(xué)研究倫理關(guān)注點(diǎn)進(jìn)行了梳理,基于細(xì)胞和基因治療的技術(shù)特點(diǎn)分析其在FIH 研究方面的倫理挑戰(zhàn),對(duì)相關(guān)倫理審查要點(diǎn)進(jìn)行了探討。然而,由于干細(xì)胞倫理的特殊性,本文暫不探討干細(xì)胞治療的特殊倫理關(guān)注點(diǎn)。

2 細(xì)胞和基因治療產(chǎn)品倫理關(guān)注點(diǎn)

目前我國(guó)先進(jìn)療法相關(guān)臨床研究數(shù)量在國(guó)際上處于領(lǐng)先地位。以細(xì)胞免疫療法為例,截至2023 年4 月6 日,在美國(guó)臨床試驗(yàn)登記數(shù)據(jù)庫(kù)(ClinicalTrials.gov)中,以“chimeric antigen receptor T-cell immunotherapy”“chimeric antigen receptor NK-cell immunotherapy”為檢索字段進(jìn)行檢索,共檢索到嵌合抗原受體T 細(xì)胞(chimeric antigen receptor -T cell, CAR-T cell)免疫治療相關(guān)臨床試驗(yàn)項(xiàng)目265 項(xiàng),其中在中國(guó)大陸開(kāi)展的有126 項(xiàng);CAR-自然殺傷細(xì)胞(CAR-natural killer cell, CAR-NK cell)免疫治療相關(guān)臨床試驗(yàn)項(xiàng)目的有6 項(xiàng),在中國(guó)大陸開(kāi)展的有5 項(xiàng)。由此可見(jiàn),隨著研究的興起,細(xì)胞和基因治療臨床研究的倫理也應(yīng)得到進(jìn)一步的規(guī)范。

結(jié)合細(xì)胞和基因治療的特點(diǎn)對(duì)知情同意進(jìn)行完善有助于提升倫理規(guī)范,但僅依靠知情同意仍難以保障受試者的權(quán)益,無(wú)法確保倫理合規(guī)。在醫(yī)療機(jī)構(gòu)配備了獨(dú)立倫理審查委員會(huì)、遵循倫理指南的基礎(chǔ)上,建立系統(tǒng)而規(guī)范的倫理審查制度,對(duì)包含相關(guān)倫理關(guān)注點(diǎn)的臨床研究進(jìn)行評(píng)估和審查,有助于提高先進(jìn)療法的倫理符合性。

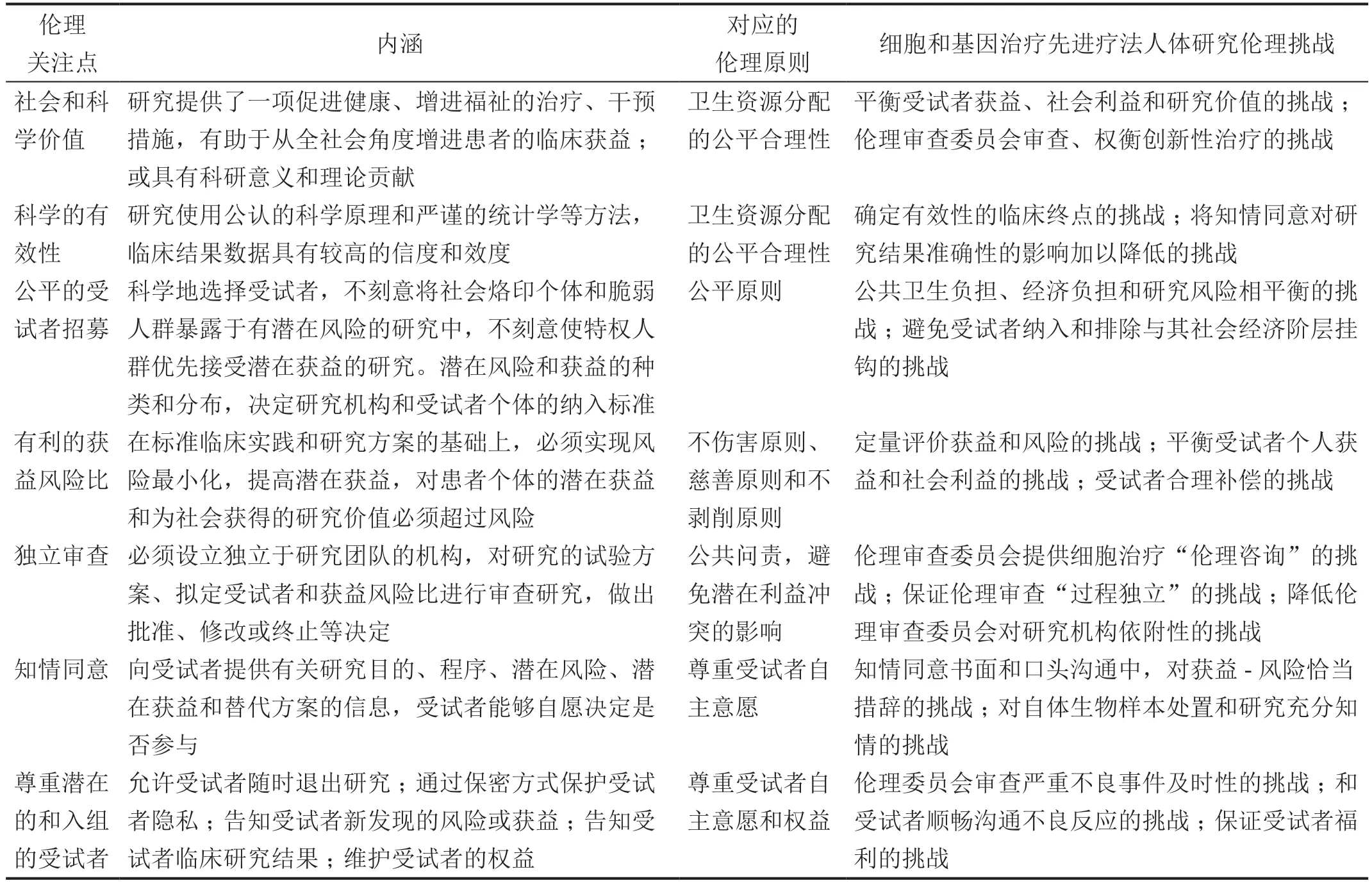

Emanuel 等[3]針對(duì)人體醫(yī)學(xué)研究系統(tǒng)性倫理制度提出了7 個(gè)方面?zhèn)惱硪螅Y(jié)合我國(guó)2023 年2 月發(fā)布的《涉及人的生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)研究倫理審查辦法》[1]分析可知,細(xì)胞和基因治療等先進(jìn)療法的FIH 研究倫理若不能引起充分重視,則可能帶來(lái)一系列的挑戰(zhàn)(表1)。

表1 人體醫(yī)學(xué)研究倫理關(guān)注點(diǎn)及細(xì)胞/基因治療倫理挑戰(zhàn)

3 FIH 倫理審查要點(diǎn)探討

3.1 非臨床研究的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

對(duì)于細(xì)胞和基因治療等的FIH 研究,由于涉及潛在高風(fēng)險(xiǎn)的創(chuàng)新療法首次在人體進(jìn)行測(cè)試,可能缺少臨床中尚未被證實(shí)有效的干預(yù)措施,對(duì)患者而言具有一定風(fēng)險(xiǎn),由于相關(guān)科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ)研究、病理/藥理機(jī)制尚未完全闡明,相關(guān)主管部門往往難以針對(duì)具體的臨床問(wèn)題提供指導(dǎo)[4]。因此,臨床研究項(xiàng)目備案要求申辦者提交充分的非臨床研究報(bào)告,包括細(xì)胞水平和/或動(dòng)物實(shí)驗(yàn)的安全性和有效性評(píng)價(jià)。

對(duì)于存在潛在高毒性、有可能引起顯著不良反應(yīng)的細(xì)胞和基因治療產(chǎn)品,非臨床研究是其不可或缺的安全性證據(jù)。然而,Dresser 等[5]認(rèn)為,在FIH 研究前僅基于非臨床研究的數(shù)據(jù)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,可能存在3 個(gè)方面的不足:①未充分預(yù)測(cè)對(duì)人體的風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致不良反應(yīng);②預(yù)測(cè)的臨床獲益不能在人類受試者上實(shí)現(xiàn);③預(yù)測(cè)了對(duì)人類不存在的風(fēng)險(xiǎn),可能導(dǎo)致潛在的有效候選藥物被誤判而遭棄用。

細(xì)胞和基因治療產(chǎn)品FIH 研究中的許多風(fēng)險(xiǎn)是未知的,對(duì)研究者而言尚且如此,加之信息的不對(duì)稱,受試者更是處于絕對(duì)弱勢(shì)的地位。所以,應(yīng)著力于彌補(bǔ)基于非臨床研究數(shù)據(jù)研判所存在的不足,在開(kāi)展臨床研究前提出充分的循證醫(yī)學(xué)證據(jù)支持。

3.2 獲益-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

3.2.1 標(biāo)準(zhǔn)

臨床研究備案前應(yīng)進(jìn)行獲益-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,證明臨床研究符合科學(xué)目標(biāo)和臨床實(shí)踐的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。建議針對(duì)以下3 個(gè)方面提供證據(jù):①受試者個(gè)體的潛在風(fēng)險(xiǎn)最小化;②受試者個(gè)體的潛在臨床獲益最大化;③個(gè)體和社會(huì)的潛在獲益比例或大于風(fēng)險(xiǎn)[3]。

此外,成人受試者和兒童受試者參與臨床研究的獲益等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)有所區(qū)分,并注意維護(hù)弱勢(shì)群體的合法權(quán)益。

3.2.2 獲益評(píng)估

為使有限甚至稀缺的衛(wèi)生資源流向具有研究?jī)r(jià)值、能使社會(huì)獲益的研究,避免資源的不合理利用,倫理審查應(yīng)對(duì)社會(huì)效益加以考量。在總體標(biāo)準(zhǔn)方面,建議評(píng)估擬開(kāi)展的科技活動(dòng)是否可以產(chǎn)生科學(xué)價(jià)值和社會(huì)效益,其研究目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否對(duì)增進(jìn)人類福祉、實(shí)現(xiàn)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展等具有積極作用。

在細(xì)胞和基因治療臨床研究中,受試者與社會(huì)可能存在一定利益沖突。例如,保護(hù)基因信息能夠維護(hù)受試者的個(gè)人利益,而有限使用此類數(shù)據(jù)則能產(chǎn)生社會(huì)效益,盡管數(shù)據(jù)的使用可能降低了受試者信息保護(hù)方面的獲益程度[6]。因而,在細(xì)胞和基因治療臨床研究中對(duì)受試者利益和社會(huì)利益加以平衡就顯得尤為重要。

此外,由于部分惡性腫瘤性疾病逐漸具備慢病化特征,采用總生存期(overall survival, OS)作為研究的臨床終點(diǎn)指標(biāo)時(shí)間漫長(zhǎng),不利于及時(shí)滿足惡性腫瘤患者人群的臨床急需,因而在抗腫瘤藥的單臂臨床試驗(yàn)中,通常采用緩解率(objective response rate, ORR)或血液腫瘤的完全緩解(complete response, CR)作為替代終點(diǎn)評(píng)估臨床有效性。可是,單臂試驗(yàn)以O(shè)RR、CP 為主要終點(diǎn)往往只能反映該療法的藥效學(xué)作用,難以反映最終的生存獲益[7]。多數(shù)細(xì)胞和基因治療類產(chǎn)品的適應(yīng)證為惡性腫瘤,對(duì)于該類藥物,何種生物標(biāo)志物可作為替代臨床終點(diǎn)指標(biāo)尚需進(jìn)一步的討論。

3.2.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段,風(fēng)險(xiǎn)可否接受取決于對(duì)臨床獲益和研究?jī)r(jià)值的權(quán)衡。如果評(píng)估認(rèn)為干預(yù)措施符合受試者的最佳臨床獲益,一定程度的風(fēng)險(xiǎn)可能是“可接受的”;而對(duì)于嚴(yán)格出于科學(xué)目的而進(jìn)行的干預(yù)措施,相對(duì)于受試者所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)能夠證明其科學(xué)價(jià)值是合理的[4]。

細(xì)胞和基因治療多適用于晚期惡性腫瘤、缺乏有效治療手段、罕見(jiàn)病等的情況,而活細(xì)胞和基因藥物制品具有較高的不確定性風(fēng)險(xiǎn)并可能引起未知的顯著不良反應(yīng)。對(duì)于倫理審查委員會(huì)而言,如何運(yùn)用前瞻性眼光評(píng)判風(fēng)險(xiǎn)和合理性,需要委員具備較高的科學(xué)素養(yǎng)、較豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)和較深入的職業(yè)洞察力。

3.2.4 臨床證據(jù)的獲取和分析

循證醫(yī)學(xué)證據(jù)等級(jí)從高到低依次為薈萃分析、隨機(jī)臨床試驗(yàn)、隊(duì)列研究、病例對(duì)照研究、病例系列研究、病例報(bào)告研究和動(dòng)物研究/實(shí)驗(yàn)室研究。細(xì)胞和基因治療類產(chǎn)品臨床研究多為小樣本單臂臨床試驗(yàn),臨床數(shù)據(jù)有限,為增加證據(jù)強(qiáng)度,可以考慮納入其他類型的非隨機(jī)研究設(shè)計(jì)作為單臂試驗(yàn)數(shù)據(jù)的補(bǔ)充,如觀察性研究、患者登記數(shù)據(jù)庫(kù)、病例摘要等。值得注意的是,在納入歷史對(duì)照研究數(shù)據(jù)時(shí),須設(shè)置明確的納入和排除標(biāo)準(zhǔn),充分評(píng)估其偏倚風(fēng)險(xiǎn)和文獻(xiàn)質(zhì)量,采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)分析方法,如分層分析、亞組分析、多因素分析等對(duì)混雜因素進(jìn)行控制[8],并進(jìn)行不確定性分析。

另外,循證醫(yī)學(xué)證據(jù)的獲取和分析可以采用創(chuàng)新的在線交互工具,以幫助研究人員和監(jiān)管方進(jìn)行決策。如坎貝爾協(xié)作組織(Campbell Collaboration)所倡導(dǎo)的證據(jù)差距圖(evidence and gap map),可以實(shí)現(xiàn)對(duì)新療法臨床證據(jù)的實(shí)時(shí)跟蹤[2]。

3.3 受試者的招募

受試者的選擇應(yīng)當(dāng)遵循公平性和代表性原則,使受試者能夠廣泛代表治療的目標(biāo)人群,避免給特定人群造成的負(fù)擔(dān)不成比例。細(xì)胞治療類產(chǎn)品的特殊性要求確保受試者能公平地獲得潛在的臨床獲益,而非按照公共衛(wèi)生負(fù)擔(dān)、經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)和研究風(fēng)險(xiǎn)招募受試者,避免受試者的選擇與其經(jīng)濟(jì)能力掛鉤。

3.4 知情同意的溝通

知情同意的目的是確保受試者自主決定是否參加臨床研究。基于此,受試者需要充分了解該研究的目的、方法、風(fēng)險(xiǎn)、獲益、經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)和替代方案,了解這些信息對(duì)其自身健康狀況的影響,從而理性地做出是否參與研究的決定。

代理知情同意,即在特殊情況下(如患者無(wú)行為能力、患者是兒童等)授權(quán)法定代理人決定是否報(bào)名參與臨床研究,法定代理人應(yīng)采用患者的偏好或價(jià)值觀作為替代標(biāo)準(zhǔn),或做出符合患者最佳醫(yī)療利益的選擇[3]。我國(guó)2023 年4 月發(fā)布的《科技倫理審查辦法(試行)》[9]對(duì)知情同意提出的要求是:“知情同意書(shū)內(nèi)容完整、風(fēng)險(xiǎn)披露客觀充分、表述清晰易懂,獲取個(gè)人知情同意的方式和過(guò)程合規(guī)恰當(dāng)。”因此,在知情同意過(guò)程中,對(duì)于信息不對(duì)稱、受試者自愿和治療性誤解等方面的考量是不可或缺的。

考慮到細(xì)胞和基因治療產(chǎn)品的在受試者生物樣本采集和處置方面的特殊性,對(duì)于生物樣本相關(guān)的知情同意也應(yīng)加以重視。

3.4.1 信息不對(duì)稱的考量

研究者和患者存在知識(shí)差距,信息不對(duì)稱則會(huì)導(dǎo)致受試者處于相對(duì)弱勢(shì)地位。研究者只有采取一定措施使受試者更加了解研究所涉及的療法,才會(huì)盡量使信息不對(duì)稱導(dǎo)致的不信任感最小化。而細(xì)胞和基因治療多數(shù)屬于個(gè)體化定制治療,在國(guó)際上也屬于采用創(chuàng)新生命科學(xué)技術(shù)的先進(jìn)療法,那么對(duì)相關(guān)概念進(jìn)行充分詮釋更是尤為重要[10]。

3.4.2 避免治療性誤解

對(duì)于高危脆弱人群或無(wú)替代療法的晚期癌癥患者,出于對(duì)生存的期望,作為受試者參與試驗(yàn)的動(dòng)機(jī)常常是可能的臨床獲益。即使獲益可能性小,且治療所附帶的不良反應(yīng)會(huì)大大降低生活質(zhì)量,患者也傾向于懷有此類不現(xiàn)實(shí)的樂(lè)觀主義,即治療性誤解[3]。在未能嚴(yán)格區(qū)分“研究”和“治療”的情況下,治療性誤解可能會(huì)影響患者對(duì)待潛在風(fēng)險(xiǎn)和獲益的態(tài)度——低估風(fēng)險(xiǎn)或高估獲益,從而做出不理性的決策,甚至破壞知情同意。因此,研究人員有必要關(guān)注知情同意的溝通,盡可能避免治療性誤解[11]。

基于前文對(duì)獲益-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的分析,不應(yīng)批準(zhǔn)對(duì)受試者沒(méi)有潛在直接獲益的研究,在早期階段的研究中承諾或宣傳任何潛在的獲益也是不符合倫理的。因此,知情同意階段的溝通語(yǔ)言十分重要,涉及直接臨床獲益(如臨床終點(diǎn)、替代臨床終點(diǎn)),在知情同意書(shū)和受試者訪談過(guò)程中的措辭要予以規(guī)范,比如采用“具有顯然的預(yù)期臨床獲益”“無(wú)預(yù)期臨床獲益”“不確定是否產(chǎn)生臨床獲益”等措辭。Henderson 等[12]將“不確定”的措辭分為:①獲益可能性模糊的表達(dá),如“可能有,也可能沒(méi)有”;②具有積極的獲益內(nèi)涵但不明確的表達(dá),如“可能產(chǎn)生臨床獲益”;③具有消極的獲益內(nèi)涵但不明確的表達(dá),如“不保證產(chǎn)生臨床獲益”;④希望產(chǎn)生臨床獲益的表達(dá),如“如果發(fā)生了……,那么可能會(huì)(產(chǎn)生臨床獲益)”。

在特殊情況下(如不以臨床研究備案為目的創(chuàng)新性治療),可采用多學(xué)科會(huì)診和醫(yī)患共享決策等輔助方法,鼓勵(lì)患者參與到臨床決策中,以達(dá)到充分、有效的知情同意[13]。

4 結(jié)語(yǔ)

細(xì)胞和基因治療等先進(jìn)療法在臨床研究方面有其特殊性,建議臨床研究機(jī)構(gòu)進(jìn)一步完善倫理審查委員會(huì)的建設(shè);細(xì)胞治療等先進(jìn)療法的FIH 研究,應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品自身特點(diǎn),關(guān)注非臨床研究的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、獲益-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、受試者招募和知情同意,探討構(gòu)建先進(jìn)療法FIH 研究獲益-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的細(xì)則指南。細(xì)胞和基因治療產(chǎn)品對(duì)部分危重疾病、罕見(jiàn)病、難治性疾病的治療具有非常高的價(jià)值,應(yīng)用前景廣闊,未來(lái)的監(jiān)管科學(xué)研究需要監(jiān)管方與申辦方、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、委托研究機(jī)構(gòu)、患者等社會(huì)各界通力協(xié)作,在生命科學(xué)基礎(chǔ)研究發(fā)展的進(jìn)程中齊頭并進(jìn),在及時(shí)地提供更具可操作性的工具、方法、標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)推進(jìn)先進(jìn)治療產(chǎn)品FIH 的倫理審查不斷完善,進(jìn)一步提升患者和社會(huì)的獲益。