黏土基坑樁間土拱效應分析

耿鶴良,楊弋濤,劉毛方,楊成斌 (安徽省金田建筑設計咨詢有限責任公司,安徽 合肥 231602)

1 引言

地下空間的發展離不開基坑支護技術的進步。隨著城市土地日益緊張,越來越多的基坑選擇采用支護樁為支護形式。

基坑為臨時性工程,在確保項目施工空間、基坑自身安全和周邊環境安全的前提下,如何降低支護成本一直是熱點研究問題。對于支護樁體系而言,根據《建筑基坑支護技術規程》(JGJ 120-2012)第4.3.4 條規定“排樁的中心距不宜大于樁直徑的2.0 倍”,并在條文說明中注明“根據工程經驗,對大樁徑或黏性土,排距的凈間距在900mm 以內,對于小樁徑或砂土,排樁的凈間距在600mm以內較常見”。由此可見,支護樁間距除考慮支護樁應力變形計算外,主要考慮樁間土的穩定性,而樁間土的尺寸效應與土的類型息息相關,這些都是土拱效應需要研究的問題。

在自重、附加荷載以及溫度應力等作用下,土顆粒會產生位移,位移會導致應力重分布,從而達到新的應力平衡狀態。當新的應力平衡狀態使得土體內部呈現拱狀條帶,將作用在拱上的應力傳遞到拱腳時,可認為是土拱效應。

自1943 年太沙基通過“活動門試驗”證明了土力學土拱效應的存在并提出了土拱效應存在條件以來,越來越多的學者投身于土拱效應的研究工作中。早期的土拱效應研究主要集中在土拱的尺寸應力研究中,隨著工程技術和計算機的發展,越來越多的研究集中在數據實測、模型試驗和數值模擬,部分成果已經在基坑支護、邊坡抗滑樁中得到了良好的應用。

如前所述,相較于其他土層,硬黏土的樁間土能獲得更大的尺寸。本文針對樁間土進行平面分區,并針對不同樁間距的土拱效應進行數值模擬,同時對比不同樁形下土拱效應應力應變,試圖對黏土支護樁樁間土進行初步的分析研究。

2 黏土基坑樁間土的平面分區

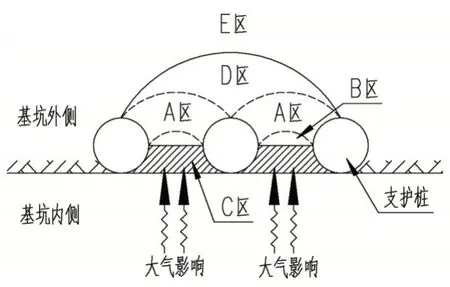

根據土拱效應的作用現象,可將支護樁樁間土分為五個區域,如圖1 所示。各區域特征如下。

圖1 樁間土平面分布

①A 區:土拱效應主應力區。相鄰支護樁形成的土拱效應區域,其土體的應力重分布直接作用在相鄰樁體上,空間效應小,土拱樁體相對穩定。

②B 區:土拱效應邊緣區。位于A區與支護樁心連線的合圍區域,該區域為土拱效應由弱過渡到無的區域。同時受到A 區的應力影響和C 區的塌落影響。

③C 區:非土拱臨空區。該區域完全不受土拱效應影響,處于基坑臨空區,主要受自重力、支護樁的黏結力、大氣滲透影響、樁間護面的側向力、基坑開挖擾動的影響。由于本區域不成拱且受力復雜,常成為黏土基坑樁間土破壞的主要區域,為樁間土主要塌落區。

④D 區:土拱效應非主應力區。該區域由于垂直距離支護樁較遠,因為可能在間隔1 根或多根支護樁時形成更大空間尺寸的土拱效應,環套在A區以外。

⑤E 區:非土拱土體內部區。該區域一般位于基坑深度1~2 倍以外,基本不受基坑開挖變形影響,從而不產生應力重分布。

據上所述,本文主要針對A 區、B 區展開數值模擬分析,針對C 區提出相應的處理措施。

3 不同樁間距下樁間土的數值模擬

本文采用較為常見的老黏土進行數值模擬,不考慮表層填土的影響。老黏土巖土構成與工程特性為褐黃色、灰黃色,硬塑至堅硬,稍濕,含鐵錳結核及氧化物。切面光滑有光澤、干強度高、韌性高,具有弱膨脹潛勢,屬弱膨脹土,地基的脹縮等級為Ⅱ級。黏土參數如表1 所示。

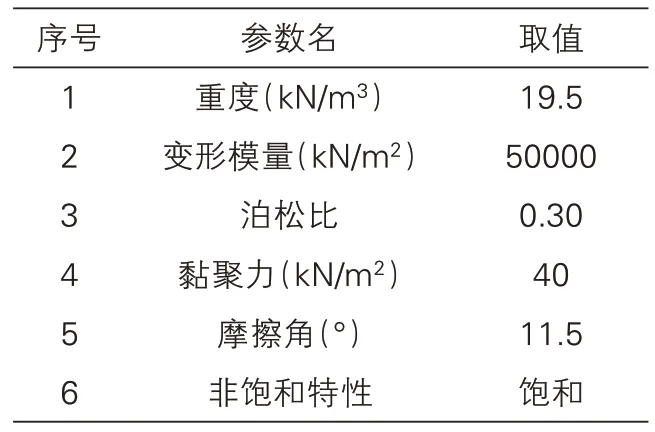

表1 土體參數

基坑深度假定為5m,支護樁采用直徑0.9m 的C25鋼筋混凝土樁,不考慮成孔對土體的影響,分別模擬中心距為1.8m(2 倍樁間距)、2.7m(3 倍樁間距)、3.6m(4 倍樁間距)時樁間土的應力應變情況。

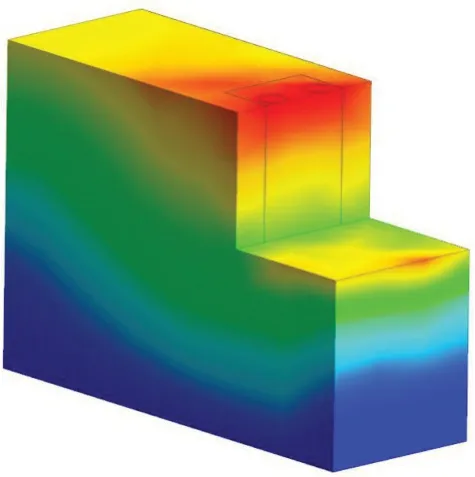

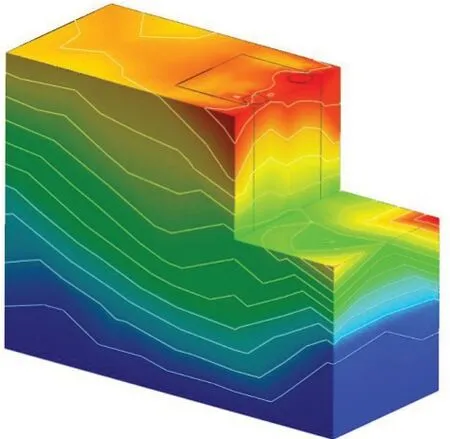

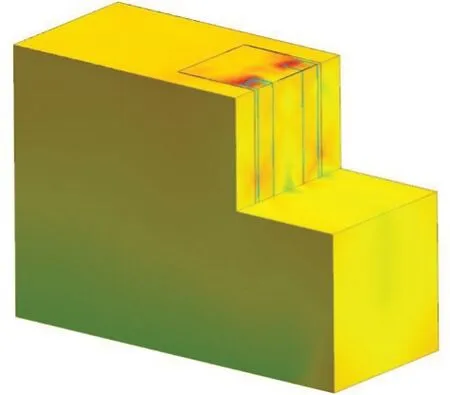

分別在MIDAS GTS/NX 軟件中建立模型,將支護樁背后1.5 倍樁間距網格進行精細化區分,僅考慮自重應力作用下,樁間土的位移、應力計算結果見圖2-圖7。

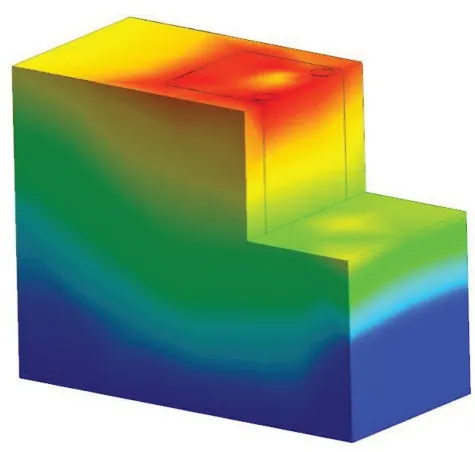

圖2 樁間距1.8m模型綜合位移圖

圖3 樁間距2.7m模型綜合位移圖

圖4 樁間距3.6m模型綜合位移圖

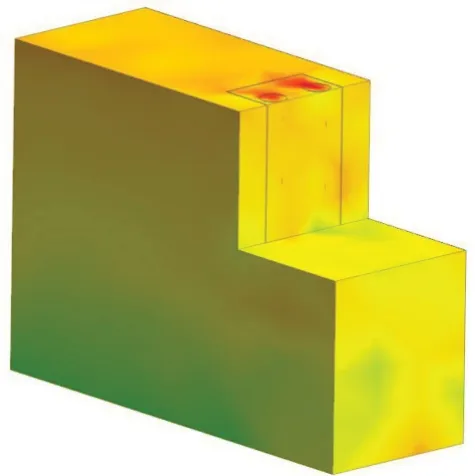

圖5 樁間距1.8m模型垂直于基坑方向應力分布

圖6 樁間距2.7m模型垂直于基坑方向應力分布

圖7 樁間距3.6m模型垂直于基坑方向應力分布

根據數值模擬結果,分析結果如下。

①樁間土變形極值集中在中間臨空面區域(C區),隨著樁間距由2倍樁徑增大至4倍樁徑,樁間土變形不斷增大。

②隨著樁間距超過2 倍樁徑,樁間土背后區域(A、B 區)變形發展增大,土拱區域進一步擴大。

③樁間距增大到3 倍樁徑時,土拱不再成類弧形,而呈現出M 形,這也標志著A區土拱效應失效。

④樁間土的應力集中主要在支護樁與土體交界面。樁間距越大,集中在樁體上的應力也就越大。

⑤隨著樁間距增大,集中在樁體周圍的應力泡逐漸增大,這也體現了土拱效應應力重分布的特征。

⑥如圖7 所示,樁間距過大,樁間土失去土拱效應時,應力集中效應消失,證明樁間距超出了土拱效應的空間尺寸要求。

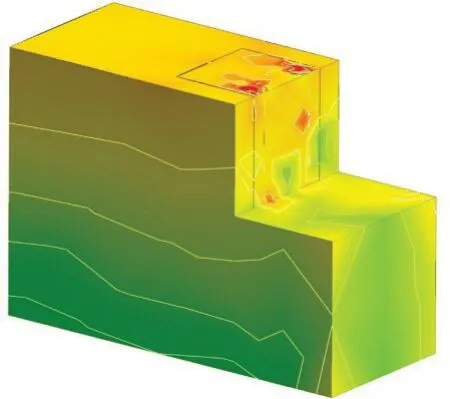

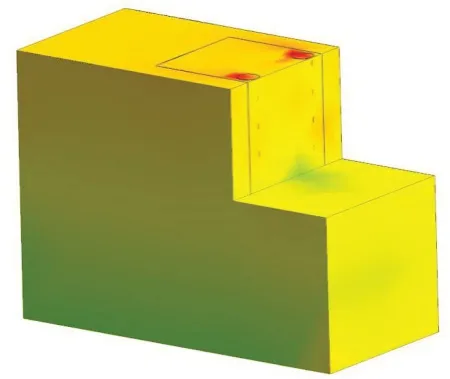

4 不同樁形下樁間土的數值模擬

將圓形支護樁替換為邊長0.9m 的C25 鋼筋混凝土樁,不考慮成孔對土體的影響,模擬中心距2.7m(3 倍樁間距)時樁間土的應力應變情況。將支護樁背后1.5 倍樁間距網格進行精細化區分,僅考慮自重應力作用下,樁間土的位移、應力計算結果見圖8、圖9。

圖9 方樁間距2.7m模型垂直于基坑方向應力分布

根據方樁數值模擬結果,并與圓樁進行對比分析可知:

①方樁樁間土的位移分布、應力分布與圓樁基本相同;

②同等直徑和邊長的圓樁和方樁,方樁的A、B 區的變形更小,C 區變形更大;

③方樁應力主要集中在樁背后,樁側應力集中情況更小,變形更大,這證明方樁轉角位置對樁間土的土拱效應有不利影響。

5 樁間土處理方法分析

目前,圓樁由于其施工多樣、適應性強等特征,其應用遠多于方樁。方樁樁間土的保護措施主要有三種方式。

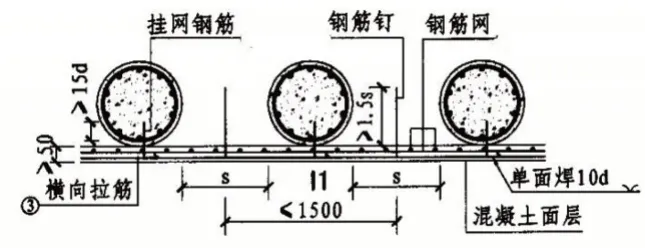

方法一:在支護切面位置設置混凝土面層,如圖10 所示。防護對象為A、B、C 區土體,考慮土拱效應,其主要防護對象為C 區土體,計算時宜按土體自重考慮側壓力。

圖10 樁間土防護方法一

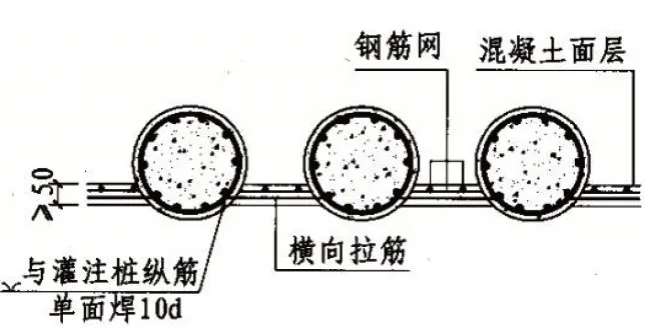

方法二:在支護樁間設置混凝土面層,如圖11所示。防護對象為ABC區土體,考慮土拱效應和護面位置,其主要防護對象為B 區和C 區部分土體,計算時宜按土體自重考慮側壓力。

圖11 樁間土防護方法二

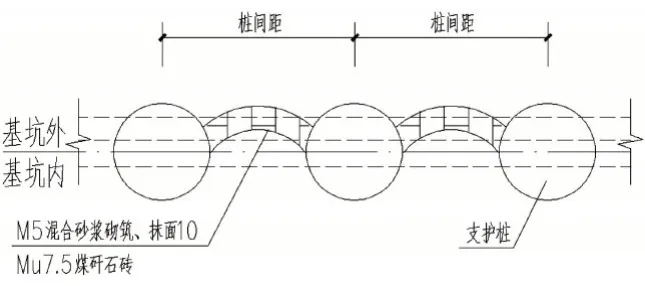

方法三:在支護樁間按照基坑開挖由淺入深砌筑磚拱墻,此方法源自于早期人工挖孔樁的磚砌護壁,如圖12 所示。防護對象為A 區土體,考慮土拱效應,作用在磚拱墻上的土壓力相對較小。

圖12 樁間土防護方法三

上述三種樁間土的防護方法,從受力效果上,方法三最優;從施工方便而言,方法一最優;從土方挖填上看,磚拱墻填挖量最大;從施工時間上看,磚拱墻最慢。通過優缺點對比,發現方法二相對節約防護面積和土方量,且土方挖填量小,但植筋做法亦較為麻煩。可以考慮預支薄壁輕質材料制備成塊拱墻,然后在樁側設置植筋,采用卡扣可拆卸法對樁間土防護進行優化。

6 結論

通過對樁間土拱效應進行分區研究,對不同樁間距和樁形建立數值模擬分析,進一步認識了黏土樁間土拱效應的特征,得出如下結論:

①黏土樁間土拱效應的主要區域為A 區,而C 區為危險塌落區,需重點防護或采用磚拱墻法進行事前剝離;

②支護樁間距越大,土拱效應越弱,黏土樁間距達到3 倍樁徑時,土拱效應基本消失;

③同尺寸方樁具有更大的抗樁間土變形能力,但方樁棱角會削弱土體成拱路徑;

④采用不同的樁間土防護形式各有優劣,應結合工程實際情況,考慮造價和安全,綜合確定。