全日制專業學位研究生培養模式探討

趙忠海 劉一人 崔曉夢

摘? 要:隨著工業化、城市化進程的加快,礦產資源和能源日益枯竭,使得國家對資源與環境領域高層次人才的需求日益增加,培養具有科研創新能力和工程實踐能力的資源與環境專業學位研究生,成為各大高校的重點研究課題。該文通過對全日制資源與環境專業學位研究生教育的培養現狀和存在問題探討分析,結合該專業自身特色,從正確認識資源與環境專業研究生培養目標、完善研究生教學課程體系、充分發揮“雙導師制”作用、建立產教融合的創新實踐體系等多個角度,提出關于資源與環境專業全日制專業學位研究生培養模式的優化方案,以期對推進我國資源與環境專業學位研究生教育的良性發展有所幫助。

關鍵詞:資源與環境專業;全日制專業學位;研究生;人才培養;培養方案

中圖分類號:G643? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2023)22-0043-05

Abstract: With the acceleration of industrialization and urbanization, mineral resources and energy are increasingly depleted, which increases the country's demand for high-level talents in the field of resources and environment. Cultivating graduate students with a degree in resources and environment, who have scientific research innovation ability and engineering practice ability, has become a key research topic of major universities. This paper discusses and analyzes the current situation and existing problems of full-time graduate education in resources and environment majors, and combines the major's own characteristics to correctly understand the training objectives of postgraduates in this majors, improve the postgraduate teaching curriculum system, and give full play to the "dual tutor system", the establishment of an innovative practice system integrating production and education, etc., put forward an optimization plan for the training mode of full-time professional degree postgraduates in resources and environment majors, in order to promote the sound development of resources and environment professional degree graduate education in China.

Keywords: resources and environment major; full-time professional degree; postgraduates; talent training; training program

基金項目:2021年教育部高等教育司第二批產學合作協同育人項目“地質礦產資源勘查與開發虛擬仿真實驗教學平臺建設”(202102079048);2021年全國煤炭行業高等教育教學改革研究課題“‘雙一流背景下的煤炭類高校基層教學組織建設與教學管理制度改革與實踐”(2021MXJG248);2022年度遼寧省普通高等教育本科教學改革研究項目“面向應用創新型人才培養的資源勘查工程專業虛擬仿真實驗教學平臺建設與實踐”(遼教通[2022]166號);2021年度遼寧工程技術大學本科教學改革研究項目“‘資源勘查工程一流本科專業虛擬仿真實驗教學平臺探索與實踐”([2021]286號)

第一作者簡介:趙忠海(1984-),男,漢族,遼寧撫順人,理學博士,副教授,博士研究生導師,礦業學院副院長。研究方向為礦床學教學。

2020年,國務院學位委員會、教育部印發《專業學位研究生教育發展方案(2020—2025)》,其中指出“發展專業學位研究生教育是經濟社會進入高質量發展階段的必然選擇,是主動服務創新型國家建設的重要路徑”[1]。我國作為世界經濟發展最活躍的國家之一,面臨的經濟轉型和產業升級問題需要大量的高層次技術專業人才[2]。專業學位研究生能夠滿足各行業所要求的專業技術能力和素養,在生產過程中能夠將專業理論知識和生產工藝相結合,是具備解決專業問題能力的社會各部門特定的專業人才。其作為國家經濟建設的主要參與者與推動者,在建設創新型國家中承擔著重要責任和發揮著巨大作用[3]。

2018年,教育部為響應國家科教興國、人才強國等發展戰略及滿足社會需求和專業學位研究生培養的要求,將目前的工程專業(共40個領域)調整為電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸8種專業學位類別[4-5]。其中,資源與環境專業涉及領域廣泛,分散性大,包括地質工程、環境工程、礦業工程、測繪工程及安全工程等多個研究方向,導致該專業在短期內很難形成統一的人才培養模式[6]。本文通過對全日制資源與環境專業學位研究生培養現狀探討分析,從正確認識專業學位研究生培養目標、完善研究生教學課程體系、充分發揮“雙導師制”作用和建立產教融合的創新實踐體系等多個角度,提出了關于資源與環境專業全日制專業學位研究生培養模式的優化方案,以期對推進我國資源與環境專業學位研究生教育的良性發展有所幫助。

一? 開設必要性

遼寧工程技術大學礦業學院資源與環境專業(代碼085700)側重培養礦產資源開采技術、礦山安全與災害防治、礦物資源綜合利用和地質資源與地質工程研究方向的高素質研究生。以上研究方向都與國家經濟建設中的各個行業息息相關,特別是我國正處在社會工業化、城市化快速發展的階段,礦產資源和能源消耗量大,產量日益枯竭,供不應求的現象與日俱增[7]。造成資源匱乏的主要原因之一就是資源與環境專業高層次應用型人才嚴重不足,礦產資源尋找及開采效率遠遠落后于資源消耗量。為滿足社會對礦產資源的需求,提倡各高校開設資源與環境專業,培養具備高水平、高素質、高層次的應用型專門人才亟不可待。

二? 培養現狀

遼寧工程技術大學(以下簡稱“我校”)在2020年開始招收資源與環境專業全日制專業學位研究生,因該專業涉及研究領域廣泛,開設時間短,教育培養模式尚不完善,在制定全日制資源與環境專業學位研究生培養方案時仍需完善。以下幾點是我校在現階段人才培養過程中存在的問題。

(一)? “學術化”傾向嚴重

地質工程(代碼085217)和礦業工程(代碼085218)是遼寧工程技術大學礦業學院兩個專業學位授權領域,應國務院學位委員會辦公室發布的《關于對已有的工程碩士、博士專業學位授權點進行對應調整的通知》(學位辦[2018]28號),將其對應調整為資源與環境專業[8]。現階段,在該專業實際研究生培養過程中,由于學校經驗不足、導師學術培養思維固化、學生項目案例資源有限及缺乏企業導師輔導等多重因素,其培養方式與學術學位碩士研究生基本趨于一致[9]。其次,學校學位論文答辯委員會的組成導師都是校內理論知識淵博的教授,但缺乏一定的實踐經驗,在考察論文時下意識著重學生的理論知識掌握程度而忽視了專業碩士學位論文本應具備的可應用性和可實踐性,導致專業碩士學位論文仍具有較強的“學術化”傾向[10]。目前專業學位論文主要評價標準仍舊沿襲了學術學位論文評價標準,獨立的專業學位研究生學位論文評價機制并未形成。

(二)? 課程設置“理論化”現象嚴重

目前資源與環境專業課程設置一般分為公共基礎課和專業課,其中公共基礎課為必修課,專業課分為必修課和選修課。在課程結構學分設置上多為基礎必修課所占比重大,選修課所占比重小,部分實踐教學課可有可無,這種劃分方法幾乎與學術碩士雷同,導致學生根據自身職業發展需求自由選擇的機會較小,缺少專業碩士獨有的實踐特色和專業性[11]。其次,學校在授課方式上以系統化理論知識的講授為主,基礎理論知識豐富,但缺乏與實際工程問題的結合,疏于實踐應用性指導。并且部分課程教材選擇延用以往的教材,其內容過于陳舊單調,與專業領域的最新發展動態和學術的前沿信息產生斷層,很大程度上影響了學生創新實踐能力的培養,使其不能滿足行業發展的需求。

(三)? 師資隊伍有待優化

第一,導師遴選制度“統一化”。在聘任校內專業學位研究生指導老師時,評價依據仍舊為專業理論學術成果,與學術學位研究生指導老師聘任條件較為相似,并沒有明顯區別。對校外導師的遴選也存在指標不明、體系不完善等問題,造成校外導師會因自身工作的繁忙而兼職掛名,只參與學生最終論文開題、答辯等環節,不能充分參與學生的實踐指導工作等現象。

第二,師資隊伍“年輕化”。近年來,學校引進的教師多以剛畢業的博士為主,他們大多具備很強的科研能力和突出的理論知識,擅長宏觀問題的研究。但由于這些教師是全日制研究生,接觸實際工程機會少,在微觀操作層面把握不到位,缺乏一定的工程實踐教育指導能力,從而導致課程教學中不能將理論知識和工程實踐靈活結合,出現理論脫離實際的現象,達不到培養專業學位研究生工程實踐創新應用能力的目的。

第三,導師職責“形式化”。目前,學校在培養專業碩士研究生時采用“雙導師制”,將培養過程分成理論學習和課程實踐兩個部分,第一學年跟隨校內導師學習理論知識,第二學年接受校外導師指導,將理論知識轉化為實踐應用[12]。但在實際培養過程中,該制度落實不徹底,大多數校外實踐導師因自身工作繁忙、與校內導師溝通不足、考核體系不明確等多方面原因,使實踐訓練流于形式,僅是為了完成教學任務、學生取得相應的學分,從而對研究生實踐指導教學中存在偏差。

(四)? 實踐平臺(科研或實踐基地)匱乏

實踐平臺是提高專業學位研究生實踐綜合能力和社會化生產力的重要途徑之一。近年來,國內各高校開始試用校企聯合人才培養發展模式,建設校內科研基地和校外實踐基地,這種模式注重理論知識實踐化,更適用于培養專業學位研究生。但現階段學校因建設實踐平臺需要經費比重大、平臺正常運轉得不到有效保障、管理制度落實不到位等多種原因導致學校實踐平臺建設落實不到位,研究生課題實踐能力得不到充分鍛煉,不利于專業學位研究生人才培養目標的實現。

三? 培養模式建議

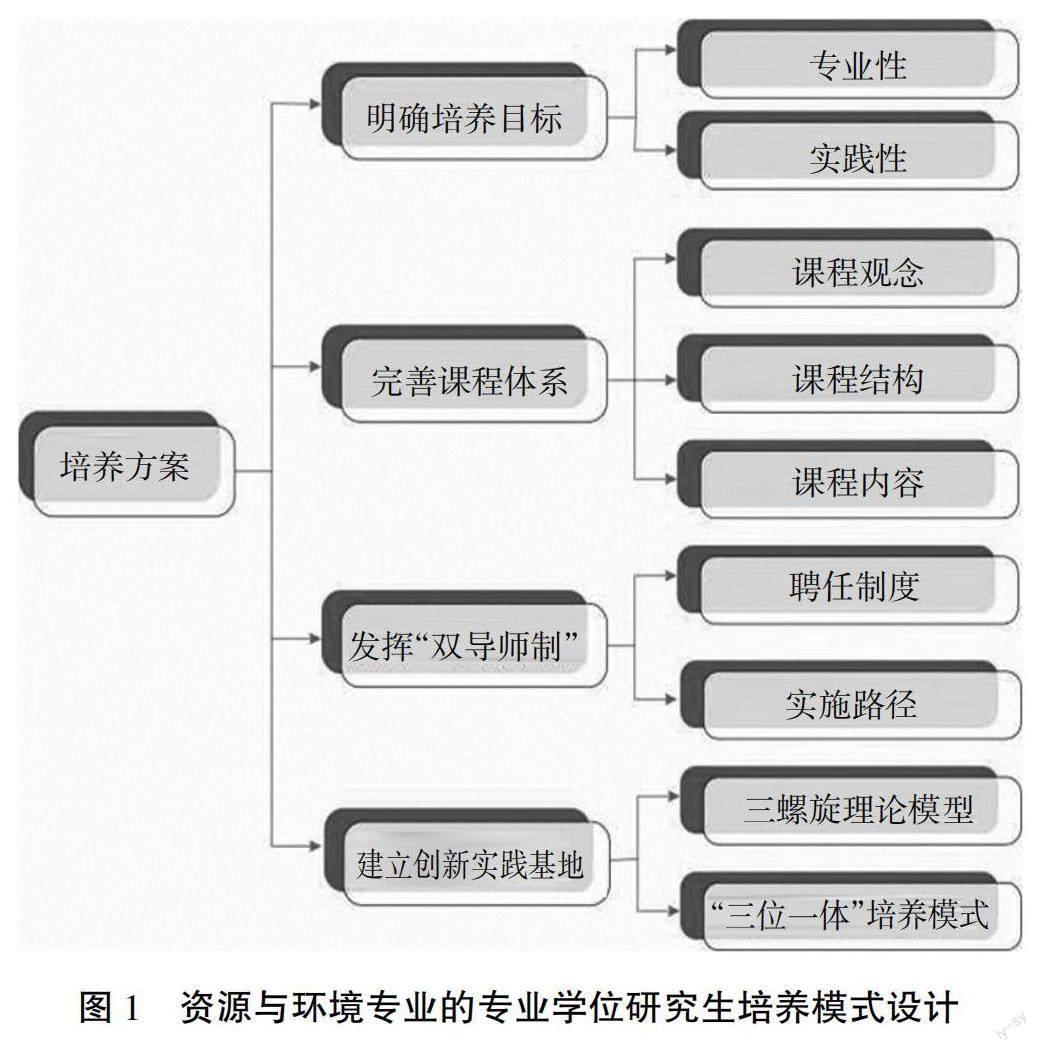

基于以上存在的各種現狀,本次研究對其展開分析并提出了關于資源與環境專業專業學位的研究生培養模式設計(圖1)。

(一)? 明確研究生培養目標

《教育部關于做好全日制碩士專業學位研究生培養工作的若干意見》中對全日制專業學位研究生的培養目標進行了科學定位,即“專業學位研究生的培養目標是掌握某一專業(或職業)領域堅實的基礎理論和寬廣的專業知識、具有較強的解決實際問題的能力,能夠承擔專業技術或管理工作、具有良好的職業素養的高層次應用型專門人才”[13]。以此為基準,我校在開展專業學位研究生教育時首先是充分認識專業學位研究生和學術學位研究生定位的不同,明確其自身特有的“專業性”和“實踐性”(表1)。資源與環境專業研究生作為專業型碩士,礦業學院對其培養目標作出相關規定:資源與環境碩士人才培養瞄準資源與環境產業需求,面向政府環保部門及企事業單位,圍繞礦產資源勘查、開采、利用全周期,重點培養具有扎實的資源與環境基本理論基礎,掌握礦產勘查先進技術與管理方法、掌握解決資源處理處置相關問題等技能,具有一定的創新意識和工程實踐能力,能進行該領域技術研發、工程設計、項目運行管理的碩士層次工程技術人才。為確保培養目標的實現,學校在課程學習、專業實踐和學位論文等培養環節中要有效突出專業學位的職業導向,體現專業研究生與學術研究生的區別。

(二)? 完善研究生教學課程體系

教學課程體系是教學內容和進程的總和,是實現培養目標的載體及提高和保障教育質量的關鍵[14]。在課程觀念上,資源與環境專業課程體系的設置需要圍繞其研究領域的培養目標,明確該專業研究生培養的特色,同時融合來自學校和企業的理論、實踐知識,提高學生知識應用技能和綜合實踐能力素養,從而實現滿足實際工程需求的目的。在課程結構上,根據行業最新發展需求進行動態設計,以專業課為核心,加大選修課的比重,增加選修課的數量和種類,為該專業研究生提供更大的選擇空間和選擇自由,以此提升課程的多樣性,促進學生個性化培養,使學生真正能夠根據自身職業發展需要選擇合適的課程,培養具有個性的專業應用型人才[15]。在課程內容上,借助多媒體、互聯網等工具實現案例教學,提高學生理論知識轉化效率,了解實際工程生產情況,使學生發展方向緊跟行業需求。

(三)? 充分發揮“雙導師制”作用

導師是實現專業學位研究生培養目標和落實其培養質量的直接把關者,在專業學位研究生培養過程中發揮著重要作用。學校在聘請導師時需嚴格執行導師聘任考核制度[16],校內導師需具備雄厚的學科知識和理論背景,掌握最新學科發展動態和學科前沿知識;校外導師需具備雄厚的生產技能和充足的實踐經驗,掌握最新行業發展需求和技術發展動態。

“雙導師制”作為培養專業學位研究生的重要方法之一,其實施路徑可分為自上而下的強制性變遷和自下而上的誘致性變遷[17]。自上而下是指以政府調控和法律法規為準則,提高對高校實踐基地建設補貼,擴大年輕導師的實踐機會,從根源提升年輕導師的實踐創新能力。自下而上是指學校因自身需求自發組織和實施改革的路徑,完善導師管理機制,根據導師職責、研究領域等多方面情況建立健全導師考核機制,提高導師工作效率,實現導師職責落實到位。

充分發揮“雙導師制”,校內、校外導師相互合作,共同提高人才培養質量,增強研究生就業競爭力,達到雙贏的效果,實現人才培養目標。

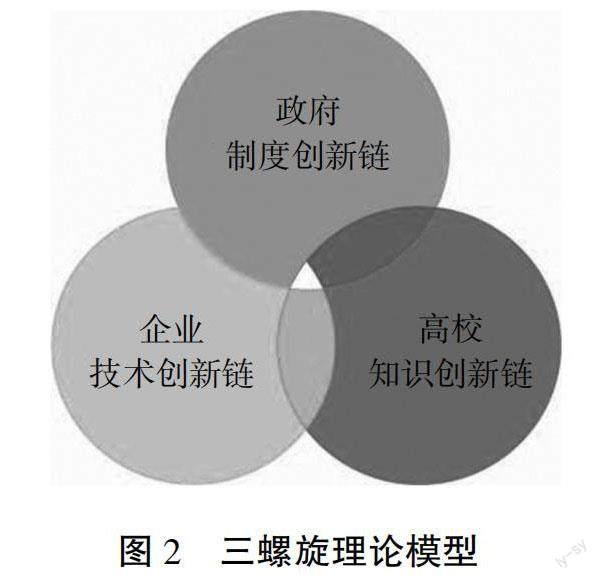

(四)? 建立產教融合的創新實踐體系

實踐能力培養是全日制專業學位研究生培養工作的核心,也是培養質量評價的關鍵。為擺脫“以理論教學為主”的傳統教學模式,本次研究以三螺旋理論模型(Triple Helix Model)為基礎[18](圖2),借鑒“課堂教學-實驗平臺-實踐基地”三位一體專業學位研究生人才培養模式[19-20],結合資源與環境專業的特性,建立了由政府負責出臺相關法規政策,高校負責課程學習、校內實訓、課題研究等環節的制度設計和過程管理,企業負責校外實踐的產教融合創新實踐體系,規范和指導專業學位研究生培養工作[21]。

校內建成了虛擬仿真實驗教學體系,其核心部分是360度沉浸式環幕仿真教學平臺和能夠同時容納60人開展實驗教學的VR+虛擬仿真平臺。該平臺依托Delphi、Python、Matlab等可視化軟件開發可交互操作的軟件系統,借此構建不同類型實驗項目的實物仿真場景。通過平臺模擬地下三維巖體結構、地質構造等多種形態分布和客觀世界中當前存在或不存在的真實環境,有效解決傳統野外教學地質空間和時間難以建立的難題,為資源與環境專業研究生實踐能力提升創造良好的學習環境。

校外實踐是依托聯合培養實踐基地,學校基于專業學位研究生培養方案中對學生需進行為期半年到一年實訓實踐的要求,把研究生派到單位或企業做專門的應用研究項目,實現培養專業學位研究生分析和解決實際工程問題能力。貫徹完善校企聯合的人才培養模式,在提高研究生技術創新實踐能力的同時,可以為單位、企業的科研環境注入新活力,為其帶來行業最新科研成果,提高企業生產力和生產效率,實現高校、企業雙贏的局面。

四? 結束語

隨社會礦產資源與能源的日益緊缺,國家對資源勘查人才的需求急劇增大。本文以資源與環境專業為例,從明確培養目標、完善教學課程體系、充分發揮“雙導師制”和建立創新實踐體系等方面出發,對全日制資源與環境專業學位研究生人才培養模式進行全方位探討,分析了當前高校人才培養所面臨的問題,并提出相應的改革措施,希望對培養適應社會需求的高層次應用型人才有所幫助。

參考文獻:

[1] 崔向平,趙龍,包水梅.我國專業學位研究生教育研究的現狀與熱點分析[J].甘肅廣播電視大學學報,2022,32(1):19-27.

[2] 章云,何瑞文,曾岳南,等.地方工科院校全日制專業學位碩士研究生培養模式創新探究[J].高教探索,2013(5):123-126.

[3] 徐東波.我國專業學位研究生教育的本質屬性、發展誤區與變革路徑[J].現代教育管理,2020(10):100-105.

[4] 楊茜,汪霞.改革開放40年我國專業學位研究生教育政策變遷與發展邏輯[J].高教探索,2021(3):60-65.

[5] 何正球,沈炯.對全日制工程碩士專業實踐的思考與探索[J].江蘇高教,2021(9):100-105.

[6] 夏露,王旭升,郭華明.我國資源與環境專業學位研究生培養模式的優化建設[J].安全與環境工程,2021,28(4):110-114.

[7] 王中慶.我國礦產資源利益分配研究[D].太原:山西大學,2020.

[8] 國務院學位委員會辦公室.關于對已有的工程碩士、博士專業學位授權點進行對應調整的通知[EB/OL].(2018-08-30).http//www.moe.gov.cn/s78/A22/tongzhi/201809/t20180904_347232.html.

[9] 孫全平,韓同友,陸中會.專業學位研究生培養協同機制構建研究——以淮陰工學院全日制工程碩士培養為例[J].國家教育行政學院學報,2018(6):36-42.

[10] 王永哲.我國全日制專業學位研究生培養的學術化傾向及改革對策[J].研究生教育研究,2016(4):22-25,79.

[11] 楊明全,時花玲,王艷玲.我國教育碩士專業學位教育課程設置的調查研究[J].全球教育展望,2010,39(7):57-61.

[12] 劉煜,陳學慶,董君,等.專業學位研究生導師隊伍的結構優化問題[J].教育現代化,2020,7(47):69-72.

[13] 教育部關于做好全日制碩士專業學位研究生培養工作的若干意見[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_826/200903/t20090319_82629.html

[14] 全衛強,張鵬,屈寶鵬.遞進交互式人才培養模式的研究與實踐[J].長春教育學院學報,2014,30(21):131-132.

[15] 趙錦梅,李廣,謝燕飛,等.全日制林業專業碩士研究生培養模式改革與探討——以甘肅農業大學為例[J].高教學刊,2020(22):20-22.

[16] 辛均庚.全日制學前教育專業碩士“課-教-研-訓”培養模式的探索與實踐——以黔南民族師范學院為例[J].高教學刊,2021(4):73-76.

[17] 楊超,徐天偉.專業學位研究生教育“雙導師制”的制度設計及構建路徑[J].黑龍江高教研究,2019,37(1):66-70.

[18] LEYDESOFF L. The Triple Helix University-IndustryGovernment Relations: A Laboratory for Knowledgebased Economic Development[J].Glycoconjugate Journal, 1995,14(1):11-19,14.

[19] 張嘉琦,康樂,張靜曉.面向建設工程行業的工程管理碩士專業學位教學體系建設研究[J].工程管理學報,2020,34(3):148-152.

[20] 陸春萍,王暉.深圳高校創新創業教育的“三鏈協同”運作模式——以S大學為例[J].高教探索,2021(6):61-69.

[21] 劉崢.地方應用型本科院校校企合作人才培養模式探索——以物流管理專業為例[J].高教探索,2017(3):41-44.