合理運用學具提高小學數學課堂教學效率

周敏

小學數學是基礎教育的重要組成部分,教師通過數學教學,可以提高學生的數學能力,培養學生的思維能力和創新意識。同時,數學又是一門比較抽象的學科,對于一些公式、定理等,小學生理解起來有一定的難度。基于此,小學數學教師應重視學生的學具操作,在教學中適時、適當、適度地引導學生操作學具,將抽象、深奧、難以理解的數學知識,變成直觀、形象、具體的事物呈現在學生的眼前,降低學生的學習難度,讓學生在操作學具的過程中感受知識的形成過程,從而深化學生對知識的理解,增強課堂教學效果。在本文中,筆者根據自身的教學實踐,探討了如何在小學數學教學中合理運用學具來提高課堂教學效率,以供參考。

一、運用學具,激發學生的學習興趣

小學生年齡尚小,思維能力和認知水平有限,相較于抽象的說教,他們往往對直觀的事物更感興趣。引入學具,可以直觀地呈現數學知識,為學生的數學學習過程注入源動力,使原本枯燥無趣的數學課堂變得生動鮮活,從而起到事半功倍的教學效果。這有助于激發學生的學習興趣,能使學生更好地融入數學課堂、愿意親近數學,還能促進學生養成良好的數學學習習慣。

例如,在教學“三視圖”相關內容時,教師可以利用長方體形狀的粉筆盒,讓學生從不同的方向觀察長方體,這樣能夠增進學生對三視圖的理解,使學生對相關知識留下深刻的印象。又如,在教學“認識圖形”相關內容時,為了加深學生對所學圖形的印象,教師可以讓學生借助七巧板進行下列操作:動手分一分,看看七巧板中有哪些不同的圖形,數一數每一種圖形有幾個,比一比哪些圖形是完全一樣的。通過這些分一分、數一數、比一比的學習活動,學生能夠初步認識七巧板。隨后,教師可以讓學生選出完全相同的兩種圖形,看看能拼成什么樣的圖形。經過探索,學生會發現兩個三角形可以拼成正方形、三角形或平行四邊形。在此基礎上,教師可以再讓學生拿出其他板子,看看還可以拼出哪些圖形,以加深學生對課堂中所學知識的印象。教師通過運用學具,可以使學生在互動和自主探索中感受到數學的魅力,讓單調的數學課堂變得趣味叢生。

二、運用學具,幫助學生消化知識

每一節數學課都有其相應的學習重點、難點,學生能否在有限的時間內突破這些重難點,是判定學生學習效率高低的一個重要標志。數學知識比較深奧和抽象,學生在學習數學的過程中經常會產生困惑。因此,為了建構高效的數學課堂,在引導學生學習新知的過程中,教師應捕捉時機,巧用學具,為學生搭建思維的腳手架,讓學生將所學知識融入原有的知識結構中,從而幫助學生在自主探索中獲取新知、消化知識。

例如,在教學“三角形三邊關系”相關內容時,教師向學生詢問:“需要幾根小棒可以圍成一個三角形?”學生很快回答“3根”。教師追問:“是不是任意3根小棒都可以圍成一個三角形呢?”大部分學生堅信不疑。接著,教師讓學生任意抽取3根不同長度的小棒,動手擺一擺,看看能否圍成三角形。學生在運用學具進行操作的過程中,很快就發現了問題:有的學生很快就圍成了三角形,有的同學卻無論怎樣都不能圍成三角形。“為什么大家抽取的都是3根小棒,但得出來的結果卻不同?”“要想圍成三角形,是不是對3根小棒的長度有什么要求?”帶著這些疑問,學生進入新一輪的探索,最終發現了三角形三條邊之間的關系,即兩邊之和要大于第三邊。

三、運用學具,促進學生理解

小學數學學科具有較強的抽象性、系統性和邏輯性,隨著年級的升高,數學知識的難度也在不斷提高,然而小學生的學習習慣尚未養成,邏輯思維能力偏弱,部分學生學習數學知識,特別是一些抽象的數學概念時,總是感到不知所措,無從下手,這影響了學生學習效率的提高。基于此,教師可以通過一些學具開展操作實踐活動,使抽象的概念形象化、具體化,以降低學習難度,加深學生對數學概念的理解。

以“因數和倍數的認識”相關內容的教學為例,這部分內容與倍數的概念相關,學生理解時存在一定難度。基于此,在教學中教師使用了小棒來幫助學生理解。新課伊始,教師先讓學生拿出2根小棒放在課桌的左邊,拿出6根放在右邊,然后讓學生比一比。學生通過比較,得出了結論,即左邊的小棒比右邊的小棒少4根,右邊的小棒比左邊的小棒多4根。顯然,學生是從多和少這個角度進行比較的。此時,教師啟發學生:“如果將2根小棒看成1份,那么6根小棒就有3份,表明6根小棒是2根小棒的3倍。”隨后,教師讓學生把原先的小棒收起來,再拿3根小棒放在課桌的左邊,拿9根小棒放在右邊,并提出問題:“這時小棒存在著怎樣的倍數關系?”經過思考,學生想到了9根小棒是3根小棒的3倍。數學概念是小學數學課堂中重要的學習內容,也是學生學習的一個難點。為了幫助學生突破學習難點,教師在教學中通過引導學生操作學具,可以將難以理解的概念內容變得可視化,從而促進學生理解,使學生實現高效學習。

四、運用學具,促進學生反思

小學生在學習數學的過程中,由于認知能力的局限,不可避免地會出現一些錯誤。當學生出錯時,教師應懷有寬容之心,不能一味批評和否定,而是要發揮教育機智,將學生的錯誤轉化成鮮活的教學資源,讓學生進行內省和頓悟,促進學生在反思中成長。在此過程中,合理運用學具無疑是可行的途徑之一。具體而言,當發現學生對知識點的理解比較模糊時,教師可以先讓學生操作學具來解題,并選取其中有代表性的問題進行講解,及時發現學生在操作學具的過程中的不足之處,進而引導學生進行反思,使學生建立正確的認知,從而培養學生發現、分析、修正錯誤的能力。

例如,在教學“長方形和正方形的周長”相關內容時,教師向學生提出這樣的問題:“有2塊完全一樣的長方形木板,長是25分米,寬是12分米,將它們拼成一個大的長方形,所拼長方形的周長是多少分米?”在題目出示后,教師發現部分學生是這樣計算的:25+12=37(分米),37×2=74(分米),74×2=148(分米)。當教師問及學生這樣算的理由時,學生回答:“因為大的長方形是由兩個小的長方形拼成的,所以它的周長應該是兩個小長方形周長之和”。由此不難發現,學生并沒有完全掌握這道題目的要領,他們的思路出現了錯誤。針對這種情況,教師讓同桌2人為一組,拿出2本數學課本動手拼一拼,然后說一說可以拼成什么樣的長方形。在拼的過程中,學生發現數學課本可以拼成兩種不同的長方形,由此推導出題目中的兩塊長方形木板也可以拼成兩種不同的長方形,一種長50分米、寬12分米,一種長25分米、寬24分米。接著,教師引導學生根據長方形周長的計算方法,列式進行計算,分別算出這兩種長方形的周長。這次,學生很快得出了準確的結果。可見,教師引導學生進行學具操作,能夠幫助學生找出錯因,使學生修正之前的錯誤,深化學生對知識的理解和認知,幫助學生掌握知識的本質,從而讓學生避免在后續的學習中出現類似錯誤。

五、運用學具,推動學生實踐

蘇霍姆林斯基說過:“手和腦之間有著千絲萬縷的聯系,手使腦得到發展,使它更加明智;腦使手得到發展,使它變成思維的工具和鏡子。”實踐出真知,對于任何一門學科的教學,都只有注重實踐,才能激發學生的學習熱情,使學生發揮能動性,主動收獲知識,并將知識及時轉化為技能。在小學數學教學中引入學具,能有效鍛煉學生的實踐操作能力,培養學生的思維能力和創新意識,提高學生的學習效率,使學生在實踐中形成活學活用、舉一反三的能力,從而為其將來的數學學習打下堅實的基礎。

例如,在教學“角”的相關知識時,教師出示了這樣的生活問題:“一塊正方形的布,剪去一個角,剩下的布有幾個角?”問題提出后,有的學生認為很簡單,直接回答“3個角”。對此,教師沒有進行任何評價,而是讓學生拿出一張正方形紙,用剪刀剪去一個角,再讓學生看看到底剩下幾個角。在匯報階段,教師讓學生代表到講臺上進行演示,學生驚訝地發現,剪的部位不同,得出的結果也不同,結果可能是3個角,也可能是4個角,還有可能是5個角,這在所有學生的頭腦中留下了深刻的印象。由上述案例可見,學具的有效運用,可以培養學生的實踐能力,深化學生對數學知識的理解,使學生的學習從課本走向生活。

六、運用學具,引導學生創新

創新意識是數學核心素養的重要組成部分,培養學生的創新能力是小學數學教學的重要任務。在教學中,教師可以為學生提供創造的舞臺,引導學生在操作學具的過程中發散思維,學會從不同的角度看待、分析、解決問題,讓學生體驗智力角逐的精彩,進而培養學生的創造性思維。

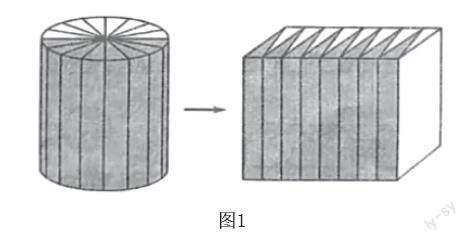

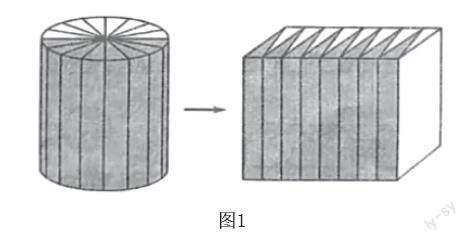

例如,在教學“圓柱的體積”相關內容時,考慮到學生此前已經掌握了長方體和正方體體積的計算公式,教師可以讓學生借助舊知進行突破,并著重培養學生的創新能力。在教學中,教師運用多媒體設備,首先在屏幕上出示了等底等高的長方體、圓柱體和正方體各1個,當問及它們的體積是否相等時,學生都覺得無從下手,不知道怎樣回答,因為他們不知道圓柱體的體積應該怎樣計算。接著,教師讓學生拿出學具(等分的圓柱體)動手拼一拼,看看可以將圓柱體轉化成什么樣的形狀。學生在操作的過程中,發現可以將圓柱體轉化成近似長方體的形狀(圖1),并且兩者的底面積相等,高也相等。由此,學生很快總結出了圓柱體的體積可以用“底面積乘高”來進行計算。不僅如此,還有一名學生提出圓柱體體積還有其他的計算方法。這時,教師放慢了授課的腳步,讓該名學生分享想法。學生說:“如果將所拼成的物體換個面放,其底面積就是原來圓柱側面積的一半,高就是其底面半徑,圓柱的體積也可以用‘側面積的一半乘底面半徑'進行計算。”教師聽后贊許地連連點頭,其他學生恍然大悟,教室里頓時響起熱烈的掌聲。筆者認為,培養創新型人才是教育發展的趨勢,也是新課改的必然要求。教師應注重培養學生的創新意識,讓學生學會從不同的角度、不同的方面看待和分析數學問題,形成獨特的思維方式,從而使數學課堂真正成為培養學生創新精神的廣闊天地。

(作者單位:江蘇省蘇州工業園區景城學校)