黃河流域鄉村旅游重點村空間分布特征及其影響因素研究

田彩云 管祥泰 田惠文

[摘? ? 要]文章以黃河流域267個全國鄉村旅游重點村為研究對象,采用最近鄰指數、標準差橢圓、核密度估計、地理聯系率和地理探測器等方法揭示黃河流域鄉村旅游重點村的空間分布格局和結構特征,探討影響鄉村旅游重點村空間分布特征的因素。結果表明:(1)黃河流域鄉村旅游重點村的空間分布總體呈現集聚型,在上、中、下游的空間分布方向與黃河流向基本一致,標準差橢圓呈現弓弩狀分布格局;(2)隨著時間的推移,鄉村旅游重點村沿黃河“幾”字形逐步形成“一軸兩區五極”的集聚格局;(3)黃河流域鄉村旅游重點村可以分為自然風光型、文化遺產型、農業生產型,各類型鄉村旅游重點村交錯分布,空間密度及地域分異顯著;(4)黃河流域鄉村旅游重點村空間分布特征的形成是多因素綜合作用的結果,公路密度是主導因素,其次是距最近城市距離、人均GDP和年旅游人次,其中,公路密度、距最近城市距離與其他因素的交互作用是影響黃河流域鄉村旅游重點村空間分布特征的重要因素組合。

[關鍵詞]黃河流域;鄉村旅游重點村;空間分布;影響因素

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2023)08-0032-13

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2023.08.008

引言

發展鄉村旅游是實現鄉村振興的重要途徑之一。鄉村旅游作為一種與農業融合度最高、與農村空間聯系最緊、與農民群眾接觸最深的旅游形式[1],在開展精準扶貧、促進農村產業結構調整與鄉村轉型、推動新型城鄉一體化和構建和諧人地關系等方面發揮重要作用。2021年,農業農村部印發的《關于拓展農業多種功能,促進鄉村產業高質量發展的指導意見》中明確指出,到2025年,我國鄉村休閑旅游年接待游客人數將達40億人次,年營業收入將達到1.2萬億元1。我國鄉村旅游盡管有國家政策的大力支持,但在城鄉收入差距較大、農村服務業滯后的背景下,仍然面臨著環境質量下降、鄉村文化受損、旅游同質競爭、整體品質不高、產業培育不足、資金人才短缺、運營模式落后和土地利用錯位等現實困境[2]。

黃河流域是我國重要的經濟帶和旅游資源聚集區。2021年,中共中央、國務院印發的《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》明確提出,要支持建設生態宜居美麗鄉村,發展休閑旅游業,建立人文生態資源保護與鄉村發展的互促機制2。2019年7月以來,文化和旅游部、國家發展和改革委員會先后公布4批全國鄉村旅游重點村名錄3,黃河流域相關的9省區72市在4批名錄中的數量為267個,在全國占比為19.24%。探究黃河流域鄉村旅游重點村空間分布特征及其影響因素,對于優化黃河流域鄉村旅游重點村的空間布局,促進鄉村旅游供需平衡,助力黃河流域生態保護和高質量發展具有重要價值。

國外關于鄉村旅游的研究主要集中在基于農業生產的旅游[3]、驅動要素[4]、可持續發展[5]等方面,國內則主要集中在鄉村旅游發展模式[6-7]、旅游減貧[8]、傳統村落研究[9]、社區參與[10]和空間分布[11-12]等方面。地理學視角下的鄉村旅游研究主要依托空間計量方法,基于ArcGIS、QGIS和GeoDa等探究鄉村旅游空間相關性和異質性。現有研究主要集中在空間分布特征[13]、可達性[14]、時空演化規律[15-16]、要素對空間結構的影響[17]等。如楊友寶和鄧巧綜合運用數理建模和GIS空間分析方法,定量描述了湖南省紅色村落空間分布格局,并基于公路交通基礎數據刻畫其可達性特征[14]。呂麗等運用網格維分析、Ripleys K函數、核密度分析和地理探測器探索武漢市鄉村旅游空間集聚演化格局及影響因素[15]。

目前,關于鄉村旅游重點村的研究取得了一些成果[12],但仍有不足之處。鄉村旅游重點村作為一種重要的鄉村旅游目的地類型,其形成和發展是多種因素綜合作用的結果。從空間尺度上看,目前的研究區域主要集中在全國層面[18-19],對各個地理單元較少涉及[11]。如王秀偉和李曉軍通過研究中國鄉村旅游重點村的整體空間分布特征和分異規律,從宏觀的角度探討各類村落的空間分布情況并揭示其影響因素[12]。就研究對象所在的流域而言,目前關于鄉村旅游重點村的研究主要集中在長江流域[20],對黃河流域鄉村旅游重點村的研究相對較少。黃河流域作為我國人口活動和經濟發展的重要區域,在國家發展大局和中國式現代化建設全局中具有重要的戰略地位,研究其鄉村旅游目的地的空間分布特征及其影響因素,對于優化鄉村旅游產業布局、完善要素配置、促進黃河流域生態保護和高質量發展具有重要意義。

因此,本文聚焦黃河流域267個國家級鄉村旅游重點村,綜合考慮流域、行政區和城市等尺度范圍,采用最近鄰指數、標準差橢圓和核密度估計等方法探究黃河流域鄉村旅游重點村的空間分布特征,采用地理聯系率、地理探測器等分析其空間分布的影響因素,旨在為黃河流域鄉村旅游的空間格局優化和創新發展提供科學參考,助力黃河流域生態保護和高質量發展。

1 研究設計

1.1 研究區概況

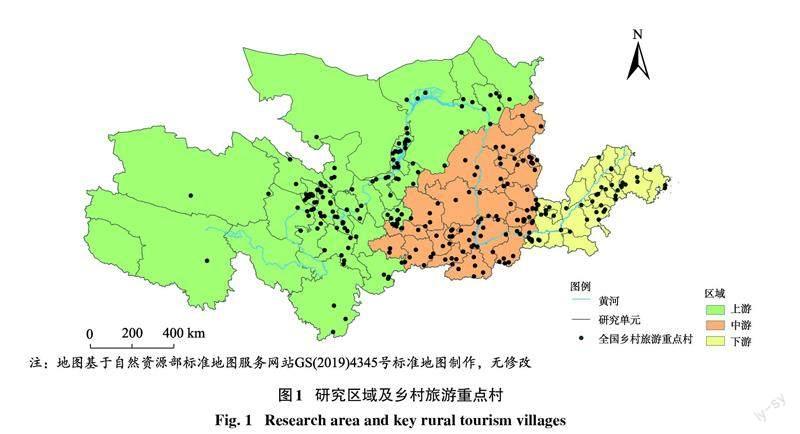

黃河發源于青藏高原巴顏喀拉山北麓的約古宗列盆地,自西向東分別流經青海、四川、甘肅、寧夏、內蒙古、山西、陜西、河南及山東9個省區,最終在山東省東營市墾利區黃河口鎮注入渤海,干流全長5464 km,流域總面積79.5萬km2,地跨中國地勢三大階梯。本研究以黃河自然流域為基礎,考慮地理單元的整體性、行政區域的完整性及其與經濟的直接關聯性[21-22],選取72個地級市(或州、盟,含河南省直轄濟源市)作為研究單元(圖1);以內蒙古河口和河南桃花峪為界,參考《黃河年鑒》(2022),同時考慮行政區劃邊界,將黃河流域劃分為上、中、下游地區。

1.2 數據來源及處理

黃河流域鄉村旅游重點村落數據來自文化和旅游部、國家發展改革委公布的四批次鄉村旅游重點村名錄。運用地理編碼技術,于高德地圖采集地理空間信息。通過高德坐標拾取系統和ArcGIS 10.8軟件進行去重、補全和糾偏,整理后建立數據庫。全國90 m分辨率高程數據來自地理空間數據云(www.gscloud.cn),流域邊界、主要道路、水系等矢量數據來自全國地理信息資源目錄服務系統(www.webmap.cn)和中國科學院資源環境科學與數據中心(www.resdc.cn),年降水量數據來自國家氣象科學數據共享服務平臺(www.data.cma.cn),社會經濟發展數據來源于各市(州、盟)國民經濟和社會發展公報、政府工作報告和部門統計數據。

1.3 研究方法

1.3.1? ? 最近鄰指數

最近鄰指數是表示鄉村旅游重點村在地理空間中相互鄰近程度的地理指標。本文采用最近鄰指數來表征黃河流域鄉村旅游重點村的空間分布類型。數學表達式[23]為:

式(1)中,R為最近鄰指數,[ r]為實際最近鄰距離值,[rj]為理論最近鄰距離值,n為重點村數量,A為區域面積,D為點密度。若R[=]1,[r=rj],重點村為隨機型分布;若R[<]1,[r

1.3.2? ? 標準差橢圓

標準差橢圓是分析點數據空間分布方向性常用的方法之一,通過對點數據的度量,以橢圓來表示鄉村旅游重點村點要素分布的中心位置、離散情況和方向趨勢[24]。長半軸反映鄉村旅游重點村的分布方向,短半軸表示鄉村旅游重點村的分布范圍,長短半軸差距越大,則鄉村旅游重點村格局方向性越明顯,反之,則方向性不明顯。

1.3.3? ? 核密度估計

核密度估計是通過距離衰減作用來測量點密度,能夠直觀反映鄉村旅游重點村集聚程度和空間集聚地。數學表達式[25]為:

式(2)中,k[x-xih]為核函數,n為鄉村旅游重點村數量,[hh>0]為帶寬,[(x-xi)]為估計值點x到重點村[xi]的距離值。

1.3.4? ? 地理聯系率

地理聯系率是用來分析研究要素在空間分布上的聯系情況,其公式[19]為:

式(3)中,L為地理聯系率,[Si]為第i個地區鄉村旅游重點村占總數的比例,[Pi]為第i個地區的人均GDP、年旅游收入、年旅游人次、城鎮居民人均可支配收入和地區城鎮化率分別占全區各對應指標總體的比例。L的取值范圍為0~100,數值越大,則說明要素之間的地理聯系程度越緊密。

1.3.5? ? 地理探測器

地理探測器中的因子探測可以識別單個驅動因子多大程度上解釋目標變量,交互探測可以明晰不同影響因子之間的交互作用對目標變量的影響,具有揭示鄉村旅游重點村空間分布特征對影響因子響應程度的潛力。本研究運用ArcGIS 10.8 create fishnet工具將黃河流域均勻劃分為10km×10km的單元格,以黃河流域鄉村旅游重點村核密度值作為目標變量,分析其空間分布特征的影響機制,計算公式[26]為:

式(4)中,q([0≤]q[≤1])為某指標對鄉村旅游重點村密度的影響程度探測值,若q越接近1,則說明該指標對鄉村旅游重點村空間分布特征的解釋程度越大;若q越接近0,這說明該指標對鄉村旅游重點村空間分布特征的解釋程度越小。L為第h類影響因素的分類個數,[ Nh]和N分別為第h類影響因素和重點村密度值的單元數,[σ2h]和[σ2]分別為第h類影響因素和重點村密度值的方差。

2 鄉村旅游重點村空間分布格局及特征

2.1 空間分布類型

根據圖1發現,黃河流域鄉村旅游重點村的空間分布在上游占比最高(47.19%),其次為中游(35.21%),第三為下游(17.60%)。對黃河流域及其各段內鄉村旅游重點村空間位置進行平均最近鄰分析,得到最鄰近指數結果(表1)。從黃河流域整體來看,平均最近鄰距離[r]為30.71 km,實際最近鄰距離[rj]為42.58 km,最近鄰指數[R]為0.72<1,p<0.01,表明黃河流域鄉村旅游重點村的空間分布類型為集聚型。上游、中游和下游的最近鄰指數均小于1,空間類型為集聚型。

2.2 空間分布方向

通過計算黃河流域及其上、中、下游的標準差橢圓,結果如表2和圖2所示。黃河流域鄉村旅游重點村分布的標準橢圓轉角為86.36°,整體上呈現東西走向,與北緯36°帶基本吻合,總體形成弓弩狀分布格局。黃河上游標準差橢圓轉角為53.35°,與黃河上游流域走向基本一致,涵蓋河湟谷地、寧夏平原以及六盤山地區。黃河中游標準差橢圓轉角為43.61°,與汾渭平原地形走向基本一致。黃河下游標準差橢圓轉角為63.81°,與黃河流域走向一致,中心最接近山東省行政中心濟南市。

2.3 整體分布特征

通過核密度分析計算黃河流域鄉村旅游重點村核密度值,采用自然斷點法進行分級[25],得到全流域鄉村旅游重點村空間分布密度圖(圖3a),有如下發現。(1)黃河流域鄉村旅游重點村呈現集聚態勢,在地理空間上呈現7大片區,包括3個高密度區和4個較高密度區。3個高密度區包括以西寧為中心的河湟谷地、以銀川為中心的寧夏平原以及晉豫交界的南太行山;4個較高密度區包括以西安為中心的關中平原、以濟南為中心的山東丘陵、以太榆(太原?榆次)為中心的太行山區以及寧隴交界的六盤山。基本符合《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》提出的“一軸兩區五極”的發展動力格局:北緯36°帶附近涵蓋“一軸”,即新亞歐大陸橋國際大通道;“兩區”即黃河中下游涵蓋糧食主產區和能源富集區;“五極”即蘭州?西寧城市群、黃河“幾”字彎都市圈、關中平原城市群、中原城市群和山東半島城市群。(2)黃河流域西部、北部的旅游重點村密度明顯低于東部和南部,在整體上存在顯著的空間分異。(3)鄉村旅游重點村主要分布在經濟相對發達、自然資源富饒的省會城市以及傳統文化底蘊深厚、歷史文化遺產富集的地區。

2.4 分類型分布特征

我國鄉村旅游重點村的旅游發展特征和功能存在差異。有學者將傳統鄉村旅游分成鄉村民俗型、鄉村傳統農業類等8種類型,將現代鄉村旅游分成現代新農村類、鄉村農業高新科技類等6種類型[27];也有學者基于發展路徑將鄉村旅游分為景區依附型、文化遺產型和新型三農型3種類型[18]。本文征詢專家意見,結合2017版《旅游資源分類、調查與評價》(GB/T 18972—2017),考慮黃河流域雪山、濕地、草原、瀑布等多種自然風光、古文化遺跡和特色農業交相輝映特點,將267個鄉村旅游重點村劃分為自然風光型、文化遺產型、農業生產型3大類型。本研究對3類鄉村旅游重點村的空間分布進行核密度測算,發現各類型鄉村旅游重點村交錯分布、空間密度及地域分異顯著。

自然風光型旅游重點村占比最小,為26.59%,呈現“1+3”的格局,即1個核心和3個副核心(圖3b)。1個核心是青海湖?祁連山東麓,3個副核心分別在秦嶺山脈、泰山?魯山以及陰山附近。依托山地、草原、沙漠、峽谷、濕地、瀑布等自然景觀基底,給游客提供自然觀光和生態體驗,是鄉村旅游發展的熱點模式之一。主要代表村落如陜西省柞水縣朱家灣村,該村毗鄰秦嶺深處的牛背梁國家森林公園,通過“生態+”旅游發展模式實現脫貧致富,形成了較好的旅游效應;內蒙古自治區阿拉善盟額肯呼都格嘎查(又名光明村),該村依托巴丹吉林沙漠發展鄉村民宿旅游,通過成立旅游發展協會,執行統一的民宿服務標準,形成有影響力的鄉村旅游品牌;寧夏回族自治區石嘴山市銀河村地處黃河河灘濕地草原,以黃河草灘、草原沙漠、湖泊濕地為主線發展鄉村旅游,形成了富民強村的產業帶。

文化遺產型旅游重點村占比29.21%,集中連片分布于晉冀豫交界及山東省省會周邊,向外圍呈現逐漸擴散態勢(圖3c)。該區域有幾千年的歷史文化傳承,是華夏文明的起源地,留下了秦隴文化、關中文化、三晉文化、河洛文化、齊魯文化等地域文化,是中國古代城市的軸帶。因此,區域內遺跡遺存類鄉村旅游重點村空間分布密集,其中,山西的全國重點文物保護單位數量位居全國第一,陜西西安和河南洛陽為十三朝古都,晉察冀地區為著名的紅色革命根據地,山東的特色家族宗祠眾多。該類型重點村主要依托自身所擁有的文化遺產和歷史風貌發展鄉村旅游,以歷史文化遺址、地上地下古建筑遺址、革命舊址、家族宗祠及獨特的文化習俗、民族傳統和紅色資源作為旅游吸引物來開發旅游。主要代表村落如甘肅省天祝藏族自治縣天堂村,該村的天堂寺是始建于唐代的藏傳佛教寺院,藏族民俗文化突出,主打“雪域藏鄉,避暑天堂”旅游品牌,形成具有民族特色的鄉村旅游產品;河南省蘭考縣張莊村,被譽為“縣委書記榜樣”的焦裕祿在此成立治理“三害”一線指揮部,該村依靠焦裕祿紀念林和四面紅旗紀念館等開發紅色旅游;內蒙古自治區伊金霍洛旗布拉格嘎查、甘肅省甘南藏族自治州迭部縣謝協村、山東省濟寧市泗水縣東仲都村、山東省濰坊市寒亭區西楊家埠村等也是典型的文化遺產型鄉村旅游目的地。

農業生產型旅游重點村占比最大,為44.19%,呈多核心分布,核心區域分布在青隴交界的祁連山東麓-河湟谷地、寧夏平原、豫北平原(圖3d)。山地、谷地、盆地、河套、河灘等多樣化的地形地貌塑造了各種各樣的農業自然景觀,并形成了以現代農業、農業觀光、農副產品加工、養殖業為代表性的農業生產類型。該類型鄉村旅游重點村主要依托新農村建設和農業生產發展旅游,以生態農業、綠色農產品、農事觀光和勞動體驗等作為旅游吸引物來開發旅游,為都市居民提供休閑、體驗、觀光類鄉村旅游產品。主要代表村落如甘肅省臨夏回族自治州臨夏市馬家莊村,該村以興建馬術游樂城、發展滑雪產業等方式發展鄉村旅游,成為區域脫貧致富先行村;河南省鄭州市二七區櫻桃溝社區,該村以櫻桃種植為主,通過舉辦農產品節事活動發展觀光、生態旅游,打造美麗鄉村綜合體;寧夏回族自治區賀蘭縣四十里店村以有機水稻和“智慧漁業”為主導打造魚米稻鄉旅游景觀,同時通過“村企互動、產村融合”的方式發展民宿型鄉村旅游,帶動周邊鄉村發展。

3 鄉村旅游重點村空間分布的影響因素分析

鄉村旅游重點村的形成和分布是多種因素綜合作用的結果[12-13],本研究考慮區域的特殊性,結合數據的易獲得性,從自然環境、社會經濟、資源稟賦、交通配套和客源市場5個維度構建黃河流域鄉村旅游重點村空間分布影響因子指標體系(表3)。通過GIS疊加分析、緩沖區分析、地理探測器等方法,揭示各因子對鄉村旅游重點村空間分布的影響。

3.1 自然環境

自然環境是鄉村旅游重點村發展的基礎因素。黃河流域地跨中國地勢三大階梯,重點村主要分布在第二階梯,第一階梯、第二階梯、第三階梯村落分布占比分別為19.85%、51.69%、28.46%。將黃河流域海拔高度圖與重點村進行空間疊置分析(圖4a),發現位于第一階梯的鄉村旅游重點村基本位于第一和第二階梯交界,該區域受人類活動影響較小,自然風光和特色農業景觀豐富。當海拔過高時,地勢與環境條件不利于旅游活動開展,重點村分布密度陡降。第二階梯的地勢高、地貌復雜,鄉村旅游重點村整體呈現散點式分布,局部的大型山谷、平原、河套呈現集聚式分布。第三階梯以丘陵、平原為主,鄉村旅游重點村主要分布于低海拔區域。由此可見,海拔梯度奠定了鄉村旅游重點村的地域分異基礎。此外,水文條件是鄉村旅游的重要自然資源依托。水源是孕育古文化的搖籃,發達的水系直接影響著歷史文化遺址和傳統民俗的形成。運用ArcGIS 10.8的Buffer工具繪制黃河流域主要河流20km緩沖區(圖4b),鄉村流域重點村絕大多數分布于主要河流20 km的緩沖區內,這表明鄉村旅游重點村具有親水性,臨水而居特征明顯,距河流的距離通過影響農業生態、生產、生活間接影響著村落的形成和分布。

3.2 社會經濟

上文的核密度分析表明,鄉村旅游重點村在以省會為中心的區域分布較集中,表明社會經濟是鄉村旅游重點村發展的主導因素,主要體現在鄉村旅游重點村對地方經濟狀況的高度關聯和依賴。運用地理聯系率分析鄉村旅游重點村與各個社會經濟指標的關聯程度,計算出的地理聯系率L均大于99.30,說明社會經濟與重點村之間的聯系極其密切。居民人均可支配收入和人均GDP越高,潛在的鄉村休憩旅游人口越多,消費意愿和購買力越強,越有助于提升當地旅游人次、旅游收入,而旅游人次、旅游收入的提升進一步為鄉村旅游重點村的建設與開發提供了充足的資金和可持續發展動力。

3.3 交通配套

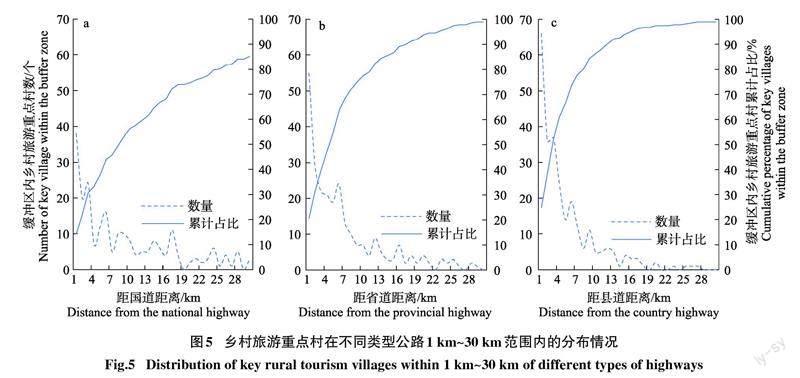

交通便捷程度制約著鄉村旅游的發展與分布,完善的道路系統是增強鄉村旅游連通性的重要載體。本研究運用ArcGIS10.8的Buffer工具,以1km為單位在國道、省道和縣道設置30個緩沖區(圖5),用來揭示交通對旅游重點村空間分布的影響,結果顯示在10km緩沖區范圍內,國道、省道和縣道附近分別有56.18%、77.53%和86.14%的鄉村旅游重點村分布。這表明黃河流域鄉村旅游重點村的分布與交通配套條件顯著相關。交通配套設施是鄉村旅游發展的基礎要素,良好的交通區位條件可以節約游客出行時間,提升游客的前往意愿和旅游體驗,為鄉村旅游注入活力。目前,道路建設已經成為鄉村旅游規劃中的重要一環,道路不僅具有通達功能,還能推行自駕游,串聯沿途各景點村落的旅游網絡,將進一步促進鄉村旅游發展。

3.4 客源市場

鄉村旅游重點村優美的自然景觀和富有鄉村野趣的農業生產生活,對城鎮居民有著不可抗拒的吸引力,其很自然地成為城鎮居民周末或假期的休閑放松目的地。城鎮居民是鄉村旅游的主要客源群體,城鎮化率越高,城鎮居民占比越多,鄉村旅游的客源市場規模潛力越大。本研究運用地理聯系率分析鄉村旅游重點村與城鎮化率的關聯程度,計算出的地理聯系率L=99.71,表明兩者之間聯系緊密。此外,鄉村旅游重點村與城市之間的距離是鄉村旅游可持續發展的主要影響因素之一。以黃河流域各省會、地級市行政駐地為中心,分別建立80 km、40 km的緩沖區作為“一小時都市圈”(圖6)。鄉村旅游重點村多數分布于城市近郊,包含在省會和地級市城市緩沖區范圍內,這進一步驗證了城鎮居民是鄉村旅游的主要客源群體,流域的各個中心城市及其城鎮化率通過客源市場規模來影響重點村的空間分布格局。

3.5 資源稟賦

景區景點是鄉村旅游重點村發展的重要依托資源,尤其是位于或毗鄰景區和景點的鄉村旅游重點村可以依托景區的溢出效應,通過為往來游客提供產品和服務等創造收益。目前,3A級及以上級別旅游景區的評定由于標準嚴格且由國家和省級旅游行政部門進行評定和復核,已成為地方景觀質量和旅游形象的代表和象征[30]。高級別景區的聚集為鄉村旅游發展帶來穩定的客源、較低的營銷成本和便利的企業協作,能在一定程度上增加規模經濟效應。本研究運用ArcGIS 10.8的Buffer工具,以1km為單位在3A級及以上級別旅游景點設置20個緩沖區(圖7),結果顯示,25.09%鄉村旅游重點村位于1km區域,52.43%鄉村旅游重點村位于5km區域內。鄉村旅游重點村的形成與發展受景區的輻射帶動影響,而其未來前景與景區的流量、級別、品牌和網絡外宣等因素密切相關。

3.6 異質性分析

3.6.1? ? 空間因子探測

采用地理探測器中的因子探測,獲得因子探測結果(表4)。從全域看,公路密度、距最近城市距離、人均GDP和距高級別景區距離的q值大于0.2147,是黃河流域鄉村旅游重點村分布的強勢影響因素;年旅游人次、河網密度、海拔高度、年旅游收入和地區城鎮化率為中等影響因素,q值范圍為[0.1041, 0.2073];城鎮居民人均可支配收入為相對弱勢的影響因素,q值僅0.0324,明顯低于其他因素。由此可見,鄉村旅游重點村的空間分布格局受交通便利程度、客源市場規模、社會經濟水平、自然環境條件等因素的共同影響。值得注意的是,黃河流域上游、中游、下游的影響因素各異,但公路密度是影響上游、中游、下游鄉村旅游重點村分布的重要因素,q值分別為0.3584、0.3348、0.1161,表明鄉村旅游重點村的空間分布高度依賴國道、省道和高速公路等交通要道,交通可達性是發展鄉村旅游的必要條件[20]。良好的交通可達性可以增強游客的到訪意愿,也可以提高游客的旅游體驗。

此外,距最近城市距離(q=0.3895)和公路密度(q=0.3584)是上游鄉村重點村空間分布的兩大主要因素。城鎮居民擁有相對較大的消費潛力和更旺盛的出游意愿,是鄉村旅游的主要客源群體,加之該區的鄉村旅游重點村主要是自然風光型和農業生產型,便捷的交通方便游客感受自然、體驗農村生活。黃河流域上游經過青藏高原和黃土高原,高原和山地為主的地形對交通便捷性的影響較大,公路的合理規劃和布局可以組成便捷的交通運輸網絡,從而有效完成旅游者的空間轉移,實現了時間和經濟上的節約。

就中游而言,河網密度(q=0.3534)是主要的影響因素。黃河中游流經黃土高原,千溝萬壑的地貌與疏松的黃土涵養水源能力不足,加上長期以來的植被破壞和水土流失,河流的密度對村落分布形成重要影響,村落傾向在河流密度大的區域集聚、發展。此外,黃河中游的汾河、渭河孕育了汾渭平原,成為了中國古代城市的搖籃,塑造了璀璨的古文明,形成了中國古代的農業經濟文化交流中心。這也是以夏、商、周的都城遺址為代表的文化遺址型鄉村旅游重點村集中分布于此的主要原因。

在下游區域,公路密度(q=0.1161)和距最近城市距離(q=0.0713)影響明顯降低,旅游人次(q=4566)成為首要影響因素。此外,地區城鎮化率(q=0.1933)和旅游收入(q=0.2638)的作用明顯增加。這主要是由于黃河下游位于東部較發達地區,交通基礎設施完善,游客出行不再局限于短距離旅游。此外,旅游發展層次和水平高于其他地區,旅游人次和旅游收入已經開始反哺鄉村旅游重點村的建設,逐步實現旅游可持續發展。

3.6.2? ? 交互作用探測

采用地理探測器中的交互探測,獲得因子交互探測結果。結果顯示,各個因子組合對旅游重點村分布的影響均呈現非線性增強或雙因子增強的特征,即任意兩個因子的交互作用對重點村分布的解釋力度都要強于其中一個因子,交互作用均表現為協同增強特征。具體來看,公路密度與其他因素相互作用影響最強,距最近城市距離次之,表明公路密度或距最近城市距離與其他因素的交互作用是影響黃河流域鄉村旅游重點村的空間分布的主導因素組合。其中,公路密度和距最近城市距離的交互作用最強,人均可支配收入和公路密度的交互作用次之,q值分別為0.5054、0.5041,距最近城市距離代表著潛在的客源量和出游能力,便利的交通則是連接客源與鄉村旅游重點村之間的橋梁。

在上游區域,人均可支配收入∩公路密度、人均GDP∩年旅游收入、人均可支配收入∩距最近城市距離為影響鄉村旅游重點村空間分布的主要因素組合(q≥0.4678)。由于該區域地廣人稀的自然環境和欠發達的經濟狀況,在合適的出游距離下,交通基礎設施和居民可支配收入會影響游客意愿,對黃河上游鄉村旅游重點村的分布影響較大。而在中游區域,人均GDP∩公路密度、河網密度∩人均可支配收入、河網密度∩人均GDP為影響鄉村旅游重點村空間分布的主要因素組合。表明伴隨著人口密度的增加和社會經濟的發展,在具備一定自然資源的基礎上,社會經濟因素對鄉村旅游重點村空間分布的影響力度逐步增強。對下游區域而言,因子交互探測結果顯示,旅游人次∩旅游收入的交互作用最大,是影響該區域鄉村旅游重點村空間分布的最強組合。這表明在黃河下游較為完善的基礎設施建設和較為發達的經濟水平的背景下,以商(旅游收入/人次)養設(鄉村旅游重點村建設)、商設共榮的格局逐漸形成。此外,旅游人次∩人均GDP、旅游人次∩河網密度也是影響鄉村旅游重點村空間分布的主要因素組合(q≥0.5405)。

4 結論與建議

4.1 結論

本文利用最近鄰指數、核密度估計、標準差橢圓、地理聯系率和地理探測器等方法,借助ArcGIS軟件,對黃河流域鄉村旅游重點村的空間分布特征、方向、密度進行空間分析。在此基礎上,對流域內鄉村旅游重點村進行了分類,深入探究了黃河流域鄉村旅游的空間分布特征及影響因素,主要結論如下。(1)黃河流域鄉村旅游重點村最近鄰指數[R]為0.72,表明黃河流域鄉村旅游重點村空間分布為集聚型。上游為0.64,中游為0.93,下游為0.69,均為集聚型分布。(2)通過標準差橢圓分析可知,黃河流域鄉村旅游重點村標準差橢圓轉角為86.36°,呈現東西走向,與我國第二、第三級地勢階梯和黃河總體流向基本一致,與北緯36°帶基本吻合,形成弓弩狀發展走向。(3)對黃河流域全部鄉村旅游重點村進行核密度估計發現,鄉村旅游重點村主要集中在河湟谷地、晉豫交界之南太行山、寧夏平原、關中平原、山東丘陵、寧隴交界之六盤山、太行山脈中段七大片區,基本涵蓋《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》提出的“一軸兩區五極”格局。(4)黃河流域鄉村旅游重點村可以分為自然風光型、文化遺產型、農業生產型3大類型。其中,農業生產型鄉村旅游重點村所占比例最高,為44.19%;其次為文化遺產型,占比29.21%;最后為自然風光型,占比26.59%。各類型鄉村旅游重點村交錯分布、空間密度及地域分異顯著。(5)地理探測結果顯示,公路密度、距最近城市距離、人均GDP和距高級別景區距離是影響黃河流域重點村分布的強勢因素。因子交互探測結果顯示,雙因子的交互作用對鄉村旅游重點村的影響均大于其中一個因子,距最近城市距離、公路密度與其他因素的交互作用是黃河流域重點村空間分布的主導因素。

4.2 建議

黃河流域鄉村旅游重點村空間分布呈現不均衡與集聚化,結構類型地域分異顯著,為了助力黃河流域鄉村振興、促進農村產業升級、提升鄉村旅游規模效益,本文從鄉村旅游重點村的空間布局優化、結構類型分異及未來發展方向等方面提出以下建議。(1)優化鄉村旅游重點村空間結構布局,實現鄉村振興與鄉村旅游的良性互動發展。黃河流域鄉村旅游重點村主要分布于經濟發達的省會城市或部分地級市周邊,空間分布極不均衡。因此,未來鄉村旅游重點村建設要結合區域社會經濟發展水平逐漸朝著低密度區進行發展,依托資源稟賦和文化背景,因地制宜統籌和改善區域鄉村旅游規劃,對于資源稟賦和文化背景不足的區域,開發農業生產型鄉村旅游重點村,真正落實鄉村振興戰略,實現區域旅游產業整體上的協同發展。(2)加強鄉村旅游配套設施建設,著重提升鄉村旅游重點村低密度區的交通網絡與等級。道路是制約鄉村旅游發展的主要因素,建議完善鄉村旅游公路網,同時加快鄉村旅游相關配套設施發展,包括餐飲、民宿、停車場、旅游廁所、垃圾桶等,為低密度區建設鄉村旅游重點村,尤其是農業生產型旅游重點村提供強有力的支撐。(3)關注不同鄉村旅游重點村類型的空間異質性,合理配置旅游空間資源。為了實現鄉村旅游在黃河流域的均衡、健康可持續發展,各個區域都要正視自身的短板與不足,加強區域協同聯動,盡量避免鄉村旅游重點村區域內同質化競爭。此外,隨著旅游者需求的多元化,鄉村旅游重點村在進行差異化發展的同時,更應注重不同結構類型的組合發展,形成功能齊全、布局合理的多樣化鄉、個性化村旅游發展模式。例如建設自然風光與農業生產相結合的鄉村旅游重點村,通過創新農業產業發展模式,開發兼具觀光游覽、休閑度假及農業生產體驗功能的鄉村旅游重點村。(4)在未來鄉村旅游重點村建設過程中,應該綜合考慮上游、中游、下游的戰略定位和發展目標,統籌自然條件、社會經濟、資源稟賦、交通配置和客源市場等因素,充分利用黃河這一紐帶,不斷提升鄉村旅游發展質量,打造具有國際影響力的黃河文化旅游帶。同時,要科學分析區域文化背景、挖掘文化基因,開發豐富的旅游產品和特色旅游服務,實現鄉村旅游重點村的可持續發展。此外,借勢互聯網大數據、鄉村旅游App等新興的互聯網平臺,發展互聯網+鄉村旅游,強化區域資源整合和品牌宣傳。

參考文獻(References)

[1] 董文靜, 王昌森, 張震. 山東省鄉村振興與鄉村旅游時空耦合研究[J]. 地理科學, 2020, 40(4): 628-636. [DONG Wenjing, WANG Changsen, ZHANG Zhen. The space-time coupling between rural revitalization strategy and rural tourism development in Shandong province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(4): 628-636.]

[2] 黃震方, 陸林, 蘇勤, 等. 新型城鎮化背景下的鄉村旅游發展——理論反思與困境突破[J]. 地理研究, 2015, 34(8): 1409-1421.? ? [HUANG Zhenfang, LU Lin, SU Qin, et al. Research and development of rural tourism under the background of new urbanization: Theoretical reflection and breakthrough of predicament[J]. Geographical Research, 2015, 34(8): 1409-1421.]

[3] WEN H, LEUNG X Y. Virtual wine tours and wine tasting: The influence of offline and online embodiment integration on wine purchase decisions[J]. Tourism Management, 2021, 83: 104250.

[4] MOTTIAR Z, BOLUK K, KLINE C. The roles of social entrepreneurs in rural destination development[J]. Annals of Tourism Research, 2018, 68: 77-88.

[5] MWESIUMO D, HALFDANARSON J, SHLOPAK M. Navigating the early stages of a large sustainability-oriented rural tourism development project: Lessons from Tr?na, Norway[J]. Tourism Management, 2022, 89: 104456.

[6] 王國華. 北京郊區鄉村旅游產業轉型升級的路徑與方法[J]. 北京聯合大學學報(人文社會科學版), 2013, 11(4): 28-35. [WANG Guohua. Ways and means for the transformation and upgrading of rural tourism industry in Beijing suburbs[J]. Journal of Beijing Union University (Humanities and Social Sciences), 2013, 11(4): 28-35.]

[7] GAO J, WU B. Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia village, Shaanxi province, China[J]. Tourism Management, 2017, 63: 223-233.

[8] 保繼剛, 楊兵. 旅游開發中旅游吸引物權的制度化路徑與實踐效應——以“阿者科計劃”減貧試驗為例[J]. 旅游學刊, 2022, 37(1): 18-31. [BAO Jigang, YANG Bing. Institutionalization and practices of the “rights to tourist attractions” (RTA) in “Azheke Plan”: A field study of tourism development and poverty reduction[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(1): 18-31.]

[9] 時少華, 李享. 傳統村落旅游發展中信任與利益網絡效應研究——以北京市爨底下村為例[J]. 旅游學刊, 2019, 34(9): 30-45. [SHI Shaohua, LI Xiang. Research on the effect of trust and interest network in the tourism development of traditional village—Take the Cuandixia village in Beijing as an example[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(9): 30-45.]

[10] 李濤, 王磊, 王釗, 等. 鄉村旅游: 社區化與景區化發展的路徑差異及機制——以浙江和山西的兩個典型村落為例[J]. 旅游學刊, 2022, 37(3): 96-107. [LI Tao, WANG Lei, WANG Zhao, et al. The different development and mechanism of community-oriented rural tourism and scenic-oriented rural tourism: Case studies on the typical villages in Zhejiang and Shanxi[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(3): 96-107.]

[11] 羅麗, 覃建雄, 楊建春. 西南地區鄉村旅游重點村空間分布及結構分析[J]. 中國農業資源與區劃, 2022, 43(12): 260-269. [LUO Li, QIN Jianxiong, YANG Jianchun. Spatial distribution and structure analysis of key rural tourism villages in Southwest China[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2022, 43(12): 260-269.]

[12] 王秀偉, 李曉軍. 中國鄉村旅游重點村的空間特征與影響因素[J]. 地理學報, 2022, 77(4): 900-917. [WANG Xiuwei, LI Xiaojun. Characteristics and influencing factors of the key villages of rural tourism in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(4): 900-917.]

[13] 倪敬峰, 張翀, 趙昕. 陜西省縣域旅游景點空間分異與影響機制研究[J]. 干旱區資源與環境, 2022, 36(3): 202-208. [NI Jingfeng, ZHANG Chong, ZHAO Xin. Spatial differentiation and influencing mechanism of county territory tourist attractions in Shaanxi[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2022, 36(3): 202-208.]

[14] 楊友寶, 鄧巧. 湖南省紅色村落空間分布格局及公路可達性研究[J]. 長江流域資源與環境, 2022, 31(4): 793-804. [YANG Youbao, DENG Qiao. Study on the spatial distribution pattern and highway accessibility of red villages in Hunan province[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2022, 31(4): 793-804. ]

[15] 呂麗, 胡靜, 田小波, 等. 武漢市鄉村旅游空間集聚演化格局及影響因素[J]. 長江流域資源與環境, 2022, 31(6): 1234-1248. [LYU Li, HU Jing, TIAN Xiaobo, et al. Spatial agglomeration evolution characteristics and influencing factors of rural tourism in Wuhan[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2022, 31(6): 1234-1248. ]

[16] LI X. Seasonality of rural tourism: A comparative analysis of 33 cities in China[J]. Tourism Geographies, 2023: 2169869.

[17] 王兆峰, 史偉杰. 中國美麗休閑鄉村的空間分布特征及影響因素[J]. 地理科學, 2022, 42(1): 104-114. [WANG Zhaofeng, SHI Weijie. Spatial distribution characteristics and influencing factors of Chinas beautiful leisure villages[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(1): 104-114.]

[18] 王淑佳, 孫九霞. 普適道路還是隱形門檻?不同類型鄉村旅游發展路徑的外源因素[J]. 自然資源學報, 2022, 37(3): 662-680. [WANG Shujia, SUN Jiuxia. Universal road or invisible threshold? Exogenous factors in different development paths of rural tourism[J]. Journal of Natural Resources, 2022, 37(3): 662-680.]

[19] 馬斌斌, 陳興鵬, 馬凱凱, 等. 中國鄉村旅游重點村空間分布、類型結構及影響因素[J]. 經濟地理, 2020, 40(7): 190-199. [MA Binbin, CHEN Xingpeng, MA Kaiai, et al. Spatial distribution, type structure and influencing factors of key rural tourism villages in China[J]. Economic Geography, 2020, 40(7): 190-199.]

[20] 王明杰, 鄒鵬, 侯飛. 長江經濟帶鄉村旅游重點村空間分布特征及其影響因素[J]. 山東農業大學學報(社會科學版), 2020, 22(2): 24-30. [WANG Mingjie, ZOU Peng, HOU Fei. Spatial distribution characteristics and influencing factors of rural tourism key villages in Yangtze River Economic Belt[J]. Journal of Shandong Agricultural University (Social Science Edition), 2020, 22(2): 24-30.]

[21] 郭付友, 佟連軍, 仇方道, 等. 黃河流域生態經濟走廊綠色發展時空分異特征與影響因素識別[J]. 地理學報, 2021, 76(3): 726-739. [GUO Fuyou, TONG Lianjun, QIU Fangdao, et al. Spatio-temporal differentiation characteristics and influencing factors of green development in the eco-economic corridor of the Yellow River Basin[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(3): 726-739.]

[22] 李敏納, 蔡舒, 張慧蓉, 等. 要素稟賦與黃河流域經濟空間分異研究[J]. 經濟地理, 2011, 31(1): 14-20. [LI Minna, CAI Shu, ZHANG Huirong, et al. Factor endowments and the economic spatial dissimilarity in the Yellow River Valley[J]. Economic Geography, 2011, 31(1): 14-20.]

[23] 高文靜, 肖大威, 卓曉嵐. 云南少數民族特色村寨的分布特征及影響因素[J]. 經濟地理, 2022, 42(9): 228-238. [GAO Wenjing, XIAO Dawei, ZHUO Xiaolan. Spatial distribution characteristics and influencing factors of ethnic groups villages in Yunnan[J]. Economic Geography, 2022, 42(9): 228-238.]

[24] WANG M, LIU J, ZHANG S, et al. Spatial pattern and micro-location rules of tourism businesses in historic towns: A case study of Pingyao, China[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2022, 25: 100721.

[25] 李建輝, 胡苗苗, 張丹, 等. 黃河流域文物古跡空間分布特征及其影響因素研究[J]. 干旱區資源與環境, 2021, 35(10): 194-201. [LI Jianhui, HU Miaomiao, ZHANG Dan, et al. Spatial distribution characteristics of cultural relics in the Yellow River basin and influencing factors[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2021, 35(10): 194-201.]

[26] 王勁峰, 徐成東. 地理探測器: 原理與展望[J]. 地理學報, 2017, 72(1): 116-134. [WANG Jinfeng, XU Chengdong. Geodetector: Principle and prospective[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(1): 116-134.]

[27] 盧云亭. 兩類鄉村旅游地的分類模式及發展趨勢[J]. 旅游學刊, 2006, 21(4): 6-8. [LU Yunting. Classification model and development trend of two types of rural tourist destinations[J]. Tourism Tribune, 2006(4): 6-8.]

[28] 李冬花, 張曉瑤, 陸林, 等. 黃河流域高級別旅游景區空間分布特征及影響因素[J]. 經濟地理, 2020, 40(5): 70-80. [LI Donghua, ZHANG Xiaoyao, LU Lin, et al. Spatial distribution characteristics and influencing factors of high-Level tourism scenic spots in the Yellow River Basin[J]. Economic Geography, 2020, 40(5): 70-80.]

Spatial Distribution Characteristic and Its Influencing Factors of Key

Rural Tourism Villages in the Yellow River Basin

TIAN Caiyun1, GUAN Xiangtai2,3, TIAN Huiwen4,5

(1. Tourism College, Beijing Union University, Beijing 100101, China; 2. College of Applied Science and Technology,

Beijing Union University, Beijing 100101, China; 3. Education Evaluation Center, Space Engineering University, Beijing 101416, China; 4. College of Geography and Environmental Science, Henan University, Kaifeng 475001, China; 5. Key Laboratory of Geospatial Technology for the Middle and Lower Yellow River Regions of the

Ministry of Education, Henan University, Kaifeng 475001, China)

Abstract: The Yellow River Basin is an important area for population activities and economic development in China. It is of great significance to study the spatial distribution characteristics and influencing factors of the rural tourism destinations for optimizing the layout of rural tourism industry, improving the allocation of elements, and promoting the ecological protection and high-quality development in the Yellow River Basin.

This paper takes 267 key national rural tourism villages in the Yellow River Basin as the research object, and reveals the spatial distribution pattern and structural characteristics of key rural tourism villages in the Yellow River Basin by using the methods of nearest neighbor index, standard deviation ellipse, kernel density estimation, geographical connection rate and Geodetector, and discusses the factors affecting the spatial distribution pattern of key rural tourism villages.

The results show that: (1) The spatial distribution of key rural tourism villages in the Yellow River Basin accounts for the highest proportion in the upstream, and the overall spatial distribution type presents an agglomeration type. From the spatial distribution direction, the overall trend is east-west, which is basically consistent with the 36-degree north latitude zone, and the standard deviation ellipse combination is a “crossbow” distribution pattern. (2) Through the analysis of kernel density it can be seen that the key rural tourism villages present an agglomeration trend, forming a gathering pattern of “one axis, two regions and five poles” around the “Ω”? shape of the Yellow River. (3) The key rural tourism villages in the Yellow River Basin can be divided into natural scenery type, cultural heritage type and agricultural production type. The proportion of natural scenery type is the lowest, presenting a pattern of “1+3”, that is, one core and three sub-cores. Cultural heritage accounts for a middle proportion, showing a contiguous distribution pattern. The agricultural production type accounts for the largest proportion and presents a multi-core distribution pattern. (4) Using GIS overlay analysis to construct buffer zone and other methods to analyze each dimension, it can be found that: The natural environment is the basic factor for the development of key rural tourism villages; Social economy is the dominant factor for the development of key rural tourism villages; The convenience of transportation restricts the development and spatial distribution of rural tourism, and a perfect road system is the carrier of rural tourism; Urban residents are the main source group for the development of rural tourism, and most villages are located in the buffer zones of provincial capitals and prefecture-level cities. Scenic spots are important resources for rural tourism. (5) Through factor detection and interactive detection with Geodetector, it can be known that the formation of spatial distribution characteristics of key rural tourism villages in the Yellow River Basin is the result of the comprehensive action of many factors, with highway density as the dominant factor, followed by the distance from the nearest city, per capita GDP and annual tourist arrivals. Among them, the interaction of highway density, distance from the nearest city and other factors is an important combination of factors affecting the spatial distribution characteristics of key rural tourism villages in the Yellow River Basin.

Keywords: the Yellow River Basin; key rural tourism villages; spatial distribution; influencing factors

[責任編輯:王? ? 婧;責任校對:吳巧紅]

[基金項目]本研究受北京聯合大學科研項目“高質量建設世界旅游名城視角下的北京文旅產業深度融合發展研究”(ZK20202301)資助。[This study was supported by a grant from the Academic Research Projects of Beijing Union University (to TIAN Caiyun) (No. ZK20202301).]

[收稿日期]2022-10-10; [修訂日期]2023-06-22

[作者簡介]田彩云(1972—),女,山西平遙人,博士,教授,研究方向為旅游經濟與產業、區域與文化旅游、酒店管理,E-mail: lytcaiyun@buu.edu.cn,通訊作者;管祥泰(1999—),男,山東臨沂人,碩士,研究方向為旅游地理、旅游服務管理;田惠文(1993—),男,山西晉中人,博士研究生,研究方向為3S(遙感技術、地理信息系統、全球定位系統)技術與應用。

1 農業農村部. 農業農村部關于拓展農業多種功能 促進鄉村產業高質量發展的指導意見[EB/OL]. [2022-05-26]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-11/19/content_5651881.htm.

2 中共中央 國務院. 黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要[EB/OL]. [2023-03-26]. https://www.gov.cn/zhengce/2021-10/08/content_5641438. htm.

3第一批鄉村旅游重點村名錄于2019年7月23日公布,共計320個;第二批鄉村旅游重點村名錄于2020年8月26日公布,共計680個;第三批鄉村旅游重點村名錄于2021年8月25日公布,合計199個;第四批鄉村旅游重點村名錄于2022年11月15日公布,共計200個。

引用格式:田彩云, 管祥泰, 田惠文. 黃河流域鄉村旅游重點村空間分布特征及其影響因素研究[J]. 旅游學刊, 2023, 38(8): 32-44. [TIAN Caiyun, GUAN Xiangtai, TIAN Huiwen. Spatial distribution characteristics and its influencing factors of key rural tourism villages in the Yellow River Basin[J]. Tourism Tribune, 2023, 38(8): 32-44.]