柵格與算法:探究數據庫電影的界面形塑及敘事調用

“數據庫電影,是一種藝術風格,一種敘事樣態,一種美學感知慣例,一種偏重展示而非偏重敘事的邏輯,一種可能產生更加豐富修辭效果和詩學含義的話語操作。”[1]知識考古學視域下,以往并沒有數據庫電影,只是缺乏專有名詞規定這一電影模式。1998年,影片《羅拉快跑》已毫無遮攔地呈現Tom Tykwer數據庫式的敘事規范,而人們仍舊通過“解構”“游戲化”“先鋒”等辭藻描繪此類電影的遠景。[2]

數據庫電影的接受史,是由媒介生態、信息化社會發展共同編織而成的觀念史。一方面,互聯網、新媒體、電子游戲、計算機技術形塑了大眾觀看電影的界面,使得傳統電影與觀眾的交互邏輯產生移變;另一方面,“媒介融合”“柵格數據(Raster Data)”“數據庫藝術”“計算機算法”等概念,深度影響了如今電影的敘事調用。傳統的敘事分析已經無力闡釋層出不窮的電影敘事模型。未來電影勢必與技術結構同源相生,而到那時,數據庫電影是否迭代為另一樣式,又是否獲得另一稱謂,難以預測。

一、數據庫藝術與數據庫電影

“數據庫技術主要研究如何存儲、使用和管理數據,是計算機技術中發展最快、應用最廣的技術之一。”[3]鑒于信息時代的許多知識工作者、藝術家在管理知識、創造新知、孕育藝術的過程中都需要接觸數據庫技術,其觸及的領域難免受到數據庫的影響。藝術領域與數據庫技術的結合,突破了現有的藝術發展格局。數據庫本身所展現的非線性、隨機性、柵格化等特征,向藝術創作滲透,改變了某些藝術的生產形式。數據庫電影,可算作數據庫藝術的窄化衍生品,也可認為是數據庫藝術應用最為廣泛的界域之一。數據庫電影完成數據庫藝術的概念收束,并在后續的電影創作實踐中深化和豐富了自身的意涵。

(一)數據庫藝術的四重邏輯

美國學者萊夫·曼諾維奇(Lev Manovich)在21世紀初提出“數據庫影像”的學術概念,然而曼諾維奇僅羅列案例闡述“數據庫影像”的應有特質,未明確定義“數據庫影像”。[4]很長一段時間,“數據庫影像”的相關研究處于沉寂狀態,直到新媒體浪潮真正來臨,“數據庫影像”才重新獲得關注,成為電影學研究熱點之一。

相較于數據庫電影,數據庫藝術更先進入學界研究視野。學者黃鳴奮在闡明數據庫藝術非線性實質的基礎上,指出數據庫藝術的四種運作邏輯:一是數據庫藝術是藝術作品的數據庫,數據庫充當藝術作品貯存、展現、調取的工具性媒介。Met Collects、Google Art Project、The British Museum Collection等大型數據庫皆以電子化、數據化的模式貯存藝術作品,目的是為普羅大眾提供接近偉大作品的渠道;二是數據庫藝術與文化內容相關,充當藝術創作的指南。如納博科夫(Vladimir Vladimirovich Nabokov)的小說《微暗的火》由999行詩、索引及文學評論組成。作者虛構了小說中的詩人和評論家,讀者只有通過索引方式才能閱讀。《微暗的火》呈現出精妙復雜的數據庫結構,其敘事并非線性,而是仰賴于讀者調取,具有根莖化、技術化等特征;三是將數據庫設計為精美的、具有藝術價值的交互界面。藝術家熱布拉特制作數據庫網站“三聯”,旨在用可視化數據庫的模式描述人們相互交流的過程。熱布拉特請藝術家界定三種概念,分別對應色彩學中的三原色,互聯網用戶通過點擊某一概念的生成鏈接進入下一個概念(下一個三原色),從而形成一條清晰且獨特的訪問路徑。作者希望揭示數據庫的人文屬性并告誡世人:數據庫是冰冷的,但訪問數據庫的人具有自由意志;四是數據庫本身亦是創作藝術的方式。瑪格麗特·彭尼(Margaret Penney)利用數據庫建立了一個夢境檔案館,邀請世界各地的人通過電子郵件描述自己的夢境,并將夢境一一錄入。由于數據庫自身的復雜性,數據庫構建的藝術作品也具備豐富樣態。[5]數據庫藝術可謂數據庫電影的前奏。數據庫藝術在漫長的生產實踐中獲得復合性的意涵,揭示出數據庫與各種藝術門類之間積極的互動關系。數據庫藝術利用數字媒介的手段啟發數據庫電影的創作;而數據庫電影從數據庫藝術衍生,最終形成具有獨特辨識度的藝術形式。

(二)數據庫電影的概念窄化與概念泛化

如前所述,數據庫電影是數據庫藝術的一種概念窄化,規定數據庫藝術指向電影這一特定的作品類型。數據庫電影的概念窄化在很長一段時間束縛了自身的表達方式。根據曼諾維奇的定義,許多類似于數據庫結構的電影作品不能算作數據庫電影,它們不滿足于“數據簡單匯集”“以特定模式組織數據”等要求,也難以體現敘事調取的非線性和隨機性。曼諾維奇研究數據庫電影的方法是歸納法,因此,他其實是在The Man with a Movie Camera,Windows等作品的窮舉中完成數據庫電影的界定工作。概括而言,曼諾維奇并非設想數據庫電影的本質及未來發展,僅是歸納了他心目中數據庫電影的共性。學者李迅指出“按照馬諾維奇的理論邏輯,作為核心概念的數據庫電影,有三個關鍵元素:依據某種邏輯建立的個項序列:個項或‘模塊場景的空間化呈現;非線性、非因果的敘述組合。”[6]這種界定顯然較為嚴格。

曼諾維奇本意乃是普及和發展數據庫電影,但他對數據庫電影的界定過程實則干擾了數據庫電影的生成。經過多年的迭代和更新,數據庫電影早已和曼諾維奇的設想相去甚遠。如今的數據庫電影在媒介性質、交互界面、敘事調用等方面都存在一定模糊性,甚至一部分數據庫電影已經與電子游戲、新媒體藝術、數據庫深度融合,表現為多個藝術門類相互復合的模式。如《黑鏡:潘達斯奈基》(Black Mirror:Bandersnatch)在電影中融合游戲的形式,允許觀眾通過鼠標調用敘事,并以觀眾的訪問路徑作為最終的敘事呈現;另有一些作品借用電影手法制作游戲,解構游戲中的開放世界,將游戲中故事的走向“數據庫化”。如《底特律:變人》(Detroit:Become Human)圍繞三名人工智能設計敘事。在游戲中,玩家有選擇支線劇情的權利,當游戲人物面臨關鍵抉擇,玩家需要憑借自身意志替游戲人物找到前進方向。《底特律:變人》以游戲名義發行,但在某種程度上它是否能算作電影,還需進一步討論;當然,除“游戲化的電影”和“電影化的游戲”外,數據庫電影仍在不斷迭代不同的“亞類”。無論是清水茜(Shimizu Akane)為科普目的創作的二次元番劇《工作細胞》[7],即成品電影的二次創作[8],抑或由電影序列組成的“漫威宇宙”[9],皆顯示出與數據庫結構、數據庫思想高度相關的特質。可以說,數據庫電影正在藝術家的持續探索中獲得了更加泛化的概念,而這種概念泛化賦予了數據庫電影更大的發展空間,也賦予了電影評論者、敘事研究者更便捷的解釋工具。在筆者看來,數據庫電影目前最大的特性體現在界面形塑與敘事調用方面。尤其數據庫電影的敘事調用,解決了傳統敘事學應對“混亂敘事”時語焉不詳的問題,突破了從文本出發的敘事分析格局。

二、柵格中的界面形塑

研究數據庫電影,不僅要看到數據庫電影背后的數據庫,還要看到數據庫和用戶之間,用以溝通和調取信息的“界面”。從具象化的角度而言,數據庫電影的界面指的是用戶操作界面、媒體入口、對話框選項等;從抽象化的角度,數據庫電影的界面泛指一切充當“數據庫-用戶”中介的通道。

(一)界面的產生

與人類存儲信息的方式不同,計算機存儲信息使用的是二進制數值。也就是說,在計算機的世界里,一切信息的表示都可以簡化為“0”和“1”的組合。如果不考慮人機交互,計算機僅僅利用二進制即可滿足貯存信息的需求。然而,現實世界恰恰需要計算機為人所用,這也就順勢催生了“編譯語言”(Compiled language)以及“解釋語言”(Interpreted language)。為了擴大計算機應用的受眾范圍,信息科學家進一步設計出更符合直覺的操作方法,即界面操作。從此,用戶只需要使用界面調取數據庫中的信息,無需掌握復雜、晦澀的計算機操作邏輯。用戶在接觸計算機時遇到的聲音、圖像、視頻,在計算機科學中實屬表面現象(surface phenomena),唯有二進制代碼才是計算機關閉以后信息的真實面貌。[10]學者高淑敏承接曼諾維奇的論述,將數據庫電影背后的數據庫看作“面向對象數據庫”,認為在傳統“關系數據庫”中,視頻之類信息的修改會造成數據庫結構的大規模變動,效率較低;而“面向對象數據庫”則巧妙地化解了這一問題,這類數據庫適應了用戶對界面的調用,展現出因對象而變的特性。[11]學者車致新將未來電影與電子游戲的交互界面視作VR手柄中3-DoF到6-DoF之類的技術,指出VR手柄等物理器材的出現,改變了用戶與敘事之間的交互模式。[12]然而,這些具體化的理解可能會在數據庫電影的短期發展歷程中全然改變,“界面”遠不是具象的物質實體或視覺形式所能概括。正如學者胡翼青、王沐之總結的那樣,“(界面)既可以是一個生成內容體系的技術物,又可以是一種無形無相的想象空間。說它是存在者,你感受不到它的存在;說它不存在,似乎我們都因它的存在而存在,而且還經常被卷入它內在的時空中。你可以說它不存在,又可以說它無處不在,它是一種典型的幽靈式的存在。”[13]

(二)柵格中的界面

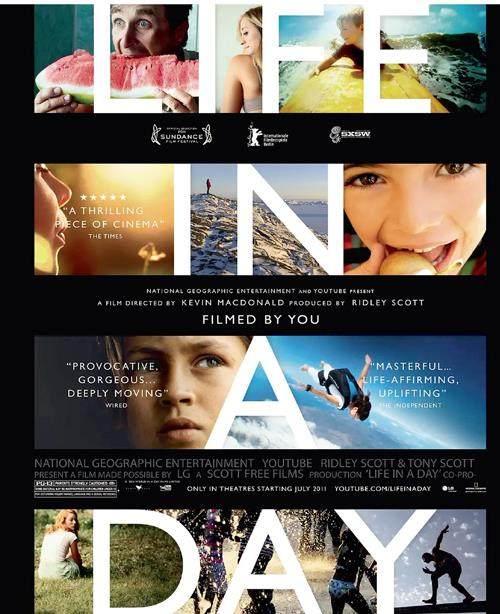

具象化解釋的失效,促使人們進一步反思界面的性質。即用抽象化的方式來描述界面,或許更加符合界面的邏輯。目前,數據庫電影所使用的界面可抽象為“柵格數據”(Raster Data)。一方面,“柵格數據”與傳統數據一樣,由“值”構成,具有鮮明的數據特征;另一方面,“柵格數據”中分支出“影像數據”(Remote Sensing Image),類似于數據庫電影中的影像片段。“柵格數據”通過傳統數據和影像數據描述地理空間,實現空間的數據化管理。“柵格數據”同時具備空間屬性與時間屬性,其既可以描述地理的空間變化,也可以描述該地理位置的時間變化。在數據庫電影中,界面是柵格中的界面。觀眾真正獲得數據庫電影的敘事乃是經由柵格,并非直接同數據庫交互。UGC(User Generated Content)電影《浮生一日》展現出細粒度極強的柵格規范,該片制作者邀請世界各地網民發送記錄自己生活的影像,最后再由專業的剪輯人員篩選素材并剪輯成片。[14]《浮生一日》缺乏專門為觀眾設計的交互界面,它的運行節奏和傳統電影別無二致。但是,值得一提的是,《浮生一日》本質表現為數據庫影像,其用抽象的柵格與觀眾交互,而非具象的操作界面。在數據化的柵格中,制作者嚴格限定了投稿者的時間數據(Time Data),放松了對空間數據(Spatial Data)的約束和要求。因此,剪輯人員可按照時間的柵格排列電影畫面出現的先后次序,再由空間柵格向觀眾顯示全世界各地文化和生活的多樣。數據庫電影對界面的形塑大抵都是通過柵格完成,當然,這種論斷不能過于絕對。事實上,沒有人了解未來數據庫電影的走勢和發展,或許到了某一臨界點,柵格已經無法描述數據庫電影的界面生成。

三、算法中的敘事調用

如果僅存在數據庫或界面,難以真正使數據庫中的信息組成敘事。數據庫電影中的影像片段、影像組塊需要“算法”調用,構建用戶獨特的訪問路徑。算法不是僵化的,也并非是冰冷的,算法背后站著“人”,這就在算法上附著了社會屬性與文化屬性。[15]具體來說,觀看電影的主體是由其生命經歷所塑造,這種生命經歷相當于算法仰賴的歷史數據,主體認知世界的思維范式則相當于算法。由于不同主體思維范式不同,其最終調用的敘事范式也就不同。

(一)算法對主體性的拔擢

媒介思想史上,基特勒承繼拉康(Jacques Lacan)與麥克盧漢(Marshall McLuhan)的衣缽,立足物質性的技術變遷,對“技術掩蔽主體”的現象大加撻伐。一是基特勒從思想的容器——文字,反推出人類本質所在乃是書寫行為;二是計算機之類的機器媒介被基特勒視作“離身性媒介”,此種媒介消解了原先主體與文化技藝共生融合的狀態,造成主體性的退場(隨著技術發展,主體甚至將永遠退出意義生成場域)。[16]

以基特勒的第一條論證邏輯來看,不難發現他對拉康鏡像階段學說的倒錯式挪用。基特勒認為手是人體的一部分,因此書寫活動表現了人類與媒介最自然的交互方式,此種觀點不乏道理,但有些武斷。書寫尚且涉及對能指和所指的掌握,相比之下,口語似乎才是更為自然的媒介交互。這樣一來,用錄音機記錄口語是否比書寫更加本質?答案或許與基特勒預設觀點截然相反。至于“離身性媒介”的相關論述,基特勒有明確的學理脈絡,只是順遂此脈絡,主體性退場的結論無法得出。機器媒介的確具有離身性,但其未嘗不能拔擢和強調主體。

數據庫電影對敘事的算法式調用,幾乎向外界宣告數據庫電影是一種技術主導的藝術創作。事實上,越是突出數據庫電影中的技術元素,觀眾越是能夠覺察周遭環境技術的無所不在,越是能夠對技術媒介產生反思。例如,《黑鏡:潘達斯奈基》以互動電影形式將觀眾“拋擲”到多重敘事的異托邦,本身便是對主體性存在的提醒。抑或,觀眾在投入《超級馬力歐兄弟大電影》(The Super Mario Bros.Movie)構建的任天堂游戲世界時,難道意識不到整部電影由游戲彩蛋、游戲關卡、IP人物湊泊而成?顯然,事實并非如此。觀眾能夠覺察自己是在用算法調用敘事,甚至能夠隱約了解到算法敘事的作用——通過技術手段“斜目而視”,抵達實在界(The Real),避免主體性在技術時代的湮沒。

(二)敘事范式調用與訪問路徑

文字媒介為主導的時代,傳統敘事學家用“順敘”

“插敘”“預敘”等術語研究文本中的敘事情況,延伸至電影敘事學發端,又有“嵌套式”“銜尾式”“開放式”等專門描述電影敘事結構的概念出現。如今,隨著電影實踐不斷推進,敘事范式層出不窮,傳統敘事學已經失去部分解釋效力,難以概括紛繁復雜的敘事現象。對于《黑鏡:潘達斯奈基》這類作品而言,不便形容究竟采用了何種敘事,因為每個主體生成的影像內容是不同的,影響內容生成的最終結果,取決于主體做選擇時所采取的思維范式。觀看《黑鏡:潘達斯奈基》與玩電子游戲類似,到某一劇情將觸發某種選擇,而玩家需要通過自己的經驗幫助人物推進劇情。

《黑鏡:潘達斯奈基》的玩家(或觀眾)分為兩類:第一類只會觀看一遍電影,在電影中形成一次訪問路徑。這類觀眾專注于獲得最貼合主體性特征的觀影體驗,并在劇情中形成對技術和生命的反思;第二類玩家則完全不同,他們希望走通所有結局,因此會反復觀影,直到窮盡全部訪問路徑。這類玩家更在乎數據庫本身的結構形式,在敘事方面,他們期待的是“作者視角/上帝視角”①。傳統敘事學難以應對《黑鏡:潘達斯奈基》式的敘事,其中一個原因是分析對象的偏差。傳統敘事學以文本為對象,當文本具有了不斷變動的能力,自然也就無法解釋敘事的運作邏輯。某種程度而言,敘事調用的形容之所以恰當,因為其直接借鑒計算機思維,通過計算機思維思考電影文本的敘事規范。

仍以《黑鏡:潘達斯奈基》為例,第一類玩家、第二類玩家的區別在于敘事調用次數的多寡。其中,第一類玩家只使用一次敘事調用,目的是形成一條獨一無二的訪問路徑,這條訪問路徑即是主體自身的意義之徑;反觀第二類玩家,調用多次敘事,自然會造成多重路徑的存在。當所有“訪問路徑”被窮舉,數據庫結構也更加明晰。第二類玩家在挖掘數據庫敘事的“根莖”,他們眼中《黑鏡:潘達斯奈基》不再僅僅是消費娛樂的產品,而是用以研究和思考的重要文本。簡單理解為:第二類玩家同第一類玩家的算法敘事是不同的,這也就從根本上導致了作品無限復雜的多義性。在數據庫電影中,敘事權在用戶,敘事意義的讀解亦在用戶。數據庫電影正是在敘事算法中完成對主體的賦權。

結語

隨著技術不斷發展,數據庫電影也在經歷不斷解域、歸域的過程。目前數據庫電影并非市場主流,但前景無可限量。近期斯坦福AI NPC實驗已向人們揭示數據智能化的可能性①。如若人工智能與數據庫電影相耦合,電影或將變為純粹調配參數的工作。屆時,普通人也可以以極低成本制作一部電影,并通過自己的構想,為其他人提供類真實的互動影像世界。

參考文獻:

[1]趙斌,徐博文.數據庫電影的概念及其哲學意涵[ J ].貴州大學學報:藝術版,2021(03):59-64.

[2]付偉.解構的游戲:《羅拉快跑》[ J ].電影評介,2007(13):15-16.

[3]向海華.數據庫技術發展綜述[ J ].現代情報,2003(12):31-33.

[4]Baetens J,Manovich L,Kratky A.Soft Cinema.Navigating the Database[ J ].Image and Narrative,2005.

[5]黃鳴奮.數據庫藝術:信息科技與敘事實驗[ J ].三明學院學報,2005(01):15-19.

[6]李迅.數據庫電影:理論與實踐[ J ].北京電影學院學報,2017(01):48-54.

[7]張劍,李曼丹.《工作細胞》:現代技術媒介下的現實重構、擬人形象與數據庫敘事[ J ].電影評介,2022(16):91-94.

[8]鐘瀚聲.數字時代既成品電影的數據庫敘事研究——以《愛情最終剪:女士們和先生們》為例[ J ].當代電影,2022(02):123-126.

[9]檀秋文.數據庫電影——理解“漫威電影宇宙”的一種路徑[ J ].貴州大學學報:藝術版,2021(03):51-58.

[10]張昱辰.走向后人文主義的媒介技術論——弗里德里希·基特勒媒介思想解讀[ J ].現代傳播(中國傳媒大學學報),2014(09):22-25.

[11]高淑敏.軟件控制電影與電影的軟件化——“數據庫電影”再研究[ J ].北京電影學院學報,2020(03):39-49.

[12]車致新.電影、游戲、元宇宙:交互界面的媒介譜系[ J ].當代電影,2021(12):27-32.

[13]胡翼青,王沐之.發現界面:審視媒介的新路徑[ J ].湖南師范大學社會科學學報,2022(06):116-124.

[14]閻瑾.《浮生一日》:網絡時代的“巴別塔”[ J ].現代視聽,2021(03):50-54.

[15]方師師.算法:智能傳播的技術文化演進與思想范式轉型[ J ].新聞與寫作,2021(09):12-20.

[16]郭小安,趙海明.媒介的演替與人的“主體性”遞歸:基特勒的媒介本體論思想及審思[ J ].國際新聞界,2021(06):38-54.

【作者簡介】? 蒲洪花,女,山東莒縣人,臨沂大學傳媒學院講師,黨政辦公室主任。

【基金項目】? 本文系山東省社會科學規劃研究項目“馬克思主義大眾化理念下魯劇跨屏傳播研究”(編號:21CMYJ06)階段性成果。

①參見:Github社區中的全線劇情流程圖https://github.com/iann0036/bandersnatch-graph.