區域空間“蔓延—收縮”形態并存對城市經濟發展的影響

摘要:當前我國的城市發展步入了“蔓延”與“收縮”并存的階段,“增長與收縮”已經成為城市轉型的全新議題。本文基于2007—2017年廣東省21個地級以上市的面板數據,建立計量模型,嘗試探究快速城市化背景下城市蔓延與局部收縮兩種形態對區域經濟發展的影響。研究發現:在以“人口”和“土地”為載體的城市中,城市蔓延不同于增長,在一定程度上影響了區域的經濟發展,蔓延程度越嚴重,經濟發展越脆弱;城市收縮對經濟發展產生影響,但根據地域差異,影響程度不一;“蔓延—收縮”雙重現象并存具有動態變化性,對區域經濟的發展具有不確定性。

關鍵詞:城市蔓延;城市收縮;經濟發展;廣東省地級市

【中圖分類號】 TU984? ? doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2023.04.007

【基金項目】國家社會科學基金青年項目“空間治理視域下收縮型城市的治理阻梗及優化機制研究”(22CZZ017)研究成果。

一、研究背景與問題提出

20世紀中后期,歐美等地區的城市出現了資源衰竭、人口流失、經濟下滑、空間空置等衰退現象[1],引發了廣泛的關注。針對城市人口大量流失的現象,沃爾特·西貝爾(Walter Siebel)等[2]在對德國魯爾區的實證研究中正式提出了“收縮城市(Shrinking City)”的概念,作為對去工業化導致城市人口和經濟衰退的隱喻。雖然在當時的大多數研究中,沒有廣泛接受的術語來解釋相關問題,但有“枯萎”“遺棄”“城市危機”“衰落”“去城市化”等類似“收縮城市”的術語。國際學者成立了一個關于收縮型城市研究的機構——“收縮城市國際研究網絡(Shrinking City International Research Network)”①。該機構認為,只要人口規模超過1萬的地區連續2年出現人口流失問題,并帶來嚴重勞動力市場結構危機,就可以稱為城市收縮。

國內關注收縮城市研究的學者于2014年11月共同發起了“中國城市研究網絡(Urban China Research Network)”②,持續跟蹤收縮城市的研究。基于我國鄉鎮人口數據,以龍瀛為代表的學者研究發現,在2000—2010年間,我國大約有180個城市經歷過收縮或正在收縮之中[3]。一方面,新型城鎮化的發展突飛猛進,我國常住人口城鎮化率突破65%③;另一方面,在東北、長三角、珠三角地區卻出現了不少收縮型城市。由此,有學者認為當前我國的城鎮化發展步入“增長與收縮并軌的階段”[4]。

2019年,國家發展改革委第一次出臺“收縮型中小城市要瘦身強體”的政策文件,為收縮型城市的治理指明了方向④。2022年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》⑤,進一步提出“結合城鎮發展變化態勢,引導人口流失縣城轉型發展”。那么,在區域發展一體化背景下,同時出現“無序擴張”與“局部收縮”現象的城市會對經濟發展產生何種影響?不同城市或地區的區域差異如何?如何促進區域經濟韌性發展和城市彈性建設?既有研究發現:2008年后,珠三角地區出現了城市“增長與收縮”兩種截然不同的現象[5],且人口收縮呈現“核心增長—外圍收縮”的分布規律[6]。基于此,本文試圖通過廣東省21個地級以上市的面板數據分析“蔓延與收縮”雙重現象對區域經濟發展的影響。

二、文獻回顧與研究假設

城市發展受到自然災害、氣候變化、技術革命、經濟危機、人類社會活動等外生因素變化的影響。因此,城市不可避免地會以特定的周期模式經歷演變,即城市(鎮)的發展基于階段的差異,呈現出不同的特點[7]。城市化初期,受經濟社會發展水平和勞動力釋放能力低下的影響,規模工業生產、人口增長和土地擴張均呈現增量的特征;城市化中期,大城市人口集聚膨脹,土地規模進一步擴大,出現“城市病”、區域發展不平衡等諸多問題,城市的發展逐漸邁向“存量發展”;城市化后期,大城市出現了發展飽和狀態,小城市則得到人口回流,城市發展尋求高質量發展、精細化治理的“減量發展、瘦身強體”。區域經濟學研究認為,城市作為一個生命有機體,其立足于區域中的一個功能性節點、耗散性結構,與外界進行著新陳代謝的物質、信息、能量的交換,不管是蔓延還是收縮,本質上是經濟條件下區域集聚能力的反饋和體現[8]。

(一)城市蔓延與經濟發展

作為一個西方舶來品,城市蔓延(Urban Sprawl)概念沒有統一的標準和界定,其研究領域通常是跨學科的。1933年,美國田納西河流域管理局(TVA)[9]第一次使用“城市蔓延”一詞,主要為了表征城市規劃中無序擴張對城市的生態環境帶來了破壞。第二次世界大戰后,城市蔓延成為全球城市化進程中面臨的重要議題。學界普遍認為,城市蔓延是一種無序、低密度、分散的擴張模式,其“攤大餅”式的空間擴張過程帶來一系列的交通、環境等“城市病”,并伴隨著人口的低密度增長[10]。我國的城市蔓延伴隨著建筑業的大肆擴張,房地產開發企業為追求利益最大化,在加快住房建設的同時,忽視了綠化和公共基礎設施的建設[11]。基于1978—2003年間華東地區城市的面板數據測量,李效順、曲福田[12]發現區域經濟與城市蔓延之間存在因果關系,城市蔓延是工業化、全球化、城市化的特殊階段,從改革開放到2003年之前,我國區域經濟的發展與城市蔓延呈現周期性波動的特征,但2003年后逐漸脫鉤。劉修巖、李松林等人[13]基于夜光燈數據從城市“省—市—內部”三個尺度度量了區域經濟的發展與效率,發現擴張后的多維城市空間對城市區域經濟的影響更大。王家庭等[14]認為當前我國快速城鎮化中出現的城市蔓延問題,夾雜著合理的區域經濟和發展訴求,這是我國城市化轉型的產物。基于此,按照時間的劃分,在城市化發展的不同階段呈現出不同的效果,其中工業化階段是城市蔓延最迅速的階段,而工業化前期及后期則出現較低水平的蔓延現象,本文提出研究假設1:

城市蔓延不同于增長,在一定程度上影響了區域的經濟發展,蔓延程度越嚴重,經濟發展越脆弱。

(二)城市收縮與經濟發展

關于城市收縮的研究理論,主要聚焦于因果循環機制[15],即在復雜的生態系統中,由于經濟、人口、制度等因素的影響,傳統產業出現衰落,區域內部出現經濟危機、人口流失等問題。這些問題導致城市喪失活力,城市吸引力下降,資本投入不足,就業市場空心化[16]。一些以工礦業為主導的城市受制于資源枯竭的影響,經濟轉型困難,加之國內外競爭環境的變化,出現“人口”和“資本”的全面衰退[17]。反過來,“惡性循環機制”在城市收縮的困境中對經濟發展再次產生連鎖影響[18]。同時,受到區位、教育、福利等因素的驅使,一些中小城鎮人口大量向大城市流動,中小城鎮勞動力不足,經濟持續衰退,等級地位隨之下降。一般來說,經濟發達則會吸引更多的人口,而經濟落后則出現人口的流失,經濟發展表面上來看是與“收縮”現象背道而馳的,但是,當前我國的人口流動具有特殊性,人口的流動受到城鄉二元戶籍制度的影響[19],即在戶籍屬性和身份標識基礎上的勞動力市場出現了城鄉差異帶來的割裂對立問題。因此,不易量化的制度因素嵌入其中,難以識別是否是城市收縮帶來的影響。由此提出假設2:

城市收縮對經濟發展產生影響,但根據地域差異,影響程度不一。

(三)城市空間“蔓延—收縮”現象并存對經濟發展的影響

如果從低效率的“人口—土地”發展來分析城市蔓延,而從人口流失方面來分析城市收縮,其實這兩種狀態是處于動態變化之中的。盡管角度不同,但這些概念都與人口、土地規模有關。而當前普遍做法卻僅考慮其一,將人口、土地規模分開研究,降低了研究的客觀性。因為二者都是“總量”指標,并沒有考慮城市空間內部人口、土地間的匹配關系,如有的地方人口密度大,有的地方人口密度小,勻質的空間假定將這些差異同質化,是脫離現實的[20]。徐博和龐德良[21]提出了一個基于城市衰落后再增長的邏輯猜想和脈絡框架。他們認為,就蔓延現象而言,主要分為兩種類型,一種是以政府或市場為主導的城市外圍的土地擴張和人口增加,而另一種則是收縮城市的人口外流帶來的人口膨脹,這種情況下多以地方政府的政策引導為主。

在我國,“收縮”并非“增長”的反面,而是城市形態變化的一部分。根據孫青和張曉青[22]等人的研究,從城市增長和收縮的發展來看,兩者均屬于城市發展過程的一部分,可以通過一定的途徑和機制相互轉換。城市增長和收縮之間相互轉換的機制可以通過城市復興作為中間“媒介”實現,因此城市復興是實現兩者轉換的關鍵。城市在增長過程中遇到資源環境耗竭、產業結構不合理等問題,可能導致城市整體經濟下滑,引起以失業率上升、人口大量流失、社會危機、功能受損以及越來越多的空置和廢棄建筑為特征的城市收縮現象[23]。楊寧寧、羅小龍等人[24]通過對長三角城市群的空間演化測量研究發現,江浙滬北部出現的人口遷移,呈現出總體增長和相對收縮兩種情況,認為城市收縮并不是瞬時性的,而是在一個相對持續性時間里的長期變化。在城市經歷過一段時間的收縮之后,自身進行一系列的調整和“反彈”,重新實現城市發展的增長性高于收縮性,并且通過不同方式和途徑完成城市復興,最終又回到城市增長階段,開始新的一輪發展。由此提出假設3:

“蔓延—收縮”雙重現象并存具有動態變化性,對區域經濟的發展具有不確定性。

三、研究對象與測量分析

(一)研究對象

廣東作為改革開放的前沿陣地,城鎮化水平較高,但區域差異明顯。廣東省統計局發布的數據顯示⑥,截至2022年底,廣東城鎮人口比例為74.79%,高出全國城鎮化率平均水平,但區域差異明顯,珠三角區域人口城鎮化水平高達87.48%,而粵東西北地區則低于全國平均水平,尤其是粵西地區和粵北地區,人口城鎮化水平分別僅為48.04%和53.06%。區域發展不平衡是廣東省長期存在的問題,珠三角地區經濟社會發展水平位于全國前列,而粵北、粵西等城市的發展狀況則不容樂觀,個別城市甚至低于全國平均水平。當前廣東省共有21個地級以上市,其中分為珠三角地區城市和非珠三角地區城市。珠三角地區城市包括廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶9個城市。非珠三角地區的城市又具體可以分為粵東地區的汕頭、汕尾、揭陽、潮州,粵西地區的茂名、陽江、湛江,粵北地區的韶關、河源、梅州、清遠、云浮。

(二)數據來源與變量描述

基于以上分析,本文擬通過計量模型來實證分析城市蔓延和收縮對經濟發展的影響。通過構建2007—2017年廣東省21個地級以上市的面板數據,得到231個有效樣本,包括21個城市的截面單元和11個年份的時間序列。其中,論文構建的面板數據主要來源于《廣東統計年鑒》《中國城市統計年鑒》《中國城市建設統計年鑒》和相應年份各城市的統計公報。對數據的缺失值主要采用加權平均進行處理。本文的研究方法主要是運用STATA 15.0進行面板數據的固定效應檢驗,然后進行區域異質性分析,最后通過系統GMM進行穩健性檢驗。

1.變量說明(表1)

(1)被解釋變量——人均GDP

雖然GDP作為區域經濟的指標存在爭議,但不可否認,其仍然是公認的作為衡量宏觀經濟運行的重要測量工具。根據國家統計局對于人均GDP的界定⑦,單一的GDP增長只能表征城市經濟發展的總量和初次收入分配的結果,而分配到個人,即用GDP與總人口的比值進行核算,更能反映人民的生活水平和國家經濟的發展水平,也更加強調國民的意義。因此,本文選取人均GDP表征經濟發展的水平,其中以人口為單位的計算為常住人口,而非戶籍人口。

(2)解釋變量

基于前文的敘述和測量,本文測量的城市蔓延指數反映城市的蔓延程度,關注點主要從狹義層面分析城市的“土地擴張”與“人口增長”。而城市收縮指數表征的是城市人口收縮的程度,主要運用常住人口和戶籍人口的比值來測算。

①城市蔓延指數。城市蔓延的測量分為單維度、多維度指標,本文主要從人口和土地的視角展開,表達的是城市發展中土地擴張和人口增長中呈現的問題。因此,依據王家庭等學者[25]關于城市蔓延的經典算法,選取城市人口增長率與城市建設面積增長率的比值。②城市收縮指數。“收縮城市國際研究網絡”主要基于人口流失即人口數量的減少來測量城市收縮現象,但我國的城市收縮問題具有特殊性,部分受城鄉二元戶籍制度的影響。故關于城市收縮的測量援引杜志威、張虹鷗[26]和劉錦、鄧春鳳[27]等學者的測量方法,使用“常住人口/戶籍人口”的比值來測量人口的流動。

(3)控制變量

①外商投資水平(Fdi)。國際資本在廣東省的投資主要是在第二產業上。外商直接投資對城市郊區化的影響比較明顯,拉動區域經濟的同時不斷抬高中心城市房價。②固定資產投資(FI)。城市發展中的固定投資,如資本、土地等資源,增加了城市的資本存量,有利于城市集聚經濟的發展。③一般預算收入占GDP的比重(FD)。用來表征城市財政收入情況,省內財政情況決定了一個城市在整個省內部的財政話語權。城市建設需要財政的大力支撐。④第二產業增加值指數(Pain2)。城市建設中主要以第二產業的增加值為重要指標,主要反映第二產業新增加價值的情況。⑤第三產業增加值指數(Pain3)。廣東省內城市的發展很大程度上依賴于第三產業的發展。⑥房地產投資占比(Reit)。在城市集聚發展的過程中,土地市場的過度擴張帶來城市房地產業的泡沫化。

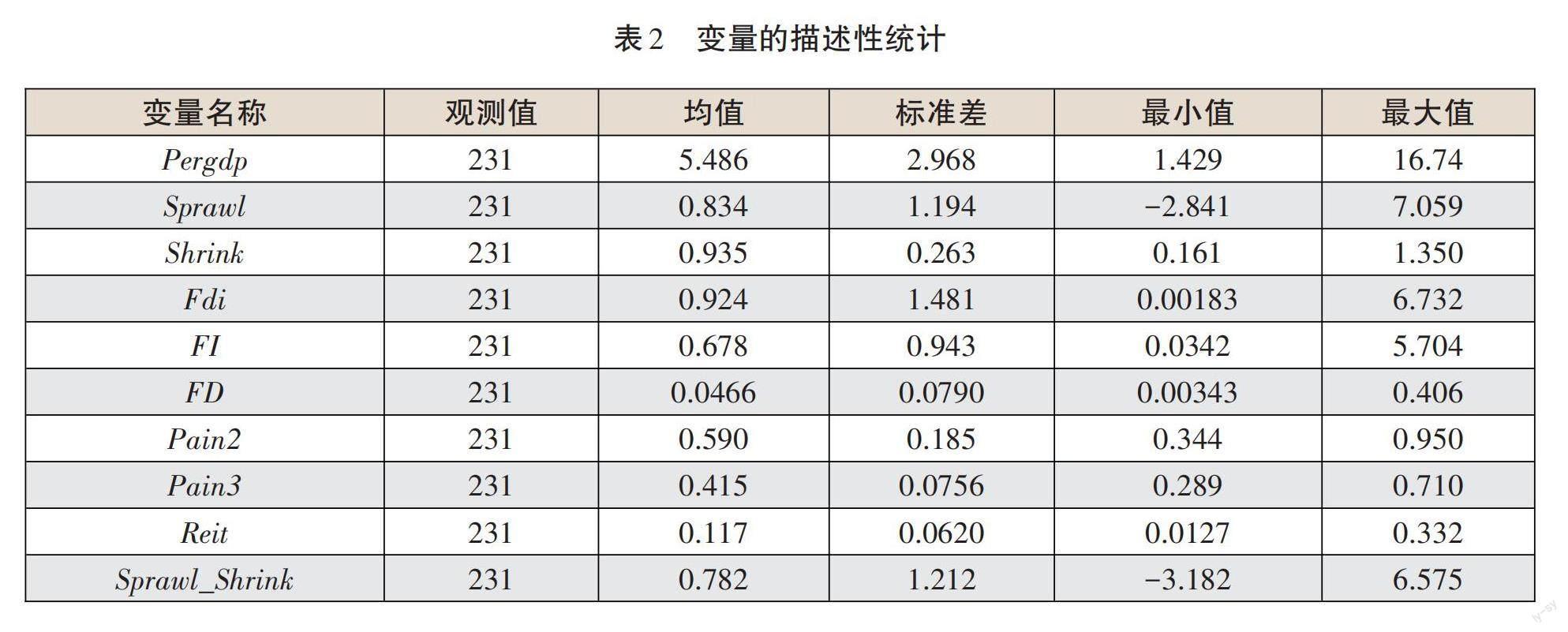

2.變量的描述性統計

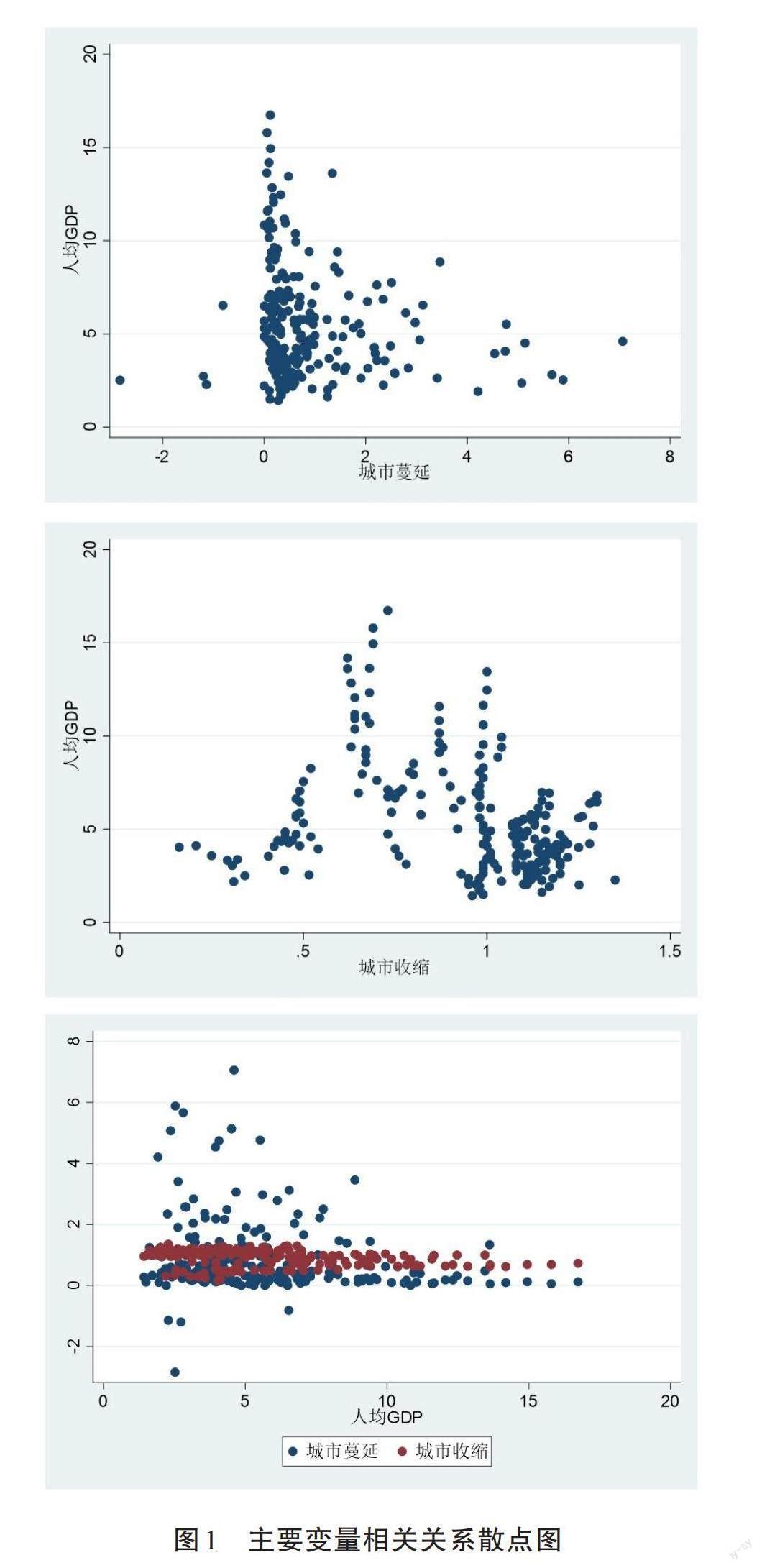

從圖1可以看出,城市蔓延和收縮均與人均GDP呈現相關關系。其中,在城市蔓延初期,推動了經濟的發展,但是到了后期,推動的速度呈現下降的趨勢。城市收縮與人均GDP關系不明顯。從三者同一散點圖可以看出,城市收縮的影響變化幅度比較小,而蔓延指數的影響波動較大。從描述性統計(表2)可以觀察到,共有231個樣本,各項指標的均值、方差、最大值和最小值均在合理范圍內。

四、模型設定與假設檢驗

(一)計量模型設定

本文的模型主要反映城市蔓延和收縮對經濟發展的影響,具體的計量模型設定為:

[Pergdpit=β0+β1Sprawlit+β2Shrinkit+β3Controlit+εit]

其中,i表征城市,t表征時間;Pergdp為人均GDP,表征經濟發展情況;Sprawl表征城市蔓延指數,Shrink表征城市收縮指數;Control表征選取的控制變量;[εit]表示隨機擾動項;[β0]、[β1、β2]表示模型的待估參數。

(二)計量結果與假設檢驗

本文首先對各變量之間的多重共線性進行檢查,發現反差膨脹因子VIF均小于3,即不存在重復和疊加嚴重的情況,單個變量可以共存。同時,對2007—2017年廣東省21個地級以上市構成的面板數據進行基礎靜態面板數據分析[28]。通常固定效應和隨機效應模型是有效的。通過豪斯曼檢驗(Hausman Test),本文選擇固定效應模型進行基準回歸研究,之后分區域對珠三角地區和非珠三角地區城市進行區域異質性分析,最后運用系統GMM方法進行穩健性檢驗。

(1)基準回歸結果分析

本文新設置變量Sprawl_Shrink,表征城市蔓延和收縮交互作用下對經濟發展的影響。表3報告了基準回歸結果,其中以人均GDP為解釋變量的回歸分析選取了固定效應模型,主要是由于時間變化因素的影響,加之豪斯曼檢驗得出固定效應的有效性。模型1表明了主要核心解釋變量蔓延指數和收縮指數的影響,模型2是加入交互性后的回歸結果,而模型3和模型4則是加入控制變量后的結果。

從模型1中可以看出,蔓延指數和收縮指數均通過了顯著性檢驗,城市蔓延指數和人均GDP呈顯著負相關,在0.119個百分點上成負向顯著,說明城市蔓延對區域經濟并沒有起到推動作用,反而影響了經濟的健康發展,驗證了假設1。收縮指數同樣與人均GDP呈現負相關,且相關指數為-3.018,說明相對于蔓延,收縮對經濟發展的負面影響更大,人口流失帶來的后果非常嚴重,驗證了假設2。引入交互項,二者交互作用下對城市區域經濟的影響依然顯著負相關,說明二者共同作用下的綜合效應依然會產生影響,主要是負面效應,說明當前城市的發展態勢亟須尋求一種平衡狀態。由此可見,城市發生的蔓延和收縮現象均對經濟的發展產生不利影響。加入控制變量后,整體擬合優度從0.09提升為0.8左右。其中蔓延指數的負向影響降低,而收縮指數轉為正向影響。對外投資、固定資產投資、一般財政預算收縮、第二第三產業、房地產投資占比等均與區域經濟呈現顯著正相關關系。這里反映出外商投資、固定資產投資和產業增長等資本集聚的增量投資帶來了城市集聚經濟的發展。其中比較突出的是一般財政預算收縮和房地產投資占比,這與“土地財政”政策密不可分。需要說明的是,在城市化發展的上半場,土地有償使用是很重要的一個成果,沒有這個成果,城市就沒有足夠的建設和發展資金,地方政府必須致力于城市規模的擴張,房地產業也出現了蔓延式增長的狀態。但現在的中國城市化發展已經進入了另一個階段,從無序往外蔓延擴張,轉到了內涵式、更新式的高質量發展階段。在控制變量的影響下,蔓延和收縮的影響力下降,尤其是收縮指數呈正向的顯著性關系,側面說明了在內外投資水平、房地產發展、產業驅動等多重要素的集聚下,蔓延和收縮的影響會得到一定程度的消減。

(2)區域異質性分析

本文著重分析廣東省城市發展的區域差異,故按照珠三角地區和非珠三角地區將城市劃分為兩個類別,進行固定效應模型的回歸分析。表4即呈現了回歸后的結果,其中模型5和模型6為珠三角地區9個城市基于空間序列呈現的固定效應結果,模型7和模型8為非珠三角地區12個城市的固定效應結果。模型5顯示蔓延和收縮指數均對區域經濟呈現負相關關系,而其交互項則正相關。其中,收縮的影響程度大于蔓延,這說明珠三角地區的城市發展更多受到城市人口流動變化的影響。加入控制變量,整個顯著均不明顯,而收縮指數則呈現正相關關系。根據模型6的結果,在珠三角地區的城市,城市的蔓延和局部地區的收縮指數對人均GDP呈現正向相關關系,并沒有嚴重影響當地經濟的發展。這或許與認知常識有悖,但可以從兩個角度進行解釋:一方面,我國的城市蔓延是在快速城市化進程中產生的,受市場因素的影響也更強烈,城市蔓延擴張帶來的經濟集聚效應也一直存在;另一方面,人口減少與經濟衰弱并不總是齊頭并進,戶籍制度下非戶籍人口外出務工,但地區GDP的收入并未減少。總體而言,珠三角地區到了新型城鎮化高質量發展的階段,城市的蔓延擴張是主要形態,收縮現象不明顯,而非珠三角地區呈現的“蔓延—收縮”形態更加明顯,對經濟發展的影響較大。

對比控制變量的影響結果,外商投資方面,珠三角地區呈現明顯優勢,而非珠三角地區則不相關;固定資產投資方面,總體區域均呈現正向的顯著結果,但是珠三角地區的顯著程度更高;就產業影響而言,珠三角地區第二產業和第三產業效應相反,非珠三角地區城市第二產業的發展對區域經濟產生了負向相關關系,這或許可以理解為城市工業發展不景氣帶來人口流失、傳統產業優勢喪失的影響。從一般預算對區域經濟的影響來看,雖然兩個地區均呈現正向相關關系,但是非珠三角地區城市受到的影響更大,也說明了其更需要得到財政的支持。在房地產投資方面,珠三角地區的投資影響力度和強度遠大于非珠三角地區。由此可見,廣東省內部發展差異明顯,受到城市發展階段的影響,整體而言,珠三角地區受到的影響多為負面,而非珠三角地區影響較小。

(3)穩健性檢驗

關于基準回歸的內生性問題一般通過更換變量或轉換模型進行檢驗,用以解決模型存在的偏誤問題。本文采用系統GMM動態面板數據的通用方法進行穩健性檢驗。表5集中反映了系統GMM對基礎回歸和面板數據固定效應的穩健性檢驗。其中,L.Per_gdp表示滯后一期的因變量,對應的3個模型(M9、M10、M11)主要反映蔓延、收縮指數及其交互項對因變量滯后一期的影響情況。穩健性檢驗結果顯示:蔓延指數和收縮指數均對人均GDP呈現負相關關系,與假設1和假設2的結果基本一致,說明蔓延和收縮現象帶來了經濟發展的滯后影響。但是加入控制變量后,因變量的滯后一期呈現正向影響。交互項方面,則呈現負相關關系。其他控制變量對經濟發展均呈現正向相關關系,整體而言,穩健性檢驗得出的結果與基準回歸效果一致,故此模型具有穩健性。

五、研究發現與對策建議

(一)研究發現

當前我國城市發展呈現“無序蔓延”與“局部收縮”并存的態勢,對區域經濟的發展產生重要影響。本文通過對廣東省十年間21個地級市面板數據的實證研究發現:在以“人口”和“土地”為載體的城市中,在快速城鎮化進入中后期后,以人均GDP為代表的經濟發展程度與城市蔓延指數呈現顯著負相關關系,即蔓延擴張對經濟發展的負面效應。隨著土地面積的擴張、固定資產的增加、大量人口向城市集聚,城市的承載力和包容性遭到破壞,產生環境污染問題。區域內城市收縮對經濟發展的影響比較復雜,尤其是受到人口、制度、經濟等多重因素的影響,對廣東省域內的城市產生了正向效應。雖然“收縮”一詞在國外具有貶義的意味,但我國的城市收縮情形比較特殊,主要表現為區域之間的人口“流入—流出”,甚至在彈性治理、精明收縮的發展理念下進一步推廣,因此其不一定是“破壞”的結果,而是一種“調適”的措施。

(二)對策建議

1.正視城市“蔓延—收縮”空間形態分布的現實,遵循城市發展規律

城市蔓延增長的規劃錨點早在1976年就由莫洛奇(Harvey Molotch)[29]提出,他甚至推測:幾乎任何特定地方的政治和經濟本質都是增長,一個地方的本質是它作為增長機器的運作。面對不同區域和城市,要充分認識到蔓延和收縮都是城市發展的客觀階段,增長主義并沒有終結,收縮現象也確實存在。廣東的實踐樣本展現了這一特征:以廣州、深圳為代表的特大城市用地面積出現了飽和現象,但是人口依舊出現了不斷膨脹現象,而云浮、汕尾等城市出現了人口流失的現象。超大城市集聚擴張與增長,而偏遠型、資源型中小城市則出現了相對收縮問題,經濟發展差異越來越大。城市的可持續發展和高質量發展需要遵循城市發展規律及生命周期的過程。

2.要關注大中小城市協調發展,促進區域系統良性運行

從國家到地方層面的城市規劃及政策調整要遵循“大中小城市協調發展”的規律,形成城市發展的合力。在政策選擇上要考量城市的更新,積極應對城市無序擴張或收縮現象帶來的經濟社會問題。國家層面需要完善整體規劃戰略體系,按照城市類型學的劃分對蔓延型城市、均衡發展城市以及收縮型城市進行精細化管理;地方層面要規范土地建設面積和公共服務的供給,同時在經濟發展層面彌補人口流失帶來的損失;要加強城市治理的社會建設,鼓勵并支持第三部門及社會公眾積極參與到城市治理的建設中,促進城區區域系統良性運行。與此同時,要積極應對城市收縮帶來的經濟風險,準確識別、精準防范、敏捷治理。

3.把握區域經濟高質量發展的動向,加強城市的“韌性”和“彈性”建設

作為經濟快速增長和城市化進程的產物,起初,城市蔓延在大城市比較明顯,大量人口涌入帶來了城市人口密度的增加與土地規模的擴大,這是經濟發展的訴求。粗放型的“攤大餅”模式肯定不利于城市的均衡性發展,尤其是在分配的公平性上。因此,過度的蔓延帶來了生產上的不平衡。而到了發展的后期,局部收縮問題的出現帶來了經濟的收縮。因此,在經濟發展的同時,要合理規劃城市的發展邊界,加強城市的“韌性”和“彈性”建設,不斷提高城市發展質量。未來,廣東要更多地關注河源、云浮這類蔓延不嚴重、收縮程度較高的城市,將其納入珠三角的大戰略中;湛江、茂名等蔓延和收縮都處于中間水平的城市,要加強與中心城市的聯系,促進產業結構的優化升級。充分發揮廣州、深圳的輻射作用,培育珠海、汕頭、湛江等城市作為省域副中心城市,并促進佛山、東莞省級經濟中心城市與國家中心城市廣州、全國性經濟中心城市深圳一起,發揮核心帶動作用,形成廣東“一群五圈”城鎮化格局⑧。

參考文獻:

[1] Karina M Pallagst, Terry Schwarz, Frank J. Popper and Justin B. Hollander, “Planning Shrinking Cities” [J], Progress in Planning, 2009, 72(4): 1-6.

[2] Hartmut H?uβermann and Walter Siebel, “The Polarization of Urban Development in the Federal Republic of Germany and the Question of a New Municipal Policy” [J], International Journal of Urban and Regional Research, 1990, 14(3): 78-94.

[3] 毛其智、龍瀛、吳康:《中國人口密度時空演變與城鎮化空間格局初探——從2000年到2010年》[J],《城市規劃》2015年第2期,第38-43頁。

[4] 林靖杰、張京祥:《北京城市空間增長—收縮并存的特征與機制》[J],《城市規劃》2023年第5期,第7-17頁。

[5] 李郇、杜志威、李先鋒:《珠江三角洲城鎮收縮的空間分布與機制》[J],《現代城市研究》2015年第9期,第36-43頁。

[6] 杜志威、張虹鷗、葉玉瑤、金利霞、王長建:《2000年以來廣東省城市人口收縮的時空演變與影響因素》[J],《熱帶地理》2019年第1期,第20-28頁。

[7] Brian J.L. Berry, Urbanization and Counterur-banization[M], London: Sage Publications, 1976: 13-20.

[8] 孫平軍:《城市收縮:內涵·中國化·研究框架》[J],《地理科學進展》2022年第8期,第1478-1491頁。

[9] 陳湘滿:《美國田納西流域開發及其對我國流域經濟發展的啟示》[J],《世界地理研究》2000年第2期,第87頁。

[10] 張琳琳:《轉型期中國城市蔓延的多尺度測度、內在機理與管控研究》[D],博士學位論文,浙江大學土地資源管理系,2018年,第46頁。

[11] 王家庭、馬洪福、姜銘烽、臧家新:《城市蔓延、土地資源錯配與集聚經濟》[J],《經濟問題探索》2021年第10期,第62-73頁。

[12] 李效順、曲福田、陳友偲:《經濟發展與城市蔓延的Logistic曲線假說及其驗證——基于華東地區典型城市的考察》[J],《自然資源學報》2012年第5期,第713-722頁。

[13] 劉修巖、李松林、秦蒙:《城市空間結構與地區經濟效率——兼論中國城鎮化發展道路的模式選擇》[J],《管理世界》2017年第1期,第51-64頁。

[14] 王家庭、蔡思遠、唐瑭、李和煦:《國內外城市蔓延研究的回顧、評價及展望》[J],《城市觀察》2019年第5期,第145-164頁。

[15] Dagmar Haase, Annegret Haase and Dieter Rink, “Conceptualizing the Nexus Between Urban Shrinkage and Ecosystem Services” [J], Landscape and Urban Planning, 2014, 132: 159-169.

[16] 孟祥鳳、馬爽、項雯怡:《基于百度慧眼的中國收縮城市分類研究》[J],《地理學報》2021年第10期,第2477-2488頁。

[17] 吳康、劉驍嘯、姚常成:《產業轉型對中國資源型城市增長與收縮演變軌跡的影響機制》[J],《自然資源學報》2023年第1期,第109-125頁。

[18] Nancy M Mills, Lora Lacey Haun and Diane Daldrup, “Kansas City Colleagues in Caring: Giving New Meaning to Networking” [J], Journal of Nursing Education, 2000, 39(2): 54-56.

[19]李秀霞、崔永靜、陳奇、劉春艷、李輝:《東北地區人口收縮的經濟效應與對策響應》[J],《人口與經濟》2023年第1期,第71-86頁。

[20] 楊孟禹、蔡之兵、張可云:《中國城市規模的度量及其空間競爭的來源——基于全球夜間燈光數據的研究》[J],《財貿經濟》2017年第3期,第38-51頁。

[21] 徐博、龐德良:《從收縮到再增長:萊比錫與利物浦城市發展的比較研究》[J],《經濟學家》2015年第7期,第79-86頁。

[22] 孫青、張曉青、路廣:《中國城市收縮的數量、速度和軌跡》[J],《城市問題》2019年第8期,第24-29頁。

[23] 姜曉暉:《空間不匹配帶來城市收縮的三重邏輯——制度空間位移、政策空間悖論與行為空間失衡》[J],《人文地理》2021年第6期,第87-95頁。

[24] 楊寧寧、羅小龍、顧宗倪、唐蜜:《增長下的收縮:長三角城市群局部收縮的演化分析》[J],《城鄉規劃》2022年第6期,第1-9頁。

[25] 同[11]。

[26] 同[6]。

[27] 劉錦、鄧春鳳:《快速城鎮化背景下城市人口“隱性收縮”的特征與機制——以廣東省茂名市為例》[J],《小城鎮建設》2018年第3期,第43-48頁。

[28] 姜曉暉:《城市蔓延和財政分權對二氧化硫排放的影響——基于2007—2017年廣東省21個地級以上市面板數據的實證分析》[J],《公共行政評論》2019年第5期,第154-175頁。

[29] Harvey Molotch, “The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place” [J],? American Journal of Sociology, 1976(2): 15-27.

注釋:

①詳見:“收縮城市國際研究網絡”,http://www.shrinkingcities.org/。

②詳見:“中國收縮城市研究網絡”,http://www.beijingcitylab.com/projects-1/15-shrinking-cities/。

③邱海峰:《中國常住人口城鎮化率突破65% 城鎮化進入“下半場”》[DB/OL],2023年3月29日,https://cnews.chinadaily.com.cn,訪問日期:2023年7月2日。

④《國家發展改革委關于印發〈2019年新型城鎮化建設和城鄉融合發展重點任務〉的通知》[DB/OL],2019年4月8日,http://www.gov.cn/xinwen/2019-04/08/content_5380457.htm,訪問日期:2023年7月2日。

⑤《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發〈關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見〉》[DB/OL],2022年5月6日,https://www.gov.cn/zhengce/2022-05/06/content_5688895.htm?eqid=a12ec2250001f837000000066465e5f1,訪問日期:2023年7月2日。

⑥廣東省統計局:《2022年廣東常住人口繼續穩居全國之首,穩定增長可期》[EB/OL],2023年4月2日,http://stats.gd.gov.cn/,訪問日期:2023年7月2日。

⑦趙同錄、陳希:《什么是國內生產總值(GDP)》[DB/OL],2023年1月1日,www.stats.gov.cn,訪問日期:2023年7月2日。

⑧《廣東省人民政府關于印發廣東省新型城鎮化規劃(2021—2035年)的通知》[EB/OL],2021年12月1日,www.gd.gov.cn,訪問日期:2023年7月2日。

作者簡介:姜曉暉,上海師范大學哲學與法政學院講師。

責任編輯:盧小文