區域重構背景下城市歷史街區多尺度協同更新與價值活化

肖競 李和平 肖文斌 馬春葉 曹珂

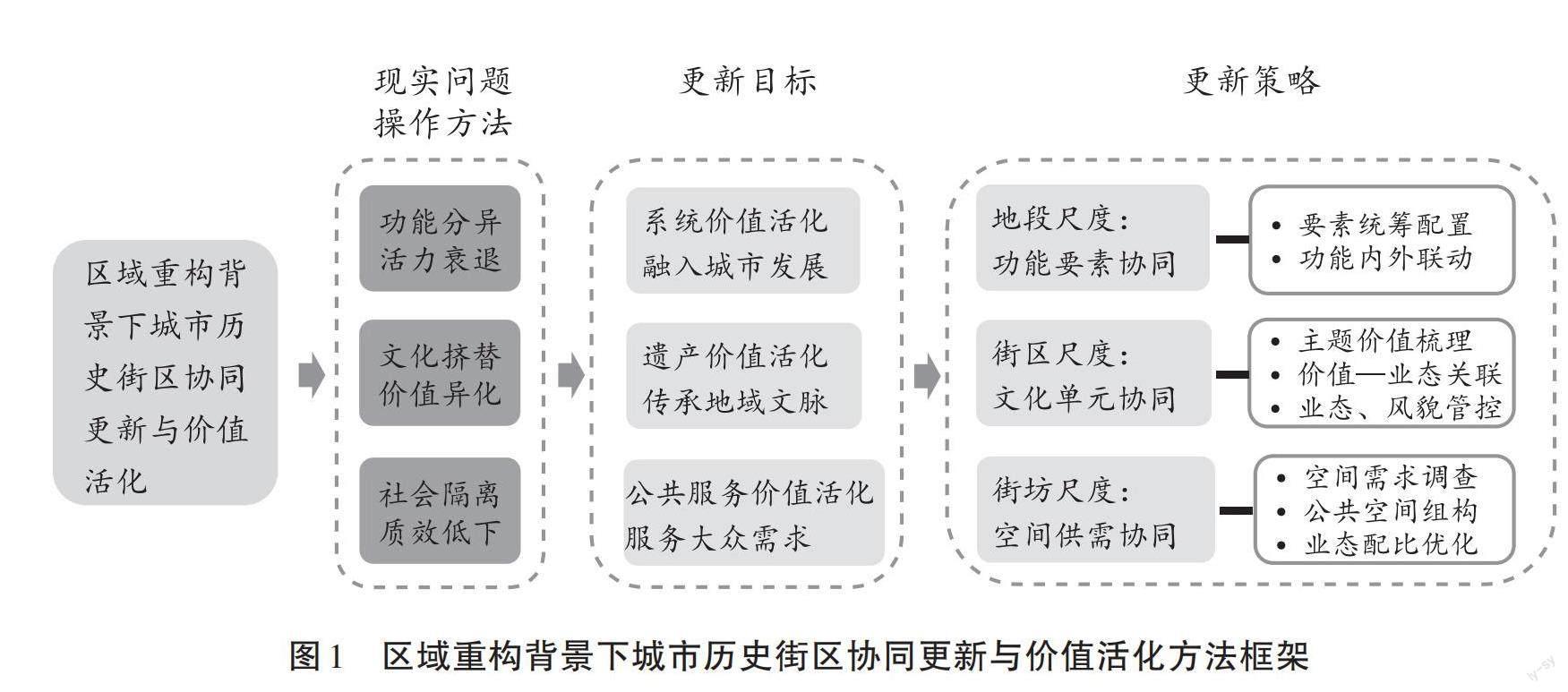

摘要:伴隨城鎮化與現代化發展,城市歷史街區所在的區域伴生環境會不斷發生用地空間、功能結構、人口分布和社會關系的重構現象,造成街區本體與周邊鄰近地段的功能分異、社會隔離和文化異化問題,給國內歷史文化街區保護發展帶來新挑戰。本文嘗試從區域視角和人本視角剖析城市歷史街區保護發展的機遇與挑戰,建構以系統價值、遺產價值、公共服務價值延續與活化為目標,以地段、街區、街坊為空間尺度,以功能要素協同、文化單元協同、空間供需協同為手段的城市歷史街區多尺度協同更新與價值活化方法,以期為城市更新背景下歷史文化街區的可持續發展與保護更新實踐提供借鑒。

關鍵詞:城市歷史街區;區域重構;協同更新;價值活化;重慶磁器口

【中圖分類號】 TU984? ? doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2023.04.010

【基金項目】國家自然科學基金項目“基于動態評測的歷史街區保護微干預方法研究”(51608063)、重慶市社會科學規劃項目“基于多源數據關聯分析的城市歷史街區公共服務質效評價與提升研究”(2020YBGL74)研究成果。

引言

區域重構指一定空間區域范圍內經濟活動、社會關系、用地功能的結構性重組現象[1]。當中國的城鎮化進程從“增量擴張”轉向“存量更新”,空間生產的動力引擎回移城市內部,加劇了城市中歷史街區、歷史地段所在地區建成環境的重構態勢,使歷史街區的傳統功能、空間與社會關系日趨分化于其周邊伴生的城市建成環境。這種“區域重構”現象一方面為歷史街區的可持續發展注入新動能,另一方面也給歷史文化保護傳承工作帶來新挑戰,成為城鄉遺產保護實踐中新出現的矛盾問題[2]。如何在區域重構背景下有效提升歷史街區的價值活性,使其與時俱進地融入鄰近地段的空間重構進程,與城市整體發展步調一致,是當前城市歷史街區保護更新研究亟待探索的重要科學問題。為此,本文嘗試從歷史街區與其鄰近的城市空間功能業態、組織結構相互協同調節的角度,探索構建能夠響應區域重構態勢的城市歷史街區保護更新與價值活化方法,為城市更新背景下的歷史街區保護更新實踐提供理論參考與方法指導。

一、 區域重構背景下城市歷史街區的保護更新與價值活化

伴隨城鎮化建設周期的轉變,城市歷史街區保護的矛盾焦點逐漸從應對擴張性建設沖擊的歷史資源登錄管控與風貌修復,轉向響應城市整體發展與地段區域重構的空間—功能協同和遺產價值活化。在此進程中,歷史街區保護的實踐方法亦應隨之調整和轉變。

(一)街區區域重構契機與價值減損威脅

歷史街區的區域重構是街區所在地段傳統功能、空間與社會關系適應現代城市發展的一種自組織調節機制。在城鎮化與全球化兩股宏觀因素的共同驅動下,中國城市歷史街區的區域重構態勢越發明顯,為街區的保護發展帶來全新的機遇與挑戰。一方面,持續的城鎮化進程使城市的產業結構與居民消費水平不斷升級,顯著提升了大中城市第三產業的比重,使居民的文旅消費支出大幅增加,為歷史街區所在地段傳統功能向現代文旅服務功能轉型奠定了經濟基礎[3]。同時,城鎮化建設還推動了城市土地的增值,為城市建成區的空間更新提供了強大的生產動能,促使位于歷史街區保護管控范圍以外的鄰近城市空間以追求土地收益增長為目標不斷重構更新,進而在歷史街區保護范圍內外區域產生強大的“地租壓強”,使歷史街區內部空間面臨巨大的拆遷和更新壓力。另一方面,受全球化、信息化因素影響,城市歷史街區的區域重構進程還時常伴隨著國際連鎖品牌的功能介入和服務外地使用主體的空間響應,進而導致街區功能分異、社會隔離以及外來文化對地域原生文化的擠壓替代,造成街區歷史價值減損。

綜上,城市歷史街區所在地段的區域重構現象,符合城市傳統功能空間向現代功能空間轉型的客觀規律。它一方面為街區經濟社會發展注入新動能,另一方面也給街區歷史文化保護傳承帶來價值減損威脅。當前,我國歷史街區保護更新實踐迫切需要新的理論和方法來指導區域重構背景下歷史街區與周邊鄰近城市空間的整體發展及其綜合價值的活化。

(二)街區保護管控范式與實踐應用局限

自1986年國務院在公布第二批國家歷史文化名城時正式提出保護“歷史文化街區”的概念后,學界不斷結合各地歷史街區保護規劃實踐探索,系統建立了以街區歷史環境要素調查評估為依據(朱自煊,1996)[4],以類型學、形態學理論為指導(張劍濤,2004;周儉等,2007;田銀生等,2010)[5-7],以核心保護范圍、建設控制地帶保護區劃和歷史建筑分類修復整治為手段(王景慧,1999;阮儀三,2001;邊蘭春等,2005)[8-10]和以GIS空間數據管理、分析技術為輔助支持(胡明星,董衛,2004)[11]的城市歷史街區物質空間形態保護和管控的范式方法。

上述方法主要是為應對快速城鎮化背景下,城市擴張性建設對歷史建成環境沖擊的問題而制定的,目標是對街區物質空間遺存的搶救性保護和登錄管控,有力地指導了過往30余年各地的歷史街區保護實踐,對避免街區物質空間被大規模城鎮化建設蠶食發揮了重要作用。然而,搶救性保護和登錄管控因聚焦歷史街區空間形態本體保護,忽視了街區與周邊鄰近城市空間在功能和價值上的關系,使相關保護措施只達到了物質表征還原和被動防御管控的基礎目標,難以在供需關系復雜的區域重構狀態下精準協調街區功能演進與文化傳承的矛盾[12-13]。為此,本文嘗試提出能有效抑制空間生產逐利邏輯負面影響的歷史街區保護更新方法,以突破傳統防御式保控范式的局限。

(三)街區協同更新探索與價值活化意義

綜上,在區域重構背景下,跳出城市歷史街區的對象本體局限,通過統籌協調街區內外空間、功能要素的方式,引導其所在區域地段空間單元協同發展,在妥善保護街區歷史文化資源的同時有效活化其遺產綜合價值,是城市更新背景下歷史街區保護發展的正確應對思路,既有研究分別從街區區域功能與業態調節等角度進行了有益的理論與實踐探索:張杰等(2015)[14]分析了城市經濟與第三產業發展、資源稀缺性與交通可達性因素對城市歷史街區商業業態影響;黃勇等(2016)[15]從商鋪競合角度提出了運用社會網絡分析模型測度、優化歷史街區功能協作關系的分析技術;肖競(2012)、Escobedo(2020)[16-17]分析了城市更新背景下歷史街區的紳士化過程及其文旅業態的發展演變;Goodey(2001)[18]從管理學角度提出歷史街區業態分區管控的更新方法;吳俊妲等(2018)[19]從產業關系協同角度探究了通過商物流分析、時空利用方式變化等手段促進城市歷史街區可持續發展的調節手段等歷史街區業態調控手段。肖競等(2022)[20]從公共服務質效提升角度提出了城市歷史街區保護發展的協同干預方法;薛名輝等(2022)[21]從運營、行為、空間三個層面提出了新時代背景下歷史文化街區傳統產業賦能與新文旅業態發展機制。上述研究從功能、業態更新的角度拓展了歷史街區保護更新研究的理論視野,突破了形態保控方法論的局限,對厘清街區重構更新動力機制和協調街區更新活化過程中的多元利益關系具有指導意義。但相關措施對城市更新背景下歷史街區保護發展的價值導向、街區與城市鄰近地段空間單元協同發展、街區自身歷史文化保護傳承與功能業態協同更新等問題的剖析深度與響應力度仍有所欠缺,難以切實指導區域重構背景下歷史街區及其所在地段的多尺度保護與更新實踐。為此,本文擬從城市區域、鄰近地段與街區本體的多重空間尺度與經濟、社會、文化的多維價值線索,系統辨析城市歷史街區保護更新的價值目標與協同路徑,并建構相應空間更新與價值活化方法,指導區域重構背景下城市歷史街區的保護更新實踐。

二、 區域重構背景下歷史街區保護更新的價值目標與協同路徑

城市歷史街區所在地段的區域重構本質上是城市傳統功能區在城鎮化與全球化背景下空間、功能和社會結構的系統調整。在此過程中,街區同時面臨著發展機遇與保護挑戰,應通過更為主動的協同更新方式促進其歷史文化價值的保護傳承和綜合價值的激發活化,以價值目標為導向,制定與多維空間、功能要素相協同的更新路徑和方法(圖1)。

(一)歷史街區保護更新的價值目標

受區域重構的外部性因素影響,城市歷史街區所在區域從傳統工商業或居住型歷史地段向現代文旅休閑服務目的地轉變,在獲得活化價值的同時也受到空前的擠壓替代沖擊。街區首先需明確其保護更新的價值目標,才能正確指導相應空間實踐的具體操作。為此,本文分別從系統價值、歷史價值、公共服務價值三方面做出解析。

1. 系統價值:融入城市發展

從作為城市空間功能單元的角度衡量,歷史街區具有系統價值屬性,即街區對城市系統整體運行的價值貢獻。在此過程中,歷史街區作為城市的特定空間、功能單元,需始終如一地融入城市整體發展的動態過程,伴隨所在地段區域空間、功能關系的演替變化,做出相應的功能調整,以保持其之于城市整體的系統價值。同時,系統價值也是街區得以存在和發展的前提。在城鎮化和現代化進程中,城市歷史街區常因傳統生產關系下孕育的物質空間和功能結構同現代城市發展脫節,導致其系統價值衰減,無法融入所在地段的城市發展與功能重構,進而被新興城市功能單元所擠壓替代,遭到拆毀和重建。而周邊鄰近地段的功能更新,則使歷史街區系統價值衰減的問題更為突出。因此,區域重構背景下,街區保護更新的首要價值目標是保持其系統價值,融入城市區域發展,并從區域重構的大勢中獲取自身發展的有機動能。

2. 遺產價值:傳承地域文脈

從作為城市登錄保護的法定遺產對象的角度衡量,歷史街區具有遺產價值屬性,即街區對特定時期城市歷史見證、記錄和對地域文化傳承的價值貢獻。受城鎮化、全球化因素影響,歷史街區所在地段內外功能空間總體呈現出從“本土服務型”功能空間向“外向服務型”功能空間演變的趨勢。在此過程中,街區文化擠壓替代與異化問題凸顯,若僅只關注街區的系統價值,為融入城市發展過度引入與其傳統文化不相稱的現代業態,勢必造成外來文化對街區本土文化的擠壓替代,造成街區遺產價值的減損;并且,從長時段周期來看,也會損害街區的系統價值和其他功能價值。因此,在區域重構背景下,遺產價值的傳承與活化也應作為街區保護更新的重要目標,須以不破壞、異化街區遺產資源的歷史特征為前提,促進其內涵文化信息的傳播與傳承。

3. 公共服務價值:響應公眾需求

最后,歷史街區還具有公共文化空間屬性,是城市居民與外來游客公共文娛、文旅消費活動的重要場所,承擔著公共服務的功能價值。具有歷史和文化氛圍感的城市歷史街區逐漸從服務本地居民的生活空間,轉變為服務城市公眾和外來游客的文娛空間,服務和承接了更多的公共性和消費性需求[22-23]。在過往保護更新實踐中,歷史街區大多數未發揮出應有的公共服務價值,與大眾文娛消費時代需求脫節的街區,常衍生出活力缺乏、住民流失的問題[23-24]。因此,在區域重構背景下,歷史街區的空間功能組織應更加大眾化,根據人民群眾的文旅消費需求調整自身的業態類型與構成,實現其公共服務價值的活化。

(二)歷史街區保護更新的協同路徑

根據前述分析確立的價值目標,本節從地段、街區、街坊三重空間尺度分別探討城市歷史街區保護更新的要素抓手與協同路徑。

1. 地段尺度:功能要素協同

地段是指歷史街區所在的城市地段空間,通常包括街區保護范圍與其鄰近空間單元。功能要素協同即通過街區與所在地段區域整體空間、功能要素的統籌組織,促成其聯動互補的協同方式。地段尺度是實現街區系統價值目標的更新路徑,主要用來應對區域重構過程中歷史街區原生功能適宜性與合理性因周邊鄰近地段功能演替而被動消解的問題。通過對街區與周邊鄰近空間單元的資源條件、權屬關系以及功能與設施現狀的梳理分析,以城市發展總體目標定位為導向,以同類功能聚集、差異功能協作的方式,統籌布局歷史街區外部空間的公共設施、公共空間和文化觸媒,引導街區所在地段空間功能單元有機地組織起來,促成街區與所在地段的空間融合、功能聯動和集約高效發展。

2. 街區尺度:文化單元協同

街區是指歷史街區自身遺產資源集中和重點保護控制的空間范圍,通常以歷史街區的核心保護范圍與建設控制地帶范圍為界。文化單元協同是指以主題文化單元區劃管理方式促成街區空間功能與文化價值匹配的協同方式。它是實現街區遺產價值保護傳承目標的更新路徑,重點在于街區空間業態、景觀風貌與其相應文化價值屬性的協同,主要用來應對歷史街區因空間功能變更引發的景觀風貌與歷史人文氛圍異化問題。具體通過劃定單元功能業態準入的管控方式,調節街區整體文化氛圍與環境品質,引導歷史街區內部功能業態與遺產資源要素呼應配置,確保街區空間使用功能與文脈價值協同,避免因功能更新造成的業態變更對街區遺產空間和原生社會、文化的異化沖擊。

3. 街坊尺度:空間供需協同

街坊是指歷史街區內部以街巷或自然環境要素(如河流、山體等)為界限的相對完整的地塊空間。空間供需協同是指通過對不同街坊地塊建筑空間業態類型、面積配比的調節,滿足使用主體相應空間需求的協同方式。它是實現街區公共服務價值目標的更新路徑,主要用來響應文娛消費主體的體驗需求和認知習慣,提升街區公共文化服務質量和效率,提升公眾體驗和感知街區歷史文化的參與程度。通過街區公共空間問題調查、同類街區業態配比調查和消費主體需求畫像等分析手段,識別歷史街區公共服務的主要問題和服務目標人群的認知及需求偏好,并據此制定契合街區自身空間特色、業態基礎、設施資源條件的業態配置方案,確保街區公共服務空間供給與主體的文旅需求相匹配。

三、 區域重構背景下城市歷史街區

協同更新與價值活化的方法

基于前文構建的方法框架,本節以重慶市磁器口歷史文化街區保護更新為例,闡釋歷史街區協同更新與價值活化的具體方法。磁器口街區是重慶首批登錄的歷史文化街區之一,遺產資源與人文底蘊深厚,是重慶市重要的公共文化空間和文旅休閑目的地。隨著重慶城鎮化建設的推進,街區所在地段逐漸向文旅服務功能轉型,周邊鄰近地段陸續呈現出區域重構態勢,在中國各地的歷史文化街區中具有代表性。2018年,重慶市提出包括磁器口歷史文化街區、特鋼廠文創園區、歌樂山森林公園景區在內的“磁器口大景區”功能更新與品質提質計劃,可視為“區域重構”背景下的空間協同更新與多元價值活化,具體如下:

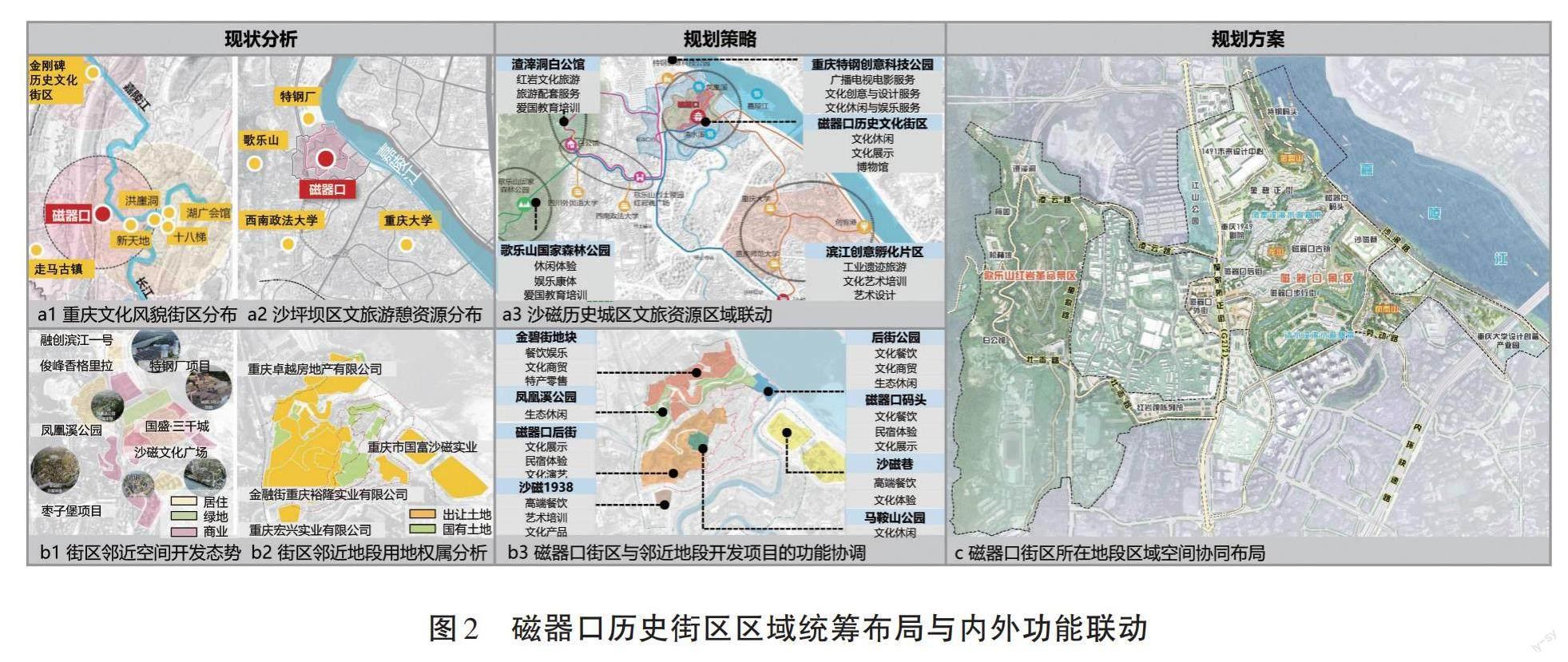

(一)地段功能要素協同與系統價值活化

在地段尺度,歷史街區的更新調整不僅是對自身空間、功能關系的重塑,同時也會與周邊鄰近空間產生聯動影響。因此,該尺度下歷史街區的保護更新應統籌考慮廣域空間范圍內的多元要素,利用歷史街區的遺產資源優勢,促進街區與周邊用地的功能協同,促進街區所在地段系統價值的整體提升。具體可從設施、功能、公共空間等方面著手。

1. 要素統籌配置

即從地段整體發展的宏觀角度明確歷史街區與其鄰近空間單元的功能定位,統籌配置公共設施、文化觸媒、商業觸媒等重點功能要素,并建立街區與地段內其他遺產資源、自然景觀、公共設施、交通設施等資源要素的功能、交通和景觀視線關聯,確立地段空間重構的整體結構。

2. 功能內外聯動

即協調歷史街區(內部空間)與周邊鄰近用地(外部空間)的功能關系,促進其互補、互促。具體結合地段用地權屬、開發情況以及近遠期規劃情況,協調相關項目的開發權限與開發時間,建立街區同周邊既存建筑和擬開發項目之間的功能聯動。

以磁器口街區所在地段為例,保護規劃通過對街區現狀資源與擬建項目的綜合分析,對磁器口大景區范圍內用地空間進行設施與功能統籌布局:(1)明確了街區在重慶主城歷史文化資源系統中的功能定位,梳理出以渣滓洞—白公館景區、歌樂山國家森林公園、特鋼創意科技公園、嘉陵江濱江創意孵化園區等4處與街區未來文旅功能發展相關的功能單元及其重點空間更新要素,系統地建立起街區與各功能單元、要素之間的功能、交通和景觀聯系。(2)梳理出街區保護建設控制范圍與周邊沙磁文化廣場、鳳凰溪公園、磁器口碼頭、金融街·磁器口后街、特鋼1935文創公園、重慶1949大劇院等已建、在建和擬建項目的情況,從街區保護范圍與周邊用地功能整合的角度,在更大區域范圍協調相關項目的開發功能與權限,將博覽展會、體驗式消費、工藝作坊、特色餐飲等與街區文化價值關聯較高的業態集中于核心保護范圍與建設控制地帶內,將住宿、購物、酒吧、現代餐飲、停車配套等文化關聯度較弱的業態向周邊商業空間疏解,使街區內外部空間實現功能互補與兼容,利于街區文化傳承保護(圖2)。

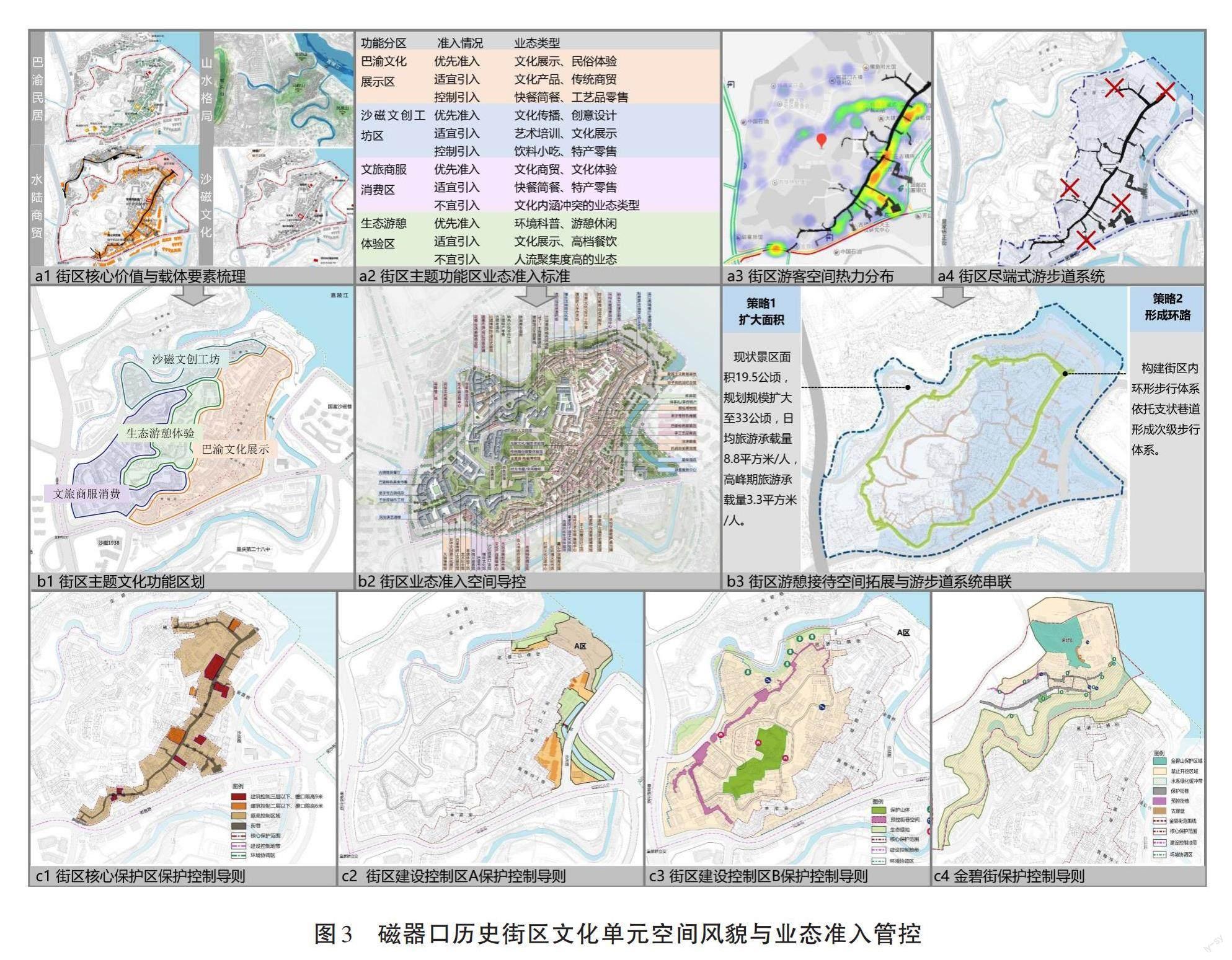

(二)街區文化單元協同與歷史價值活化

歷史街區的功能更新會導致外來功能以及外來文化的進入,對街區原生功能、文化形成入侵和擠壓替代,并對街區歷史風貌、文化氛圍和社會關系產生衍生影響。為避免區域重構造成的潛在文化沖擊和異化問題,歷史街區保護更新還須從“價值—業態”關聯的角度對保護建筑控制范圍內的空間單元進行風貌與功能管控。具體操作步驟如下:

1. 主題價值梳理

對街區內部不同空間單元的主題文化價值做梳理。具體結合街區現狀遺產資源調查和歷史文獻考證分析,從環境特征、功能特征、地域習俗、歷史見證等方面歸納總結街區不同空間在發展演變過程中的特色價值,把握其價值特征與脈絡主次。

2. “價值—業態”關聯

對街區內部空間單元價值特征與功能業態進行配對關聯。基于街區主題文化價值的分區提煉,據此判別街區相應空間單元遺產資源與現狀業態或擬規劃業態在價值內涵、功能邏輯、立面風貌、環境氛圍和文化象征等方面關聯關系的強弱,進而在街區中劃定價值—業態—風貌相互匹配的主題文化單元。

3. 業態、風貌管控

對相應主題文化區建筑風貌與業態準入的許可管控。在劃定街區主題文化單元的基礎上,建立相關單元的風貌控制與業態準入標準,依照標準嚴格甄別控制相應單元的建筑風貌與業態準入許可:通過對經營業態類型與消費水平的指導,調節相應空間的文化氛圍與環境品質;通過對業態營業時間的管控,調節相應空間的活力狀態和對原住居民生活的干擾影響;通過對建筑立面風貌的管控,延續街區歷史風貌特征。同時,將利于各單元主題文化展示、傳播的關聯業態布置于相應單元空間的公共區域,同時控制對街區主題文化展示有負面影響的風貌,實施業態準入。通過上述措施,確保街區保護建設控制范圍內空間、風貌、功能與相應文化主題價值相關,促進街區特色文化的保護傳承。

以磁器口街區為例,保護規劃通過對區內遺產資源、歷史沿革的考證分析,劃定了以街區特色價值為脈絡的主題文化單元,并制定出相應單元的空間風貌與業態管控措施,具體如下:(1)梳理出巴渝文化、山水文化、水路商貿文化、沙磁文化4條主題文化線索作為磁器口街區地域、環境、功能和歷史特征展示的價值脈絡。(2)綜合上述文化線索,在街區保護建設控制范圍內劃定巴渝文化展示、生態游憩體驗、商服文旅消費、沙磁文創工坊4片主題文化—功能分區,并建立區內現狀商鋪與擬規劃經營性空間和相關主題文化的關聯關系。(3)結合街區文化單元區劃,在各單元內建立優先、適宜、控制三階業態準入梯度,對街區內已有以及規劃中的經營性空間進行業態適配分析和流轉引導,確保各類業態在相應主題單元內有序集聚①;同時,結合各單元空間價值特征,對單元內建筑空間與景觀環境要素進行風貌引導,形成主題特色鮮明的歷史文化環境空間(圖3)。

(三)街坊空間供需協同與公共服務價值活化

歷史街區的保護功能更新還需兼顧公眾主體文娛、文旅消費需求,根據其服務的主體來源及對空間需求的變化,調整自身的空間業態供給關系,提升歷史街區的公共服務質量和效率,促進其公共服務價值活化。具體操作步驟如下:

1. 空間需求調查

從價格支付水平、偏好業態類型等方面描繪需求主體的特征畫像,調查本地公眾與外地游客對街區活動空間與經營業態在區位分布、建筑風貌、場所氛圍、體驗方式等方面的具體需求,以及對零售、文博、休閑娛樂、餐飲、特產、住宿等不同業態的需求傾向與支付意愿。通過不同類型街區業態分布與比例構成的調研數據,分析預測街區相應主題業態區的空間、業態需求、適宜規模及分布狀態。

2. 公共空間組構

綜合前述分析,優化既有空間和擬規劃的功能空間結構,騰拓、置換相應公共空間的位置,組織重構不同街坊地塊的公共空間,從而適應街區公共服務與文旅更新轉型方向。

3. 業態配比優化

根據主體需求調查結果,結合同類型街區業態配比分析數據,對業態配比規劃制定相應地塊商業店鋪的增減調節和空間置換措施。

以磁器口街區為例:(1)根據主體需求調查及對北京、福州、成都等地同類型歷史街區的業態配比研究,預測出街區以文娛體驗、特色餐飲、休閑游憩、紀念品采購為位序的空間需求—供給排序。(2)根據公眾、游客在街區內游憩休閑活動的空間分布調查,對磁正街、橫街、幸福街、黃角坪巷中的公共空間進行微更新整治,騰拓街區戶外公共空間與文娛服務接待經營空間規模;同時,將現狀單向枝狀交通系統調整為環線交通系統,以疏解局部區域中空間的人口密度。(3)基于業態需求分析,下調零售、餐飲類業態數量和空間占比(從32.1%和29.3%降至20%和22%),提升文娛、文創類業態占比(從7.8%和8.9%升至12%和22%),引導街區核心保護范圍內業態構成與空間布局契合使用主體文娛消費需求(圖4)。

(四)街區更新實施與價值活化績效評估

2020—2022年,重慶市沙坪壩區政府累計投入公共財政12.3億元、帶動商業投資40.7億元,對磁器口歷史街區及其周邊鄰近地段進行了綜合整治更新。更新行動除完成對街區核心保護范圍與建設控制地帶內重點文物、歷史建筑的保護修繕,以及核心保護范圍建筑風貌整治等常規保護操作外,還完成了對街區核心區508家商鋪的業態調整,磁童路1.3千米車行道的步行化改造,磁器口后街一期11萬平方米文旅綜合體建設,磁器口游客服務中心、1949文化觀演大劇院、生態停車場等文旅配套設施建設,清水溪、鳳凰溪3.8公頃消落帶生態環境改造、馬鞍山公園1.4公頃荒坡綠化種植與263米游步道建設、2.8公頃嘉陵江濱公園與碼頭重建等更新項目,全面提升了街區所在地段公共空間與公共配套設施的品質。

2023年4月至6月,筆者通過空間設施調查與主題問卷調查相結合的方式,從交通到達、文旅體驗、休閑服務3方面對磁器口街區保護更新與價值活化質效進行了評估分析,結果如下:(1)交通服務設施全面配套,對街區內部步行交通與對外交通聯系的改善作用十分顯著。居民與游客對街區交通設施品質的滿意度較高,表示滿意或中立的主體占比超過80%。(2)文旅體驗項目部分建成,服務質效有所改觀。為街區植入了大量契合其歷史資源與文化特色的文旅體驗項目,主要分布在街區保護建設控制范圍內,與既有歷史資源融合度較好。公眾與居民對相關業態的滿意度總體較高,對文博與文娛類空間表示滿意或中立的主體占比達到70%和近60%。(3)休閑服務空間系統重構。公眾與游客對公共活動空間和社區公共服務配套設施的系統更新變化反饋正向,滿意或中立的主體占比達90%和85%以上(圖5)。

結語

城市是特殊的有機生命體,其發展演變過程亦是其功能、社會、空間不斷重構的過程。城市歷史街區是城市中歷史悠久、文物保存豐富、歷史建筑集中成片的遺產地段。它既是城市歷史文化價值信息的傳承載體,也是具有實際使用價值的功能空間。伴隨城市整體的現代化發展,歷史街區長期伴生的區域環境會不斷改變其空間風貌、用地功能和人口結構,呈現出“區域重構”態勢,逐漸與街區本體產生功能分異、社會隔離、文化異化的矛盾。針對上述問題,本文提出城市歷史街區的協同更新與價值活化方法,從街區所在地段區域、街區保護建設控制范圍、街區內部街坊等不同空間尺度,通過功能布局、設施統籌、單元區劃、風貌管控、供需分析、業態置換等手段,促進城市歷史街區系統價值、遺產價值、公共服務價值的延續與活化。相較于傳統針對歷史街區本體的形態保護范式而言,本文所提出的保護更新方法將歷史街區及其所在地段的多重空間尺度與多元狀態特征要素納入研究分析和保護更新范疇,并從整體性和人本化視角剖析了歷史街區對城市整體發展、文化傳承以及滿足公眾文旅需求的綜合價值貢獻,具有空間尺度完備、價值導向全面、實施要素系統的特點,在當前中國城鎮化發展由增量擴張轉向存量更新的時代背景下,為區域重構狀態下的歷史街區的可持續發展與保護更新實踐提供了方法參考。

參考文獻:

[1] 王逸然、張京祥、耿磊:《全球網絡關系視角下空港門戶區域的尺度重構與躍遷——基于成都雙流機場的實證》[J],《現代城市研究》2022年第10期,第59-65頁。

[2] 肖競、曹珂:《歷史街區保護研究評述、技術方法與關鍵問題》[J],《城市規劃學刊》2017年第3期,第110-118頁。

[3] 任思儒、許健、趙昊暘:《中國城鎮居民消費結構的時空演變規律及其在需求拉動模型中的應用》[J],《管理評論》2018年第5期,第197-206頁。

[4] 朱自煊:《屯溪老街保護整治規劃》[J],《建筑學報》1996年第9期,第10-14頁。

[5] 張劍濤:《城市形態學理論在歷史風貌保護區規劃中的應用》[J],《城市規劃匯刊》2004年第6期,第58-66、96頁。

[6] 周儉、陳亞斌:《類型學思路在歷史街區保護與更新中的運用——以上海老城廂方浜中路街區城市設計為例》[J],《城市規劃學刊》2007年第1期,第61-65頁。

[7] 田銀生、谷凱、陶偉:《城市形態研究與城市歷史保護規劃》[J],《城市規劃》2010年第4期,第21-26頁。

[8] 王景慧、阮儀三:《歷史文化名城保護理論與規劃》[M],王林編著,同濟大學出版社,1999年。

[9] 阮儀三、孫萌:《我國歷史街區保護與規劃的若干問題研究》[J],《城市規劃》2001年第10期,第25-32頁。

[10] 邊蘭春、井忠杰:《歷史街區保護規劃的探索和思考——以什剎海煙袋斜街地區保護規劃為例》[J],《城市規劃》2005年第9期,第44-48、59頁。

[11] 胡明星、董衛:《GIS技術在歷史街區保護規劃中的應用研究》[J],《建筑學報》2004年第12期,第63-65頁。

[12] 肖競、曹珂:《矛盾共軛:歷史街區內生平衡的保護思路與方法》[J],《城市發展研究》2017年第3期,第38-46頁。

[13] 肖競、李和平、曹珂:《價值導引的歷史文化街區保護與發展》[J],《城市發展研究》2022年第4期,第2、37、87-94頁。

[14] 張杰、段文:《大城市傳統保護類街區商業業態五大影響因素研究》[J],《中國名城》2015年第6期,第46-53頁。

[15] 黃勇、劉杰、史靖塬、肖健:《城鎮商業街道空間網絡模型構建及方法研究——以重慶磁器口為例》[J],《城市規劃》2016年第6期,第67-73頁。

[16] 肖競、曹珂:《從“刨釘解紐”的創痛到“借市還魂”的困局——市場導向下歷史街區商業化現象的反思》[J],《建筑學報》2012年學術論文專刊第1期,第6-13頁。

[17] David Navarrete Escobedo, “Foreigners as Gentrifiers and Tourists in a Mexican Historic District” [J], Urban Studies, 2020, 57 (15): 3151-3168.

[18] Brian Goodey, “Tourists in Historic Towns: Urban Conservation and Heritage Management” [J], Urban Design International, 2001, 2 (6): 113-114.

[19] 吳俊妲、張杰:《基于經營模式的差異性更新策略研究——以廣州高第街歷史街區為例》[J],《城市規劃》2018年第9期,第79-87頁。

[20] 肖競、齊才硯、馬春葉:《公共服務視角下城市歷史街區業態重構的協同干預方法——以平遙古城東南街區為例》[J],《中國名城》2022年第6期,第10-17頁。

[21] 薛名輝、萬子祎、李佳:《城市歷史街區公共空間更新的新文旅視角與新賦能機制——以哈爾濱市為例》[J],《中國名城》2022年第9期,第35-45頁。

[22] 劉彬、陳忠暖:《權力、資本與空間:歷史街區改造背景下的城市消費空間生產——以成都遠洋太古里為例》[J],《國際城市規劃》2018年第1期,第75-80、118頁。

[23] 肖競、馬春葉、張芮珠、曹珂:《基于社交媒體影像數據分析的城市歷史街區公眾認知畫像與更新活化研究——以北京市南鑼鼓巷為例》[J],《中國名城》2023年第1期,第47-56頁。

[24] 孫菲、胡高強:《文化、消費與真實性:城市歷史文化街區的改造困境——以福州上下杭為例》[J],《山東社會科學》2020年第5期,第179-185頁。

注釋:

①例如,沿磁正街等傳統商貿街道規劃布置民俗展示、特產售賣等業態類型;在寶輪寺周邊布置與風水文化相關的衍生業態;在臨江、近山區域規劃布置特色山地民宿;在碼頭區域周邊布置特色餐飲、休閑棋牌類業態。

作者簡介:肖競,重慶大學建筑城規學院副教授、博士生導師,注冊城市規劃師,山地城鎮建設與新技術教育部重點實驗室成員。李和平(通訊作者),重慶大學建筑城規學院教授、博士生導師,注冊城市規劃師,山地城鎮建設與新技術教育部重點實驗室副主任。肖文斌,重慶大學建筑城規學院博士研究生。馬春葉,同濟大學建筑與城市規劃學院博士研究生。曹珂,重慶工商大學公共管理學院副教授。

責任編輯:陳丁力