丘陵型湖泊主養鳙魚健康養殖技術及效益分析

王昌輝

摘要 丘陵型湖泊主養鳙魚健康養殖模式是一種盡量減少人為干擾因素,在近乎純天然環境下合理放養,科學管理、安全捕撈,獲得生態優質健康商品鳙魚的養殖模式。本文以安徽舒城萬佛湖主養鳙魚健康養殖模式為例,從基礎環境調查、養殖技術要點、成魚捕撈過程、效益評價分析等方面進行總結,以期為合理發展湖泊凈水漁業提供參考。

關鍵詞 丘陵型湖泊;鳙魚;健康養殖;技術;效益分析

中圖分類號 S965.114 文獻標識碼 A

文章編號 1007-7731(2023)14-0060-04

丘陵型湖泊主養鳙魚健康養殖模式是指利用丘陵型湖泊自然條件,遵循生態學原理,依據鳙魚的自身生長規律,在養殖過程中不投喂人工餌料,不施放化學肥料,讓其在純天然狀態下生長成商品魚。這種商品鳙魚未受到有害物質侵染,營養豐富,肉味鮮美,屬于健康和安全的食品。安徽省舒城縣萬佛湖發展丘陵型湖泊主養鳙魚健康養殖模式取得了顯著的經濟效益、社會效益、生態效益。本文現將該養殖技術及效益進行分析總結,以供參考。

1 基礎環境調查及分析

做好湖泊基礎情況調查是發展湖泊鳙魚健康養殖的前提。

1.1 湖泊周邊環境

萬佛湖為丘陵型湖泊,面積50 km2,可養殖水面3 350 hm2。20世紀,萬佛湖曾水生植被茂密,漁業資源豐富,但一度由于采砂盜砂現象泛濫,湖區水生動、植物資源遭到破壞,漁業生產亦遭受損失。近十年來隨著禁砂工作的開展和生態保護管理力度的加大,水生動、植物資源得到休養生息,漁業資源也得到迅速恢復,湖泊周邊環境持續向好。今后仍需保持完善各項舉措,嚴格控制污染源,繼續做好生態環境的修復工作,確保健康養殖的環境要求。

1.2 湖泊水質理化因子及浮游生物

經過現場測定和實驗室檢測,萬佛湖水質硬度尚可,堿度較低,高錳酸鉀指數達標,近年來氮、磷元素被充分吸收。湖泊浮游藻類以綠藻為主,綠藻平均生物量占藻類總量的78.69%,硅藻平均生物量占藻類總量的11.62%,藍藻較少,且硅藻較綠藻呈現快速增長趨勢,顯示湖泊水質清潔度向好。2019年萬佛湖浮游生物平均生物量為9.23 mg/L,浮游動物生物量為2.53 mg/L;2020年浮游生物平均生物量為9.87 mg/L,浮游動物生物量為2.49 mg/L[1]。

1.3 湖泊水質類型

根據湖泊水質及營養狀況,一般將淡水湖泊分為3種類型,一是貧營養型湖泊,二是中營養型湖泊,三是富營養型湖泊。經湖泊水質理化因子分析和生態綜合檢測,萬佛湖水質輕度污染,屬貧-中營養型水體,為國家地表Ⅱ類水,適合發展主養鳙魚的漁業發展模式。

1.4 魚產力測算

湖泊中鳙魚的天然餌料主要為浮游動物、浮游植物、藻類、腐殖質、有機碎屑及上游河水帶來的營養物質,鳙魚產力是指以浮游生物現存量為基礎,將天然餌料轉化為商品魚產量的能力,鳙魚產力的大小主要由湖泊中天然餌料豐欠程度決定[2]。萬佛湖鳙魚產力測算見表1。

1.5 確定技術經濟指標

根據調查結果和湖泊營養類型,制定切實可行的水質保護方案,確保水質穩定在地表Ⅱ類水。確定年產商品鳙魚180 萬kg,回捕率30%以上,鳙魚起捕規格≥2.5 kg,產值3 000萬元以上。形成完整優化的萬佛湖鳙魚生態健康養殖模式。

2 養殖技術要點

2.1 加強人工繁育及苗種培育

考慮到鳙魚生態健康養殖的要求,苗種培育工作盡量做到自繁、自育、自養。每年從家魚原種場補充選購一定數量原種親魚,按照規范標準進行親魚培育,以保證魚苗質量。苗種培育的水體土壤環境質量符合GB 15618—1995和GB18407.4—2001標準要求,生產用水水質符合GB 11607—1989規定;水深和面積符合《中國池塘養魚技術規范》要求,苗種培育嚴格按照《鳙魚苗種培育技術規范》標準進行,設置獨立的排灌設施和增氧設備,并做好各種記錄和養殖日志。培育周期1~2年,下塘魚種規格多在200~400 g/尾,其間做好適時分塘,嚴禁使用禁用藥和化肥。

2.2 把好魚種投放環節關

2.2.1 投放魚種質量? 為把好投放魚種質量關,應在苗種培育階段定期抽查檢驗,從飼料投喂、水質控制、日常管理、消毒管理、魚病防治、產地檢疫等方面檢查能否滿足鳙魚生態健康養殖要求。冬季投放魚種前,技術人員應親自到苗種生產塘口檢驗魚種質量;魚種運輸到湖泊入湖前,技術人員抽查驗收,要求魚體達到體色鮮亮、規格統一、體質健壯、無病無傷,不符合要求的堅決不予入湖。

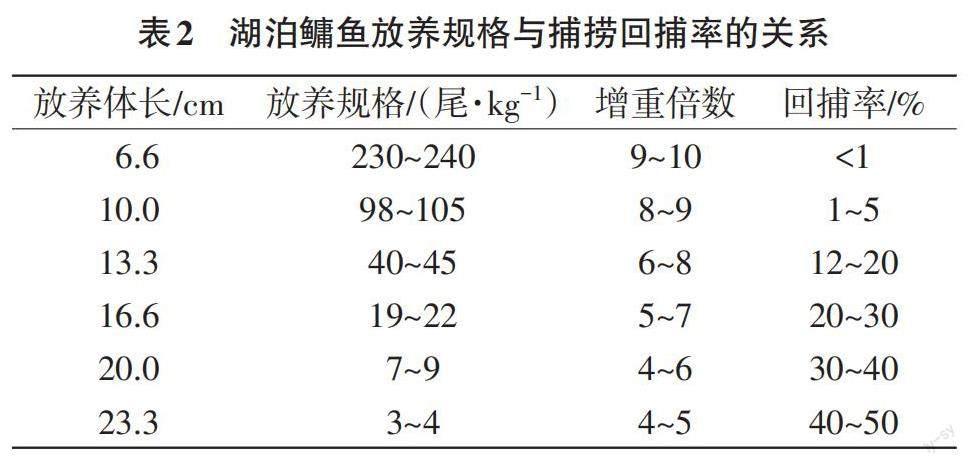

2.2.2 投放規格? 魚種投放規格按水面大小、水位深淺、水質肥瘦及預期產量高低而定。大規格魚種是增產和穩產的必要條件[3]。一是大規格魚種體質好,耐受力、適應能力強,生長速度快;二是魚種規格越大被水鳥、肉食性魚類等天敵捕食的概率降低;三是小規格魚種易沿湖泊攔網逃逸。養殖實踐證明,隨著鳙魚放養規格逐漸加大,回捕率穩定在30%~45%,提高了回捕率,也壓縮了養殖周期。但通過對比歷年數據,發現雖然隨著投放規格的加大,回捕率有明顯提升,但規格加大到一定程度,商品魚的增重倍數有所降低(見表2),可見,不能一味追求加大投放規格,較適宜的投放規格在4~10 尾/kg,體長在20~25 cm,能取得較好的收益[4]。

2.2.3 投放時間和方式? 魚種宜實行冬季投放,具體時間為每年的12月份至翌年1月份,主要原因有以下幾點:一是此時水溫較低,魚種活動較較弱,便于拉網操作,運輸損傷小;二是此時魚種體質健壯,適應湖泊環境能力強;三是開春水溫回升,適口餌料充足,魚種生長旺盛,延長了生長期;四是避免了魚種越冬管理,節約成本。考慮到魚種對湖泊環境有個適應性過程,以及免遭冬季候鳥及掠食性魚類的捕殺,可先在湖泊魚種投放地點附近選擇一個網攔庫灣,對魚種進行過渡性暫養。魚種進入庫灣前,用4%的食鹽水對魚體消毒處理10 min。安排專人24 h看管,經過適應性暫養,至3月底前再投放湖泊。

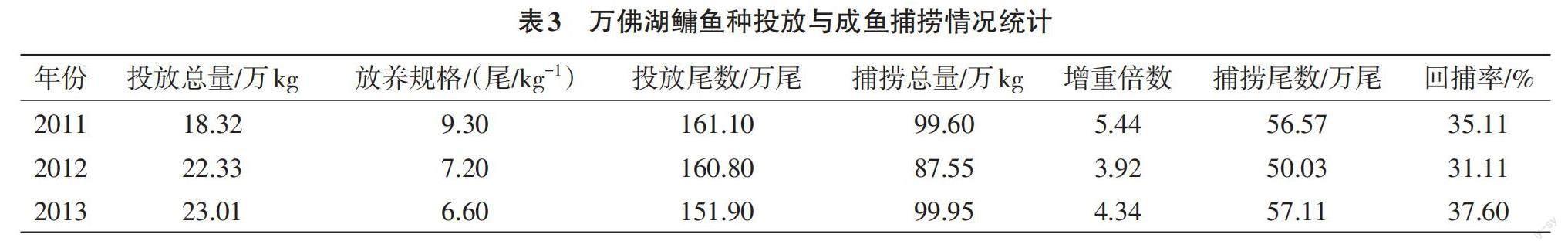

2.2.4 投放密度和搭配比例? 根據當年湖泊餌料系數實際情況,魚種放養密度一般為60.0~67.5 kg/hm2(表3),為取得較好的經濟效益和生態效益,適當搭配10%左右的鰱、草、鳊、鯉、鯽、鲴等其他養殖品種。

2.3 加強鳙魚健康養殖日常管理

2.3.1 湖泊水質調節? 遵照生態健康養殖的生產標準,運用魚類生態學和養殖工程學原理,打造一個可持續發展的健康養殖水體生態環境,使鳙魚餌料生物維持在一個科學合理區間,以滿足鳙魚正常攝食和生長需要。湖泊水質調節一般采用2種方法:一是敞水區以生物操縱調節搭配養殖品種;二是以種草移螺的生態修復方法擴增水生動植物資源。

2.3.2 餌料來源控制? 生產中餌料來源于湖泊中的天然餌料,主要是浮游生物、底棲生物、有機碎屑等,不投喂任何人工配合飼料,不施放化學肥料等。

2.3.3 加強安全生產管理? 加強巡邏,防止電魚、毒魚、偷魚等情況發生;檢查防逃攔網是否安全;經常觀察魚群活動狀態,抽檢魚體體表狀況,做好災害性天氣的預報、預防和及時補救工作;同時加強巡視湖泊上游和周邊是否產生新的污染源,防止污染事故的發生。

2.3.4 做好健康養殖記錄? 包括苗種采購、安全管理、捕撈運輸、魚病防治、銷售記錄等,建立水產品質量可追溯制度。每年對照鳙魚生態健康養殖標準進行認證1次,確保符合健康養殖要求。

3 湖泊鳙魚健康養殖捕撈技術

3.1 捕撈工具工法

鑒于萬佛湖為丘陵型湖泊,鳙魚捕撈適合采用湖泊深水網箔捕撈方式。網箔捕撈實質上是一種陷阱性漁法,其漁具結構組成是運用纖維網線編織形成固定形狀的網衣,再將網衣按照某種固定方式布設在魚群活動的通道上,使魚群易進難出而達到捕撈目的。經過多年改進和逐步完善,深水網箔已成為萬佛湖主要的漁具漁法。另外,抬網燈光誘捕也是萬佛湖的主要捕撈方法之一,并將太陽能發電運用于燈光誘捕,解決了湖面用電線路過長的難題,保障了湖泊用電安全。

3.2 捕撈時間

改季節性捕撈為常年性捕撈。即每年3—12月采用深水網箔捕撈作業,6—9月采用深水網箔和燈光誘捕抬網共同作業的捕撈方式,此種捕撈方式降低了聯合漁法的勞動強度,節省了人力和物力,達到了輪捕輪放預期效果。

4 小結

4.1 優質苗種供應是前提

優質的魚種是湖泊鳙魚健康養殖獲得高產高效益的基礎和前提條件。苗種供應盡量實現自繁、自育、自養,選購魚種應來源于有資質的原良種場,魚種品質有保證,成活率高,生長快。挑選體質健壯、規格整齊、無病無傷的苗種,檢疫合格后投放。

4.2 合理的放養規格、密度、搭配比例是關鍵

湖泊生態健康養殖的鳙魚,其身體成長主要來源于水體中的天然餌料。應根據湖泊水體營養類型和餌料系數,同時參照近幾年鳙魚生長規格、回捕率等指標進行適當調整,確定合理的放養規格和密度,使放養規格、數量、搭配比例與水質狀況及餌料資源相適應,以達到效益最大化。

4.3 先進的捕撈方式是保證

一是深水網箔和燈光誘捕抬網捕撈均屬被動性誘捕,捕撈方式溫和,商品魚未受強烈刺激即捕起,做到了無痛苦少損傷,商品魚品質得到了保障。二是常年性捕撈可以錯季節銷售,提高了經濟效益。

4.4 湖泊鳙魚健康養殖模式優化

通過對萬佛湖鳙魚生態健康養殖模式的研究和分析,結合多年生產實踐經驗,優化形成一種較為完善的湖泊鳙魚生態健康養殖模式,即魚種投放時間為12月至次年1月,投放方式為暫養至3月份;搭配比例(1~2)∶(8~9),投放量60.0~67.5 kg/hm2,魚種規格150~300 g/尾;魚種質量按健康養殖要求;捕撈方式為3—12月深水網箔捕撈,6—9月燈光誘捕抬網;起捕規格鳙2.5 kg、鰱1.5 kg;增重倍數4.0~6.0;養殖周期2~3年。

5 效益評價

5.1 經濟效益可觀

2011—2020年,連續大幅度投放魚種,取得了良好的經濟效益,年均投放魚種21.81 萬kg,年均捕撈103.88 萬kg,放養鳙魚年增重倍數約為4.70,年產值突破2 000萬元。若購買魚種價格與商品魚出售價格相同,1 kg魚種當年將會生產出4.7 kg鳙魚,投入與產值之比高達4.7,去除其他成本,效益仍十分可觀。

5.2 社會效益明顯

由于采取健康養殖模式,保障了商品魚品質,漁業經濟效益顯著提高,同時湖泊水質得到保護,周邊環境得到改善,促進了當地旅游業的發展,增加了當地居民就業機會,為地方經濟和諧穩定發展作出了貢獻。

5.3 生態效益顯著

作為水源地湖泊,通過放養濾食性鳙、鰱等魚類來控制水體富營養化是一種生態修復方式,對環境副作用小,成體低,可達到保護湖泊水質和凈水漁業效益雙豐收。盡管湖泊上游河流和雨水仍會帶來生活污水,但自實施該項措施以來,湖泊水質并未受到污染影響,且有逐漸向好趨勢,這主要得益于湖泊開展的生態健康養殖模式。根據生物操縱理論,鰱、鳙吃掉了部分浮游生物,改善了水質,對防止湖泊水質惡化起到了顯著作用。魚類身體也是攝取水體中的營養物質長成的,按照鰱、鳙魚機體所含N、P的量推算,隨著商品魚的捕起,每年從湖泊中約帶走氮17.9 t、磷1.16 t,相當于每年帶走碳酸氫銨(NH4HCO3)107.8 t、過磷酸鈣[Ca(H2PO4)2+CaSO4·2H2O]14.9 t,凈化湖泊水質效果十分明顯,可以作為安全的飲用水來源。同時,鳙魚生態健康養殖屬于綠色低碳漁業,每年吸收、固定大氣中大量的二氧化碳,減少了碳排放,生態效益十分顯著。

參考文獻

[1] 張志兵.杭州西湖浮游生物調查及其與運河杭州城區段水質的對比研究[D].杭州:杭州師范大學,2009:15-16.

[2] 舒城縣萬佛湖漁業總公司.一種水庫大面積生態養魚方法:CN201210253342.5[P]. 2013-05-15.

[3] 耿明順.淺析高沙地區水庫鳙鰱生態養殖[J]. 海洋與漁業·水產前沿,2016(3):73-75.

[4] 張峰,何躍.大水面鰱鳙魚生態養殖放養量及魚產力探討[J].科學養魚,2020(4):80-81.

(責編:何 艷)