基于“DIMT”模式的揚州早茶紀錄片運河文化符號解析

——以《日出之食·食話揚州》為例

◎王丹園

一方水土養一方人。廣闊的地界和悠久的歷史造就了我國多樣繁雜的飲食文化。歷史名城揚州是聞名遐邇的美食城,也是全國四大菜系之一的淮揚菜之鄉。揚州早茶在淮揚菜中具有重要地位,是揚州當地美食文化中最為濃墨重彩的一筆,飽含了揚州上千年歷史的文化風韻。

2014 年6 月22 日,在第38 屆世界遺產大會上,中國大運河項目成功入選《世界遺產名錄》。揚州作為大運河聯合申遺的牽頭城市,自古以來都是大運河流域中受大運河影響最大的城市之一。從古至今,揚州的政治、經濟一直與大運河息息相關,大運河孕育了揚州的城市文化。紀錄片《日出之食》由湖南衛視和金鷹紀實衛視聯合打造,是我國首部聚焦于國人早餐的美食紀錄片。第二季第一集《食話揚州》拍攝了揚州城中三個頗有名氣的早餐店面,生動全面地展示了揚州晨曦風光。本文以“DIMT”符號學傳播模式作為理論框架,從整體傳播的視角分析《日出之食·食話揚州》中對運河文化的符號化加工,闡釋該片的符號亮點,嘗試從新的角度解析美食紀錄片,探討我國美食紀錄片文化融入及呈現的創新方式。

一、美食紀錄片中的文化符號表達

在我國,美食不僅僅具有口味、技法的多樣性,更具有代表著不同地域傳統習俗的文化性。學者杜娟在其文章《中國美食類紀錄片的民族文化心理》中指出:“美食紀錄片往往是地域性文化的一種展現,除了具象的空間實體,我們更應該關注到地域的心理情感、人文特色以及精神文化內涵。”①所以,一部優秀的美食紀錄片必定不可缺少對美食背后不同地域歷史文化的透析。筆者通過梳理分析我國學者對美食紀錄片的研究發現,目前我國相關文獻的聚焦點主要在于美食紀錄片拍攝敘事手法的研究和美食紀錄片中地域文化的研究。地域文化是美食紀錄片的內涵所在,其通過視聽符號的組合來進行意義的傳播。但在美食紀錄片中地域文化的研究中,通過符號學闡釋美食紀錄片背后文化內涵表意的文獻付之闕如。學者張愛鳳、陳佳玲在其文章中以紀錄片《老廣的記憶》作為案例,論述了美食紀錄片如何通過文化符號建構文化價值,以構建人們的集體記憶、喚起身份認同。②學者侯藝松則認為,電視節目被賦予了文化導向的職能,觀眾觀看美食紀錄片時可以在互動和傳播中形成儀式,了解美食背后的文化底蘊與傳統風俗。③

二、東方智慧的“DIMT”符號模式

相較于西方傳播觀念中的線性思維及主客體二元對立思維,我國自古以來便有“整體傳播”的觀念。隨著科技的不斷進步,東方文化中高度發達的象形思維的代碼模式,因具備整體性,在多媒體時代顯現出了獨特的適應能力。我國學者李思屈基于《易經》中的“陰陽球”理念,提出了東方符號學模型——“DIMT”符號模式(如圖1所示)。該模式將符號研究對象分為兩個部分,“陽”是看得見的部分,即符號的“能指”;“陰”是看不見的部分,即符號的“所指”或意義。“言”(Discourse,話語)、“象”(Image,直觀形象)、“意”(Meaning,心理意識)、“道”(Tao,真善美之源和真善美的最高統一)這四個符號要素則是陰陽球動態變化體系的基本組成部分。由這四個要素形成的橫縱兩條坐標軸將“陰陽”兩部分劃分為四個區域,區域間隨著“陰陽球”的運轉相互關聯,形成東方“整體”智慧下的符號學分析模型。④美食紀錄片結合視聽符號,傳播地域人文特色與文化內涵,體現著具有整體性的符號運作,與“DIMT”模式的符號分析思路具有較高的耦合性。“DIMT”符號模式為美食紀錄片中的符號運用和意義提供了理論框架。

圖1 “DIMT”模式圖

三、《日出之食·食話揚州》 運河文化“DIMT”符號模式解析

(一)“言”:依河建城,河在城興

“言”對應紀錄片中的語言符號,主要以聲音和文字形式出現,如旁白、音樂、對白、字幕等。《日出之食·食話揚州》中的語言符號元素豐富,分別運用直白表述和隱喻象征的方式對運河文化作出雙重呈現。首先是片中旁白與字幕的交互運用。旁白中直接說明揚州處于大運河中心位置,貫通南北的地理背景,以及揚州曾一度依靠大運河漕運而繁榮的歷史背景。該片的字幕不僅包括常見的解釋性字幕,還有大量藝術性字幕,如贊賞揚州早茶的古詩詞等。這些詩詞字幕側面表現了揚州的文化背景。其次,揚州民調的出現使得紀錄片更具地域風味。音樂是視頻作品中營造情緒氛圍的一個非常重要的語言符號。《日出之食·食話揚州》選取了著名的揚州民歌《拔根蘆柴花》作為背景音樂。此歌原是揚州江都區域傳唱的邵伯秧號子,后因其曲調明朗優美、歌詞朗朗上口而廣為流傳。在紀錄片中穿插進《拔根蘆柴花》這樣的揚州民間曲調,不僅讓整部紀錄片更具揚州城獨到的城市韻味,更是在不知不覺間宣傳了揚州當地的民間音樂文化。最后,對店家和食客的分別采訪完成了紀錄片對揚州早茶的多人稱敘述。對店家的采訪從美食制作者的角度講述揚州早茶工藝的傳承發揚歷程,對食客的采訪則從美食享受者的角度出發,展示出食客在享用美食時所感受到的精神與文化內涵。

(二)“象”:一餐三景,各有千秋

“象”對應紀錄片中的形象符號,如片中拍攝到的人物、景觀、自然圖像等。《日出之食·食話揚州》巧妙組合三個案例,展現出同處揚州城中截然不同的早餐景象。抽象的畫面形象并不如語言一般直白具體,卻可以使觀看者產生豐富的聯想,大大擴展紀錄片所要傳達之“意”。

1.清閑的茶館。茶館對應著古時揚州繁盛時期的鹽商文化,茶館的早茶文化因鹽商而起,而揚州的鹽商文化則因大運河而生。茶館早茶也是普遍意義上人們對揚州早茶的理解,其精致的外觀、講究的吃法、高超的制作手藝標示著古時大運河給揚州帶來的富裕繁榮,是揚州從容安逸的“慢”生活的典型標志。如今的揚州也樹立了“早上‘皮包水’,晚上‘水包皮’”的古樸悠閑的城市品牌形象,吸引了大批外來游客前往揚州,體驗揚州茶館的早茶文化。

2.忙碌的面館。與面館相對應的是大運河沿岸廣大勞動人民的生活方式,這也是更貼近于“我們”的早茶方式。大運河的建造修繕、城市的發展進步,離不開千千萬萬的勞動人民,他們的早茶方式自然沒有鹽商茶館的那份精致,但從店家在用料做法上的精益求精、食客對魚湯的挑剔中也可看出,他們對待早茶絕不是得過且過的態度。看似簡單的魚湯面卻飽含著普通老百姓在繁忙日常中所渴求的那份獨屬于自己的享受。這是大運河沿岸勞動人民對美好生活向往的體現。

3.粗獷的牛肉湯館。與前兩個案例中的揚州早茶不同,片中鳳凰橋牛肉湯透露著一種粗獷的北方氣息。正如《日出之食·食話揚州》中所描述的那樣:“揚州因京杭大運河而通千里,也因京杭大運河而成為連貫南北的商貿與文化聚集地。”在揚州,人們常見到的是富有江南詩情畫意的景象,但北方人的粗獷風格特性也在揚州人的性格中生根發芽。在牛肉湯館拍攝部分,大塊鮮紅牛肉分割熬煮、樸素簡單的牛肉湯店環境、食客大快朵頤等畫面,體現出了濃濃的北方情調。

(三)“意”:傳承延續,大運連綿

符號攜帶意義表達,意義是符號的存在價值。⑤美食紀錄片運用豐富的語言和形象符號,使觀看者在了解地域美食的同時,體驗到深藏在美食之中的地域文化,完成了皮爾斯所說的“意圖意義(發送者)—文本意義(符號信息)—解釋意義(接收者)”的符號表意過程。

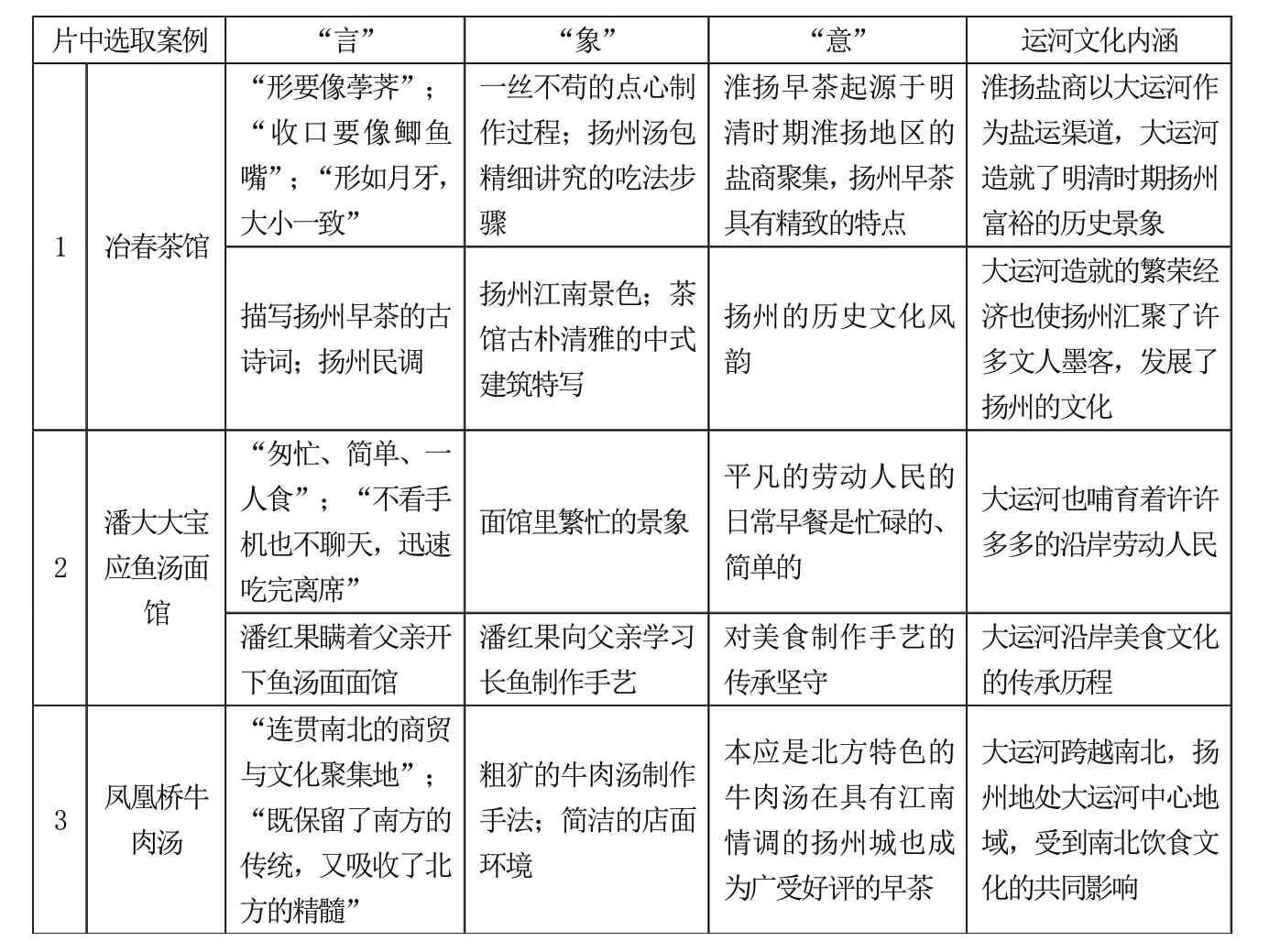

揚州早茶文化與大運河文化息息相關,其所含之“意”也自然與大運河不可分離。在“DIMT”模式下,《日出之食·食話揚州》中“言”“象”符號所延伸之“意”,以及其中所對應的運河文化內涵如表1所示。具體可總結為以下兩層含義。其一是揚州的獨特早茶文化由連綿千里的運河塑造而成,不論是明清鹽商匯聚而興起的茶館早茶,還是火熱繁忙的面館,抑或是與北方風格相近的牛肉湯早餐,都與運河造就的揚州獨特地理位置、歷史文化休戚相關。其二是如今我們所見的早茶制作工藝是由一代代手藝人的堅守傳承而來的。該片用大量的篇幅講述了揚州早茶手藝的傳承過程,是手藝人讓揚州的早茶文化得以延續保留至今,正如大運河經過幾千年的歷史,綿延不斷、奔流至今,哺育著沿岸一代又一代的人民。

表1 《日出之食·食話揚州》中的符號表意

(四)“道”:運河精神,永世弘揚

“DIMT”模式中由“言”“象”“意”向“道”延伸的過程就是符號表意從“可見部分”向“不可見部分”發展的過程。“道”是指真善美之源和真善美的最高統一,即美食紀錄片中所蘊藏的我國傳統民族精神。《日出之食·食話揚州》中的符號大量意指運河文化,其所弘揚的“道”便是千年運河精神。

首先是我國人民對美好生活不斷追尋的奮斗精神。中國大運河曾是我國最重要的水利工程、交通樞紐,是哺育沿岸城市的母親河,也是抵御洪水災害的平安河。大運河的開鑿和修整過程并非一帆風順,一代代運河人所遭遇過的艱難險阻難以想象。但即便如此,大運河在歷代王朝國之大計的地位也從未被撼動。古時對大運河的開掘不僅可以維護我國的國家統一,更可以推動我國經濟、政治、文化的大步發展,是我國人民獲得美好生活的重要途徑。我國歷代運河人拼搏奮斗,只為造福今世后代。《日出之食·食話揚州》中所拍攝的人物就是最鮮活的案例,他們是我們身邊最普通的勞動人民,和我們一樣,為自己與家人的美好生活而每日勞作拼搏,也在繁忙生活中追求著恬靜美好。

其次是兼容并蓄、海納百川的開放精神。聯合國教科文組織《保護世界文化和自然遺產公約》的行動指南把大運河文化特點歸結為:“代表了人類的遷徙和流動,代表了多維度的商品、思想、知識和價值的互惠和持續不斷的交流,并代表了因此產生的文化在時間和空間上的交流與相互滋養。”⑥中國大運河貫通我國南北地界,它的存在促進了我國各地域間經濟與文化的交流。千百年來,運河承載了沿岸城市間人口的遷徙和貨物的運轉,也正是這樣的遷徙流轉,使得我國不同地域間的文化得以傳播交融。運河文化是綜合性質的運河沿河沿岸城市群文化,運河精神也貫徹了我國自古以來“儒”文化中兼容并蓄的包容精神。《日出之食·食話揚州》中拍攝的三種早茶各有千秋,分別代表了共同留存于揚州這座城市的不同風格飲食文化,是運河使得這些文化在此交匯融合,成就了今日揚州的早茶風貌。

最后是堅守傳統文化的傳承精神。大運河不僅是千百年來我國勞動人民智慧的結晶,它的存在也創造了大運河流域多民族多樣貌的風土人情、傳統習俗、文學藝術、價值觀念等,匯聚成大運河流域的傳統文化。多種多樣的傳統文化源于大運河,又如大運河一般生生不息,經過歷史的激蕩傳承至今。這些傳統文化依靠我國人民的代代堅守,經歷了時代的檢驗和發展,是增強我國民族自信最堅實的基石。《日出之食·食話揚州》運用采訪的方式,講述了揚州早茶手藝人踏上手工藝傳承道路的歷程,通過鏡頭語言展現手工藝技術代代相傳的過程,向觀眾傳達出早茶文化中的歷史傳承精神。

四、總結

我國的美食紀錄片創作重視挖掘地域文化特色,對美食背后的傳統文化和民族精神進行符號化表達。多媒體時代下,結合視聽語言傳達人文感知的美食紀錄片敘事方式體現出了動態化、整體性的符號應用,與基于東方智慧的“DIMT”傳播模式的整體思維框架構造具有極高的耦合度。《日出之食·食話揚州》拍攝主體雖為揚州早茶,但深耕揚州作為運河城市的文化屬性,融入運河精神的內核,是我國美食紀錄片地域性文化表達的良好借鑒。對紀錄片“言”“象”“意”“道”四要素間聚合升華關系進行深入解析,有利于實現我國美食紀錄片形式內容不斷創新、不斷突破的健康態勢。

誠然,基于“DIMT”傳播模式的分析視角,雖能為理清美食紀錄片各要素提供一定的借鑒,但要想在該領域真正實現傳統文化及民族精神的對外傳播,依舊有許多問題需要解決。在今后美食紀錄片的研究中,研究者們應著重探討如何讓片中呈現的視聽符號突破不同文化間的天然屏障,做到跨文化傳播,減少文化折扣現象。在媒介高度發達的多媒體時代,應挖掘中國美食紀錄片的不同范式,發展出更多具有東方話語詮釋的研究經驗,從而推進中國美食紀錄片文化符號戰略的實施。

注釋:

①杜娟.中國美食類紀錄片的民族文化心理[J].電影評介,2018(05):98-100.

②張愛鳳,陳佳玲.“味”與“道”:論紀錄片《老廣的味道》的傳播價值[J].電視研究,2021(06):69-72.

③侯藝松.從傳播儀式觀看美食紀錄片《早餐中國》中的“儀式”構建[J].聲屏世界,2020(16):66-67.

④李思屈.東方智慧與符號消費——DIMT 模式中的日本茶飲料廣告[M].杭州:浙江大學出版社,2003.

⑤趙毅衡.符號學原理與推演[M].南京:南京大學出版社,2016.

⑥李德楠.中國運河文化遺產及其保護[N].光明日報,2009-05-05(012).