玻璃體切割手術聯合全視網膜光凝術對糖尿病視網膜病變患者屈光狀態及淚膜功能的影響

張文波, 賈新國, 王慶強

(山東省東營市勝利油田中心醫院眼科, 山東 東營 257000)

糖尿病是全世界最常見的慢性病之一,2019年國際糖尿病聯合會發布的資料中提出全球范圍內約有5億的糖尿病患者,患病率為9.3%,而該數字預計到2030年將增加25%[1]。由于糖尿病目前無根治方法,隨著病情發展最常見的全身并發癥即周圍神經病變以及血管并發癥。糖尿病視網膜病變就是糖尿病導致的眼部并發癥之一,是部分患者視力損傷甚至致盲的主要原因,因糖尿病導致的視網膜病變發病率也隨著糖尿病患病率的升高而呈逐年升高態勢,同時隨著疾病的發展表面新生血管的生長則可能導致增殖性糖尿病視網膜病變[2]。糖尿病視網膜病變的主要治療方式為全視網膜光凝術,對于預防糖尿病視網膜病變進展和致盲具有一定的療效,而針對部分可能已經形成玻璃體積血的患者療效不佳,需聯合玻璃體切割術進行治療,從而使屈光間質清晰,松解增生膜對視網膜的牽拉,延緩視網膜的病變[3]。本次研究探討了玻璃體切割手術聯合全視網膜光凝術對糖尿病視網膜病變患者屈光狀態及淚膜功能的影響,現將結果匯報如下。

1 資料與方法

1.1一般資料:本次回顧性分析研究對象的選擇為68例糖尿病視網膜病變的患者,病例收集時間為2020年5月至2022年3月,根據病歷中記錄的患者治療方案分別分為玻切聯合組和全視網膜光凝組。全視網膜光凝組患者共30例,玻切聯合組患者共38例,兩組患者基本資料如下:玻切組患者男21例,女17例,共38眼,年齡41~68歲,平均年齡(54.45±13.17)歲,糖尿病病程2~3年,平均糖尿病病程(2.84±0.51)年;視網膜光凝組患者男16例,女14例,共30眼,年齡41~68歲,平均年齡(54.58±13.35)歲,糖尿病病程2~3年,平均糖尿病病程(2.78±0.58)年。性別、年齡、病程等基本資料經SPSS23.0軟件分析后結果顯示兩組患者差異均無統計學意義,可進行比較(P>0.05)。

1.2診斷標準:符合中華醫學會眼科學分會發布的《糖尿病視網膜病變分期標準》[4]診斷標準。

1.3納入標準:①符合2型糖尿病標準和糖尿病視網膜病變標準的患者;②患者年齡18~70周歲;③術前可良好控制血糖水平的患者;④簽署知情同意書的患者,且術后有完整隨訪記錄。

1.4排除標準:①有既往眼部手術的患者,例如視網膜光凝、人工晶狀體植入術等;②合并心血管疾病、腦神經疾病、感染性疾病、血液系統疾病等可能影響本病研究結果疾病的患者;③有眼底黃斑病史的患者;④合并其他眼部疾病的患者,例如青光眼、白內障、視網膜血管閉塞、Eales病等;⑤術后未到醫院行規范復查、治療結果資料記錄不完整的患者。

1.5方法:玻切聯合組采用標準三通道23G玻璃體切除術聯合全視網膜光凝術進行治療,術前5~7d對患者行玻璃體內注射雷珠單抗0.5mg/0.05mL,晶狀體混濁的患者行晶狀體切除,保留前囊并吸除前囊上皮細胞,做出玻璃體后脫離,將玻璃體積血切除并將增生膜剝除,增生膜與視網膜粘連較為緊密無法切除則盡量解除增生膜對于視網膜的牽引。行全視網膜光凝,并進行玻璃體腔內注射曲安奈德0.4mg/0.01mL。全視網膜光凝組采用眼底激光治療儀(德國蔡司,ISULAS 532s型)進行治療,設置波長532nm,功率160~250mW,光凝時間0.2s,光斑大小200~300μm。對突出的新生血管周圍進行光凝,保留相對正常的視網膜,達到有效的Ⅲ級光斑反應,由一位經驗豐富的眼科醫生完成,同時記錄光斑數量。

1.6觀察指標:①比較玻切聯合組和全視網膜光凝組患者治療前和治療后6個月的最佳矯正視力和黃斑中心區視網膜厚度。②于治療前和治療后6個月分別對玻切聯合組和視網膜光凝組患者行淚膜穩定性試驗檢測淚膜破裂時間和淚液分泌試驗檢測淚液的基礎分泌量,其中淚膜穩定性試驗首先采用熒光素試紙將結膜囊浸染,患者瞬目數次后平時不瞬目狀態下3mm光線掃視角膜后淚膜破裂時間,取3次試驗平均值;淚液分泌試驗將淚液檢測試紙置于患者下瞼結膜囊處,患者閉眼5min后取出試紙,觀察試紙被淚液浸濕的長度。③于治療前和治療后6個月分別采用全自動電腦驗光儀(日本拓普康,KR-8900)檢查玻切聯合組和全視網膜光凝組患者屈光狀態變化值,重復測量三次取平均值,同時測量眼軸長度變化。④比較玻切聯合組和全視網膜光凝組患者治療后并發癥發生情況,包含出血、血管閉塞、視神經萎縮等。

2 結 果

2.1對比兩組最佳矯正視力:治療前全視網膜光凝組和玻切聯合組最佳矯正視力比較無明顯差異(P>0.05),治療后6個月玻切聯合組最佳矯正視力高于全視網膜光凝組(P<0.05),玻切聯合組最佳矯正視力治療前后差值高于全視網膜光凝組(P<0.05),差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 對比兩組最佳矯正視力

2.2對比兩組淚膜破裂時間和淚液分泌試驗:治療前全視網膜光凝組和玻切聯合組淚膜破裂時間和淚液分泌試驗比較無明顯差異(P>0.05),治療后6個月玻切聯合組淚膜破裂時間和淚液分泌試驗高于全視網膜光凝組(P<0.05),玻切聯合組淚膜破裂時間治療前后差值和淚液分泌試驗治療前后差值均高于全視網膜光凝組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 對比兩組淚膜破裂時間和淚液分泌試驗

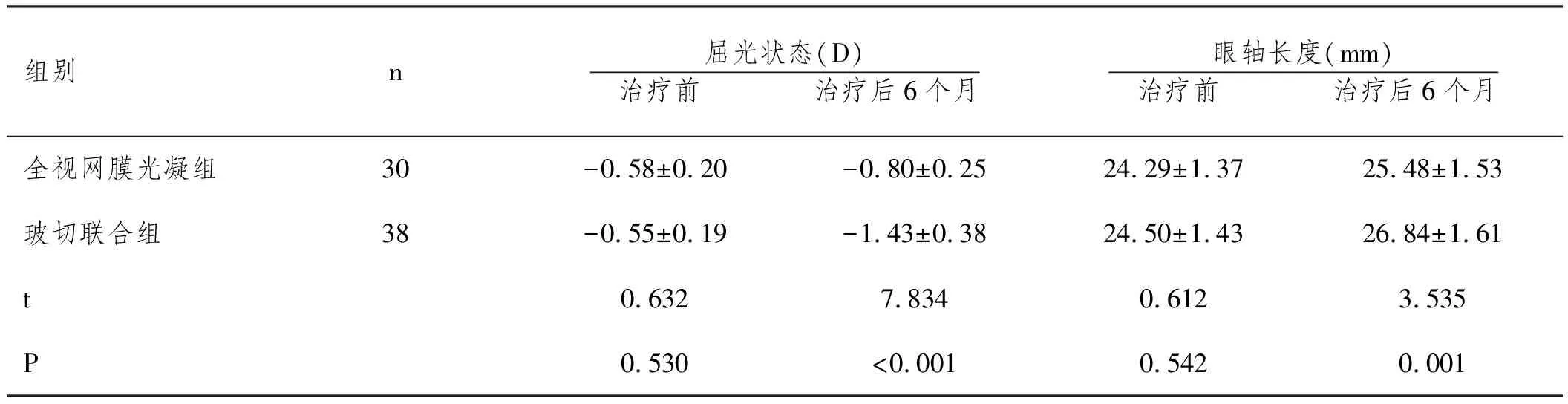

2.3對比兩組屈光狀態和眼軸長度變化:治療前全視網膜光凝組和玻切聯合組屈光狀態和眼軸長度比較無明顯差異(P>0.05),治療后6個月玻切聯合組屈光狀態和眼軸長度高于全視網膜光凝組(P<0.05),差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 對比兩組屈光狀態和眼軸長度變化

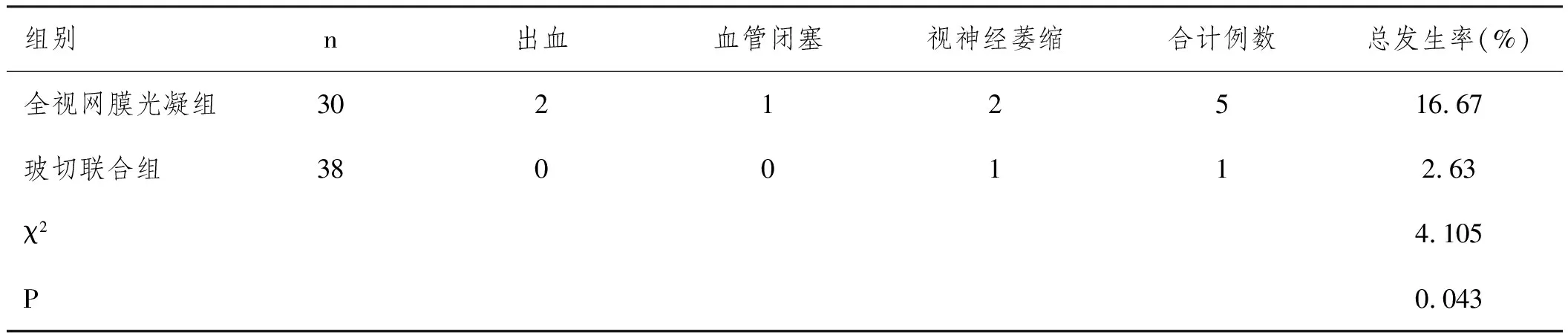

2.4對比兩組并發癥發生情況:治療后隨訪期內玻切聯合組并發癥發生率2.63%顯著低于全視網膜光凝組16.67%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 對比兩組并發癥發生情況

3 討 論

全視網膜光凝術自從20世紀60年代激光治療眼科疾病問世以來,一直在眼底疾病的治療中有著廣泛的應用,全視網膜光凝術利用激光的熱效應,結合眼底視網膜、脈絡膜、血紅蛋白因所含色素不同而顏色不同的原理,使對應波長的光波被吸收從而轉化為熱能,在熱效應的作用下蛋白質變性,視網膜色素上皮層及周圍神經纖維層被灼傷從而改變視網膜局部的缺氧狀態[5,6]。但近年來也有研究[7]報道,全視網膜光凝術在改善視網膜缺血缺氧狀態的同時由于其有創性,可能造成色素沉積以及旁中心暗點等損傷,部分患者可能出現視力暗適應水平降低、周邊視野缺損、色覺障礙等嚴重并發癥,也有研究[8]報道全視網膜光凝術利用的激光熱效應可能損傷脈絡膜上腔的睫狀神經,進而導致患者角膜知覺減退。因此單純應用全視網膜光凝術可能不利于患者術后早期視力的恢復,而全視網膜光凝術的臨床應用引起了眼底疾病學者的關注,如何更安全有效地治療糖尿病視網膜病變成為了近年來研究的熱點。

玻璃體切割手術對于糖尿病視網膜病變患者視網膜上新生血管導致的玻璃腔內積血有較好的清除效果,使屈光間質清晰可見,通過切除機化膜以及支撐顯微組織的支架從而有效解除了新生血管增生膜對視網膜的牽拉,促進復位視網膜,防止視網膜病變進一步惡化,從而提高視力[9]。但由于糖尿病視網膜病變病情復雜,新生血管可能參與了視網膜的血氧供應,單純性玻璃體切割手術接觸新生血管與視網膜的牽拉關系可能造成視網膜缺血缺氧程度的加重,并引起術后復發玻璃體積血[10]。因此玻璃體切割手術聯合全視網膜光凝術的目的主要在于阻止病理性血管增生,通過視網膜光凝的熱效應促使已經形成的新生血管消退,同時破壞視網膜色素上皮層,減少高耗氧,促進視網膜血流重新分布,從而改善視網膜細胞的缺血缺氧狀態[11]。

本次研究結果表明,治療后6個月玻切聯合組最佳矯正視力顯著高于全視網膜光凝組,說明玻璃體切割手術聯合全視網膜光凝術對糖尿病視網膜病變患者視力改善效果較好。治療后6個月玻切聯合組淚膜破裂時間和淚液分泌試驗顯著高于全視網膜光凝組,說明玻璃體切割手術聯合全視網膜光凝術對糖尿病視網膜病變患者淚膜穩定功能療效較好,原因在于淚膜在角膜表面厚度相對均勻,具有供氧和保護眼球不被感染的作用,同時保持角膜光學平面,而長期的高血糖環境導致毛細血管基底膜增厚以及細胞代謝障礙,角結膜上皮損傷,眼表面親水性降低,進而導致淚膜的不穩定,淚膜破裂時間和淚液分泌試驗的升高說明了淚膜穩定功能的提高[12]。玻切聯合組屈光狀態和眼軸長度高于全視網膜光凝組,說明玻璃體切割手術聯合全視網膜光凝術有助于改善糖尿病視網膜病變患者屈光狀態,這是由于全視網膜光凝術后可能由于毛細血管損傷、屏障破壞、炎癥反應等原因導致睫狀體脫離或脈絡膜脫離,引起了屈光狀態改變,導致視力下降,但玻切聯合全視網膜光凝術則有助于減少屈光狀態的改變。治療后隨訪期內玻切聯合組并發癥發生率顯著低于全視網膜光凝組,說明玻璃體切割手術聯合全視網膜光凝術的治療安全性較好。

綜上所述,玻璃體切割手術聯合全視網膜光凝術對糖尿病視網膜病變患者視力改善效果和減輕視網膜黃斑水腫厚度效果較好,有助于改善患者屈光狀態,穩定淚膜功能,同時并發癥較少。