“源-匯”景觀視角下洱海流域面源污染的生態治理策略

肖偉鳴.“源-匯”景觀視角下洱海流域面源污染的生態治理策略[J].南方農業,2023,17(11):51-54.

摘 要 “源-匯”景觀理論因揭示了景觀過程和空間格局之間的關系而被廣泛應用。為了給制訂湖泊水域面源污染生態治理策略提供參考,基于“源”“匯”景觀的概念和內涵,結合實地調研,分析了洱海流域面源污染問題,提出了基于面源污染防治的“源”“匯”景觀格局的設計法則及景觀空間格局設計原則,并總結了洱海流域“源-匯”景觀調控策略。

關鍵詞 “源-匯”景觀;洱海流域;面源污染;生態治理

中圖分類號:S731;TU986.3 文獻標志碼:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2023.11.013

洱海流域位于云南省大理白族自治州境內,地處金沙江、元江和瀾滄江三大水系分水嶺,境內有永安江、羅時江、彌苴河、西洱河及蒼山十八溪等大小入湖河道溝渠117條。洱海流域面積2 565 km2,其中湖面面積252 km2,湖岸線長129 km,平均湖深10.8 m,蓄水量29.59億m3。洱海是云南省第二大高原淡水湖,在全國淡水湖泊中居第七位,在大理當地有“母親湖”之稱。洱海流經大理市、洱源縣等9個市(縣),其中,大理市洱海流域地理坐標介于東經99°58′05″~100°26′26″,北緯25°25′37″~26°01′09″之間,東西寬34.5 km,南北長64.3 km,流域面積1 371.63 km2,占洱海流域總面積的53.5%,占大理市國土面積的78.92%。洱海不僅是當地居民的主要水源地,具有生物多樣性保護及調節氣候等功能,同時還是當地最重要的旅游資源,成為當地居民賴以生存和發展的基石[1-2]。

近年來,隨著旅游業的迅猛發展,因工業和生活污水、農業面源污染等多種因素的影響,導致洱海水體富營養化嚴重,藍藻水華時有發生,使洱海生態環境面臨惡化的風險[3]。黨的十八大以來,習近平總書記高度重視生態文明建設,強調“生態就是資源、生態就是生產力”“綠水青山就是金山銀山,改善生態環境就是發展生產力”,為當今生物多樣性保護與生態文明建設指明了方向[4-5]。2015年,習近平總書記到大理洱海實地考察并提出,“要像保護眼睛一樣保護洱海”,自此,洱海流域的生態環境保護與恢復治理逐步走上了可持續性發展的軌道[6]。

1 “源-匯”景觀的概念與內涵

“源-匯”模型中的“源”是指某一個過程的源頭和起點,而“匯”是指某一個過程消失的地方。“源-匯”理論最初起源于大氣污染等相關研究[7-8],居民生活、工廠及交通廢氣的排放是大氣污染物的主要來源,被稱為“源”;一些綠地或建筑物可以降低或吸附大氣污染物,被稱為“匯”[9-10]。“源-匯”模型為分析大氣污染物的源頭和去向提供了支撐,后被引入到景觀生態學中。能促進生態過程發展的景觀類型或單元,被稱為“源”景觀,能抑制生態過程發展的景觀類型或單元,被稱為“匯”景觀[11-12]。而生態過程是物質、能量、信息在不同生態系統之間或生態系統內部的流動和遷移轉化過程。因“源”“匯”的概念與生態過程緊密相連,因此“源-匯”的不同分布格局在一定程度上可以反映出生態過程的差異[8]。因“源-匯”景觀理論揭示了景觀過程與格局之間的關系而被廣泛應用于面源污染防治(見圖1)等研究領域。

2? 洱海流域面源污染問題

面源污染亦稱非點源污染,是指固體的或溶解的污染物從非特定的地點,在降雨和徑流的沖刷下,隨徑流而匯入受納水體造成的污染[13-15]。面源污染可能會帶來生物多樣性降低、生境破壞、水體富營養化等生態環境問題[16-17],具有隱蔽性和累積性等特點,難以有效監測、控制和治理[18-19]。對導致水體富營養化的面源污染來講,農田、坡耕地及居民點等都是營養物質遷出的“源”,而草地、林地與濕地等都是營養物質接納的“匯”。如果能合理設置“源”“匯”景觀的空間格局,就可使面源污染物在異質景觀中被攔截及轉化,進而會有效控制面源污染(見圖1)。降低面源污染的最直接且有效的方法就是控制污染物來源,即控制“源”的養分流失,以及調控“源-匯”在空間上的不同組合,讓養分在進入水體之前已在流動的時空尺度上達到一個相對平衡狀態,從而降低面源污染造成的危害性[20-21]。

業已清楚,水體中的氮、磷等養分含量超標是湖泊富營養化的主要誘因,而水體當中很大一部分的養分都來自農田等“源”景觀造成的面源污染[22]。洱海流域農業面源污染主要來源于大蒜等經濟作物種植的農田和奶牛等畜牧養殖場的污染物經地表徑流和土壤滲濾進入洱海造成的污染[23-24],其中洱海北部的上關鎮和洱源縣的6個鄉鎮的農業總氮和總磷排放量占全流域農業總排放量的48%和44%,對洱海流域的污染影響相對較大[25-26]。

3 “源-匯”景觀視角下洱海流域面源污染生態治理策略

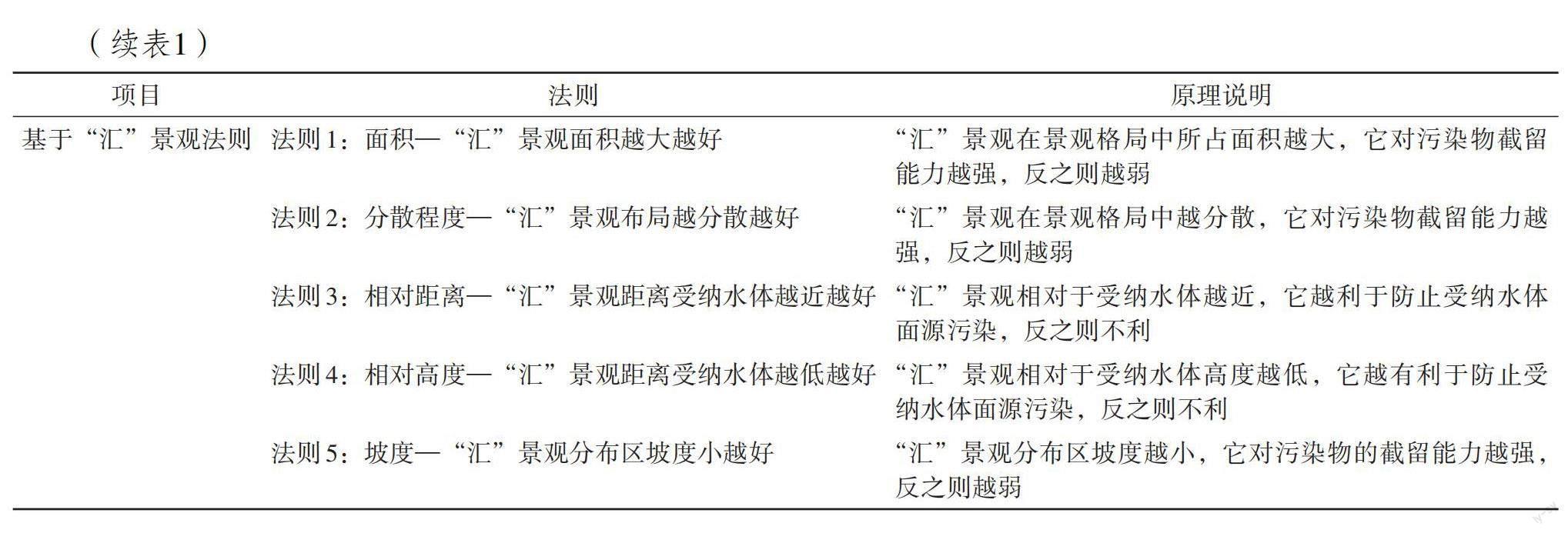

影響面源污染的可空間化因素包括污染源、坡度、坡長和植被覆蓋率等,其他因素有降水量、降水強度、土壤抗侵蝕性與地表粗糙度等。“源”“匯”景觀面積及其相對于受納水體的距離、坡度和相對高度,還有“匯”景觀布局的分散程度等都會影響到面源污染的產生及擴散。面源污染貢獻程度與其影響因素之間存在的函數關系如下:P(面源污染貢獻程度)=f(+源景觀面積,+源景觀坡度,-源景觀相對于受納水體的距離和高度,-匯景觀面積,+匯景觀坡度,+匯景觀相對于受納水體的距離和高度,-匯景觀分散程度)[22]。分析得出基于面源污染防治的“源”“匯”景觀格局的設計法則如表1所示。

表1中只將“源”“匯”景觀某一布局特征作為單一變量進行分析,在具體實踐中,應綜合分析“源”“匯”景觀格局與面源污染的關系。從空間格局因素出發歸納總結出適宜于防治面源污染的景觀格局(見表2)。

洱海流域“源-匯”景觀調控策略如表3所示。面源污染的影響因素復雜多樣,“源”“匯”景觀空間格局優化只是其中的很重要的策略之一。近幾年來,大理白族自治州在洱海流域內構建了截污治污“五大體系”,分別是生活污水收集處理體系、城鄉生活垃圾收集處置體系、農業面源污染防治體系、環湖生態防護體系和清水入湖工程體系[27]。在農業面源污染防治體系中,全流域自2018 年8 月開始推行“三禁四推”,即禁止使用氮磷含量高的化肥、禁止使用毒性和殘留量高的農藥、禁止種植大蒜等肥水需求量大的農作物,推行有機肥代替化肥、推行病蟲害綠色防控、推行農作物綠色生態種植、推行畜禽標準化及漁業生態健康養殖[3]。在環湖生態防護體系中,通過劃定生態藍線、綠線和紅線,將洱海全流域劃分為一級、二級和三級保護區進行分級管控,更加有利于修復洱海湖濱緩沖帶及建設洱海綠道。近幾年來,遵循“保護+”和生態修復理念,堅持生態保護與綠色發展并重,使洱海生物多樣性得到了較快的恢復,一些消失的鳥兒又飛回來了,湖面上指示性物種海菜花也出現了[28]。

4? 結語

“源-匯”景觀理論來源于全球變化及大氣污染研究中的“源-匯”模型,因揭示了景觀過程和空間格局之間的關系而被廣泛應用。本文基于“源”“匯”景觀的概念和內涵,結合實地調研,分析了洱海流域面源污染問題,提出了基于面源污染防治的“源”“匯”景觀格局的設計法則及設計原則,并制訂了洱海流域“源-匯”景觀調控策略。“源-匯”景觀類型是需要根據具體情況來判定的,面源污染的影響因素也很復雜,“源”“匯”景觀空間格局優化只是其中的一個很重要的策略,但要全面解決面源污染,還需要根據具體實踐過程進行分析和調整。

參考文獻:

[1]? 段劍坤.大理市洱海流域森林資源分布特征及保護研究[J].林業勘查設計,2022,51(3):33-38.

[2]? 李磊,張天力,顧世祥.洱海入湖河道水質評價及面臨的挑戰[J].陜西水利,2019(9):90-92.

[3] 董全亮.國內外生態補償研究及其對洱海流域農業面源污染治理的啟示[J].長江技術經濟,2022,6(2):42-46.

[4]? 習近平.論堅持人與自然和諧共生[M].北京:中央文獻出版社,2022.

[5]? 肖偉鳴.濕地公園設計中生態修復理念的應用策略[J].南方農業,2022,16(15):265-268.

[6]? 和雅迪,李鋼.生態治理現代化視域下洱海生態治理的路徑探析[J].楚雄師范學院學報,2022,37(1):17-23.

[7]? 陳利頂,傅伯杰,徐建英,等.基于“源—匯”生態過程的景觀格局識別方法——景觀空間負荷對比指數[J].生態學報,2003(11):2406-2413.

[8]? 吳健生,何海珊,胡甜.地表溫度“源—匯”景觀貢獻度的影響因素分析[J].地理學報,2022,77(1):51-65.

[9]? 丁峰,張陽,李魚.京津冀大氣污染現狀及防治方向探討[J].環境保護,2014,42(21):55-57.

[10] 田仁偉,趙翠薇,賀中華,等.“源—匯”景觀理論的研究綜述[J].貴州科學,2019,37(3):24-29.

[11] 陳利頂,傅伯杰,趙文武.“源”“匯”景觀理論及其生態學意義[C]//中國科學技術協會,河南省人民政府.第十屆中國科協年會論文集(二).2008:1102-1109.

[12] 王志芳,程可欣.北運河流域雨洪“源-匯”景觀時空演變[J].生態學報,2019,39(16):5922-5931.

[13] Novotny V, Olem H.Water quality: prevention, identification, and management of diffuse pollution[J]. New York: Van Nostrand Reinhold,1994.

[14] 余子賢,錢瑤,李家兵,等.基于“源-匯”景觀的典型半城市化小流域非點源污染風險評價[J].生態學報,2022,42(20):8276-8287.

[15] 陳成龍,高明,倪九派,等.三峽庫區小流域不同土地利用類型對氮素流失影響[J].環境科學,2016,37(5):1707-1716.

[16] 楊金森.海岸帶管理指南—基本概念、分析方法、規劃模式[M].北京:海洋出版社,1999.

[17] 侯雙雙.基于“源–匯”景觀理論的景觀格局演變機制研究——以貴陽市為例[D].貴陽:貴州大學,2021.

[18] 李強坤,胡亞偉,孫娟,等.基于“源”、“匯”過程的農業非點源污染模型構建及應用[J].中國生態農業學報,2011,19(6):1424-1430.

[19] 程晰鈺.基于“源-匯”景觀格局理論的南四湖流域非點源污染控制研究[D].曲阜:曲阜師范大學,2020.

[20] 劉芳,沈珍瑤,劉瑞民.基于“源—匯”生態過程的長江上游農業非點源污染[J].生態學報,2009,29(6):3271-3277.

[21] 韋薇,張銀龍.基于“源—匯”景觀調控理論的水源地面源污染控制途徑——以天津市薊縣于橋水庫水源區保護規劃為例[J].中國園林,2011,27(2):71-77.

[22] 岳邦瑞.圖解景觀生態規劃設計原理[M].北京:中國建筑工業出版社,2017.

[23] 孫笑蕾,胡正義,劉莉,等.基于肥水資源化的河網區鎮域農業面源污染控制系統的構建:以太湖地區新建鎮為例[J].生態與農村環境學報,2019,35(5):582-592.

[24] 龔琦.基于湖泊流域水污染控制的農業產業結構優化研究——以云南洱海流域為例[D].武漢:華中農業大學,2011.

[25] 段四喜,楊澤,李艷蘭,等.洱海流域農業面源污染研究進展[J].生態與農村環境學報,2021,37(3):279-286.

[26] 趙順娟,李正祥.洱海流域農業面源污染的控制[J].云南農業,2020(4):54-57.

[27] 方濤,李朝輝,楊成,等.洱海流域截污治污體系設計與施工及運維技術探討[J].中國給水排水,2022,38(10):147-152.

[28] 孫妍艷,楊凌晨,施皓.云南省大理市環洱海流域湖濱緩沖帶——生態修復與濕地建設工程設計實踐[J].風景園林,2022,29(5):64-67.

(責任編輯:敬廷桃)