高校等公共機構綠色低碳轉型實施路徑研究

智元超 孔雅楠

摘 要:根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《關于完整準確全面貫徹新發展理念 做好碳達峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達峰行動方案》《“十四五”公共機構節約能源資源工作規劃》等政策文件,實施綠色低碳轉型是當前社會發展的必然趨勢。“十四五”時期是我國的碳達峰重要發展階段,也是我國邁向低碳的重要門戶期。公共機構是我國環保減碳的重點區域研究對象,而大學是我國公共機構中最典型的社會活動場所之一,有著重要的科研應用價值。以云南師范大學為例,深入探析在高校等公共機構進行雙碳轉型過程中存在的問題與困難,提出相應的解決方法,為公共機構轉型提供理論與決策依據。

關鍵詞:公共機構;高校;綠色低碳轉型

1?研究的必要性

1.1? 影響因素

1.1.1? 政策因素

截至2021年中期,我國公共機構約有167萬家,涵蓋黨政機關、學校醫院、體育文化場館等財政撥款單位[1]。2020年,全國公共機構能源消費總量約為1.64億t標準煤,約占全國總量的3.3%。根據教育部發布的信息,2022年,全國各類各級學校數量為51.85萬所,其中,普通高校為3 013所,學歷教育在校生為2.93億人,高等教育在校學生為4 183萬人。據調查研究,2020年,全國高校總能耗為2 000萬t煤,約占全國生活消費總能耗的8.5%,明顯高于全國居民人均能耗指標[2]。

1.1.2? 經濟因素

中國在實現現代化的進程中,不能再走傳統的高污染工業發展、城鎮化路線,應該選擇一種低能耗、低環境污染、高效益、高增長的新興工業發展、城鎮化路線,努力實現發展經濟和環境的“共贏”目標。低碳經濟的發展則是實現這一戰略目標的重頭戲。一個低消耗、低環境污染、少排放和有效率、高經濟效益的綠色經濟發展模式對我國發展前景的影響力不言而喻,低碳經濟政策不但貫徹于我國國民經濟轉型和行業改革的始終,還將在未來深刻影響中國經濟社會的發展方向和發展趨勢。

1.1.3? 環境因素

氣候變暖導致大量自然資源喪失、農業糧食作物減產,對人們的生存環境構成了極大的威脅,也對中國經濟社會的可持續發展構成了極大的威脅。聯合國政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)的一次評估報告表明:除了自然環境的影響,氣候變暖大多歸因于人工活動,尤其與活動中二氧化碳污染的程度有關,對公眾組織進行綠色與低碳改造刻不容緩。

1.2? 研究價值

1.2.1? 學術價值

學術界對“雙碳”的研究日益成熟,但對雙碳轉型實施路徑的研究相對不足,特別是基于具體對象分析的精細化研究。本研究以云南師范大學為例,深入探析高校公共機構在雙碳轉型過程中存在的問題與困難,并建立模型,以期為公共機構轉型提供理論與決策依據,為相關學術研究提供有益補充,并為全國公共機構進行綠色低碳轉型實施優化路徑提供思路借鑒。

1.2.2? 社會價值

通過扎實深入的實地調研和資料的收集歸納,充分掌握云南師范大學實施綠色雙碳轉型的現狀和取得的成果,深入挖掘云南師范大學綠色低碳轉型實施路徑中存在的問題,進而提出有針對性的對策建議,為全國公共機構綠色低碳轉型實施路徑提供戰略思路。

2?高校綠色低碳轉型實施路徑

2.1? 研究對象

本研究以云南師范大學為例,基于《教育部關于開展節能減排學校行動的通知》《高校合同能源管理推廣工程》等文件,結合云南省的實際情況,期望通過研究高校教學管理、學生生活耗能特點及規律,為校園的教學管理、學生生活提出低碳優化設計策略,最終促進全社會落實節能減排工作。

2.2? 研究方法

2.2.1? 文獻分析法

通過收集、整理、分析、歸納和借鑒大量文獻資料數據,提煉其基本理論及實施途徑和方案,為研究奠定扎實的資料基礎。

2.2.2? 調查研究法

通過問卷、實地調查等途徑,深入調查“雙碳”背景下高校等公共機構的低碳轉型實施路徑,為問題的分析和對策建議的提出奠定基礎。

2.2.3? 案例分析法

通過訪談云南師范大學的教職工和一些部門,了解學校目前針對國家雙碳政策作出的改善,收集他們對初步研究成果的反饋,可適當參考并用于對所提建議的調整和修正。

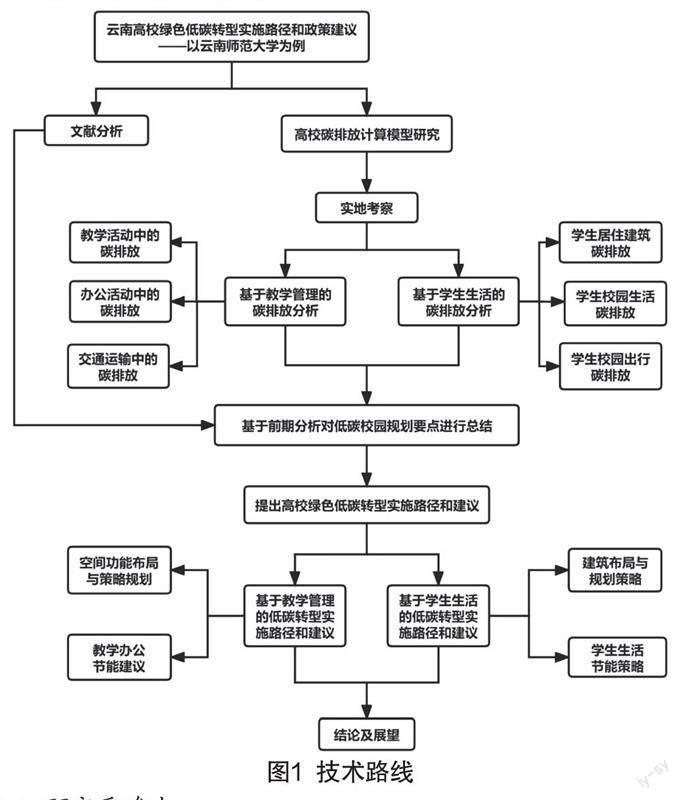

2.3? 技術路線

技術路線如圖1所示。

2.4? 研究重難點

2.4.1? 研究重點

(1)基于教學管理的碳排放特征。在教學管理碳排放中,教學、會議、文案準備、信息溝通等活動,教職工的公務交通,各類辦公用品生產和運輸,廢舊辦公用品、設備處置等都是主要來源;建材主要包括教學樓、辦公樓、圖書館、實驗樓等,耗能以電力為主。

(2)基于學生生活的碳排放特征。學生的校園日常生活碳排放以學生宿舍、食堂、生活娛樂設施區域為主要來源,學生用餐產生的碳排放最多,其次是衣物購買與洗滌,最后是一次性用品消費[3]。

2.4.2? 研究難點

(1)學校碳排放數據監測。云南師范大學有呈貢校區、一二·一西南聯大校區兩個校區,校園占地面積為3 300畝(約2.2 km2);有教職工2 400余人,全日制博士、碩士研究生和本科生32 000余人,成人繼續教育學生16 000余人。因此,課題調研和數據采集的數量較多、難度較高、周期相對較長。

(2)構建高校碳排放計算模型。碳排放的檢測對人員專業性、設備準確性和范圍選擇有較高要求,通過實地調研,將以云南師范大學為例的碳排放研究結論應用至云南省各高校,提出有針對性且切合實際的計算模型有一定的難度。

(3)實施路徑和建議的落實。理論上的實施路徑和建議落實到校園中有一定的偏差,且各高校實際情況不同,提出全面且易落實的實施路徑和建議有一定的難度。

3?高校機構綠色低碳轉型實施建議

3.1? 基于教學管理的實施路徑及建議

3.1.1? 空間功能布局及規劃策略

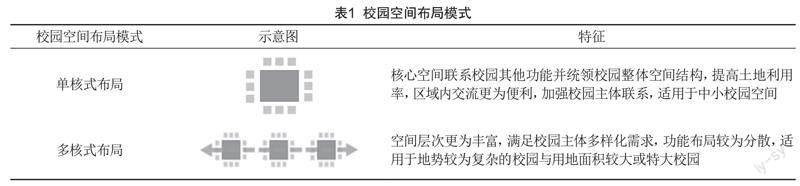

校園空間布局分為單核式布局和多核式布局,如表1所示。

(1)單核式布局。單核式布局主要是指學校整體建筑布局在一個相對集中的區域,主要表現為聚集性較強,可以提高土地利用率,且在立體空間上能全面滿足學生的需求,所以單核式布局主要突出立體性,適用于面積比較小或者后期發展空間不足又無法外擴的校區,例如云南師范大學一二·一校區。

(2)多核式布局。多核式布局面積相對較大,具有兩個及以上集中交流空間,相對分散但是相互服務,沒有單核式布局的緊湊,學生生活會有更大的空間,能滿足多樣化需求,適用于地勢較為復雜與用地面積較大或特大的校園,但各個核心區域特色鮮明、布局分散,交通距離也過長。云南師范大學呈貢校區適合多核式布局。

3.1.2? 教學辦公節能建議

高校辦公管理中的碳排放清單如表2所示,基于此,提出以下低碳建議。

(1)建立低碳辦公用品采購制度。高校應在統一的低碳采購平臺上建立低碳辦公品采購標準,從標準入手,從細節入手,加快推進高校低碳辦公,逐步減少高消耗物品的采購,用相對環保的物品替代,同時要淘汰一些高耗能的教學設施設備,選用耗能少的設備,大力提倡修舊利廢的方式方法,延長文印設備的使用壽命。

(2)培養高校辦公人員的低碳辦公意識。要強化高校行政人員的低碳環保意識,定期開展課程學習,使其在工作中充分貫徹低碳環保理念,比如雙面打印紙張、盡量存電子檔文件、下班關電腦等[4]。

(3)完善高校低碳辦公管理協調機制。學校要充分協調各業務部門、二級學院、管理和監督等部門的關系。首先,建立低碳監督管理部門,對高校所有行政部門進行規劃和檢查,對各部門的碳排放進行監督和總量控制,同時加強對食堂的監督,避免浪費。其次,實施碳預算制度,開展碳排放年初預算、年底決算,并予以相應的獎懲。最后,完善低碳辦公監督機制,對一些公務活動要建立統一消耗標準,防止超標。

3.2? 基于學生生活的實施路徑及建議

3.2.1? 建筑布局及規劃策略

(1)擴大建筑內自然采光范圍。云南師范大學所處地日照充足,自然采光條件優越,但通過實地調研發現,校園建筑內自然采光嚴重不足,首先是宿舍樓,白天宿舍需開燈;其次是宿舍陽臺光照不足,晾曬區域較少,導致烘干機使用頻率過高,造成不必要的電力資源浪費。因此,低碳校園的建筑建設應考慮采光條件、氣候環境,良好的采光和通風條件可以極大地降低碳排放量。現有宿舍樓可以增加晾曬區域或陽光房,為學生提供自然晾曬條件,降低烘干機的使用頻率。

(2)建立太陽能發電系統。太陽光是最原始的資源,世界上的任何其他資源都直接或間接源于太陽光,具有取之不盡、安全、清潔、對人體和環境沒有危害的特性。云南干旱少雨且雨旱季分明,年平均氣溫為15 ℃,無霜期超過240天,全年平均日照時數為2 200 h,太陽能年輻射總量為3 615.7~6 667.1 MJ/m2,屬太陽能豐富區。其中,云南師范學院能源與環保科技工程學院(太陽能研究所)是中國省內首批進行太陽能利用研發的單位之一,集成了與建筑物一體化的太陽能發電、太陽能熱水利用和地熱開發再利用等新能源應用的示范技術。因此,建立太陽能發電系統具有可行性,且可以在很大程度上解決電力發電造成的碳排放污染問題。

3.2.2? 學生生活節能策略

(1)創建校園低碳文化。確立低碳綠色觀念,培育學生“主人翁”的能力,使其自覺實施低碳活動,是學校低碳文明體系構建的第一目標。首先,邀請社會環保組織的建立者等在環保領域作出突出貢獻的人物進行宣講,增強學生的責任心。其次,舉辦低碳文化節,組織特色專題畫展、科技競賽活動,培養大學生的低碳能力。最后,加強學校監督,重點針對校園內任何區域亂丟垃圾、垃圾未分類、學校超市采用不可降解塑料袋等不安全問題實施監控,一經發現,予以一定懲罰,打造學校低碳文明。

(2)營造低碳生活氛圍,打造校園低碳環境。首先,中小學校應加強對低碳建設活動的引導,在公共場合限時開放燈光,間隔開燈,并關掉作用較小的夜間燈。其次,禁止校內餐廳、超市使用不可降解的一次性用品,包括紙袋、紙盒裝塑料袋,增加可循環使用的可降解包裝袋的投放,讓學生切實感受到低碳生活。最后,提高校園的美觀性與舒適性,使學生真正體會到低碳活動帶來的好處,從而增加對低碳活動的好感,進而樹立低碳生活態度。

(3)提高低碳生活自覺性。為了培養學生低碳生活的意識并實現理論和實際相結合,首先,加強相關基礎理論教學,可以設置生態課、專家講座等,培養學生的科學素養。其次,注重環境知識的傳播和應用,可以聯合高校和社會公益組織舉辦課外低碳公益活動,將高校的“理論教育”與社會的“實踐教育”融合,增強低碳教育能力,強化公眾和學生的環保責任感。

[參考文獻]

[1]《中國機關后勤》綜合編輯.一圖讀懂 深入開展公共機構綠色低碳引領行動促進碳達峰實施方案[J].中國機關后勤,2021(12):16-17.

[2]崔鵬,周思妤.中國高校碳排放核算與碳中和路徑研究—基于2008—2021年數據庫的文獻分析[J].中國高校科技,2022(10):33-39.

[3]鄧鈺鯨.基于學生用能行為分析的低碳校園規劃策略研究[D].綿陽:西南科技大學,2021.

[4]彭淼,陳曉春.高等學校低碳化辦公探析[J].邵陽學院學報(社會科學版),2017(2):88-93.