強化基本原理教育 著力培養高質量高水平創新人才

蔣宗禮 李雨竹

摘 要:同步國家發展,強化質量意識,高標準,嚴要求;放眼未來,面向社會主義現代化強國建設的需要,強化基本原理教育,強化理論指導的實踐,引導和鼓勵學生多讀書,提升學生的科學意識、探索意識,夯實可持續發展的知識和能力基礎;弘揚踏踏實實、實事求是、敢為人先等作風;倡導對教學的研究和研究型教學,提高課程教學站位,以知識為載體培養學生的能力,鍛造品格,為社會主義現代化強國建設培養高質量高水平的創新人才。

關鍵詞:創新人才培養;夯實基礎;強化原理;教學落實

一、社會主義現代化強國建設需要更高質量更高水平的創新人才

2021年7月1日,習近平同志代表黨和人民莊嚴宣告:“經過全黨全國各族人民持續奮斗,我們實現了第一個百年奮斗目標,在中華大地上全面建成了小康社會,歷史性地解決了絕對貧困問題,正在意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮斗目標邁進。”這標志著我國進入新的發展階段。教育大國支撐了小康社會的建設,社會主義現代化強國的建設則需要教育強國的支撐。

眾所周知,社會發展的不同階段需要不同的建設人才,教育必須很好地完成這個任務。1975年,鄧小平同志指出:“我們有個危機,可能發生在教育部門,把整個現代化水平拖住了。比如我們提高工廠自動化水平,要增加科技人員,這就要靠教育。”習近平同志在黨的二十大報告中指出:“教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐。”“堅持教育優先發展、科技自立自強、人才引領驅動,加快建設教育強國、科技強國、人才強國,堅持為黨育人、為國育才,全面提高人才自主培養質量,著力造就拔尖創新人才,聚天下英才而用之。”

2023年5月29日下午,習近平同志在中共中央政治局就建設教育強國進行第五次集體學習的時候指出:“建設教育強國,龍頭是高等教育。”作為支撐和引領國家戰略實施的高等教育,必須同步國家的發展,盡快實現由大到強的轉變,為建成“社會主義現代化強國”這一偉大事業培養更高質量更高水平的創新人才。

我國的高等教育發展迅速,短短的三十來年,建成了世界規模最大的高等教育體系,為全面建成小康社會、實現黨的第一個百年奮斗目標培養了大量人才,這個階段的高等教育實現了以規模快速增長為主要特征的外延發展。今天,要“建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國”,實現黨的第二個百年奮斗目標,高等教育必須加快轉型發展的步伐,實現以提高人才培養質量和水平為主要特征的內涵發展,落實“全面提高人才自主培養質量,著力造就拔尖創新人才”這一高質量發展的任務,使學生成長為具有更好的可持續發展能力、更強烈的探索精神、更突出的堅忍不拔精神、更強的創新能力的人才,成為黨和國家事業有能力、有擔當,可堪大任的接班人。

但是,學生在校時間的有限性和知識的無限性,教育的基礎性和探索與創造的未來性這兩個高等教育的基本矛盾依然存在。用相同長的時間,面對更多的知識,如何使畢業生能有更高的質量、更高的水平?這就要求我們提高認識、提高緊迫感,要下更大的力氣,把工作做得更扎實,更好地體現面向社會主義現代化強國的未來,要有更高的標準和更嚴格的要求,在利用新技術、新方法的同時,更好地發揚人才培養上的優良傳統,要從粗放走向精細,從經驗走向科學。

二、強化標準意識,夯實學生的發展基礎,確保人才培養質量

相對于研究生教育,本科教育處于基礎層面。目前我國的本科工科教育有兩大標準,即各個專業類的教學質量國家標準和華盛頓協議框架下國際等效的工程教育專業認證標準。這兩個標準可以看作是本科工科教育的基本要求。各個專業類的教學質量國家標準確立了培養社會主義建設者和接班人的基本定位和基本要求。國際等效的工程教育專業認證標準將本科教育定位在培養學生解決復雜工程問題的能力,而復雜工程問題的根本特征是“必須運用深入的工程原理經過分析才可能解決”。特別是要注意到,工程是包括數學、自然科學、計算(指計算機技術)和工程知識、技術和技能整體的、有目的性的應用。因此,工程并不是單憑經驗的“動手”“干活”,更不是初級的簡單的“動手”“干活”。所以,高等教育要以知識為載體,培養學生解決問題的能力。無論是知識的獲得,還是能力的增長,都是通過理論教學和實踐教學實現的。

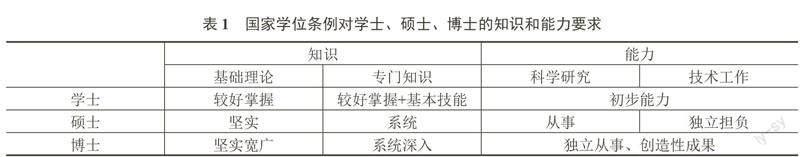

表1是我國學位條例對學士、碩士、博士的基本要求。從該基本要求來看,均包括知識和能力兩部分,兩者缺一不可,都不能偏廢。特別要注意的是,從學士、碩士再到博士,對基礎理論和專門知識的要求都在不斷提高,以匹配越來越強的解決不同復雜度的問題所需要的能力。

沒有基本原理作為基礎,一切無從談起;只知道基本原理,一切都是空談。

必須督促學生加強對基本原理,特別是第一(性)原理(first principal)的學習。人類大約用了20萬年學會使用輪子,然后用5000年學會用蒸汽推動輪子,而今,不要說5000年、500年,即使是5年,科學技術的發展已經遠遠超過“學會使用輪子”和“學會用蒸汽推動輪子”的跨越。這一事實很好地說明了基本原理、基本原理指導下的理性思維、理性實踐的重要性。

對于工程類專業的學生,強調對基本原理的學習,就是對“面向未來”的基本體現。本科工科教育對接未來的工程師,而工程師與技術員和技術工人的本質區別在于工程師需要在未來的實踐中,能夠基于深入的工程原理經過分析、設計解決問題,所以,他們必須追求理論指導下的實踐,而不是簡單“動手”。要真正面向未來,必須夯實可持續發展的基礎,避免面向本科生進行“產品教育”,做到:學習系統,而不冷落原理;使用工具,不忘關注規律,分析實驗結果,深究相關機理。

目前的工科教育實踐中,存在對基礎理論的弱化傾向,這種弱化嚴重地削弱了工程人才關于問題求解相關機理的探索意識和能力,導致他們往往更多關注問題求解的表象。以下現象是不恰當的,相應的問題應該得到糾正:一些工程碩士、工程博士的教育通過簡單地降低對基本理論的要求來區別于工學碩士和工學博士的教育,為數不少的“應用型”本科的培養方案中,數學、自然科學、專業基礎和重要的專業課嚴重不足,甚至部分缺失,出現的是大量面向產品的課程。相當比例的專業和學生對較為基礎的課程學習興趣不足,“能不學”則不學。筆者講授“形式語言與自動機理論”已經近40年,編著有此課程國內使用最為廣泛的國家精品教材,多年來一直需要通過限額(100人)來控制課堂規模,去年秋天卻因選課人數不足而關閉。

強調學生對基本原理的學習,并不是“工科教育理科化”,而是要夯實學生的可持續發展基礎,使學生在未來的工作中面對問題時能夠站得更高。簡單粗暴地削弱對基本原理的學習以增加“動手實踐”,并不能真正解決“工科教育理科化”問題,更不是“工學碩士”“工學博士”教育區別于“工程碩士”“工程博士”的關鍵點,當然也不是應用型本科人才培養所應該采取的做法。簡單粗暴地削弱對基本原理的學習要求只會降低他們的培養質量和水平,犧牲他們的可持續發展能力。實際上,目前存在的“工科教育理科化”問題主要在于有些工科教育受到包括師資和辦學條件在內的各種因素的影響,只是通過“大課”向學生講了(有的甚至只能算是“說了”或者“讀了”)有關的課程,根本談不上學生學了很多理論而沒有結合實際,“學會”就更談不上了。即使是實踐,也僅僅是做了一些驗證性的實驗,達不到相關標準中“要設置完善的實踐教學體系,并與企業合作,開展實習、實訓,培養學生的實踐能力和創新能力。畢業設計(論文)選題要結合本專業的工程實際問題,培養學生的工程意識、協作精神以及綜合應用所學知識解決實際問題的能力。對畢業設計(論文)的指導和考核有企業或行業專家參與”的基本要求,從而導致學生得不到足夠的訓練,遠離了工程實際。

理論,使學生站到巨人的肩膀上,并擁有一個智慧的頭腦;實踐,則是用智慧的頭腦練就一雙靈巧的手,開創一個新世界。理論教育和實踐教育是相輔相成、相互支撐的,需要配套地安排理論和實踐教學活動。實際上,筆者20世紀90年代主持所在學校計算機科學與技術專業的培養方案設計的時候,除了保證該專業的學科基礎課程、核心專業課程外,還確定了 “計算機、數學、外語不斷線”的原則,取得了很好的效果,一大批學生已經成為我國計算機領域的核心骨干人才。其中“計算機”指的就是與理論教學配套的、從基本的程序設計和電路認知實驗到軟件和硬件系統的設計與實現的實踐課程教學。

無論是“應用型”本科生教育,還是“專業學位”的研究生教育,只要是“本科”“研究生”,都不能簡單地削弱對基礎理論教學的要求,特別是不能以基礎理論對他們比較難、無法學懂為理由而回避對這些內容的學習。如果因為“學著太費勁”,或者“學不懂”就不學,就降低要求,則是無法滿足標準的。

三、從創新看高質量高水平創新人才培養的發力點

運用深入的工程原理經過分析和設計解決實際問題就是一種創新。面向未來的教育強調學生的創新意識、創新能力的培養。創新能力也是全面建成社會主義現代化強國所需人才的重要特征之一。培養學生的好奇心,使學生對相應的問題和方向感興趣,甚至將其作為畢生追求,做到勇于并善于探索。必須保證學生厚基礎、善思維和常實踐。

1.厚基礎

基礎包括知識基礎和能力基礎,而教育追求的是以知識為載體培養學生解決問題的能力。根據面向本科工程教育的國際等效的標準,學生的知識面應該包括數學、自然科學、計算機技術、工程基礎、專業、人文社科、經濟與管理知識,構成數學、自然科學和計算機公共基礎類課程、工程基礎類課程、專業基礎類課程、專業類課程、工程實踐類課程、人文社會科學類通識教育課程。其中數學、自然科學和計算機公共基礎類課程使學生掌握理論、實驗、計算方法,為學生表述工程問題、選擇和設計恰當數學模型、進行分析推理等奠定基礎,而“理論、實驗、計算”正是被大家廣泛認可的三大研究范型。學科基礎類課程則要體現數學和自然科學在本專業應用能力的培養。可見這些課程所包含的基本原理,特別是第一原理的重要性。

要想打好這些基礎,很重要的是“讀書”“讀經典”。實際上,讀書是我們的優秀傳統,人們曾經將很多和學習相關的活動稱為讀書。甚至用“讀書”表示在上學(小學、中學、大學),更具體地將研究生階段的學習叫作“讀研究生”“攻讀學位”等,講究“讀萬卷書、行萬里路”。疫情對學生的影響不可忽視。筆者講授的在三年級開設的一門國家精品課程也超過了35年,自認為積累越來越多,體會越來越深,而且每次也都花了較多的時間備課。但是,本學期的授課感覺卻大不如前,特別是最終還居然出現了多名學生不及格,這是最近二十多年該課堂從未有過的!面對高等教育的轉型發展,一個緊迫的任務是構建一個良好的生態環境,鼓勵、幫助甚至督促學生營造安靜的書屋、安靜的書桌,不僅要引導和鼓勵,而且要求學生認真多讀書,全身心地投入學習,特別是要讀經典,要苦讀苦研。一個不可忽視的現象是,隨著數字化的發展,課程學習相關的資源無論從載體、版本,數量,還是從內容上,都越來越多,獲取也越來越方便,但部分學生讀書的熱情卻變低了。曾幾何時,北京地鐵里,一個個如饑似渴的讀書者構成了一道亮麗的風景線,現今看到的卻是一個個緊盯手機屏幕娛樂放松者。一門課程下來,一些學生別說讀上幾本參考書,恐怕連教材都難得好好讀讀。這些學生從看教材變成了看教師的PPT,甚至更變成了僅僅在“需要”時去網上“搜一下”(搜到的內容并不一定準確)。一些學生讀的更多的是可以“立竿見影”的書,例如,面向產品使用之類的《……寶典》《……實戰》等,至于較為基礎的相關經典因為讀起來難度太大,又不“實用”,而難入書架、難上書桌。從這些年教材銷量的大幅度下滑就可見一斑。難怪計算機類專業的學生中會出現“我是學Java的”“我是學Python的”。

實際上,讀書特別是讀經典,很多時候是“寂寞的”,只有耐得住寂寞,才能有收獲。有一種說法叫“書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟”。所以,靜下心來,認真、深入地讀書,讀經典,還可以錘煉一個人的品格,而這種品格是“高質量高水平人才”“創新拔尖人才”所必備的。

2.善思維

學而不思則罔,思而不學則殆。要引導學生深入思考問題,在深入辨析的過程中明白相應的道理。這就要求教師要在對問題的研究中教,學生在對未知的探索中學。我們應該將此作為“做中學、學中做”在課堂中的實現,不能狹義地將“做”局限在實驗室和實踐基地里。這要求教師深入研究課程內容,使得能夠在講課中模擬“精化后” 的、更理性的知識發現過程,再現“知識的發現過程中大師的創新思維”,引導學生在對未知的探索過程中學習,經歷知識的創新過程,體驗大師們的理性思維、人格和品德魅力,感受“頂峰體驗”,在學習知識中汲取更豐富的營養,從而將教學活動組織成師生的共同研究活動。

強調以知識的發現過程為載體,培養學生的思維能力,還使得學生不再簡單地記憶知識,將知識傳授型的教學提升為能力培養型的教學,逐步學會遇事要深思而不是簡單地迷信“權威”,簡單地照搬照抄。同時能夠在討論碰撞過程中,學會傾聽他人意見,特別是不同意見,并通過換位思考得到啟發而有所新發現,學會“包容”,以“兼容并蓄,博采眾長”。

3.常實踐

紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行;要知道梨子的滋味,就要親口嘗一嘗。一是表明了實踐的重要性。二是表明實踐是要嘗嘗書上得來的知識的“滋味”,也就是說,不能簡單地死讀書,而是要在實踐中提升對理論知識(原理)的認知,將那些看似“難啃的石頭”變成自身的“黃金屋”,所以,實踐并不是單純的實踐。三是要在理論的指導下開展實踐,而不是簡單動手,盲目實踐。四是在反復、不斷的實踐中不斷豐富認知,不斷地解決實際問題,并有所發現。所以,培養方案應該是理論教學和實踐教學相互支撐并且同步推進的。

通過這樣的實踐,可以從三個方面取得收獲。一是不斷強化學生的科學精神,使他們更加崇尚科學,做事更加強調科學性和科學的指引,做事也就能夠更加科學、更加高效,更好地探索未知,減少盲目性。二是學會綜合運用知識解決新的問題,更快地成為領域的專家,甚至先行者。三是強化設計能力,尤其是基于原理、面向實際需要的系統設計能力,使學生受到更好的訓練,有能力解決那些“不是僅靠常用方法就可以完全解決”“涉及的因素可能沒有完全包含在專業標準和規范中”的問題。只有這樣,才能適應全面建成社會主義現代化強國的需要。

四、提高課程教學站位,培養學生的創新能力,提升人才培養的質量和水平

大學需要構建適應學生成長的良好生態環境,課程教學是這個生態環境的基礎部分。無論是提高質量、提高水平,還是培養創新人才,必須有相適應的包括理論課程和實踐課程在內的課程教學。全面提升課程的教學站位,擺脫課程為本、教師為本、教材為本,使課程有機融入整個培養體系,共同為培養學生的創新能力、提升人才培養的質量和水平發力。

課程教學一個非常關鍵的問題是,教師必須強烈地意識到,不是告訴學生什么,而是引導學生發現和解決問題,在發現和解決問題的過程中得到那些知識和方法, 形成希望的能力,達到“教是為了不教”的目的——使學生真正可以“基于深入的原理經過分析去解決問題”。

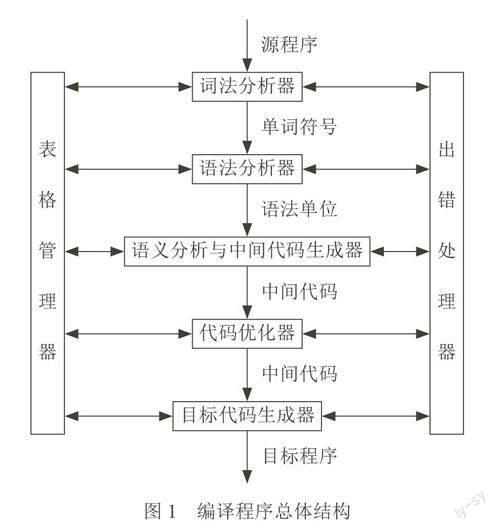

習近平總書記2023年2月21日在中共中央政治局第三次集體學習時指出,要打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟件國產化攻堅戰,鼓勵科研機構、高校同企業開展聯合攻關,提升國產化替代水平和應用規模。編譯系統就是最重要的基礎軟件之一,編譯原理課程包含了一系列計算機工作者一輩子都會反復用到的問題求解思想和方法。通過這門課程的教學,學生不僅可以學到相關的知識,更重要的是還可以學到“一輩子都會反復用到的問題求解思想和方法”。可以說,編譯是計算機科學與技術等專業一門非常好的課程,其基本內容很好地體現了計算機類專業的主干學科抽象和自動計算的基本特征,也正是這個原因,使得課程內容顯得“很抽象”“很理論”,下功夫不夠難以理解。導致不少相關專業將其從培養方案中移除,很是可惜。實際上,生硬地傳授相應的理論知識,確實會導致學生理解困難。如果教師轉換思路,引領學生回歸第一原理進行分析,在分析的過程中解決問題,歸納出適當的概念,就會讓課程從“沉悶”“晦澀”變得“活躍”“有趣”。而且還可以引導學生樹立起為國家發展重視基本系統構建的志向。

例如,為了培養學生的系統觀和系統設計能力,在講授編譯程序的總體結構時,如果簡單地告訴學生編譯程序的總體結構如圖1所示,然后再解釋各個模塊的功能是什么,很可能會使學生不知所云,只能死記硬背。如果像圖2所示的那樣,一步一步地與學生一起探討編譯程序需要如何從接受一個表達高級語言程序的平滑字符流開始,經過切分單詞、分析所表達語句的結構、分析相應結構的語義、用中間代碼表達語義、優化中間代碼,最終生成目標代碼。通過分析,實現功能模塊劃分,并依據執行邏輯確定模塊及其關系,同時將公共服務獨立出來,構成恰當的模塊,教師在和學生共同完成系統設計的同時,系統的總體結構被清晰地展示出來。在這個“研討”過程中,還使學生親身體驗了系統設計的思路和方法,甚至體驗“分治”方法的威力,既不用學生去死記硬背這個結構及各個模塊的功能、相應的系統設計思想和方法,還在宏觀上消除對編譯程序的神秘感,提振了學好這門課程的信心。同時還可以請學生在課后深入思考,從根本上理解習近平總書記

為什么要強調打好基礎軟件的攻堅戰。

實際上,當初人們是用機器語言進行程序設計的,效率非常低,不易理解,還極容易出錯。如果能夠使用接近人們習慣的“高級語言”寫程序,然后由“編譯程序”將這個高級語言程序翻譯成等價的機器可以執行的機器語言程序,就可以大大提高程序設計的質量和效率。最初提出這一設想的是一名僅僅入職三四年的本科畢業生,而且遭到了當時的絕對權威的強烈反對,被認為是沒有必要的,也是不切合實際的。但年輕人堅持了下來,完成了這個開創性的工作,將程序設計帶到了一個新的階段,為計算機學科的進步作出了巨大貢獻。順便提及這個故事,就可以通過先賢們的事跡,鼓勵學生根據實際需要,提出問題、解決問題、不畏權威、敢于突破、敢為人先。

全面提高人才自主培養質量,著力造就拔尖創新人才。落實到課程教學上,就是要有效地利用“最佳的知識載體”,實現價值塑造、知識傳授和能力培養。

五、結語

最后有幾點需要強調。第一,同步國家發展,建設高等教育強國,全面提高人才自主培養質量,著力造就拔尖創新人才,教育需要從經驗走向科學,從粗放走向精細。第二,要像看待科研那樣看待教學,把教師的精力引導到人才培養上,鼓勵教師履行天職,落實教書育人的根本任務。第三,廣大一線教師、專業負責人、教學管理者一定要結合自己的教學實踐大力開展深入的教學研究,特別是研究與人才培養密切相關的學科形態、能力構成、知識取向、學科特點、根本問題、學科方法、問題空間(包括子空間)、知識體系(最佳知識載體),以提高教學的效率,以緩解時間的有限性問題。第四,要緊盯國家的需求,緊盯學生的未來,夯實其發展基礎。第五,歷史的經驗值得注意,鼓勵學生探索機理,而不是停留在利用/使用的層面,不淺嘗輒止,這樣我們就能夠走得更遠,收獲更多,別人就無法卡我們的脖子,我們就能順利地實現中華民族偉大復興的目標,就會對人類作出更大、更多的貢獻。第六,要解決好學生的讀書問題,引導、鼓勵和要求學生讀書、讀經典,強化學生深入探討、不怕困難、堅忍不拔、敢于突破、敢為人先的精神,更好地成長為德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。

[責任編輯:余大品]

蔣宗禮,北京工業大學教授,教育部高等學校計算機類專業教學指導委員會副主任委員,第六屆高等學校教學名師獎獲獎者。