智慧城市智慧失靈“黑箱”及其優化路徑探析

張緒娥 夏球 唐正霞

摘要:近年來,人工智能等前沿技術的發展快速推動了我國智慧城市建設。作為智慧城市的神經中樞系統,城市大腦在生成城市智慧、創新城市治理模式與提升城市智慧治理效能等方面日漸發揮重要作用。但是,當前仍存在低信息協同時效性導致的“信息孤島”問題,這影響城市智慧的生成。本文采用文獻分析法與不完全信息靜態博弈原理,通過城市信息供需雙方博弈行為分析信息協同時效性對城市智慧生成的作用機制。研究發現,信息協同時效性而非信息協同行為狀態才是影響城市智慧的關鍵因素。城市政府在注重信息協同行為狀態的基礎上,應從政策標準、技術標準與行業規范等層面提升信息協同時效性,增強城市大腦智慧性,提升城市智慧治理效能。

關鍵詞:信息協同時效性;城市大腦;城市智慧;數字城市;智慧城市

【中圖分類號】 D63??? doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2023.03.009

一、問題的提出

2009年至今,我國智慧城市建設經歷了初探階段、試點示范階段、創新升級期與全面發展期[1]。隨著我國智慧城市的發展,城市大腦2016年誕生于杭州。城市大腦是一個復雜巨型人工智能系統,涉及人工智能、大數據、云計算、區塊鏈與衛星定位等前沿技術,能進一步推動我國新基建行業的發展,促進智慧交通、智慧社區、智慧教育與智慧經濟等應用領域的交織聯動。這些行業的發展可拓展智慧城市市場投資空間,促進經濟結構優化與轉型。城市大腦通過生成的城市智慧將會進一步增強城市治理對象、治理主體、治理過程與治理結果的清晰性,提升城市智慧治理效能[2]。總之,城市大腦建設的創新性實踐已成為我國發展數字經濟、解決城市病問題、提升公共服務質量與智慧治理水平的戰略選擇。

我國 “創新型智慧城市”的建設實踐,促進了城市大腦等數據融合應用平臺的發展。2016年,國家“十三五”規劃提出“創新型智慧城市”概念,主張通過政府信息系統數據的融合與共享,打破城市“信息孤島”限制。城市大腦隨之成為城市數據融合的新型應用平臺。但是,當前仍存在的“信息孤島”問題影響城市大腦實時獲取信息并進行分析判斷的能力,進而影響城市大腦智慧生成時效性[3]。而杭州城市大腦的運營實踐表明,城市大腦使城市公共數據的互動與協調成為可能,并成為初具現代化治理能力的中樞和組織架構[4]。由此看出,當前城市大腦具備協調多元大數據的能力。因此,本文認為,城市大腦協調多元大數據并生成城市智慧的時效性,而非城市大腦對數據協同的行為狀態,才是影響城市大腦智慧生成的核心因素。

本文嘗試從智慧治理視角打開影響城市大腦信息協同時效性的“黑箱”。本文認為,高信息協同時效性是城市大腦生成城市智慧的根源,而低信息協同時效性則是影響城市智慧生成的關鍵障礙。擁有高信息協同時效性的城市大腦可優化資源配置,提升城市公共服務供給效率,解決“城市病”問題并實現城市可持續發展[5]。本文采用文獻分析法與不完全信息靜態博弈原理,分析信息協同時效性對城市大腦生成城市智慧的關鍵作用,以期為當前城市智慧治理提供參考。

二、文獻回顧與分析框架

(一)城市大腦與城市治理范式轉型

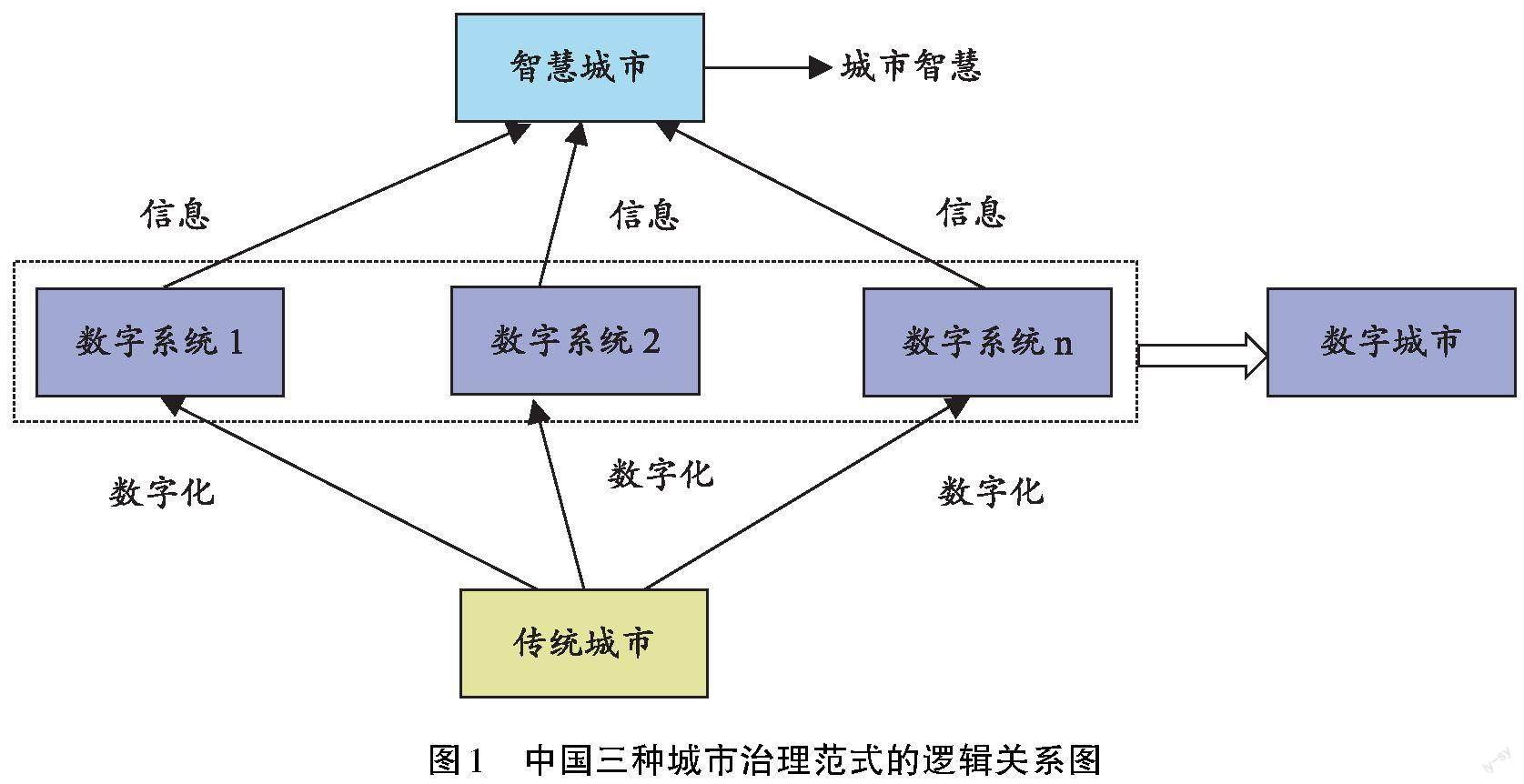

截至目前,我國城市治理范式先后經歷了傳統資源型城市、數字城市與智慧城市的發展過程[6]。數字城市以數據為特征,目標是將傳統要素數字化[7],更強調數據的存儲和檢索。智慧城市建立在數字城市基礎上,以城市大腦為核心,強調數字要素的融合。智慧城市通過城市大腦大數據多元信息協同形成城市智慧。城市大腦在數字城市各種數據要素資源流動和協同基礎上,實現城市治理網絡化的高級發展階段[8],提升治理過程開放性與包容性并獲得更好的城市治理效果(圖1)。

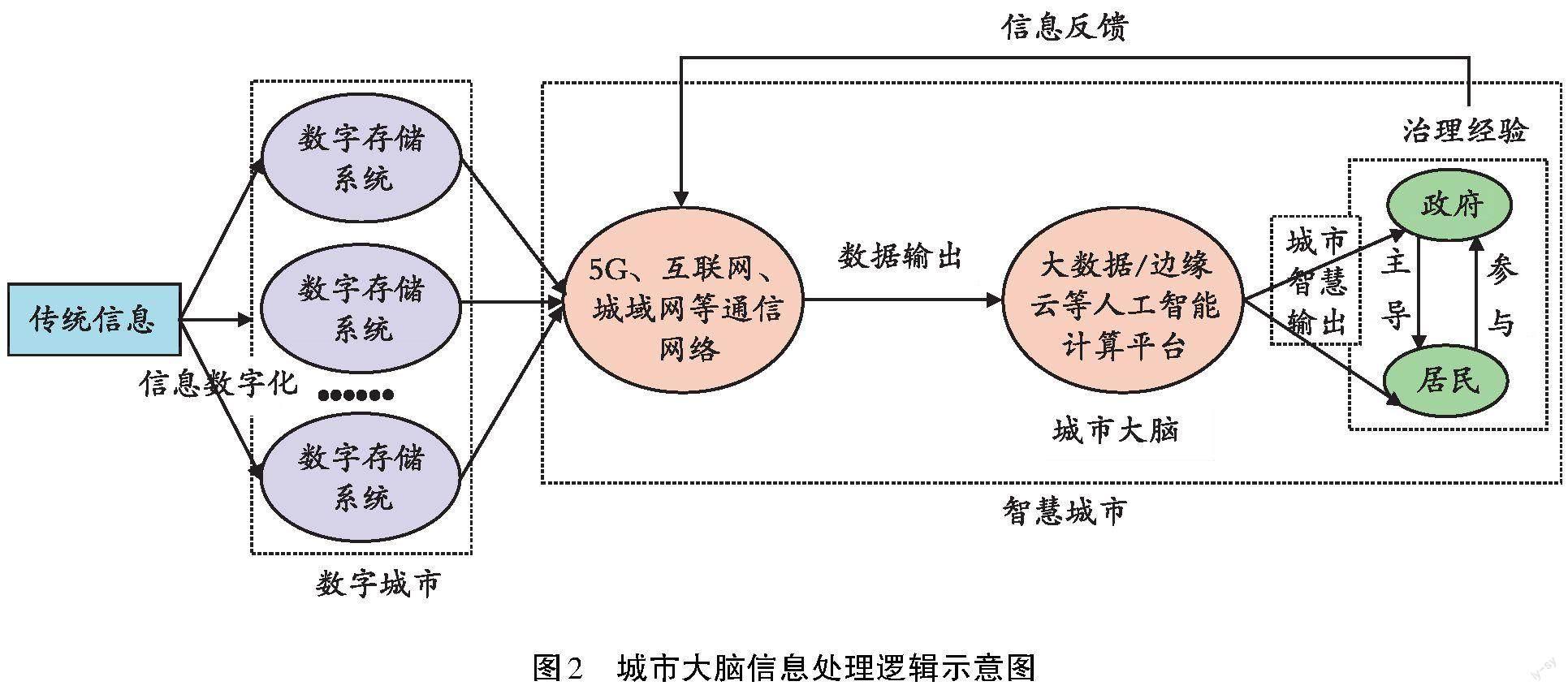

城市大腦是智慧城市的神經中樞,借助多元大數據信息協同技術生成城市智慧。通過吸收數字城市中存儲在不同數字系統上的數字信息,借助5G技術、城域網、互聯網等鏈路進行數字信號交換,城市大腦把不同數字系統中的多元數據匯聚至自身處理系統,然后利用自身算力實現多元大數據信息協同,計算出城市信息消費者所需的信息。

城市大腦生成的城市智慧可提升城市治理效能,進一步解決數字城市發展階段存在的“城市病”問題。通過提供城市政府所需的智慧信息,城市大腦提升城市治理效能。城市大腦的交互界面作用可強化居民、社會組織與企業等多元主體參與城市治理的深度和廣度,進一步提升居民參與的平等性與公平性,促進城市治理網絡由縱向化向扁平化轉變并形成多元主體創新網絡[9]。城市大腦把城市政府和居民等信息消費者的已用信息作為城市治理經驗或案例,自主吸收這些信息后生成新智慧信息,然后把新智慧信息融入新一輪城市治理過程中。在這種循環路徑下,城市大腦的智慧水平不斷得到提升,城市智慧治理水平、資源利用效率、居民參與感和獲得感隨之得以提升[10],城市治理目標逐漸實現。圖2表明城市大腦對供需雙方所需信息的處理機制。

當前我國城市大腦的演進經過了1.0階段,現在處于從2.0階段向3.0階段轉型升級期。1.0階段聚焦于單一管理場景的城市治理問題,如城市交通。這個階段未形成海量數據,數據價值較低。2.0階段以數字視網膜技術為城市大腦核心,聚焦多元場景的城市治理問題[11],但目前仍面臨數據協同不暢導致的“信息孤島”挑戰。3.0階段是未來城市大腦發展的高級階段,城市大腦可形成自主決策能力,通過數據深度協同破除“信息孤島”,實現技術、業務與數據融合,以及跨層級、跨地域、跨系統、跨部門、跨業務的協同管理和服務[12]。因此,明晰數據協同對城市大腦智慧生成的作用機制,對解決“信息孤島”問題并實現從2.0階段向3.0階段的轉型至關重要。

(二)城市大腦的內涵、特征與城市智慧

目前由于缺少相關科學理論基礎、頂層設計、統一技術標準與行業規范,我國不同學者對城市大腦的內涵持不同觀點。這些觀點主要從技術視角與治理視角展開。技術視角的研究認為,城市大腦是一個由邊緣計算、云機器人和大數據等前沿技術為支撐的智能系統(中樞),城市神經元與城市云反射弧是系統的核心[13]。治理視角的研究認為,城市大腦是一種實現城市智慧治理的載體,通過城市大腦輸出的智慧信息實現城市治理精細化與城市可持續發展目標。本文所指的城市大腦是“由中樞、系統與平臺、數字駕駛艙和應用場景等要素組成,以數據、算力、算法等為基礎和支撐,運用大數據、云計算、區塊鏈等新技術,推動全面、全程、全域實現城市治理體系和治理能力現代化的數字系統和現代城市基礎設施”[14]。現有研究雖未對城市大腦內涵達成一致,但均指出城市大腦數據的深度協同對優化城市產業結構、提升城市治理能力與創新城市管理模式的關鍵作用[15]。

圖2的相關分析表明城市大腦具有智能性、自我學習性與可預見性特點。智能性指城市大腦在不受人為控制的情況下,可借助自身類腦感知力、思維力與決策力,從海量數據中抓取多元有效信息,經過自主分析研判生成信息消費者需求方案并自主評估方案實施績效的能力。自我學習性指城市大腦借助機器學習技術,在累積信息消費者反饋信息數據的基礎上,通過持續自我更新與進化自動生成城市智慧,漸進式適應城市復雜多變的環境,提升城市智慧治理效能的過程。可預見性指城市大腦通過對城市實時情況的分析與研判,結合以往經驗數據,對當前情況進行監測并做出預測預警的行為。這三個特點表明深度數據協同與融合能力對城市大腦生成城市智慧有重要作用。

通過以上分析可知,“智慧”指城市基于城市大腦的有序運行而形成的智能化能力、自主化能力與自我預見的能力。數據協同則是城市智慧的生成關鍵,城市大腦是生成城市智慧的核心載體。城市大腦通過以人工智能深度學習為主的大腦算力生成城市智慧。如果缺少信息協同的核心要素,智慧城市就退化成數字城市。城市大腦對信息協同要有“感知性”,要最大化吸收高價值信息,最小化遭受低價值信息干擾[16],以保證多元信息協同時輸出智慧信息的高時效性,彰顯城市大腦的智慧性。但是,當前我國城市大腦的運行實踐與相關研究表明,城市智慧的生成仍受信息協同時效性的影響,“信息孤島”問題的存在凸顯了當前城市智慧治理的嚴峻性。

(三)城市大腦信息協同時效性

城市大腦信息協同時效性指城市大腦對信息消費者所需智慧信息的響應速度。它是體現城市智慧水平的關鍵要素,并直接影響城市的智慧治理效能[17]。城域網、互聯網、5G等物理信道是城市大腦大數據多元信息輸送的鏈路,可從技術上保證智慧信息輸出的高時效性。但是,當消費者所需的信息數量接近或超出城市大腦信息量級范圍,或數據協同信息質量較差時,城市大腦輸出智慧的時效性較低,無法及時響應消費者信息需求。因此,需對智慧城市多元信息協同時效機制進行研究。

城市大腦輸出的智慧信息產品具有公共物品屬性。戴維·L·韋默(David L. Weiman)與艾丹·R·瓦伊寧(Aidan R. Vining)認為,一些公共物品在消費、使用與需求方面分別具有不同程度的非競爭性、排他性和擁擠性特點[18]。在城市大腦允許的信息量級范圍內,智慧城市中的信息消費者之間不存在競爭性、擁擠性與排他性;但當信息需求量超過城市大腦信息量級載荷時,信息輸出便會產生擁擠性,消費者的搜尋成本(包括時間成本與信息搜尋流量費)會上升,最終導致消費者的社會邊際成本高于私人消費邊際成本,此時信息消費者與信息供給者之間存在以城市大腦為載體的博弈關系。

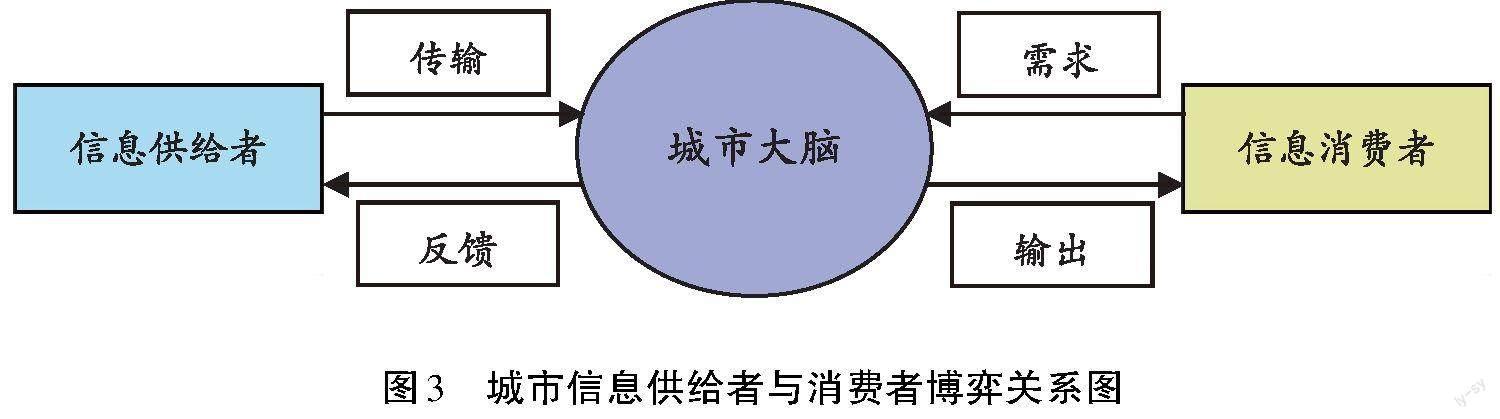

結合我國城市大腦運營的具體實踐,智慧城市中的參與者主要指利益相關者,包括信息供給者與消費者[19]。本文中的信息供給者指相關政府部門及其授權的第三方信息服務機構。供給者可以是一個單位,也可是多個單位[20]。信息消費者指信息的使用者,包括城市居民、城市政府、企業與社會組織等。圖3表示了供需雙方之間以城市大腦為平臺的博弈關系。

信息協同時效性是影響信息消費者與供給者之間博弈關系的關鍵原因。城市大腦在信息消費者與供給者之間發揮“買賣”溝通載體作用,城市大腦接收消費者所需信息訴求,并將其發送至信息供給者,然后自主處理供給者提供的信息并傳輸給消費者,滿足消費者的信息需求。

當信息需求無擁擠性時,城市大腦以較高信息時效性滿足消費者的信息訴求。消費者收獲期望信息及其產生的附加價值,供給者在獲得相應服務資本收益的同時,可通過城市大腦自動推送的信息了解消費者偏好,制定面向不同消費者的個性化服務方案,提升城市公共服務供需匹配度與時效性。這時消費者與供給者處于博弈均衡狀態,城市大腦智慧水平滿足城市政府智慧治理需求。

當信息輸出變得擁擠時,城市大腦處于低時效性狀態,無法有效滿足消費者需求。消費者付出信息搜尋成本與商品全價(購買的價格為質量損失和附加傷害之和)[21],供給者無顯性損失。供給者短期的隱性損失表現為對消費者服務訴求與偏好的不了解及由此產生的供需信息不對稱問題;長期的隱性損失表現為城市信息消費者對供給者的不滿意,甚至對城市政府的不信任。此時信息消費者與供給者處于非均衡博弈狀態,城市大腦輸出的城市“智慧”不能有效滿足供需雙方當前服務訴求,城市大腦不再智慧,城市智慧能力隨之降低。這種情況如果長期存在,將會影響公共服務供需結構平衡、城市居民生活水平的提升與城市可持續發展。因此,本文采用不完全信息博弈理論嘗試打開導致城市大腦智慧失靈的“黑箱”。

三、城市大腦智慧失靈“黑箱”

及其成因分析

(一)信息時效性對供需雙方博弈關系的影響

基于以上分析,從信息供需雙方不完全信息博弈關系的角度,說明信息協同時效性對城市大腦生成智慧的作用機制,并從體制與機制方面分析城市大腦智慧失靈的原因。

本文以信息消費者與供給者的博弈行為為例,分析信息協同時效性對供需雙方博弈關系的影響。表1為信息供給者與消費者之間的博弈矩陣。表1表明供給雙方存在“供給,消費”和“不供給,不消費”兩個博弈平衡。在表1中,信息對消費者是不透明的,或至少不完全透明。如信息的消費者不知道具體的信息搜尋成本與商品全價,在這種情形下,信息消費者與供給者的博弈實質上是不完全信息博弈[22] 。

圖4為供需雙方信息協同博弈決策樹。圖4假設存在一個消費者與兩個供給者時的不完全信息博弈行為。為較好理解信息供給者和消費者的不完全博弈均衡關系,本文假定一個信息消費者需要兩個信息供給者同時提供信息,才能通過城市大腦滿足自身信息服務需求。信息消費者獲得所需信息的大概率事件為P1(0<P1<1),小概率事件為1-P1。在大概率事件下信息消費者得到信息1和信息2協同下的均衡為(3,2),小概率事件下得到的均衡為(2.5,1)。圖4中數字3、1、2.5、1和0分別表示消費者在信息1和信息2協同時獲得的收益。

圖4表明了一個信息消費者與兩個信息供給者不完全信息博弈行為。海薩尼(John C. Harsanyi)等指出,在一定條件下這種博弈存在納什均衡展開下的貝葉斯均衡[23],即:多元信息協同良好時,城市大腦依然會高時效性輸出智慧,滿足信息消費者的需求,此時信息協同時效性高,表明貝葉斯均衡存在;多元信息協同不暢會導致城市大腦算力降低,延遲智慧信息輸出,不能有效滿足信息消費者的需求。這會導致信息消費者社會消費邊際成本高于私人消費邊際成本,此時信息協同無效,貝葉斯均衡不存在。多元信息協同是城市大腦輸出智慧的關鍵,直接影響城市大腦對消費者所需信息的響應速度。當信息需求存在擁擠性時,信息消費者在受約束條件下(如支付成本受限等)反而享受不到城市大腦智慧帶來的便捷性,此時消費者的信息需求得不到有效滿足,貝葉斯博弈均衡不存在[24]。

圖4表明了受約束條件下的信息消費者與信息供給者存在不完全信息博弈時的時效性。信息消費者受約束條件下的信息協同時效性模型如式(1)所示。

上式中,U1(c)是信息供給者收益,U2(v)是信息消費者收益。假定多元信息供給者提供的信息價值為c,概率密度為p1,且連續和嚴格為正。多元信息消費者為此支付的成本為v,概率密度為p2,且連續和嚴格為正。令消費者使用城市大腦智慧信息的概率為x(c,v),所支付成本概率為t(c,v)。

因為多元信息協同時信息供給者和信息消費者都是個體理性的,即U1(c1)≥0和U2(v0)≥0總成立。因此只有當等號右邊部分≥0時,整個式(1)才能成立。但是在c1>v0和c0 (二)城市大腦智慧失靈成因分析 以上分析表明,信息協同低時效性是導致當前智慧城市智慧失靈的重要原因。城市大腦信息協同低時效性表面表現為技術問題,實際上則是智慧城市數字治理問題[25]。從智慧治理視角看,當前相關機制的不健全成為導致城市大腦信息協同低時效性問題的重要原因。 當前橫向協同機制不暢將導致低信息協同時效性問題[26]。一方面,地方政府雖然是城市大腦建設的主要落實者[27],但地方政府在智慧城市建設方面仍面臨職責同構與條塊并存等協調難題。另一方面,地方政府之間以及地方政府內部存在橫向數據協同難問題,導致城市大腦應用領域的有限性、功能單一性與運營流程碎片化等問題,這從客觀方面導致城際數據共享與協同難問題[28],從而影響城市智慧功能及其泛在智能性的發揮。而且,府際或部門間的利益糾葛從主觀上導致造成數據“碎片化治理”難題與“數據煙囪”問題。這些問題使城市大腦難以充分發揮其智能性、自主性與自我學習性的功能,進而導致城市大腦數據協同系統的低時效性。 當前,相關規制的不健全也會造成城市大腦的低時效性。一方面,城市大腦建設的中央頂層設計當前仍在完善中。目前,世界范圍內城市大腦建設的基礎理論與建設框架仍不完善,這導致城市大腦建設所需的技術標準、行業標準與建設標準的“碎片化”[29],城市大腦建設與運營管理缺少統一的信息協同標準體系[30]。另一方面,在城市大腦建設操作規制方面,無論是神經元系統與云反射弧系統所需的硬件設備設施,還是數據的采集、存儲、開發與維護,其專業化與規范性均有待提升[31]。這些問題導致城市大腦數據協同在很大程度上缺少可持續性數據的支持,進而產生低信息協同時效性問題。 當前相關工作機制的不順暢也是導致城市大腦低時效性的重要原因。工作機制主要指縱向與橫向數據協同機制。 縱向數據協同機制指央地政府數據協同機制。當前國家成立的新型智慧城市建設部際協調工作組為“三融五跨”議題提供了機制保障,但地方層面的“盆景式”城市大腦建設懸浮于智慧治理的實際需求,且城市大腦建設的牽頭部門與行業主管部門之間的協同聯動能力也有待強化。上述地方自身存在的問題也限制了央地數據治理協同聯動能力。 橫向數據協同機制包括地方政府之間、地方政府與企業之間、企業與企業之間以及企業與公眾之間的數據協同均衡機制。屬地管理原則下地方本位主義阻隔了府際協同數據共享與協同機制出現不暢。企業基于自身利益、數據安全與管理方式的考量,要么不愿意與地方政府分享數據,要么接入政府數據系統后進行數據壟斷[32]。當前我國企業開發了不同類型的城市大腦,如百度城市大腦、騰訊“WeCity”、阿里巴巴城市大腦以及華為“城市智能體”等,每種城市大腦各有千秋,但相互之間缺乏兼容性。公眾數據協同均衡機制旨在解決過度低價信息問題與弱勢群體數據信息不足問題。一方面,由于參與載體和參與渠道的可達性,來自部分公眾的低價信息泛濫,這導致城市大腦信息超載,進而不能為城市政府提供有益治理信息。另一方面,“數字鴻溝”造成弱勢群體網絡訴求表達渠道的缺位。現有工作機制的不足為將來城市大腦建設埋下了“應用孤島”“行業孤島”“區域孤島”等潛在隱患[33]。 綜上,提升城市大腦的“三融五跨”能力,實現城市大腦的不斷轉型升級,需打破原有管理體制束縛并優化現有工作機制[34]。 四、城市大腦智慧失靈消解策略 為提升城市大腦信息協同時效性、城市智慧水平并滿足當前智慧治理需要,本文認為,解決城市大腦智慧失靈應從如下方面著手: (一)借助現代信息技術實現組織重塑與流程再造,解決智慧城市建設中的“碎片化治理難題”。一方面,現代信息技術可促進信息在縱向科層體系內與橫向社會治理網絡內自由流動,提升政府對異質性信息資源的統籌協調能力。另一方面,現代信息技術可推動政府治理網絡由垂直化向扁平化轉變。通過現代信息技術向參與主體的賦能,實現治理網絡的公眾訴求導向化,提升智慧治理的匹配度與時效性,進而從根本上解決導致“信息孤島”的體制問題。 (二)以整體性思維、系統思維與協同思維完善城市大腦建設所需的政策標準、行業標準、技術標準與法律規范[35]。城市大腦頂層設計的完善需考慮其建設的“上下”問題。“上下”問題指城市大腦建設既要考慮其與社區大腦、企業大腦與行業大腦等下級大腦的兼容性,還要兼顧城市大腦與城市群區域大腦、國家大腦與世界大腦的連通性。以此為導向,從時間戳標記的添加、數據延遲性的減少、城市大腦智慧算法的完善以及算力效率的提升等方面,完善相關配套政策;從技術標準與服務標準、信息標準與城市標準、規劃標準與現行標準等方面,健全我國信息協同標準體系;從硬件與軟件方面實現城市大腦建設與運營的專業化與規范化。此外,對惡意提供“臟信息”干擾城市大腦正常運作的個人、組織采取相應法律措施。城市大腦各項標準的完善可實現中國城市大腦的互聯互通與安全有序運行。 (三)完善城市大腦建設所需的協同治理網絡,突出數據平臺前瞻性、顛覆性創新技術研發。在縱向協同網絡方面,創新協調數據平臺架構建設,以新型智慧城市建設部際協調工作組為軸心,實現各地城市大腦建設牽頭部門與行業主管部門的互聯互通與協同聯動。在橫向協同網絡方面,以主管城市大腦建設的相關城市政府部門為核心,使城市大腦成為具有前瞻性的統一數據平臺,實現城內、城際、政企、政民以及企企之間的數據共享與協同聯動。同時,在保障信息產品供給質量與效率的基礎上,激發多主體積極性,形成多主體合作生產的扁平化城市治理網絡。 通過以上措施,最大限度提升城市大腦信息協同時效性,確保城市智慧的可持續輸出,真正解決“信息孤島”問題,最終實現現代城市治理便捷、高效的智慧生態環境。 五、結論與討論 本文采用文獻分析法與不完全信息博弈理論,通過對信息供需雙方不完全信息博弈關系的研究,指出城市大腦生成城市智慧的關鍵在于信息消費者的期望收益問題,以及信息消費者之間的博弈均衡問題。當消費者信息需求支出大于收益時,存在城市大腦信息協同低效性問題,貝葉斯均衡不存在,城市大腦不夠智慧。反之,城市大腦具有智慧性。 本研究表明城市大腦的“智慧”最終來源于信息協同時效性,而非信息協同的物理狀態。面對同一消費者的同一信息服務訴求,同一個城市大腦均以多元大數據協同方式滿足消費者訴求。但在不同的信息協同時效性下,城市大腦響應消費者信息訴求的速度不一樣。當信息協同時效性高時,城市大腦可及時滿足消費者訴求;反之,城市大腦不但不能及時滿足消費者信息訴求,還增加了信息消費者的社會邊際成本。這就是信息協同與信息協同時效性對城市“智慧”的不同作用。顯然,城市智慧需要具有高信息協同時效性的城市大腦,這樣才能為城市居民提供高質量的信息架構與高效的公共服務,才能成功實現智慧城市的建設目標。本文在信息協同基礎上,從信息協同時效性視角進一步深化了對城市大腦生成城市智慧機制的認識。 本文對智慧治理的實踐意義主要表現在兩個方面。首先,擁有高信息協同時效性的城市大腦有助于提升城市政府對公眾多樣化公共服務訴求的響應速度、城市公共服務供給匹配度與時效性。同時,具備高信息協同時效性的城市大腦,可增加公眾參與城市公共服務供給的深度與廣度,提升公共服務供給效率與公眾對公共服務供給的滿意度,這有利于增強公眾與信息供給者合作生產公共服務的意愿,并正向促進公眾與信息供給者的合作生產行為,這有利于逐步實現智慧城市建設以人民為中心的目標。其次,信息協同時效性充分彰顯城市大腦的智能性、自我學習性與可預見性,并提升城市智慧水平,以實現對城市環境的實時監控、反饋與預警能力,以及城市政府的應急響應速度,增強城市韌性,促進城市可持續發展。 值得注意的是,本文討論的城市大腦是處于相對靜態階段的城市大腦。相關頂層設計的缺乏與規范標準的不統一,是造成城市大腦數據協同時效性不高的關鍵原因。隨著這些客觀因素的完善與統一,以及人工智能、云計算與區塊鏈等前沿技術的發展,城市大腦自身的智能性、自主學習性與自主預測能力會不斷提升,城市大腦自身會不斷演進升級,信息協同時效性會更高,信息消費者和供給者的博弈可能會呈現出不同樣態。未來研究可從信息協同時效性對公眾參與城市智慧治理合作生產行為的影響等方面展開。這對提升城市公共服務供給效率與智慧治理效能具有重要理論與實踐意義。 參考文獻: [1] Shan Zhiguang, Zhang Yanqiang and Zhang Yaqi, “A Review of Recent Progress and Developments in China Smart Cities” [J], IET Smart Cities, 2021, 3(4): 189-200. [2] 韓志明、李春生:《城市治理的清晰性及其技術邏輯——以智慧治理為中心的分析》[J],《探索》2019年第61期,第44-53頁。 [3] Tooran Alizadeh, “An Investigation of IBM's Smarter Cites Challenge: What Do Participating Cities Want?” [J], Cities, 2017, 63: 70-80. [4] Manuel Pedro Rodríguez Bolívar and Albert J. Meijer,“Smart Governance: Using? Literature Review and Empirical Analysis to Build a Research Model” [J], Social Science Computer Review, 2015, 34(6): 1-20. [5] 同[4]。 [6] Consultative Group of CAS Academic Divisions, “Thoughts and Suggestions on Chinas Smart City Building”[J] , Bulletin of the Chinese Academy of Sciences, 2021, 35(1): 34-39. [7] 孟凡坤:《我國智慧城市政策演進特征及規律研究——基于政策文獻的量化考察》[J],《情報雜志》2020年第5期,第104-111頁。 [8] 季玨、汪科、王梓豪、張寧:《賦能智慧城市建設的城市信息模型(CIM)的內涵及關鍵技術探究》[J],《城市發展研究》2021年第3期,第65-69頁。 [9] Leite Emilene, “Innovation Networks for Social Impact: An Empirical Study on Multi-actor Collaboration in Projects for Smart Cities”[J], Journal of Business Research, 2022, 139: 325-337. [10] Dimitris Ballas, ‘What Makes a “Happy City”?[J], Cities, 2013, 32: S39-S50. [11] 高文:《城市大腦的痛點與對策》[J],《智能系統學報》2020年第4期,第818-824頁。 [12] 杜云:《中國智慧城市建設穩步發展的要因研究》[J],《人民論壇》2022年第3期,第88-90頁。 [13] 劉鋒:《城市大腦的起源、發展與未來趨勢》[J],《人民論壇·學術前沿》2021年第9期,第82-95頁。 [14] 陸軍:《城市大腦:城市管理創新的智慧工具》[J],《人民論壇·學術前沿》2021年第9期,第16-25頁。 [15] 單志廣:《智慧城市中樞系統的頂層設計與建設運營》[J],《人民論壇·學術前沿》2021年第9期,第42-49頁。 [16] Viktor Mayer-Sch?nberger and Kenneth Cukier, Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think [M], Eaman Dolan: Houghton Mifflin Harcourt, 2014: 109. [17] Yuzhe Wu, Weiwen Zhang and Jiahui Shen, “Smart City With Chinese Characteristics Against the Background of Big Data: Idea, Action and Risk” [J], Journal of Cleaner Production, 2018, 173: 60-66. [18] 戴維·L·韋默、艾丹·R·瓦伊寧:《公共政策分析理論與實踐》(第四版)[M],劉偉譯,中國人民大學出版社,2013年,第70-101頁。 [19] Jungwoo Lee, Songhoon Baik and Choonhwa Choonhwa Lee, “Building an Integrated Service Management Platform for Ubiquitous Cities” [J], Computer, 2011, 44(6): 56-63. [20] E. S. 薩瓦斯:《民營化與公私部門的伙伴關系》[M],周志忍等譯,中國人民大學出版社,2000年,第6-70頁。 [21] 同[18]。 [22] G. Piro, I. Cianci, L.A. Grieco, G. Boggia and P. Camarda, “Information Centric Services in Smart Cities” [J], The Journal of Systems and Software, 2014, 88: 169-188. [23] 朱·弗登博格、讓·梯若爾:《博弈論》[M],黃濤譯,中國人民大學出版社,2010年, 第220-231頁。 [24] 徐莉婷、葉春明:《基于演化博弈論的霧霾協同治理三方博弈研究》[J],《生態經濟》2018年第12期,第148-152頁。 [25] Patrick T.I. Lam and Ruiqu Ma, “Potential Pitfalls in the Development of Smart Cities and Mitigation Measures: An Exploratory Study” [J], Cities, 2019, 91: 146-156. [26] 馬亮:《大數據治理: 地方政府準備好了嗎?》[J],《電子政務》2017年第1期,第77-86頁。 [27] 唐亞林:《從黨建國體制到黨治國體制再到黨興國體制:中國共產黨治國理政新型體制的建構》[J],《行政論壇》2017年第5期,第5-15頁。 [28] 張蔚文、金晗、冷嘉欣:《智慧城市建設如何助力社會治理現代化?——新冠疫情考驗下的杭州“城市大腦”》[J],《浙江大學學報(人文社會科學版)》2020年第4期,第117-129頁。 [29] 楊雅廈:《智慧社區建設對公共服務供給模式的變革及其優化研究》[J],《中國行政管理》2018年第11期,第151-153頁。 [30] 陳銳、賈曉豐、趙宇:《智慧城市運行管理的信息協同標準體系》[J],《城市發展研究》2015年第6期,第40-46頁。 [31] 同[29]。 [32] 張蔚文:《網絡化治理視角下的城市大腦——從效率導向到公共價值導向》[J],《人民論壇·學術前沿》2021年第9期,第66-73頁。 [33] 同[13]。 [34] 郭驊、鄧三鴻:《城市大腦的定位、溯源、創新和關鍵要素》[J],《人民論壇·學術前沿》2021年第9期,第35-41頁。 [35] 張娜、楊健全:《基于系統思維的智慧城市治理創新研究[J],《系統科學學報》2022年第4期,第49-52頁。